ロックをやらないオタクは『ぼっち・ざ・ろっく!』を観ろ!

京都アニメーション制作のアニメ『けいおん!』が爆発的にヒットしたのはぼくが小学生の頃でした。

作中に登場する主人公たちのバンド「放課後ティータイム」のベースを務める秋山澪は左利きです。これは原作者のかきふらい氏も左利きであることが反映された設定らしいですが、ぼくも左利きだったため親近感のようなものがありました。作中でも左利きの演奏者の希少性に言及され、バンドというものに淡い憧れを抱いた記憶があります。

しかし実際に楽器に触れることはありませんでした。楽器高いし。左利き用はさらに高いらしいし。演奏難しそうだし。それに、バンドってキラキラしてる人たちのイメージだったし。

あれから10年以上経ちました。バンドに対する憧れの小さな灯火はすっかり忘れられ、とっくに消えたものだと思っていました。しかし、それはまだ消えていなくて、しぶとく密かに燻り続けていたのかもしれません。音楽で世界を創り上げてみたいという気持ちがまだ残っているのかもしれないと、そう感じさせるような作品がアニメ化され、ついに放送開始となりました。

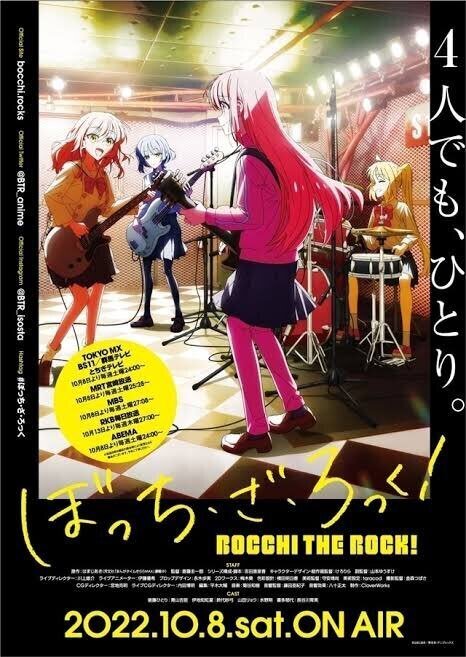

その作品はバンドアニメの金字塔となった『けいおん!』と同じいわゆる「きらら系」の四コマ漫画です。陰キャならロックをやれ。イッツ・オンリー・ぼっちン・ロール。タイトルは『ぼっち・ざ・ろっく!』。

ぼくがこのアニメに注目した最大のきっかけは制作会社がCloverWorksということでした。

2018年にA-1 Picturesの高円寺スタジオが分社化される形で誕生したこの会社は、安定して映像クオリティの高い作品を制作しています。

今年の冬クールに放送された『明日ちゃんのセーラー服』『その着せ替え人形は恋をする』の2作品が注目を集めたのは記憶に新しいところでしょう。

他にも『約束のネバーランド』『シャドーハウス』『SPY×FAMILY』などの話題作や人気作を次々に手掛けていますが、個人的に思い入れが深い作品があります。

2021年の冬に放送されたオリジナルアニメ『ワンダーエッグ・プライオリティ』です。

野島伸司氏が初めてアニメの脚本を務めたことで注目されたこの作品は、中学生の少女たちを軸に据え、野島氏らしい人間の暗部を抉り出す生々しいリアルとアニメらしい外連味あるファンタジーの双方を含む内容となりました。

鑑賞のために消費されるのでなく受け手の価値観の一つとなる作品を描こうとする野島氏の意志を反映したこのアニメは、物語に対して娯楽としてのデフォルメをしませんでした。結果的に大衆受けする内容にはなりませんでしたが、感受性やリテラシーを備えた受け手にとって確かに価値観の変容を惹起しうる作品となっています。それを実現した原動力は、野島氏の脚本に込められたリアルとファンタジーを質の高いアニメーションで表現し、「描写」を一つの「世界」にしてみせたCloverWorksのスタッフ陣です。

アクションディレクターの川上雄介氏、コンセプトアートのtaracod氏、音響監督の藤田亜紀子氏、アニメーションプロデューサーの梅原翔太氏などのスタッフ陣は『ぼっち・ざ・ろっく!』にも参加しており、このことを知ったぼくの期待を膨らませました。

(ちなみに『ワンダーエッグ・プライオリティ』については頑張って書いた文章があるので読んでみてください)

そして『ぼっち・ざ・ろっく!』は原作漫画が大きな魅力を持っている作品でもあります。

はまじあき氏が描くこの四コマ漫画は先述の通り「きらら系」の『まんがタイムきららMAX』で連載されています。

とあるきっかけから結束バンドというバンドへ加入した主人公の女子高生・後藤ひとり(あだ名:ぼっち)や結束バンドのメンバーたちを描いたコメディであり、極度の人見知りで陰キャというぼっちのキャラクターに最大の特徴があります。

連載開始時に彼女のキャラが表れたインパクトある部分を公式が広めたため、本編を読んだことが無くてもこれらのコマは知っているという人は多いかもしれません。

新連載スタートを記念して、ぼっちちゃんよくばりセットを置いておきますね。ツイートに貼り付けてご自由にご使用ください。 #ぼっち・ざ・ろっく pic.twitter.com/OnyeJW1oZy

— まんがタイムきらら編集部 (@mangatimekirara) March 18, 2018

ぼく自身アニメのスタッフ陣が発表されるまでは詳しい内容を知らなかったのですが、こういう振り切れたネタを描けることは作品の魅力になりうると感じていました。

そしてアニメスタッフを知るきっかけにもなったアニメのプロモーションビデオで内容の大まかな部分に触れたことで、原作が持つ力への予感を大きくしました。

元々ぼくは「きらら系」の作品がそれほど好きではありません。

先にタイトルを出した『けいおん!』や『ひだまりスケッチ』は好きで見ていたのですが、2010年代に入り、複数人の美少女キャラによる他愛もない日常を描くという内容のテンプレート化が進行しているように感じられ、抵抗感を抱いてしまったのです。

「きらら系」であっても、男女のラブコメ要素を取り入れた『ブレンド・S』、日常コメディ以上にアウトドアの魅力に主眼を置いた『ゆるキャン△』、題材へのリスペクトから文化部版スポ根とでも言うべききらら系の新たな地平を打ち出した『恋する小惑星』など、独自の個性が魅力となっている作品もあります。それに、多くの作品が存在する中で、他愛もない日常コメディがあっても良いと思えるようにはなってきました。しかし、「きらら系」が鑑賞のため消費されるもの以上になることは殆ど無い、というのがぼくの考えです。

そんな中で見た『ぼっち・ざ・ろっく!』のPVは、日常コメディとしての側面以上に、憧れを抱いてバンド演奏をする少女たちの姿にフォーカスされていました。これはバンドアニメの先行作でありつつ日常コメディが中心だった『けいおん!』とは毛色が違うということであり、『ゆるキャン△』や『恋する小惑星』が持っていた題材への熱量が生み出す面白さの存在を示唆しています。

PVを視聴したぼくは原作漫画を購入して1巻を読みました。キャラクターの個性を活かした起承転結が明快で質の高いコメディであると同時に、バンドとして活動する姿が多層的なドラマを生み出します。この漫画をCloverWorksのあのスタッフ陣でアニメ化するなら絶対に面白い。その予感は確信へ変わっていきました。

大きな期待を抱きつつ、ついに放送されたアニメの第1話を視聴しました。

ぼっちのキャラクターを描写しつつ、彼女が結束バンドの一員として演奏するまでをコミカルに描いています。この導入は原作から秀逸であるためほぼ変更されていません。

構成的には原作の四コマをテンポ良く連続させながら進行していて、間延びすることなく作品へ引き込める形となりました。一方でテンポ良くネタを繰り出すため、緩急に欠けて集中を切らしてしまうリスクを秘めた構成でもあります。

読者が自分のペースで読み進めれば事足りる漫画以上に、アニメは能動的に緩急やメリハリを付けなくてはなりません。『ぼっち・ざ・ろっく!』もその対策を講じることになりますが、原作に忠実な脚本に手を入れることはしませんでした。脚本以外の映像表現によって脚本の奥行きを生み出すのです。

印象的なのは独特のカメラワークでしょう。

均一的でない個性を持った映像が視線を引き付けますが、例えば新房昭之監督のように演出が前に出るというより、キャラクターが映像の主軸に保たれています。監督及び1話の絵コンテや演出を務める斎藤圭一郎氏は2021年放送の『Sonny Boy』でもクリエイティビティを発揮していましたが、『ぼっち・ざ・ろっく!』にも彼の才覚が大きく寄与していることは間違いありません。

そしてバンドアニメとして注目すべきライブ描写は最終的に全て手描きアニメーションにするという気合いの入れようです。1話でも終盤の演奏シーンが視聴する上での驚きをもたらし、単にテンポが良いコメディという以上の作品世界を作り上げました。

「ぼっち・ざ・ろっく!」ライブCGディレクターは内田博明です!内田さんはこの作品の演奏シーンをどう挑戦するか初期から相談にのってもらい、準備して頂きました。ライブを描くにあたって最終的には全て手描きアニメーションにしているのですが、CG会社のexsaさんがそれを支えてくれてます! pic.twitter.com/xKK5UC5tUT

— 梅原翔太 (@kafunsyokougun) October 8, 2022

CloverWorksがあのスタッフ陣で制作するなら映像クオリティにはいくらでも期待できると思っていましたが、青天井の期待値をさらに超えられた感覚です。インパクトの強いネタが多いためリアルタイムで実況しながら観るのも楽しいですが、じっくり映像と向き合うことで強烈な引力を発揮する作品であると言えるでしょう。

端的に映像の魅力を表しているオープニング映像も公開されています。バンドが題材のアニメらしくオープニングとエンディングの主題歌もハイクオリティです。長谷川育美さん演じる喜多ちゃんのボーカルがたまりません。

この記事を書く上で外せない部分があります。主人公の後藤ひとりを演じる青山吉能さんの演技です。

結束バンドの4人についてはそれぞれのキャラクターPVが制作されており、各キャラクターの声を聴くことができます。

原作を読んでみても、ぼっちの声については(語弊があるかもしれませんが)もっと可愛らしく演じられるキャストになると想像していました。ぼっちには極度の陰キャという絶対的な個性があり、記号的にデフォルメした陰キャとして演じられるのではないかと考えていたのです。

しかし、青山さんの演技は時に苦しみの中から言葉を搾り出していて、言わば陰キャ生搾りというか、とても純度の高い陰キャとして演じているように感じられます。あまりに純度が高いと切実すぎて笑えないという事態に繋がりかねないため、単純な日常コメディとして描きたいならマイナスとなってしまう可能性もある演技です。

このような演技の背景にはもちろん、『ぼっち・ざ・ろっく!』という作品を単純な日常コメディで終わらせまいとする姿勢があります。後藤ひとりという少女はフィクションの中でデフォルメされた陰キャでなく、本当に湿って暗い陰から抜け出せずにいる切実な陰キャでなければならないのです。

幼少期から人見知りで友達ができなかったぼっちは、バンドを組めば輝けるのではと考えギターを始めます。練習の末に高い技術を身につけてネットで評価されるようになりますが、相変わらず現実世界では友達ができません。それでも諦めきれずにいたところを結束バンドに誘われ、人前で演奏することに葛藤しつつも、彼女なりに踏み出す決意をします。これが1話のストーリーです。

ここで描かれるぼっちは確かに人見知りの陰キャで、自分をミジンコと言うような卑屈な女の子です。同時に、バンドを組んで人々から評価されてチヤホヤされたいという、強い承認欲求を持ち合わせています。ここが彼女という人物の勘所なのです。ぼっちは卑屈だけど、輝く自分への願望を持っている。どうせ自分なんてと投げ出さず、コツコツとギターの練習を続けてしまう諦めの悪さがある。

何かに憧れ、望み、理想を抱くことは生きることの本質です。先に取り上げた『ワンダーエッグ・プライオリティ』という作品は、未確定な少女たちが心から望み優先するもの、すなわちプライオリティを見出す姿を描く物語でした。望む対象が友達との他愛もない日常であれ、吹奏楽で全国大会出場することであれ、アニメを制作することであれ、南極まで旅をすることであれ、いくらでも代替可能な嗜好品として消費されず誰かの価値観の一部となる傑作は、憧れを抱いて生きる存在を描くのです。

『ぼっち・ざ・ろっく!』においても、結束バンドのメンバーにはそれぞれバンド活動を通して掴みたい憧れがあります。その象徴がぼっちの陰キャだけど輝きたいという願望です。

だからこそぼっちは切実な陰キャでなければならなかった。原作でも陰キャをデフォルメしたような突飛な言動が目立ちますが、同時に憧れを抱いてギターを演奏する姿には生々しい人間性があります。そのことを表現する上でキャストに求められるのは、ぼっちを下手に可愛らしく演じず、陰キャ生搾りを実現することでした。そしてぼっちに青山吉能さんを充てた配役と青山さん自身の演技により、後藤ひとりは記号的な美少女キャラでなく、ひとりの人間として作品世界に息づいています。

原作付きのアニメにおいて、原作読者のイメージに応えられる演技は一流と言えるでしょう。これだけでも十分すごいのに、青山さんの演技はイメージを超えてより高い次元でぼっちを表現しました。ただ映像を見ているだけでそのクオリティを感じられる『ぼっち・ざ・ろっく!』というアニメですが、青山さん演じるぼっちの声を聴いていると、傑作になる予感がいっそう強まるのです。

青山さん演じるぼっちの、怖いし完熟マンゴーのダンボールに入らないと人前に出られないけど、それでもバンドで輝きたいという思い。それを目の当たりにしたとき、ぼくは10年以上前の短い期間だけバンドに憧れていた気持ちを思い出しました。やっぱり楽器を手に取ることは無いかもしれません。それでも、ぼっちの心に共鳴して輝きを渇望する感情の尊さに触れられた瞬間は幸せでした。現実は辛くて痛くて怖いけど、尊い。デフォルメだけでなく現実を描くからこそ表現できることであり、それを表現することが虚構の世界で何かを描くことの重要な意味でもあります。

これからぼっちは結束バンドの活動を通して彼女だけのロック「ぼっち・ざ・ろっく」を模索していきます。それは1クールの旅で見つけられるものではないかもしれないけど、心の奥に輝きへの欲求を秘めた彼女の旅路はきっと笑えて温かくて魅力的なものです。バンドを組んだら陰キャでも輝けるかも。かつて陰キャだから輝けないとバンドを諦めたぼくは、夢を託すように転がるぼっちを見守ります。

陰キャならロックをやれ。ロックをやらないオタクは『ぼっち・ざ・ろっく!』を観ろ。トゥナイトアイムぼっちンロールスター。サンキュー!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?