新井政談(5)(2022)

5 キリスト教の禁教

白石は布教の緩和には応じない。侵略の意図がないことは確かでも、キリスト教の禁教は継続する。ただし、その理由を超越主義による卓越主義の相対化の危険性に変更する。キリスト教の社会秩序に与える影響は好ましくない。神が君父の上にあるとすれば、後者は前者によって相対化され、儒教に基づく秩序が危機に瀕する。それゆえ、禁教は過剰な措置ではない。キリスト教は現在の社会秩序の変更を促す危険性があるというわけだ。

『ローマ人への手紙』13章1節「人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです」を根拠に、白石の批判が不当という反論もあるだろう。人間は平等であるから、人々の上に立って統治するには、神から権威を授けられなければならない。それは、言い換えると、今の指導者は神から権威を授けられているから、統治者たり得ていることになる。神は主君の権威を否定しない。それどころか、神を認めることは主君の権 威を高める。以上のことから、キリスト教は既存の秩序を破壊しないので、白石の禁教判断は不当だとなろう。

しかし、前近代の体制は政教一致である。徳川幕府は支配のイデオロギーとして朱子学を公認している。統治はこの思想を正統性とすることによって正当化されている。李氏朝鮮とイデオロギーを共有することで、幕府は唯一の正式な外交関係を結んでいる。幕府の政治の目的は儒教の説く美徳を実践してその理想のよい生き方をする社会の実現である。徳や理想、秩序の論拠も超越主義と卓越主義とでは異なっている。キリスト教の布教を認め、秩序の正当性にそれを加えるなら、こうした体系は再考を促される。

白石は創造主としての神に否定的である。神が自ずと生まれたとするなら、天地も自ずと発生することができないのはおかしいので、「児戯にひとしい考え」と酷評する。確かに、白石はは儒教のキリスト教に対する優越性をしばしば書いているが、これは彼が儒学者だからという理由よりも、公認イデオロギーを揺るがさないためのレトリックだろう。それは彼が禁教を継続させながら、西洋の科学技術の導入に積極的だったことから明らかである。政治的イデオロギーとしての道徳は科学技術を抑圧することも少なくない。実際、幕府は従来漢方だけを医療行為に認め、西洋医学を禁止している。白石は西洋の科学技術が。儒教を相対化するものではなく、拒む理由がないから、積極的に取り入れる必要性を説いている。『西洋紀聞』はキリスト教に関する記述のため、一般公開されなかったが、好事家の間で知られ、徳川吉宗が閲覧、蘭学の解禁に踏み切っている。白石の主張は、体系的に捉えないと、レトリックをリテラルと見誤りかねない。

昔話や古典落語では、規範に従った行動がそれに反する結果を招くことなどない。それを守るのが個人の義務であり、共同体にとって規範が揺るがされることがあってはならない。この論考について白石が書いていないことを根拠にしているという意見があるとしたら、それはこの前提を理解していない。自明だから触れないだけだ。

白石は『西洋紀聞』においてイスラムに言及し、キリスト教と共に世界宗教の一つで、同系統と記している。これは日本の知識人が一神教としてのイスラムを理解した最初のケースである。キリスト教を超越主義の宗教として体系的に理解していたから、彼はイスラムをその流れをくむものと認識している。知識を学んだ時、それを体系に位置付けて演繹的に思考するから、こうした系譜を見出すことができる。

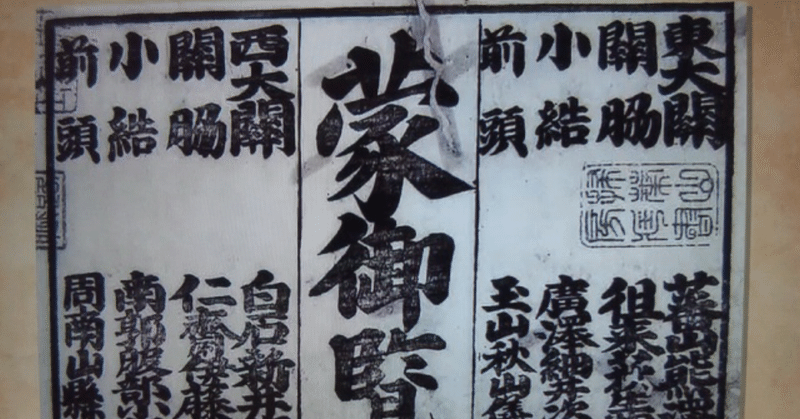

白石はイスラムを日本の文献で初めて紹介したとされている。彼は、その際、「回回」や「マアゴメタン」との名称を用いている。「回回」は主に明代以降の中国においてイスラムを指す語として使用されている。また、「マアゴメタン」はシドッティがイスラムの名称として使っていた後の音訳である。これはおそらくフランス語の”Mahométan”のことで、「マホメット主義者」の意味がある。現在では預言者を「ムハンマド」と記すのが一般的だが、かつてはラテン語の”Machometus”から派生したヨーロッパ語での名称に由来する「マホメット」が支配的である。

訊問後のシドッティの処分について、白石は『羅馬人処置建議』において上中下と三つシナリオを用意している。「下策」はキリシタン弾圧の前例通り処刑する案である。しかし、シドッティは「蛮夷の俗」の中で成長したため、「天主教」が邪教であることを知らず、教皇の命令に忠実に従い、命の危険を顧みないで日本まで渡航した「志」は評価すべきだとする。

「上策」は帰国案である。白石は、キリスト教の「道徳」はまったく評価できないけれども、「志の堅きありさま」に感銘を受けたとし、シドッティを処刑すれば、「古先聖王の道に遠かるべし」と言う。処刑案は情け深さを施す王道の聖人の道に反する。彼は、むしろ、長崎もしくは琉球を経由してシドッティを帰国させ、公儀の禁教政策はの変更はなく、公方の「仁恩」の広さを西洋にも知らせる方がよいと説く。

「中策」は幽閉の継続である。最終的にこの案が採用される。小石川の切支丹屋敷では宣教しないことを条件に、拷問や囚人扱いされることもなく、20両5人扶持という破格の待遇で軟禁されている。シドッティの監視役兼世話係は長助・はるという老夫婦である。彼らは切支丹の親が処刑されたため、子どもの頃から屋敷で奉公している。しかし、2人は木の十字架をつけていることを役人に発見され、シドッティから洗礼を受けたと告白する。シドッティは彼らと共に屋敷内の地下牢に移され、10ヶ月後の正徳4年(1714年)10月21日に46歳で衰弱死している。

2014年、切支丹屋敷跡が発掘、埋葬された人骨が発見される。史料の記録やミトコンドリアDNA鑑定の結果、それがシドッティであると判明する。興味深い点は、その遺骨が伸展葬されていたことである。当時の日本では、早桶の中に屈葬するのが一般的な埋葬法である。シドッティはそれと違うキリスト教流に埋葬されており、彼に敬意が払われていたと考えられる。1714年は失脚の2年前なので、おそらく白石の指示だろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?