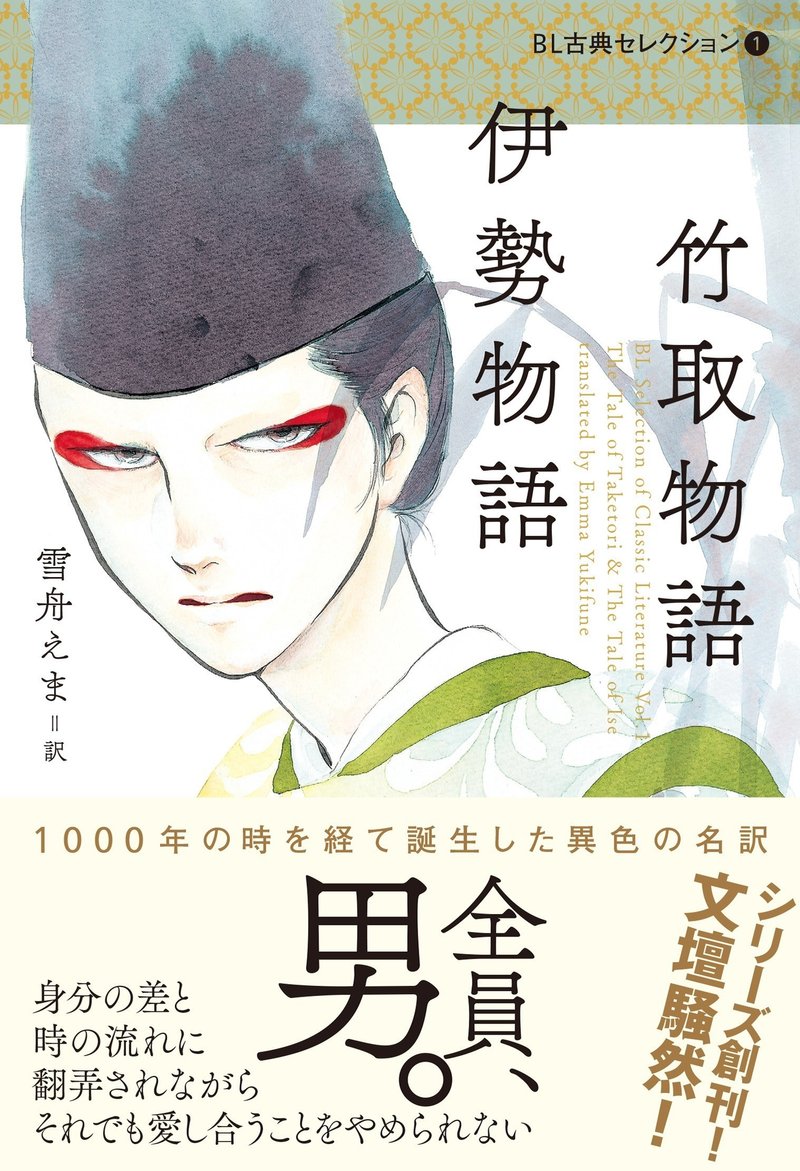

雪舟えま訳『伊勢物語』(BL古典セレクション①竹取物語 伊勢物語 より)

一

やあ。私、在原業平(ありわらのなりひら)。

私が元服したころの話から始めよう。

奈良の都は春日の里にうちの領地があったので、鷹狩りにいった。

その里で、ふと、ある家の生垣からチラ見したら、縁側に美形の兄弟がたたずんでいるのが見えてしまい、私は垣根に顔がくっついたように離れられなくなった。こんなひなびた場所に、こんななまめかしい男たちが?! 心をかき乱された私は、たまらず狩衣のすそを切り、彼らから目を離すまもおしく想いをつづった歌にそえて贈った。

そのときの私は、信夫摺(しのぶず)りの狩衣を着ていたのだけどーー

かすが野の若むらさきのすり衣しのぶのみだれかぎり知られず

(春日野で、若わかしい紫草のようなあなたたちを見つけてしまった。私の狩衣も紫草で摺ったものだが、あなたたちを見ていると、この信夫摺りのみだれもようのように、心がはてしなく乱れてゆく……!)

このように書いた。

子どものくせに、われながらませた歌を詠んだものである。男たちのほうでも、自分たちがいつのまにか見初められていて、こんなふうに即興の歌を贈られたことに、わるい気はしなかっただろう。

ちなみにこの歌は、いにしえの、

みちのくの忍ぶもぢすりたれゆゑにみだれそめにし我ならなくに

(奥州信夫郡名産の信夫摺りのみだれもようのように、私の心が乱れだしたのはだれのせいか―ほかでもない、あなたのせいだ)

という、歌をふまえたものだった。

子どものうちから恋おおく、情熱てきな表現をためらわない、私という人間であった。

六

かんたんにはいかない仲ではあったが、二条君に、長年求婚しつづけていた。

もうたえきれず、私は彼をさらって夜の闇のなかへと飛びだした。

彼は私におとなしく背負われていたが、芥川という川にさしかかったとき、草のうえにきらめく夜露を見て、子どものように無邪気にたずねた。

「あれはなんだろう」

私は先をいそぐあまりに、それには答えてあげられなかった。まだ道は長く、すでに夜もふけていたのである。

そのうち、かみなりをともなうはげしい雨に見舞われ、私は通りすがりの荒れた蔵にーーまさかそこに鬼がいるとは夢にも想わずーーたいせつな彼を隠し、その戸口に弓と矢筒を装備して立った。

夜よ、はやくあけてくれ!

全身を雨にうたれなから、私がひたすらに心のうちでそう念じているまにも、なんと、蔵のなかでは、鬼が彼を食ってしまっていたのであった。彼は、恐怖のさけびをあげたかもしれない。しかしとどろく雷鳴のもとではなにも聞こえなかった。

夜があけて、蔵の戸をひらくと、はたして彼のすがたはなかった。私はおのれのうかつさがゆるせず、くやしく、じだんだを踏んで嘆いた。しかしもう、すべてはあとのまつり。

白玉かなにぞと人の問ひしときつゆとこたへて消えなましものを

(あれはなんだろう、白玉かなあと君がたずねたとき、露だよ、と答えて、ふたりいっしょに露と消えてしまえばよかった)

これは、私の想い人ーー二条君が若く、ふつうの身分であったころのこと。私は彼とおたがいの気持ちを確かめあって誘拐行為におよんだというのに、二条君の兄たちに気づかれて彼をつれもどされてしまった。そのうらめしい兄たちのことを「鬼」にたとえて、こんな話を仕立て、自分をなぐさめた私である。

六九

伊勢の国へ、狩の勅使として遣わされたときのこと。

かの伊勢神宮に仕える斎宮(さいぐう)は、その親よりこう命じられた。

「いつもの狩りの使いの人よりも、心をこめてお世話してさしあげよ」

素直な斎宮君はそのいいつけにしたがい、ほんとうにまめに、滞在中の私のめんどうを見てくれた。

朝には狩りの準備をすっかり整えて送りだしてくれたし、夕方に帰ればすぐに斎宮君自身の御殿へ通して休ませてくれた。ちょっと感動するくらい丁重なもてなしを受けたのである。

二日めの夜、私は斎宮君に「あなたとふたりでお愛したい」と、伝えた。斎宮君のほうでも、私と愛たくない……というわけでもなさそうだった。しかし人目がおおすぎてなかなかふたりになれない。私は都からの勅使団のなかではいちおう主役というか、正使であったから、離れの端っこなどではなくて御殿の奥の間を寝室として与えられていた。そしてそこが斎宮君の寝所と近かった♥

斎宮君は人びとの寝しずまったあとーー零時ごろに、私のところへ愛にきてくれた。

そのときの光景が、私には忘れられない。

斎宮君を想って眠れず、寝室で横になりつつそとを眺めていると、青い月の光のなかに、召使いの男児を前に立たせて、彼が立っていた。戸惑っているようで、でも抑えがたいときめきに、美しい瞳が星のように震えていた。

私はわれを忘れて飛び起き、彼の手をひいて部屋に招き入れた。不安のためか彼は冷たい手をしていた。そう、斎宮である彼は一生未婚でなければならず、男と交わってはいけない処男なのだった。

それから二時間あまりを私の寝室ですごした。まだまだ語りたらず、心ゆくまで触れあったとも想えぬうちに斎宮君は帰ってしまい、私は想い焦がれて一睡もできなかった。すぐにでも使者を飛ばしたいが、そんなことのできる立場ではない。ため息がとまらず、もんもんと寝がえりねがえりしていると、すっかり朝になってから斎宮君の手紙が届いた。もちろんかぶりついて読んだ。

そこには歌だけがひとつーー。

君やこしわれやいきけむおもほえず夢かうつつかねてかさめてか

(あなたがきたーーのか? ぼくがいったーーのか? わからない。あれは夢? 現実……? 寝ていたのか起きていたのか、ぼくは、ぼくたちは)

はあああああーーーーーーー!!!

狩人の私だが、きょうばかりはこちらが射られる鳥になったように、彼の言葉は胸のまんなかをつらぬいていった。私は斎宮君の歌をむさぼるように何度も読んだ。

彼は昨夜ひどく緊張していて、身にあまる大きなものをおそれており、しかし情熱にまかせて私の胸に飛びこんできてくれたのだ。正気にもどったとき、自分はなんということをしてしまったのか、と、とほうにくれたことだろう。彼の心の震えがそのまま私の全身に伝わってきた。

私は詠じた。

かきくらす心の闇にまどひにき夢うつつとはこよひさだめよ

(私はいま、心の闇を迷いさまよっています。夢かうつつかは私にもわからない。どうかこんや、もういちど逢ってたしかめてください)

手紙を贈ると、狩りに出た。野を歩いていても心はうわのそらで、どうしたらまた斎宮君と逢えるか、そればかり考えていた。こんやだけでも人びとをさっさと寝かせてしまって、はやい時間から愛たいーーなどと期待していたのに、死にたいくらい見こみはずれの展開となった。

というのは、伊勢の国守で斎宮寮の長を兼任する人物が、都から私がきていると知って歓迎の酒宴をひらき、それがひと晩じゅうつづいたのである。これでは斎宮君との逢瀬どころではない。あくる朝には尾張の国へ出発する予定になっており、私は鉄味涙さえ流してじだんだを踏んだが、どうしようもなかった。

もうやめてほしい酒宴の夜がようやくあけてゆくころ、斎宮君はそっと別れのさかずきをさしだしてきた。その皿には歌が書いてあった。

かち人のわたれど濡れぬえにしあれば……

(徒歩⦅かち⦆でゆく人の、裾も濡れないくらいの浅瀬。ぼくとあなたもそんな浅い縁のようだから……)

と、だけ書いてあって、下の句はなかった。

私はその皿に、たいまつの炭で下の句を書きつけた。

……またあふさかの関は越えなむ

(逢坂の関を越えて私はまた来ます。あなたに愛に。関を越えて、人の世の掟も超えて、前世も来世も銀河も超えて!!!)

夜があけると、私たち一行は尾張の国へと旅立った。

斎宮君は清和(せいわ)天皇の時代の人で、文徳(もんとく)天皇の息子であり、惟喬(これたか)親王の弟である。そして私にとっても親族にあたるのだった。

七四

目に見える世界は平常運転、こともなし。斎宮君を想う心のなかだけが激動だ。

岩ねふみ重なる山にあらねどもあはぬ日おほく恋ひわたるかな

(私たちのあいだにはなにも、岩根をふみわけてゆくような、けわしい山が連なってあるわけじゃない。しかしそれよりも大きな障害にーー人の世の掟にーー逢瀬を長いことはばまれて、苦しんでいる)

一〇三

私は自分を、誠実で律儀な人間と想う。たくさん恋をするが、いつも真剣で、いいかげんな気持ちだったことはいちどもない。

しかし仁明(にんみょう)天皇にお仕えしていたとき、道理にはずれたことをしてしまった。帝の息子、親王さまお気に入りの召使いと相愛になってしまったのである。いつもいつも、立場や身分というものが私の恋路の前にたちはだかる。

想いというものはーー肉体の寿命も、頭で決めた掟も、すべての制限をかるがると超えて、私とだれかを結びつけてしまう。なぜ制約だらけの地上に生きる人間が、そんな自由すぎるものをもたされているのだろう。

私はこのつらさを詠じた。

寝ぬる夜の夢をはかなみまどろめばいやはかなにもなりまさるかな

(あなたと共寝した……そんなことがたしかにあったのだろうか。夢ならばもういちど! と、眠ろうとしました。そうしたら、ますます手ごたえがなくなっていくばかり。ほんとうに私たちは、結ばれたのでしょうか)

ゆるされない恋の、このような歌、あなたは見苦しいと想われるだろうか?

一〇七

恋文の代筆をしたことがある。

私の家にいた親戚の少年に、当時内記だった若き藤原★敏行(ふじわらのトッスィー)が惚れ、求婚してきたのだ。少年はまだよく言葉を知らず気のきいた文が書けない。いわんや、とうてい歌など詠めない。

しかしいっちょうまえに求婚されて舞いあがっているらしい。頬を赤くして、こんなふうに甘えていってよこす。

「ねえねえ、なり兄(にい)、この人すごい字ぃうまいね」

「トッスィーは字だけじゃない。歌もかなりうまいよ」

「そんな人におへんじ書くのむずかしすぎるぅ、なり兄代わりに書いて」

「それがいいだろうな」

私が下書きしてやった手紙を少年が清書し、トッスィーに届けた。

むこうは、私が書いたとも知らずにたいそう感動したようだ。彼からの返事はこのようなものであった。

つれづれのながめにまさるなみだがわ袖のみひぢて逢うよしもなし

(長雨⦅ながめ⦆にかさをます川のごとく、なにもできぬままきみを眺めるしかない僕の涙の川も満ち、この袖はもう濡れそぼっています。これでもまだ、逢えないなんて……)

「ほらきた、ほらきた」

手紙をふたりで見ながら、他人の恋ながら興奮してきた私であった。

「君のことがそうとうすきらしいぜ。どうする」

少年は耳まで真っ赤になって、私のとなりでふじふじしている。

「わかんない。逢ってもいいかも」

「もうちょっとじらすといい」

「え?」

「トッスィーにほんとうに深い愛情が、真心があるのか、それをたしかめよう」

「あ、うん、じゃあそうする」

純朴な少年に知恵をつけてやったりしながら、代筆はすすむ。

あさみこそ袖はひづらめなみだがわ身さへ流ると聞かばたのまむ

(袖が濡れるていどなのは、その川は浅いのでしょう。あなた自身が流されてしまうほどだというのなら、お言葉を信じもしましょう)

トッスィーはこの歌にいたく心動かされ、それからいまにいたるまで手紙をきっちりと巻いて文箱に保管しているという。

このふたりが結ばれたのち、トッスィーからふたたび手紙がきた。

ーーきみに愛たいけれど、雨が降りそうで、空もようを気にしています。僕が幸運な男ならば、きっと降らずにいてくれるでしょうー

「……だって」

さびしそうにうつむいて、少年が手紙を見せてきた。いまではこの子も、自分を愛した男のことを愛し始めているのである。

私はこれを読み「このだいじな、恋のいちばん繊細(でりけーと)な序盤に、たるんどるぞトッスィー!」と、怒る。

このように代筆した。

かずかずに想ひ想はず問ひがたみ身を知る雨は降りぞまされる

(あなたはまだぼくを想ってくれるのか、くれないのかーーぼくのこの気持ちも恋なのか、どうなのかーー自問自答していましたが、もうわかりました、すくなくともぼくの身のほどは。雨が降りそうなくらいで、あなたはこられないんだ。涙がとまりません)

これを送りつけてやったら、少年のもとへ、蓑も笠もつけずにずぶ濡れですっ飛んできたトッスィーであった。

一二四

あることを考えていた。

ずっと、あることを。

そしてひとつの結論にたどりついたが―。

想ふことはいはでぞただにやみぬべきわれとひとしき人しなければ

(わかったぞ、と想う。でも口には出すまい。この考えをそっくりそのまま他人に理解されることは不可能だ。私とおなじ人間はいないのだから。ーーならば、だまって、この胸ひとつにしまっておく)

(前後は『BL古典セレクション①竹取物語 伊勢物語』でどうぞ!)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?