[bot補足]イソシアナート試薬の危険性

イソシアナートを保存する場合は、水は勿論塩基の混入にも細心の注意を払わなければなりません。イソシアナートは塩基の作用で徐々に三量体を形成しますが、その際の反応熱で二酸化炭素が発生するため密閉容器では高圧発生による破裂の原因になります。

— 化学実験をする咲夜さんbot (@yuukisakuyasan) March 15, 2022

イソシアナートはタンパク質の遊離アミノ基と反応し抗原を作る作用が強いために、高い頻度で暴露してしまうと重い喘息や激烈な皮膚過敏症を発症する原因になります。慢性の呼吸器疾患やアレルギー体質の方はイソシアナート系化合物の使用は避けるのが賢明です。

— 化学実験をする咲夜さんbot (@yuukisakuyasan) February 20, 2022

イソシアナートが水と反応すると対応するカルバミン酸が生じますが、これは大抵直ぐに脱炭酸をおこしてアミンへ変性します。なので基本的にはカルバミン酸誘導体の単離保管は無理ですし、イソシアナート化合物も保管時に水の混入に気を付けないと炭酸ガス発生による容器破壊を引き起こし大変危険です。

— 化学実験をする咲夜さんbot (@yuukisakuyasan) June 20, 2021

初めに

イソシアナート系試薬は多くの有機化学反応および重合、高分子反応で頻出の試薬です。主にウレタン化合物、ポリウレタン、カルバミン酸誘導体の合成原料として、アカデミックでも工業の世界でも広く用いられています。しかし、イソシアナート系試薬は一般的に反応性が高く強い毒性があり、扱いに注意を要するものがほとんどです。その危険性については上記のようにbotでも呟いてますが、本稿はそのまとめと補足を目的としています。

イソシアナート系試薬の一般的な毒性

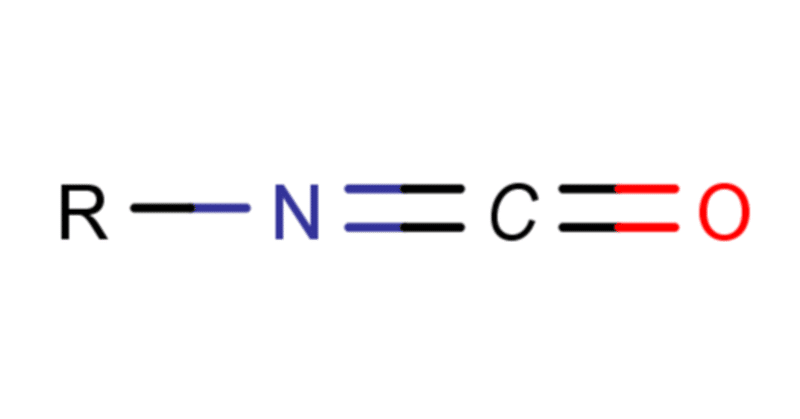

イソシアナートはイソシアン酸のNアルキル誘導体に相当する一連の化合物群の総称で、合成化学の世界ではポリウレタン樹脂やカルバミン酸誘導体の原料として広く用いられています。

ちなみに、[isocyanate]には『イソシアナート』と『イソシアネート』という二つの呼び名がありますが、この二つならイソシアナートの方が呼び方としてより適切です。イソシアネートの場合「イソシア」というドイツ語読みと「ネート」という英語読みが混在してしまっていますから。英語読みで統一するなら『アイソサイアネート』と呼ぶべきです。まぁ、少なくとも日本ではどっちでも通じますけどね。

基本的にイソシアナートは毒性が強いものが多く、皮膚接触や粘膜接触、蒸気吸引を極力避けることが求められます。どんなイソシアナート試薬を使う場合でも保護具をきちんとつけドラフト内で行いましょう。特に低分子量のイソシアナートは目、皮膚、その他粘膜を刺激し、強い催涙性を有しています。皮膚に接触すると、発疹、かゆみ、じんましん、腫れなどの炎症を引き起こす可能性があります。吸入は特に危険で、気道の炎症、喘息、呼吸困難から肺水腫、肺気腫といった重篤な呼吸器疾患を発症する可能性があります。低分子量イソシアナート蒸気はLC50で考えるとほぼ毒ガスといってもいいものなので十分な警戒が必要です。低用量であっても繰り返しの暴露によって重度の喘息やアレルギーを引き起こすことがありますが、これはタンパク質の遊離アミノ基とイソシアナートが反応しアレルゲンを作るためと考えられています。なので喘息などの呼吸器疾患を患っていたりアレルギー体質の人は、イソシアナートの扱いに細心の注意を払う必要があります。といいますかできるならそういった方はイソシアナート試薬を使う研究に従事しないのが無難です。しかしながら、一部のイソシアナートを除き発癌性物質としては分類されていないようです。

因みに、イソシアナートそのものの毒性もそうですが、イソシアナート試薬によるウレタン化の触媒としてよく用いられてきた有機スズ系触媒も毒性が強いものが多いため使用時に注意が必要です。

試薬保管時の注意点

イソシアナート試薬は反応性が高いものが多いため保管時にも細心の注意が必要です。特に注意が必要なのは①湿気(水)と②塩基の混入です。

イソシアナート試薬は湿気に弱く、水との反応で容易に対応する尿素化合物およびアミンに変化しますが、その際二酸化炭素を発生させるので密閉容器内において圧力発生による容器破裂、もしくは開封時に内容物噴出等の危険があります。

なので、保管においては試薬容器内に湿気を入れないよう注意が必要です。ただ、どうしてもある程度の湿気は混入してしまうものですので、できる限りイソシアナート系試薬は小分けで購入し開封したら早めに使い切るようにするのが無難です。

また、水と同程度に危険なのが塩基の混入です。イソシアナート系試薬は塩基が触媒となりイソシアルヌル酸を生成しますが、その際の反応熱によってカルボジイミドと二酸化炭素が発生するので水分混入時と同様高圧発生による容器破裂の危険性があります。

以上のように、イソシアナート系試薬の長期保管においては容器破裂および容器開封時の内容物噴出の可能性を十分留意する必要があります。特に芳香族イソシアナートは脂肪族イソシアナートよりも反応性に富む傾向にあるのでより注意が必要です。保管の際は試薬を周囲に水分環境のない冷暗所で保管するのは勿論ですが、揮発性アミン試薬等塩基性化合物と一緒に保管しない等の対策が必要です。イソシアナート系試薬容器の開封は必ずドラフト内で行い、保護メガネと手袋は必須、白衣や長袖衣類により皮膚の露出も最低限にしましょう。不注意による事故等でイソシアナート系試薬を除去する必要が生じた際は、薄いアンモニア水もしくはアンモニアのエタノール溶液を用いるのが適当です。なので、大量のイソシアナート系試薬を使う場合は万が一に備えて用意しておくのがよいでしょう。

『余談』

このようにイソシアナートからは二酸化炭素が発生しやすいわけですが、低反発枕などで使われている発泡ポリウレタンフォームはこの二酸化炭素の発生のおかげでスポンジ状の柔らかい素材となっているのです。酵母が二酸化炭素を出しフワフワのパンができる工程と似ていますね。

イソシアナートの基礎化学

折角ですのでイソシアナート系試薬について合成化学的な側面からの基礎的なお話ものせておきますね(余談なので読み飛ばしてもいいです)。

イソシアナートは非常に反応性の高い化合物です。その高い反応性の起源は電気陰性度の高い窒素と酸素に挟まれることで、間の炭素原子のδ+性が著しく高くなっていることによります。

そのため、正に分極している炭素はアミン窒素やヒドロキシ酸素のような活性水素を有する求核試薬の格好の的になります。

このことはイソシアナートの反応性において、R置換基が電子供与性の場合は炭素のδ+性低下による反応性の低下をもたらし、逆にR置換基が電子求引性の場合は炭素のδ+性増加による反応性の増加をもたらすことを意味します。そのため、基本的に脂肪族イソシアナートよりも芳香族イソシアナートの方が反応性が高くなる傾向にあるというわけです。また、イソシアナート自身、もしくは求核試薬の立体障害も反応性に影響しますが、これはイソシアナートに限った話ではありませんね。塩基触媒や有機スズ触媒は求核試薬の求核性かイソシアナート炭素のδ+性、もしくはその両方を高めることで反応性を高めていると考えられています[2,3]。

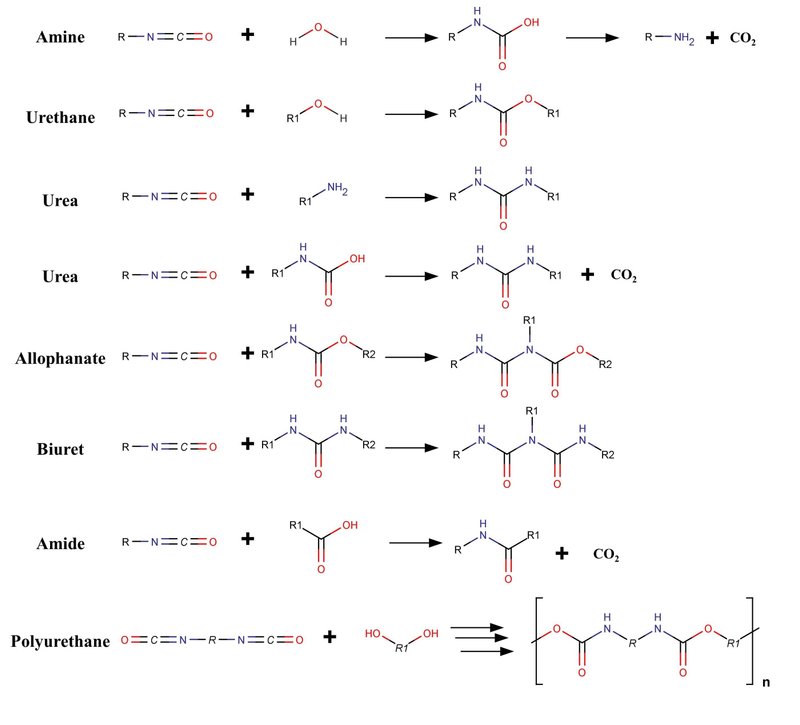

イソシアナートは様々な試薬と反応・重合を起こしますが、そのうちいくつかの重要な反応とその生成物についてFig 5にまとめています。

因みにウレタンはカルバメートとも呼ばれます。このほかにもイソシアナートは様々な反応がありますが、詳細は参考文献[4,5]を参照ください。

イソシアナートそのものの合成はホスゲンを使ったりする反応が広く知られていますが、危険な反応であることが多いので自作のイソシアナートを作るという機会はほとんどないと思います。基本イソシアナートは試薬会社から購入して使うものといっていいでしょうね。もし自作イソシアナートを合成することになった場合は文献をよく読み細心の注意を払って使いましょう。

参考文献

[1] Haritz Sardon et al., Macromolecules, 2015, 48, 3153−3165

[2] J.Robins., J.Appl.Polym.Sci, 1965, 9, 821

[3] Ransi Devendra et al., RSC Advances, 2015, 5, 48935-48945

[4] 尾崎庄一郎., 有機合成化学,1970, 28, 17-40

[5] 古川睦久., 日本ゴム協会誌, 2011, 84, 56-61

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?