アテ馬出納簿

アテ馬といっても若いプロ野球ファンにはもう通じないかもしれない。

まだ予告先発投手制度もなければ先発ローテーションも定着していなかった時代、相手チームの先発投手が読めない時に、当日登板予定のない投手や出場見込みのない控え選手を仮のスタメンに起用し、相手の先発投手が判明してから、右投手なら左打者、左投手なら右打者と本来の出場選手を送り込む、という作戦があった。この時スタメン起用された選手、つまり偵察メンバーのことを俗にアテ馬といった。

宇佐美徹也『プロ野球記録大鑑』(以下『大鑑』)はこんなアテ馬にも紙幅を割いている。一例を挙げれば、1968年には「東京の濃人渉監督がスタメンに書き込んだアテ馬選手数は延べ113人」とある。

また同じページにはシーズン最多「アテ馬」出場選手の表があり、1968年渡会純男の65試合を日本記録として25試合以上の選手13人がリストアップされており、その中には先の1968年の東京で28試合に起用された里見進の名前もある。もっともチーム名が東京ではなくロッテになっているのはご愛嬌である。

113人中28試合が里見ということで残りの85人は誰であったかを調べたところ、この表に一人漏れているのが発見された。それが里見よりも多い30試合に起用された児玉禎彦である。本来は内野手であるがこの年は外野で18試合にスタメン起用され、その全てが偵察メンバーであった。また本職の二塁手としても12試合に偵察メンバーで起用されていた。

これを契機に調査を進めていくと、『大鑑』の記述に対してもう一つ検証が必要となった。延べ113人と書かれているが、これは偵察メンバーに投手が起用されたケース55回に児玉の30回と里見の28回を加えた数字である。だが実際には野手でも偵察メンバーに起用されたケースが、児玉と里見以外にもある。

岩崎忠義3、内田圭一3、八田正2、石田二宣2、山崎裕之1、大坂雅彦1の計12回がそれで、これを加えるとアテ馬選手数述べ125人となる。八田や山崎のケースは若干怪しいところもあるが、1回表に代打が送られて打席にも立たず守備にも就いていないので、結果的に偵察メンバーと同じとみなしている。

さて、『大鑑』にはまた「一塁に榎本喜八、二塁に八田正、外野にアルトマン、ロペス、井石礼司、得津高宏と左打者が豊富だったため、相手が左投手を向けてくる度合いが多く、自然アテ馬で様子を見るケースが多くなったわけだ」とある。

東京以外の5球団の先発投手を集計すると、東京以外の対5球団戦での左投手先発率は26.0%なのに対し対東京戦での左投手先発率は39.6%という開きがあった。ロペス、アルトマン、榎本のクリーンアップが全員左打者であればさもありなんということである。

その他のレギュラーではサードに池辺巌、ショートに山崎、キャッチャーに醍醐猛夫と右打者が並び、残るセカンドとライトが主に偵察メンバーの対象となった。アテ馬に代わって出てきたのは、セカンドは右が前田益穂で左が八田、ライトは右が石黒和弘で左が得津と山田正雄という面々である。

ところで、交代メンバーは相手投手が判明した状態で起用されるので、常に右対左または左対右という有利な状況で打席に立つことができるはずである。したがってこの、本稿ではこれを「本命起用」と題するが、その場合はそれ以外のスタメンでの出場(以下「スタメン起用」)よりも有利な成績を残せているのではないか。

ということで本命起用とスタメン起用のそれぞれの数字を比較したのが以下の稿である。なおスタメン起用については他のポジションで出場したケースも含めている。

まずセカンドについて見てみよう。本命起用の試合数は前田と八田が共に21試合出場、次いで篠原良昭が8試合となっているが、これがなかなか対照的な数字を残している。

前田は本命起用の際には62打数18安打の打率.290となかなかの好成績であるがスタメン起用では187打数42安打の打率.225とかなり大きな差がある。偵察メンバーを起用して前田を本命起用する作戦は成功を収めた、といえるだろう。

一方で八田は、本命が69打数17安打の打率.246に対して、スタメンが117打数37安打の打率.316となっている。相手投手を確認した上で起用したはずがかえって成績が低い、という結果になっている。

これだけだと偵察メンバーは右対左には効果があっても左対右にはあまり効果がない、という仮説も一つ立てられそうだが、右の篠原は八田以上で本命が29打数5安打の打率.172に対してスタメンが150打数42安打の打率.280と1割以上の差があり、早くも仮説は崩れてしまう。

この結果、通算すれば本命起用の打率.250に対してスタメン起用では.267と、アテ馬作戦はかえって効果がない結果になってしまっていた。それ以外では、右打者をセカンドで起用するなら、スタメン出場なら篠原、本命出場させるなら前田にしたほうが良かった、ということぐらいは言えるだろう。

次にライトの方では、右の石黒が最多の33試合に本命起用され、88打数27安打の打率.307と優秀な成績を残している。一方スタメン起用では21打数4安打の打率.190なので、これまた1割以上の差をつけた成功例である。

右打者では大坂雅彦も2試合に本命起用されたが、こちらは5打数1安打の打率.200、スタメン起用が6打数1安打の打率.167という数字で、これはあまり差もなく大勢に影響のない値である。

片や左打者では、18試合の山田と14試合の得津、さらに8試合の井石と起用が分かれる。山田は本命では51打数18安打の打率.353、スタメンでは18打数6安打の打率.333で、本命起用のほうが若干好成績だが全般的には変わりなし、というところ。

一方得津は本命が31打数9安打の打率.290、スタメンが51打数17安打の.333という結果、ちょうど山田の裏返しのようにスタメンのほうがまさった。

唯一極端な差がついたのは井石で、本命では27打数9安打の打率.333、スタメンでは32打数4安打で打率.125と実に2割以上の開きとなった。

この結果、通算すれば本命起用が打率.317、それ以外が打率.250と8分以上の違いがあり、ライトについてはこの作戦が非常に有効だったことが分かる。左右別でも右打者が本命打率.301に対してスタメン打率.185、左打者は本命打率.330に対してスタメン打率.267とどちらでも成績を伸ばしていた。

このように1チームの1年を掘り下げてみたが、偵察メンバーは一見理にかなっているようでいて、東京のセカンドのように意外と成功していないケースもあるのかもしれない。そこで続いては、『大鑑』に具体的に記載のある年度・チームについて、同様に検証してみた。

まずは延べ131人のアテ馬起用数の最多記録を持つとされる1981年の南海を見てみよう。この年の南海は相手先発の左投手率が48.5%に達している。その他5球団の28.7%と比べるまでもなく、左投手を向けられる率が圧倒的に高い状態にあった。優勝した日本ハムは26試合中21試合に左投手をぶつけてきたし、他の4球団も南海戦の最多先発投手は全て左投手であった。

とはいえ片平晋作、門田博光、メイの左打者クリーンアップを組んで脅威だったのは前年の話、この年は右打者ではタイロンを獲得し山本雅夫も好調を維持した一方でメイが負傷に苦しんだ結果打線の左右のバランスが改善され、そのためファーストの片平と山本、そしてメイに代わるレフトの選手に偵察メンバーが起用されることになった。

片平は45試合に本命起用されて160打数43安打の打率.269に対してスタメン起用では90打数21安打の打率.233、山本は29試合の本命起用で100打数30安打の打率.300の一方スタメン起用では182打数53安打の打率.291と、両者とも本命起用に一定の効果を上げていたとは言える。

片やレフトは目立って起用されたのが23試合の久保寺雄二と13試合の岡本圭右、あとは7試合の高英傑ぐらいである。

久保寺は本命起用で80打数19打数の打率.238に比べてスタメン起用では212打数56安打で打率.264と成績を落としており、また1本塁打対8本塁打、9打点対33打点とどの数字を見ても失敗という感じである。

岡本はスタメンが1試合4打数ノーヒットという記録のため比較はできないが、本命では39打数10安打の打率.256でありまず成功の部類に入る。

高は本命で24打数3安打の打率.125、スタメンで20打数4安打の打率.200とそもそも期待に応えることができなかったが、シーズン唯一の本塁打を本命起用時に放ってはいる。

これ以外でもれっきとしたスタメンの新井宏昌と門田が3試合ずつ本命起用されているが、どちらも打率.250以下でありシーズン打率が3割を超えていたことを思うとあまりよろしくない。他にも3人が本命起用されたが3人まとめて7打数2安打の打率.286なので、全体への影響としては微小なものである。

結局本命出場全体では444打数114安打の打率.257、13本塁打で57打点という成績であった。幸い打数がだいたいスタメン1人1年分と同じくらいなので、これを他のレギュラー選手、例えばタイロンの18本塁打60打点(いずれもチーム内2位)と比較するとこの起用はむしろ仕事を果たした数字と評価していいのではないか。

ただ打率については、チーム打率が.273であったことを考えるとやはり物足りない結果であった。確かに片平と山本は好成績だったものの、ファーストで本命起用された選手をトータルすると284打数77安打の打率.271とほぼチーム打率と変わらず、これではあまり効果は見られないという結果である。

次に、同じ南海でも1959年から1961年について見てみる。『大鑑』では「最も有効かつ積極的に使い流行させたのは(筆者注:昭和)34~36年当時の南海・鶴岡一人監督」と書かれている。

なお同書には「34年21人→35年34人→36年44人と年々増えている」とも記述されているが、今回調査したところ1959年34人→1960年25人→1961年51人、と全く異なる集計結果になってしまった。

『大鑑』のこの人数は内訳が書かれていないため正確な検証のしようがないが、以下のように考えれば説明がつくため、この点について示しておきたい。なおここでは「昭和」表記は『大鑑』の記述、西暦表記は筆者の集計として表記する。

まず35年の人数と1959年の人数が同じであることから、34年と35年の人数が逆になっていると推測する。すると34年34人→35年21人となる。この時、35年と1960年で4人、36年と1961年では7人、いずれも『大鑑』のほうが少なくなる。実はこの人数は、スタンカが両年に偵察メンバーとして起用された試合数と一致する。

したがって「34年と35年の数字が逆」「スタンカの計上漏れ」の二つの誤りにより『大鑑』の記述が誤ったものになった、と推察することができるだろう。

話を戻して、先の東京と1981年南海の例に比べて起用人数が半分以下であるため個々の選手を詳細に評価するにも値が小さすぎて難しい部分があるので、起用数の多い選手を除けば全体的な説明が中心となる。

まず1959年について見てみよう。延べ34人の大半を占めるのが24試合に本命起用された左打者の長谷川繁雄であった。だが本命の60打数16安打の打率.267は、スタメンの262打数80安打打率.305と比べると明らかに落ちる。

一方長谷川に次ぐのは右打者の大沢昌芳で、4試合に本命起用され12打数5安打の打率.417というのは値が小さくて手放しには言えないが、スタメン起用の155打数37安打で打率.239に比べれば非常に有効だったという評価になる。

結果、延べ34人で89打数23安打の打率.258、チーム打率.265と比べると決して成功したとは言いがたい。左打者に絞れば67打数18安打の打率.269でチーム打率をかろうじて上回ってはいるが、わざわざ取った作戦としては効果があまり出ていない、ということになるだろう。

1960年も個別に見れば同じような状況であった。延べ25人のうち長谷川が12試合で大沢が10試合であった。長谷川は本命が31打数7安打の打率.226に比べてスタメンで253打数70安打の打率.277と2年連続の失敗組に分類される。

大沢は本命で35打数13安打の打率.371に対してスタメンが147打数39安打の打率.265とこちらも2年連続の成功組であった。

前年に比べて大沢の成功が占める割合が大きく、他の3人も数字が良かったこともあり、全体としては本命起用が76打数24安打の打率.316で、チーム打率.247に比べるまでもないくらいの大成功となった。これは左投手に対して右打者をぶつける攻略策としての成功と言えるだろう。

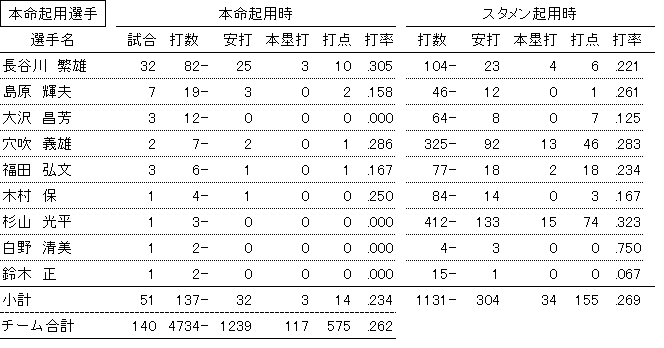

翌1961年は、延べ51人中32試合がやはり長谷川である。次点が島原輝夫の7試合で、あとは3試合以下の選手が7人だから長谷川の評価がものを言いそうではある。その長谷川は前2年とは変わって本命起用によく応え、82打数25安打の打率.305で3本塁打10打点、スタメン起用の104打数23安打で打率.221の4本塁打6打点と比べればこれは立派な成功といえる。

ところが他の選手が失敗組ばかりで、島原は19打数3安打の打率.158、前2年の立役者大沢は3試合で12打数ノーヒットと散々であった。そのためトータルでは本命起用が137打数32安打の打率.234となり、チーム打率.262に比べれば大失敗の結果である。

このように『大鑑』の「最も有効かつ積極的に使い」という評価は「有効」の部分において実際は当たっていないという結論になった。

しかもより大事な点として、成功しなかった1959年と1961年はリーグ優勝を果たしている一方、成功例の1960年はリーグ優勝を逃している点を指摘しておきたい。そういえば1968年の東京もリーグ3位、1981年の南海に至っては前期5位後期6位の通算5位であった。

こうなると「アテ馬」作戦はチームの勝利とは何も関係がない、ということになってしまう。むしろチームの勝利にとって逆効果のように映るかもしれない(実際に因果関係が証明されているわけではない)が、必ずしもそうとも限らない。

最後に『大鑑』から、1960年の優勝チームである大洋を取り上げよう。同書には「三原脩監督も35年には大洋に移って44人(他5チーム計41人)も使った」と記載されている。

もっとも今回も集計結果は46人となっており、差違の2人の詳細は不明である。あるいは中村敏行の出場2試合を偵察メンバーとして今回集計したためではないかと推測されるが、憶測の域を出ない。この可能性と影響については後述する。

さて延べ46人中、右打者の岩本堯、渡辺清、左打者の沖山光利、島田幸雄、金光秀憲の5人で42試合と、ほぼこの5人が集中的に本命起用された。注目すべきはこの5人がいずれも成功例にあたることである。

右打者の岩本が最多の14試合に本命起用、46打数12安打の打率.261で1本塁打5打点、スタメン起用の231打数52安打の打率.225に1本塁打13打点と比べると十分成功の数字である。

もう一人の右打者渡辺も本命が20打数6安打の打率.300でスタメンが200打数40安打の打率.200、打数こそ少ないが1割アップしている。

左打者では沖山が本命起用9試合、31打数8安打の打率.258で、スタメン起用の162打数34安打での打率.210と比べて5分近く上回っている。またシーズン唯一の本塁打も本命起用時に放っている。

残る島田と金光はどちらも6試合の本命起用だが、島田は本命で17打数6安打の打率.353なのがスタメンでは16打数2安打の打率.125と2割以上も上回る好成績である。島田はこの年主に代打で起用されたがそちらでも64打数16安打の打率.250だから十分な成功例である。

また金光は本命が22打数8安打の打率.364でスタメンは114打数29安打の打率.254とこれも1割以上のアップであるが、加えてスタメンでは1本塁打11打点のところ本命では3本塁打5打点の稼ぎぶりが目を引く。

残る4試合は4人で合計11打数1安打の打率.091とまるで戦力にならなかったが、この5人の活躍のおかげでトータルでは147打数41安打の打率.279の6本塁打であった。なお中村の2試合が偵察メンバーではなかった場合は、この4試合が2試合になり、上の数字は2人で合計4打数ノーヒット、トータルは140打数40安打の打率.286と書き換えられる。

いずれにしてもチーム打率.230、60本塁打、そして個人で6本以上本塁打を打った選手が3人しかいないというチームにあっては十二分に効果を発揮したといえるし、「アテ馬」作戦の代表的な成功例としてよいのではないかと考える。

監督だった三原脩は、この年の起用を「自らいうのもおかしいが、ベンチワークとして、最高の出来栄えのシーズンと自負している」と自己評価しているが、本命起用が当たったのもベンチワークの出来栄えの良さの一つであったろう。

予告先発投手制度の導入や選手起用のトレンドの変化により、今後こういった偵察メンバーが起用されることはまずないだろう。その上本稿で検証したように、作戦が必ずしも有効とは言い切れず、むしろあまり勝利に結びつかないと判断されれば、その点からもなお今後の採用は見込まれないのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?