まきまき①

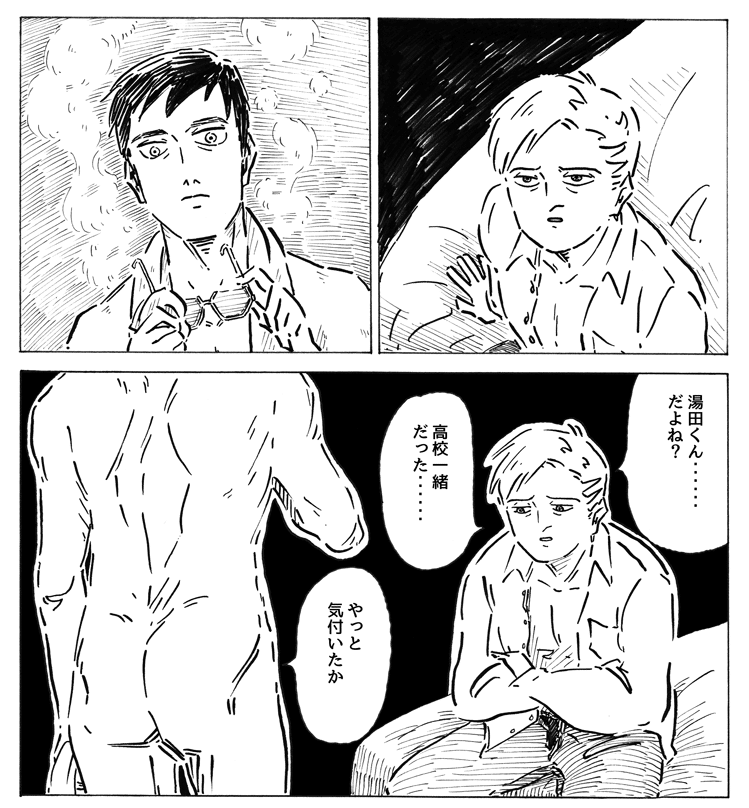

「湯田くん・・・・・・だよね?高校一緒だった・・・・・・」

ここはラブホ。今は事後。須波はシャツを肩にひっかけたままベッドに座っている。

須波は賢者タイムの頭で高校時代の湯田くんを必死に検索していた。

彼はズボンを直に穿きながら何の驚きも無く返答した。

「やっと気付いたか。俺、セックスする前に気付いてたぜ」

「え、えー?なんで言ってくれなかったんですか・・・・・・」

「言ったらやるのやめるかと思ってさ。次、シャワーあびる?」

「シャワーいいや、このまま帰る。てかやめないよ。今日はやりに来たんだから」

須波は名残惜しさも無さげにさっさと服を装着していく彼を眺めていた。

須波もシャツのボタンを留め始める。

「須波っていつもアプリでやる相手てきとーに探してやってる感じ?恋人は?」

「いないいない。妻はいるよ」

湯田は瞬時に怪訝な顔をする。

「堂々不倫宣言かよ。クズになったな」

「違うよ!公認!妻とは友達結婚だよ。僕がゲイだって知ってる」

2人はホテルを出て駅の方へ歩いていった。

「ちなみにもう須波でもないんだ、苗字変わって。まあ、仕事の時は須波だけど」

「ふぅん」

駅は浮かれた休日の人間や疲れた仕事終わりの人間で溢れている。

今日は土曜日の夜。

「仕事って絵の仕事?」湯田が眼鏡を拭きながら尋ねた。

「え?うん、イラストレーター。なんで知ってんの?」

「だって高校の時もめっちゃ絵ぇ描いてたじゃん。仕事にしてんだな。すげぇな」

「別に凄くはないよ。運良く仕事があるだけ」須波は苦い顔で笑った。

「湯田くんは?」

「今は総務だな。前営業だったけど」

「ふーん、じゃ妻と一緒だ。今忙しいでしょ、年度末で」

「あ~、まあ・・・・・・でも俺絶対定時で帰るマンだから」湯田がにやりと笑った。

「はは、妻と同じ事言ってる」

「仲良いんだな」

「仲良いよ。従姉で小さい時から一緒なの。親友だよ」

「食事は?」

「あー、家で食べるから」須波は右手の時計を見た。

「そうか」

「じゃ、僕こっちだから。今日はありがと」

「あ、おい、連絡先!」須波がスマホを手に追いかけてくる。

「あー、別にいいでしょ。アプリでテキトーに探してよ」

「もうこのまま会わない気だろ?」湯田がまた笑った。

「あー、分かった?僕、同じ相手としないんだよね」

「・・・・・・そうかよ、じゃあな須波」

「うん、じゃあね」

お互い一度も振り返らずに改札に入っていった。

須波は最寄り駅に下りてバスでマンションの自宅へと帰った。

帰ってすぐスカイプを立ち上げ、パソコンの前に座る。

もう既に午後9時をまわっているが、画面の向こうには編集者の千軸がいる。

「うーん、もうちょっと抽象的な方がいいですかね」千軸のハスキーな声が耳に響く。

「抽象的?というと?具体的には?」

須波はいくつか描いたラフを眺めながら尋ねた。

「あー、この本の登場人物って中盤まで年齢も性別もどうもよく判明しないじゃないですか。読んだ後に表紙を見てこの人物が一体誰なのか読者が考えられるような余白が欲しいんですよねー」

「ああ、成程。分かりました。タッチとか色味とかはこの感じで大丈夫ですか?」

「そうですね、全体的な雰囲気は凄く良いと思います!」

「じゃぁ、ちょっとまた何枚か案出しますね」

「お願いします」千軸とは仕事がしやすい。

スカイプを終えると同時に妻の都からLINEが入った。

『今、駅。そろそろ帰宅します』

須波は台所で昨夜作ったカレーを温め直しながら何やら呪文を唱えている。

「まきまきまきまきまきましょう、まきまきまいたら夢ん中・・・・・・これ何だっけか?」

玄関の方でばたばたと色んなものを投げ出す音がする。都が帰ってきた。

「たーだーいーまーちゃーん」

鞄やファイル等が散乱した玄関に都が寝そべっている。

「あー、もう休日出勤とかもうしないー。二度としないー。七瀬都はここに誓うー!」

都は外出用に使っている杖を高く掲げて誓いを立てているようだ。

「おつかれちゃん。昨日のカレーなんだけど。食べる?」

「ありがとう。食べる」

都はむくりと四つん這いになり、自分が散乱させた物達を拾い出した。

食卓で向かい合う2人。

都はカレーを食べ、須波はルイボスティーを飲んでいる。

「ねぇ、まきまきまきまきまきましょうって何だっけ?」

「え?ぁに?」カレーを口に含みながら都が聞き返す。

「まきまきまきまき・・・・・・」

「あ~、映画じゃなかった?じいさんと孫が飛ぶやつ」

「じいさんと孫が飛ぶ?」

都は半纏のポケットからスマホを取り出した。

「OK,Google!まきまきまきまきまきましょう!」

「お~、使い慣れてきたね」都は先月までガラケーだった。

「ほら、大林宣彦。映画だよ」

「あー、昔何かで観たのかな。なんか今日ずっとそのフレーズが頭ん中回ってて」

「あるよね、そういうの」都がうんうんと頷く。

「そういや今日びっくりした事があったよ」

「ん?」

「セックスした後で相手が高校の同級生だって事に気付いた」

「んっ」都はカレーを噴き出しそうになった。

「そ、それ気まずいな!」

「いやぁ?まあ、そうでもなかったよ。ちょっと懐かしかった」

「あらぁ、恋が芽生えたり?」都が笑う。

「芽生えない芽生えない」須波も笑う。

「まあ、芽生えなくとも連絡取り合ったりすればいいじゃない。君、友達少ないだろ」

「都ちゃんがいるからいいよ」

「人との繋がりは大事よ~?何かあった時に助けを求められる人間は多いにこした事ないだろ」都はスプーンを回しながら真剣な顔で言った。

「いいよ、面倒臭くなっちゃうから」

「あっそ」都はカレーに視線を戻した。

後日。

須波はソファに寝そべりながら、リビングの液晶テレビで映画を観ている。

映画の中からあの呪文が聞こえてくる。

『目ぇつぶれぇ、息を止めぇ』

『まきまきまきまきまきましょう、まきまきまいたら夢ん中』

『まきまきまきまきまきましょう、まきまきまいたら約束ね』

「まきまきまきまき・・・・・・」

須波はでこぽんを剥きながらもぐもぐと食べている。

須波のスマホが鳴った。ポンポロロンポロロンポポポンポン。画面に「都」の文字。

「はーい、僕でーす」

「あ、七瀬さんのお連れ合いの方ですか?」低い男性の声に須波は驚いた。

「え!?あ!はい!お連れ合い?の者です!?」

「あの、部下の林と申しますけど、あの、七瀬さん、飲み会で体調崩されて、今ちょっと車で送ってきて、今マンションの下なんですけど」

「えー!あー!そうですか!それは大変お世話おかけしました!今、下ります!」

須波はまだ剥いていないでこぽんを急いで紙袋に入れ、それを携えてマンションの下の駐車場に走っていった。

駐車場には長身のスーツの男性に支えられている都がいた。

都は昔からよく体調を崩す。

「都ちゃん、大丈夫?お酒飲んだ?」

「飲むわけない。ただ久々に人混み行ったからだと思う~」

都は今にも吐きそうな顔で隣の部下を紹介する。

「夕くん、こちら超できる部下の林さん。林さん、送ってくれてありがとう」

「いえ、とんでもな・・・・・・あ」部下の男が須波の顔を見て驚く。

「は、はやし?さん?」須波も驚いた。

都を送ってきたこの部下がこの間寝た湯田である事に気付く。

「・・・・・・須波。そうか、須波だったのか」

「え、何?二人知り合い?」

「あー、高校の同級生」

「はい、元同級生で、この間偶然出会い系アプリで再会した仲です」

「え~そうなの~?偶然が重なるね~」

「・・・・・・言っちゃ駄目だったか?公認って聞いたから・・・・・・」

「いや、いいけど。君がいいならいいんだけど」

「・・・・・・」

「こ、これ、送ってくださったお礼です。でこぽん。良かったら」

「ああ、ありがとう、ございます」

林と呼ばれている湯田が紙袋に入ったでこぽんを受け取った。

「それでは七瀬さん、お疲れ様です。お大事にどうぞ」

「お疲れ~、また来週ね~、ありがと~」

「・・・・・・都ちゃん、大丈夫?」

「すげぇだるい。吐き気がする」

「部屋まで頑張って・・・・・・」

須波は都に肩を貸しながらマンションへ戻っていった。

頭の中は林と呼ばれている湯田の事で一杯だ。

次の日の朝。

朝ごはんは、米粉のロールパンにキャベツとソーセージ挟んだもの。

須波と都がキッチンの前のテーブルで向かい合って食べている。

「ねえ、部下の林さん、本当に苗字、林さん?僕、湯田だと思ってたんだけど」

「え?あー、苗字だと思ってたの?ゆだって名前だよ。林ユダ。ユダが名前」

「名前がユダ」

「お姉ちゃんはイエスなんだってー」

「ふぁ、ファンキーなネーミングセンスのご両親なんやな」

「そう?2000年ちょい前だったらありふれた名前なんじゃない?」

都は真顔だ。

「2000年ちょい前」

「てか元同級生でしょ?この前出会った仲でしょ?なんで名前もちゃんと知らないかなー」

「あー」苦笑いの須波。

「夕くん、興味無い事に関しては全然知ろうとしないよねー」

「興味無くは・・・・・・無くはないけど・・・・・・」

須波は気まずそうにコーヒーを啜った。

出会い系アプリの画面。

『黒いリュック、青いチェックのシャツです』

「ああ、どうも」

「どうも、こんにちは」ユダではない。別の男。

「じゃ、早速いいですかね。行っちゃって」

「あ、はい」

須波は日常の一部となって久しいセックスを簡潔に終えた。

「あの、連絡先」

「ああ、僕、同じ人とはしないんですよね。すいません」

不愛想な須波。駅でユダの時と同じように別れる。

仕事中。またスカイプで編集者の千軸と話している。

「うーん、もうちょっと眼力ある感じに描けますか?作家さんからの希望なんですけど」

「ガンリキ」

「めぢから」

「メヂカラですか~?」思わず天井を見上げる須波。

今回の仕事はリテイクが多い。

「いやぁ、この小説って周囲を注意深く観察する描写がよく出てくるじゃぁないですか。目が大事なんだそうです」

「じゃあ、正面顔で見据えるような感じで?」

「そうですね~」

「すいませんね、何度も」

「いいえ、私もなんかしっくり来ないなとは思ってたんで。もうちょっと描いてみます」

「お願いします」

須波はスカイプを終えた。

「眼力ね~」

セックスの時のユダの目を思い出す須波。

「眼力」

都がオフィスの廊下でこそこそと須波に電話をかけている。

「夕くん、ごめん、大変ごめんなんだけど、会社まで私のスケジュール帳持ってきてくれない?忘れちゃって」

「ああ、なんかリビングの机にあるなとは思ってたんだよね。赤い背の、なんか紙一杯挟まってるやつ?」

「それです。ほんとごめんなんだけど。私あれ無いと駄目駄目なんだよね。いい?」

「全然いいよ。昼休み12時からだっけ?正門前で待ってる」

「ごめんー、ありがとう、超助かります。今度なんか買ったげる」

「別にいいよ、子どもかい僕は」須波が笑う。

未だに都は須波の事を弟のように思っているらしい。

都の職場はマンションから歩いて10分程度でとても近い。

杖をついて歩いてくる都を見つけ、須波はスケジュール帳を掲げた。

都は無事スケジュール帳を受け取り、すまなそうな顔で須波に礼を言う。

須波は早々とオフィスに戻っていく都に笑顔で手を振り見送った。

自宅に戻ろうと須波が振り向くと一部始終を見ていたユダがいた。

「須波、一緒に昼飯食わないか?」

須波は心底面倒臭そうな笑顔で承諾した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?