"世界史のなかの" 日本史のまとめ 第21話 その4(1870年~1920年)

今回も1870年~1920年の日本を、世界の歴史との関係を意識しながら見ていきましょう。以下の4期に分けてお送りしています。

その1 1870~1880年

その2 1880~1895年

その3 1895~1910年

その4 1910~1920年(今回)

いったんこれまでの流れを振り返りたいです。

―OK。

どんな出来事があっただろうか?

江戸幕府が倒され、元・武士たちによって「新しい政府」ができました。その後、それに対抗する元・武士たちによる抵抗もありました(注:士族反乱)が、なんとかまとまっていきます。

―そうそう。「新しい政府」(注:明治政府)が「国としてのまとまり」を強めていくんだったよね。

どうして「まとまり」が必要だったかというと―。

欧米諸国による植民地化を防ぐには、「ヨーロッパ風」のまとまった国に、日本をつくりかえておく必要があるという意識があったからです。

―そのとおり。

有力政治家(注:伊藤博文と山県有朋)ら政府の強い推進力によって、ヨーロッパ風の「あたらしい国」のしくみが次々に整えられていったんだったよね。

指導者たちは「日本を守るためには、周辺地域をコントロール下に置いておく必要がある」との理論(注:主権線と利益線)のもと、特に朝鮮半島を確保すべしとの考えだった。

しかし、下手に支配領域を広げれば、欧米諸国から「目をつけられる」。

そこで、ファースト・ステップとして、ロシアの南下を敵視するイギリスを後ろ盾に付け(注:日英通商航海条約)、中国から朝鮮を切り離すための戦争をおこなった(注:日清戦争)。

つまり日本と中国の対立の裏に、イギリス 対 ロシアの対立関係があったわけだ。

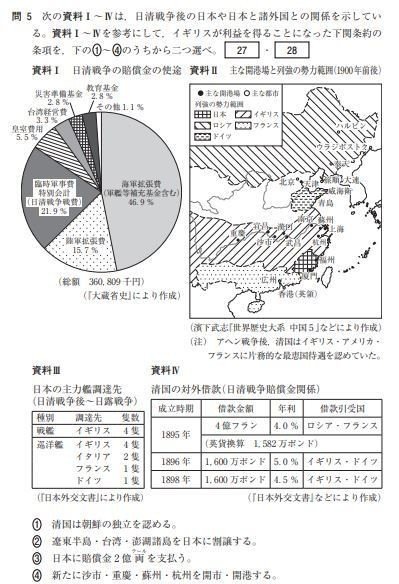

結局、日本の勝利の結果、賠償金用のお金を中国に貸し付けたり、中国から日本に支払われた賠償金でイギリスの戦艦が購入されたりと、恩恵を受けていたのは実はイギリスだった(⇒新センター試験 プレテスト「日本史」第5問 問5 下に抜粋)。

戦争に対して反対運動は起きなかったんですか?

―はじめの戦争(注:日清戦争)に関しては、「政府側」からも「反政府側」からも、大きな反対はなかったんだ。

議論の中身にはもちろん幅があるけど、日本の独立を守るために「必要なこと」という共通認識があったのだ。

しかし、戦争で獲得した領土の一部(注:遼東半島)が、ロシア、ドイツ、フランスによって中国に返還させられてしまうと、「次の敵はロシアとなるんじゃないか」との観測も高まっていく。

日本に負けた中国と、支配を広げようとするロシアはどんな動きをとっていったんでしたっけ?

―日本の進出をおそれた中国はロシアと結びついた(注:露清密約)けど、ロシアは間もなく日本に返還させたエリアを事実上支配下に置いてしまった(注:中国分割)。

これがもとで中国はロシアから離れ、しだいに日本に近づくようになる。

こののち、日本への留学生も増えていくようになる(注:魯迅)。

さらに「近代化しなければやばい」との危惧から中国で改革が起きる(注:戊戌の変法)けど、内部抗争によって頓挫してしまう。その直後に「欧米諸国の追放」を目標に掲げた宗教グループの大暴動が起き、そこに乗じて欧米諸国に戦争を宣言した中国(清)を降参させるために欧米諸国や日本が中国に軍を送るという事件も起きている(注:義和団事件)。これによって皇帝の中国はトドメを刺された形となった。

同時期には朝鮮の王国でも近代化に向けた国の整備がおこなわれ(注:大韓帝国)、憲法(注:大韓国国制)もつくられた。

一方、日本政府の中には「ロシアと戦争するべきだという」意見を持つ者はほとんどなく、「朝鮮の北にある満州をロシアにあげて、朝鮮さえ確保できればよい」というプラン(注:満韓交換論)も唱えられていたほどだ。

しかし、ほどなくしてロシア皇帝(注:ニコライ2世(下図))の側近が「ロシアは朝鮮半島をとるべきだ」という論者(注:ベゾブラーゾフ)に代わると、一気に風向きが変わる。

日本の反応は?

―ロシアを敵とする世論がしだいに高まっていったよ。

これには「満州のマーケット」を独り占めにするのは「ずるい」とする、イギリスやアメリカの意見(注:門戸開放)の影響もあった。

しかも世界中で戦争をしている最中のイギリス(注:南アフリカ戦争)とアメリカ(注:フィリピン・アメリカ戦争)としては、「ロシアが満州のビジネスを独り占めにするのを食い止めるには、日本に代わりに戦争してもらうしかない」というわけだ。

日本はイギリスと軍事同盟(注:日英同盟)を結び、心強い後ろ盾を得た。

こうして日本は「セカンド・ステップ」として、ロシアとの戦争に踏み切った。

こちらにも、国際情勢が関係していたわけですね。

―そう。結局、ロシアと日本の戦争の裏にも、ドイツ・フランス 対 イギリス・アメリカという欧米諸国の対立構図があったわけだ。

ただ、戦争遂行のためには、それを支えるための増税が必要だ。すでにロシアとの戦争前には選挙に行ける人口が増やされ、戦争がはじまると増税が実行されている(注:非常特別税)。

当時急ピッチで力をつけていた都市部の実業家が選挙権をゲットしたこともあって、もはや「政府」対「反政府」というシンプルな政治の構図は消滅し、「田舎の地主」「都会の実業家」「官僚」「陸軍」「海軍」など、さまざまな層のバランスをとる必要がでてくるようになっていた。

「あんなに増税や犠牲に耐えたのに、賠償金ひとつ取れなかったのかよ」と、東京都心では暴動にまで発展している(注:日比谷焼打事件)。人々のパワーを完全にスルーした政治は、もはやできなくなりつつあったわけだ。

なお、不満はアメリカにも向けられた。

アメリカは日本とロシアの間を取り持ってくれたんじゃないんですか?

―アメリカ政府の思惑は、満州のビジネスの確保だ(注:ハリマン、ノックス)。

そんな中、中国ではいよいよ皇帝を倒す運動が本格化。

日本人(注:梅屋庄吉)からの支援も受けた中国人(注:孫文)が「皇帝のいない国(=共和国)」(注:中華民国)を、中国の歴史上はじめて宣言した。

しかし、長江まわりを支配していたイギリスは皇帝につかえていた有力軍人(注:袁世凱)に期待し、結局この人物が中国の皇帝を倒し、「皇帝の中国」(注:清)は滅亡。

この軍人は、「皇帝のいない国」を建てようとする指導者(注:孫文)や、そのグループの一員で早稲田大学への留学経験を持つ指導者(注:宋教仁)を次々に弾圧。アメリカ人の政治家(注:グッドナウ)による「中国から「強い皇帝」が消えたら、収拾がつかなくなる」とのアドバイスを聞き入れ、権力をどんどん強めていった。

それじゃあ後戻りですね…。

―当時、ヨーロッパ諸国では「地中海の周り」をめぐって緊張が高まっていた。

たとえば、アフリカのモロッコを植民地にしようとしたドイツを、イギリスとフランスが共同でブロック(注:第二次モロッコ事件)。

同じくアフリカのリビアは、対岸のイタリアが植民地化。

さらに、バルカン半島では「オスマン帝国」から独立しようと、小さな国(ギリシア、ブルガリア、セルビア、モンテネグロ)が集まってロシアを頼って戦争が起こされた(注:第一次バルカン戦争)。

オスマン帝国 対 小国の対立の裏には、「オーストリア」 対「ロシア」という対立があった。

その対立がエスカレートした結果、数年後には「オーストリア」 対 「ロシアを頼ったセルビア」の戦争に発展し、直後にはヨーロッパ諸国が連鎖的に両者の味方につく形で一気に「大戦争」に発展してしまったわけだ。

第一次世界大戦ですね!

―そうそう。

ざっくり言えば、

イギリス、フランス、ロシア 対 オーストリア、ドイツ、イタリア

という対立軸になるわけなんだけど、イギリスと同盟(注:日英同盟)をむすんでいた日本がここに参戦し、戦争の途中からはアメリカがイギリス側で参戦することになるよ。

なるほど、ここに日本との接点が生まれるわけですか。

―当時のヨーロッパ諸国には「人類の歴史の主人公はヨーロッパだ」「人類の歴史は必ずよい方向にむかっている」との確信がただよっていた。街には買い物文化(注:消費文化)があふれ、享楽的なムードが支配していた(注:ベル・エポック)。

「あたらしいアート」を求め、この時期のパリにアトリエをかまえた日本人画家もいた(注:レオナール・フジタ)。日本でも、従来の「アカデミックなアート」「国主導のアート」(注:(注:東京美術学校、文展→帝展、日本美術院、院展)のあり方を壊そうとする運動が起きるようになっている(注:高村光太郎・岸田劉生(きしだりゅうせい)のフュウザン会)。

日本の文学者たちもフランスの彫刻家の「新しい作風」(注:ロダン)に注目し、同人誌に特集号を組んで浮世絵を送り、代わりに彫刻作品を受け取っている(注:『白樺』第1巻8号のロダン特集号)。その後、日本の女流詩人(注:与謝野晶子)は夫の住むパリを訪問し、直接ロダンに会っている。

見たままありのままに描くのではなく、「内面がにじみ出る」ように描く(「麗子微笑」(東京国立博物館ウェブサイトより))

ヨーロッパの文化の刺激を受けつつ、「日本的なもの」を生み出そうとしていったわけですね。

―そう。

ビジネスなどで都市部に住む人(注:サラリーマン・職業婦人)が増え、しだいに「たくさんの人々」が同時に同じような情報を受け取り、同じような考えに染まりやすい社会(注:大衆社会)もできつつあった。商品の広告デザインも登場し、人々は発行部数の多い雑誌を「なにかおもしろいことはないか」と食い入るように読んだ(注:『改造』『解放』『婦人公論』『主婦の友』『赤い鳥』)。それはちょうど、同時期の欧米でみられた現象でもある。

そうなると、政府に批判的な声もあがっていくんじゃないですか?

―そうだね。

利益を追求しすぎるあまり、人の権利を粗末に扱うビジネスの仕組みを批判するヨーロッパの思想(注:社会主義)も広まり、労働組合を作り「はたらく人」の立場を改善させようとするグループ(注:鈴木文治(すずきぶんじ)による友愛会。戦争の後には、労働者の選挙権や労働組合の公認を求める大日本労働総同盟友愛会に発展)も結成された。この時期の初めの日本には、工場ではたらく人をしっかり保護する法律がまだなかったからだ(注:工場法)。また、女性の権利をアップさせようとする運動も起きている(注:青鞜社(せいとうしゃ))。

ところで日本は「世界大戦」にはどんなふうにかかわったんですか?

―参戦に至るまでには、紆余曲折がある。

時計の針を少し前にもどそう。

ロシアとの戦争(注:日露戦争)が終わった後、自信をつよめた日本政府や軍は「ヨーロッパ諸国に対抗するためには、もっとしっかりとした軍備が必要だ」として、軍備のパワーアップを要求。

だけど、それには財源が必要。

政権は難しいかじ取りを迫られ続けていたんだ。

例えば、「中国での革命」(注:辛亥革命)が起きると陸軍が「軍の拠点」(注:師団)の増設を首相(注:第2次西園寺公望(政党のトップ)内閣)に迫るも通らず、陸軍大臣が辞表を提出。後任は現役の軍の武官でなくてはいけないけど、代わりの人が見つからず、内閣は総辞職するハメに。

代わって、天皇の権威を頼り、天皇の相談役(注:元老)でもあった大物(注:桂太郎)が内閣をつくると、「いつまで「元・薩摩、元・長州中心の政治」をやっているんだ!」「天皇家と政治は別物だ!」という批判がたかまり、人々が国会を取り囲む事態に(注:第1次護憲運動)。

それに屈した首相(注:第3次桂太郎内閣)は総辞職することとなった。

人々の力が政治を動かしたわけですね。

―そう。これは大きな大きな転換点といえるね。

あたらしく政党中心の内閣ができたのだけど、結局トップは元・薩摩藩派の海軍大将(注:山本権兵衛)。彼は、「政党」が政治に進出する上で障害となっていた制度(注:軍部大臣現役武官制、文官任用令)を改正して官僚や軍の力を弱めようとしたけれど、海軍のからむスキャンダル(注:ジーメンス事件)が起きて、また総辞職を迫られることに。

一方、「政党」の力を弱めたい前首相は、「政党」勢力を切り崩すために新党(注:立憲同志会)を結成させている。

そんな状況のなか勃発したのが、「世界大戦」だったわけだ。

日本の行動は?

―イギリスとの同盟(注:日英同盟)がむすばれていたわけだけど、べつに「イギリスが他国と戦争になったら、イギリスを助けに自動的に参戦しなきゃいけない」という取り決めはなかったんだ。

イギリスとしても、日本がこれをチャンスにユーラシア大陸東部からドイツを追い出し支配権を広げようものなら不安である。日本が参戦するにしても、行動範囲はなるべく「限定」させたい(オーストラリアやニュージーランドが不安)。それに、経済的にも中国における貿易の取り分を日本に奪われるのも不安だ。

* * *

政府としても慎重派が多かった。

しかし、当時の内閣(注:第2次大隈重信内閣)の外務大臣(注:加藤高明)は参戦に積極的。

「イギリスとの同盟に対して誠意(注:情誼)を示し、ドイツの根拠地を東洋から一層し国際的な地位をいっそう高めよう(注:櫻井良樹『加藤高明』講談社、2013)」と参戦を積極的に推し進めた。

日本の参戦は、イギリスやアメリカの出方に気をつかいつつも、首相(注:大隈重信)主導でおこなわれていったのだ。

日本はどこを攻めたんですか?

―まず、太平洋の赤道よりも北に散らばるドイツが植民地としていた島々(注:南洋諸島)を短期間のうちに占領した。

さらに、山東半島のドイツ軍の基地を占領し、そこから内陸に通じる鉄道(注:膠済(こうさい)鉄道)も確保。日本はすでに遼東半島を獲得していたから、このようにして北京を「挟み撃ち」することが可能となったわけだ。

しかし日本の拡大に対して、欧米諸国は「不快感」を示さなかったですか?

―各国の内部でも意見は割れていたんだけど、満州でのビジネスチャンスをねらい、フィリピンやグアムを植民地化していたアメリカとしては、日本の動きは「邪魔」にちがいなかった。

イギリスにとっても、帝国の一部であるオーストラリアやニュージーランドの近くまで日本が迫るのはちょっと避けたいところ。

そこで日本(注:第2次大隈重信内閣)は2段階で布石を打つ。

第一に、当時事実上「南北」に分裂していた中国のうち、北の政府(注:袁世凱政府)に対して、ドイツの利権だった山東半島と、南満州・中国側モンゴルの東部の利権を日本に認めるなどの項目を要求。北の政府はこの要求に屈してしまった(注:二十一カ条の要求)。

これにより、日本は遼東半島の拠点のレンタル期限を延長してもらうことにも成功したけど、のちに国際的な批判を浴びることとなる。

第二に、ロシアに近づいた。

アメリカが入り込むのを阻止して、満州とモンゴルの利権を分け合おうという秘密の条約だ(注:第四次日露協約)。

秘密に条約なんて結んでも良いんですか?

―この時期には暗黙の了解として許されていたんだ。

その後、内閣が代わって(注:寺内正毅内閣)も、中国の「北の政府」(注:袁世凱の後を継いだ段祺瑞(だんきずい)政権)をサポートし、首相の私設秘書経由でじゃぶじゃぶ資金を提供して、手なずようとする(注:西原借款)。

ちなみに、日本は地中海に船を送り、潜水艦による作戦を実施していたドイツから、仲間の船を守る任務についている。

しかし、そんな中「世界大戦」の形勢は大きく変わる。

第一に、中立を決め込んでいたアメリカが参戦を決定。

第二に、ロシアの皇帝が「労働者」を中心とする反政府グループに倒され、「支配者=お金持ちのいない国」をつくることを宣言、翌年には大戦から「離脱」してしまったのだ。

日本はどのように反応したんですか?

―アメリカがもっとも気になっていたのは「満州や太平洋への日本の拡大」だ。

日本としてもアメリカ政府に歩み寄らざるをえない形となり、「中国の領土を保全し、どの国もビジネスに参加できるようにする(注:門戸開放、機会均等)」原則を受け入れた。

しかし、内容についてはあいまいな部分も残るけど、「日本が中国に持っている利権」をアメリカに認めさせたんだ(注:石井・ランシング協定)。じゃあ、その「利権」が具体的に何を指すのかをめぐり、のちのち日本とアメリカは対立することになるけどね。

さらに日本もアメリカも、革命の起きたロシアの動きが心配でならない。

ロシアの「新しい政府」に対抗するため、日本、アメリカ、イギリス、フランスは太平洋側からロシアに出兵したよ(注:対ソ干渉戦争、シベリア出兵)。

当時、日本海側にあったロシアの軍港(注:ウラジヴォストーク)には、日本からの若い女性(注:からゆきさん)や実業家などが居住していた。

一方、戦争はどうなったんですか?

―「離脱」したロシアはドイツに広大な領地を割譲(注:ブレスト・リトフスク条約)したんだけど、それでもドイツは勢力を挽回できず、国内で反乱(注:ドイツ革命)も起きて戦争を続けることが不可能となる。

オスマン帝国、ブルガリア、オーストリアも、次々に降参し、最後はイギリス、フランス、アメリカ、日本側の勝利となったわけだ。

日本は戦勝国になったんですね。

―そういうわけだ。

日本人の死者は1000人あまりに過ぎない。

でも、主要な戦場となったヨーロッパは、空前の死者数を出す結果となっていた。

どうしてそんなにたくさんの人が亡くなってしまったんですか?

―それはこの戦争が昔の戦争とは違って、前線の兵士だけではなく、「ふつうの人たち」の「ふつうの暮らし」のすべてを巻き込む「あたらしいタイプの戦争」(注:総力戦)となっていたからだ。

戦車、飛行機、毒ガス、潜水艦といった新兵器の威力が遺憾なく発揮され、戦場となったヨーロッパ諸国に代わって、戦場にもならず資金を潤沢に提供したアメリカ合衆国の存在感が、一躍増すこととなった。

これは大変大きな衝撃だったんだよ。

どういうことですか?

―江戸幕府を倒した指導者たちが「目標」にした国ってどこだったっけ?

ドイツですか?

―そう。さまざまな国の要素を盛り込んだわけだけど、国のトップにいた有力者は特にドイツを「見本」として受け入れていたわけだよね(注:シュタインもうで)。

でも、そのドイツが負けちゃったわけでしょ。じゃあどうすればいいの。

負けたドイツではなく、勝ったほうの国に学ばなければということになりそうです。

―そう。「危機感」を持つわけだよね。

だって、約1000万人もの人が亡くなる戦争が「また起きたら」どうするの、って。

今回は日本の死者は1000人あまりだったわけだけど。

次はどうするんだ、っていう危機感だ。

また、大戦の途中、「植民地を持つこと」が「良くないこと」という新しい価値観が、アメリカの大統領(注:ウィルソン)によって提唱され、その影響を受けた日本の植民地や、日本がドイツ支配地域を占領したことについて、朝鮮で大きな抗議運動が起きた(注:朝鮮の三・一運動)。

戦勝国になった日本にとって、植民地でそんな抗議運動が起きたら「痛手」だったんじゃないですか?

―そうだね。

日本政府は、「戦勝国グループ」(注:国際連盟)の一員となるにあたって、「人種差別を禁止する条項」を国際連盟の規約に入れる提案をしていた。その背景にはアメリカで日本人の移民が差別を受けていた問題がある。しかし、おなじく戦勝国であるイギリスでは、例えばオーストラリアで公然と「白人」が「有色人種」よりも「えらい」という政策(注:白豪主義)がとられており、日本の提案には受け入れがたいものがあった。アメリカにも黒人差別の問題があったしね。

そんな中、朝鮮で起きた植民地支配に反対する抗議運動が起きたことは、日本の立場を「不利」にさせてしまう。

朝鮮の抗議運動は武力で鎮圧されたが、日本が占領したドイツの利権を「どうするか」が、大きな問題として注目されることとなる。

日本は山東半島を失うことになってしまうんですか?

―中国の代表(注:顧維鈞(こいきん))はアメリカ(注:ウィルソン大統領)を後ろ盾につけながら、日本の勢力を中国から排除できないか模索した。

しかし、イギリスとフランスは日本の意見を支持し、一方アメリカの世論は日本の意見に反対したため、「板挟み」にあったアメリカの大統領はどうしようもなくなってしまう。

結局、ドイツの利権を日本のものにしてしまう条項の入った条約なんて結べないということで、アメリカの議会の承認が得られず、アメリカの大統領はさんざん話し合った条約を結べなかったばかりか、自分が提案した「戦勝国グループ」(注:国際連盟)にも加入することができずに終わってしまったよ。

アメリカでは、日本に対する警戒感が強かったんですね。

―大戦中から造船や海運(注:船成金)、製鉄(注:安産製鉄所)、化学、電力(注:水力発電による猪苗代~東京の送電)の分野を中心に続いていた急速な工業化と貿易黒字による景気ブーム(注:大戦景気)が起きていた。

一方、大戦が長引いたことで米の価格が急上昇して、米をめぐって全国で未曾有の暴動が起き、軍隊が出動し内閣(注:寺内正毅内閣)が倒れるまでの騒ぎとなったんだ(注:米騒動)。

日本がモデルにしていた専制的なドイツが敗れたこともあって、「これからの時代」はもはや、官僚や軍人によって国民を納得させることが難しいと判断した政府のドンたち(注:元老)は、最大の政党のトップ(注:原敬(はらたかし))に内閣をつくらせた(注:原敬内閣)。大戦が終結したのは、彼が首相に就いていたときのことだ。

大戦が終わっても、日本企業が「余ったお金」を中国への投資に回し、中国で現地生産する紡績工場の建設がブームとなった(注:在華紡)。

新しい首相(注:原敬(下図))はどんな政策をとったんですか?

―「新しい時代」に合わせて、教育、交通、産業、国防などに積極的にお金を回す政策をおこなっていった(注:積極政策)。

その後押しを得るために、選挙権もさらに拡大(注:直接国税10円以上→3円以上)。

政党に有利となるように選挙区も変えている(注:小選挙区制の導入)。

新しい国際関係がつくられようとしていた中で、国内外で「とるべき道」は何か、日本は大きな選択を迫られようとしていたんだ。

次回は、戦争が終わって「戦勝国グループ」(注:国際連盟)への加入が認められた日本の歩みについて見ていくことにしましょう。

今回の3冊セレクト

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊