アップデート:プラスチックごみ管理

1.はじめに

今年もついに12月に突入。ついこの前までは猛暑の夏だった気がしますが、あっという間に師走を迎える時まで来てしまいました。前の記事でも書きましたが、この時期は今年も変わらず会議シーズン、でもオンラインです。毎週どこかの国際会議でお話しさせていいただいております。ちなみに今週は4本。

今回の記事は、12月2日に開催された北西太平洋行動計画(Northwest Pacific Action Plan, NOWPAP)と日中韓三カ国環境大臣会合(The Tripartite Environment Ministers Meeting, TEMM)が開催する海洋ごみ管理に関するワークショップに向けた、僕の準備ノートです。NOWPAPは僕が働いているUNEPの別部署で北西太平洋地域における海洋及び沿岸の環境保全・管理・開発を実施しており、事務所は富山とプサンにあります。なので、大阪にある僕の事務所のUNEP IETCとは兄弟みたいな関係です。TEMMは文字通り、日中韓の環境関連の枠組みで、同じ地域の国が協力して豊かな環境を守っていく重要な取組みです。僕は前職時代もこのTEMMにも関係していて何回か廃棄物部会会議に出席したことがあります。今まで数多くの国際会議に出ましたが、10年ほど前に韓国のプサンで開催したTEMMの廃棄物部会会議は思い出深いです。そこで共にした同僚と今でも仕事しています。

ワークショップでの僕の役割は、UNEPの廃棄物担当としてのプラスチックごみの最新情報の共有と現在の展開、そしてコロナ禍におけるプラスチックごみの管理の在り方に関して情報提供をすることです。

ちなみに、以下の記事は昨日投稿した「3R Plusで循環経済を作ります」と一部内容が重なります。連日、似たようなテーマの国際会議でのプレゼン・発言になりますのでご容赦ください。

2.アップデート:プラスチックごみ管理

日本ではレジ袋が有料化になり半年弱になります。マイバック率が高くなり、お買い物はマイバックとともにという新たな習慣が定着してきたと思います。でも、皆さんはちゃんとレジ袋を有料化した本当の意味を理解しているのでしょうか?ニュースを見ると、レジ袋をやめることはプラスチックごみ削減やそれが河川流域に流出し、マイクロプラスチックなどの海洋汚染を引き起こすことを防げます、と正しい情報を知ることができます。でも、この情報はレジ袋をやめる本当の理由を伝えるには不十分です。

本当の理由とは?それは自分のライフスタイルを見直すということです。なぜ?今のライフスタイルはサステナブルではないからです。分母を地球丸ごと一個で考えた場合、現代人の私たちは年間地球1.7個分の資源を使っています。つまり、地球の資源を今も搾取し続けています。でもそれを知っていたとしても、今私たちが手にしている生活をすべてやめることはもちろんできません。では、どうするか?少なくともできる範囲からこの社会をサステナブルにしていく努力を始めなければなりません。

その一歩を踏み出すためが、レジ袋有料化なのです。たった一回しか使わない常識を非常識に変える、そのことで今まで常識だった消費社会を見つめなおす、今まで常識だったライフスタイルを見つめなおす、常識だったことが、実は地球環境にとっては明らかに非常識だったことを認識する、これが本当の理由です。自分のライフスタイルをRethinkする、自分の生活習慣をRedesignする必要があります。

2.その根拠をデータでみると?

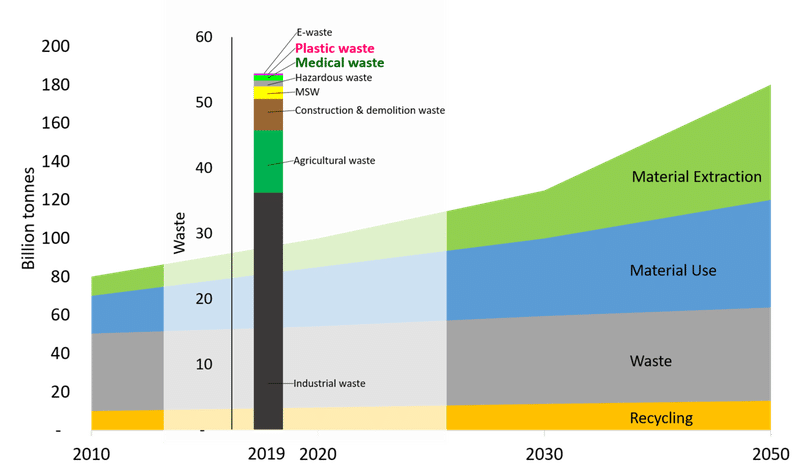

データを見るとその理由は一目瞭然です。上の図のデータは2010年から2050年までの資源採掘量、資源使用量、廃棄物排出量、リサイクル量の世界データです。昨年のデータを見ると、私たちは1年間で約800億トンもの天然資源を採掘し、約700億トンの資源を使用し、約500億トンもの廃棄物を出しましたが、リサイクル量は100億トンにとどまっています。天然資源採掘量からするとリサイクル率はわずか12.6%。サステナブルな人間社会には、まだほど遠い数値です。

2050年までの数値を見てもリサイクル率はあまり変わりません。廃棄物管理やリサイクル技術の高度化はもちろん進みますが、人口増加、そして経済発展に伴い、一人当たりの資源使用量と廃棄物排出量も増えてしまうため、このままだと2050年になってもリサイクル率としてはあまり変わりません。

先ほど議論したように、2020年の時点で私たちは地球1.7個分の天然資源を使っています。このまま進むと、2050年には地球3個分の資源を採掘することになります。地球温暖化もしかり、天然資源採掘もしかり、我々は地球を破滅の方向に進めているのは間違いありません。だからこそ、ライフスタイルを見直して、今の社会をRethink・Redesignが必要なことは明らかです。

では2019年の廃棄物データを見てみましょう。2019年中に世界中で発生した全廃棄物量は約530億トン、そのうち、産業廃棄物が約354億トン(67%)、一般廃棄物が約21億トン(4%)、有害廃棄物が約8.9億トン(2%)、医療廃棄物が約7.7億トン(1%)、そしてプラスチックごみはわずか0.4%。レジ袋だけ見ると、レジ袋廃棄物は約3300万トン、わずか0.069%です。

でも間違わないでください。レジ袋は微々たる量だから無視してよい、ということを言っているのではありません。個人的に最近思うのは、プラスチック汚染に注目が行き過ぎていて、視野が狭くなりすぎていることです。木を見て森を見ずと言いますが、プラスチックを見すぎて全廃棄物の現状を見ず、とならないようにしないといけません。レジ袋ごみの0.069%は我々の努力の一歩目である、ということを認識することです。まだ私たちはまだ99%もやらなければならないことが残っています。レジ袋対策は我々の大きな目標の一歩目である。その大きな目標とは、人間社会をサステナブルにすること、少なくとも廃棄物分野から地球環境汚染を防ぐため、です。そのキーワードは何でしょうか?循環経済、つまり直線から循環へです。

3.ではどうするべきか?

循環経済、は既に20年以上前から議論が始まり、日本や欧州では経済の中心となるべく動きが出てきています。大量生産・大量消費、そして大量廃棄という直線型社会を生み出した資本主義を転換させるべく、物の上流と下流をシームレスにつなぎ合わせ、それを実現するために法制度や税収、製造業者からリサイクル業者、そして物のユーザーである私たちを統合的に巻き込んだアプローチが実施されています。

循環経済やそれに関する脱炭素化社会や分散型社会への移行に関しては、もはや世界のデファクトスタンダードとなった2050年に向けて様々な動きが加速していています。この動きの中で廃棄物と循環経済に関して注目してみたいと思います。

先ほどのグラフでリサイクル率は12.6%と議論しましたが、この低さの一つに理由としてはリサイクルに伴うコストパフォーマンスが現在の資本主義に合わないことが挙げられます。この分野で働いているとよく耳にする質問は、「そのリサイクルはコスト的に見合うのですか?」。例えば、数週間ほど前の外野の夜明けで放映していた「ユニクロ”世界初へ”の挑戦」でも、リサイクルダウンの製造発表記者会見でも同じ質問がありました。メーカーとしてファーストリテイリング社の努力はすごいです、ここまで価格を下げてお客様が「商品価格」ではなく「その商品にまつわるストーリー」で商品を買うことができます。でも、たしかにコストを抑えることも重要ですが、リサイクルコストというのは単純にリシア来る商品の製造コストを意味するのではなく、循環経済や廃棄物による環境汚染コストを防ぐためという意味も含まれていることを再認識しなければなりません。

廃棄物のオープンダンプや野焼きなどから生じている環境汚染コストは年間200億ドル。つまり、大量生産・大量消費・大量廃棄時代から少しずつシフトしてきているとは言え、その影響がこの年間200億ドルの廃棄物からの環境汚染ということになります。この200億ドルをどう読むか?僕が毎回使っている例、水俣病の例を改めて言いますと、当時、あの企業が1億円かけて排水処理施設を建設し水銀含有排水を適正に処理していたら、賠償金や水俣案浚渫工事等で4000億円負担する必要はありませんでした。

リサイクルコストは高くて当たり前、だってそこには環境汚染を防止する、限られた天然資源を採掘しないコスト、などの地球を守るためのコストが入っているからです。海洋ごみ問題に関しても、私たちはこれと同じ現状に直面していると思います。プラスチックごみの処分場を建設するにはコストがかかる、リサイクルよりもバージン素材でプラスチック製品を作った方が安い、だからプラスチックごみを不法投棄する、処分場に野ざらしさせる、という理由をよく聞きます。でも、これらはもはや言い訳にしかすぎず、この構造を変えない限り海洋ごみ問題もなくなることはないでしょう。

4.新たな挑戦:プラスチックごみとコロナ禍における廃棄物管理

今まさしく私たちが直面しているのがコロナ禍におけるごみ問題です。新型コロナウイルスが世界的大流行となってもうすぐ1年。ワクチンの開発が進んでいるとは言え、この戦いがいつ終わるか誰もわかりません。この1年で世界の様相はすべて変わりました。今までの常識が非常識に、今まで想像していなかったことが新たな常識となっています。

廃棄物管理に関しても、大混乱を迎えた年でした。医療系廃棄物対策は取られている国が多かったのですが、新型コロナウイルスの急速な世界的大流行に対応した廃棄物管理対策は誰も準備していなかった、のが現状です。この数か月間は、緊急事態と措置として、今現状として使うことのできるありとあらゆる廃棄物関連施設や手法をフル活動して対策が取られています。しかし、新型コロナウイルスの終息が見えない中、長期的な対策計画とポストコロナ禍における廃棄物管理の在り方をRethink・Redesignしなければなりません。

この影響はプラスチックごみの管理の在り方にも直撃しています。ちょうど1年前、まだ新型コロナウイルスが世界の片隅の小さなニュースだったころ、少なくとも環境分野では、プラスチック削減に向けて世界が大きく動き出した頃でした。私も一つ覚えています。何かのキャンペーンで、プラスチックフリーのクリスマスにしましょう、というのを。

今の課題はコロナ禍においては衛生的な観点から、マスクやフェースマスクのような個人保護防具が必要なこと、使い捨てプラスチック製品や包装が必要になってきたことがです。感染防止対策のためにプラスチックボードなどの新たなプラスチック製品も必要になってきました。現時点で新型コロナウイルスの影響で廃棄物がどれだけ増えたのかデータはありませんが、明らかに一般ごみ、プラスチックごみ、医療系廃棄物は増えていると思われます。

日本や欧米などの高所得国はまだ良いのですが、そもそも廃棄物管理体制が十分に整っていない国においては、さらに深刻な問題を抱えています。今のところ、新型コロナウイルス感染は、不思議と?、高所得国を中心として拡大の一方と個人的には感じていますが、感染者数が少ない国でも安心することはできません。でも、高所得国以外の国では、多くの廃棄物が適性の処理処分されておらず、そのまま管理されていない埋立地(例えばオープンダンプ)に処分されています。その時に重要な役割をしているのが、世界に少なくとも1000万人はいると言われているインフォーマルセクターの人。その人たちが暮らす日常生活は非常に過酷・悲惨なものであり、新型コロナウイルス等の感染症に罹患する可能性が非常に高い状態です。医学的な根拠はありませんが、廃棄物管理の末端でプラスチックごみを資源として集めている人たちにも、手を差し伸べるというのもプラスチックごみ管理の一環です。

5.新たな挑戦に向かうためには?

今日は海洋ごみ問題について、僕の専門分野である”陸の”廃棄物問題をベースに色々と考えてみました。この分野では少なくとも20年前から議論されておりますが、私たちの社会を直線から循環にしなければならないことは明確です。新型コロナウイルスの世界的大流行という世界が激変するこのタイミングで、ポストコロナ後には必ず循環経済が中心となる社会へシフトしなければなりません。

私たちがするべきこと:①私たちのライフスタイルをRethinkする、②私たちの社会構造をRedesignする、③私たちの社会をよりResilienceにする。そして着実に循環経済を作り上げる。2030年のSDGsは通過点でしょう。2050年、脱炭素化社会を迎えた時が本当のゴールかもしれません。この流れの中で、最終的にはプラスチックも直線から循環に成し遂げなければなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?