2017年ベストアルバム10選

2017年に好きだったアルバムを10枚、順不同で選びました。ここで選んだ10枚以外でも「2017年上半期ベストアルバム」で選んだものは全て甲乙付けがたく愛聴したし、ほかリズ・ライト「Grace」、それをプロデュースしたジョー・ヘンリー「Thrum」なんかも凄く良かった。あと最高の音楽体験は4月に京都メトロで観たサンダーキャットのライブでした。

○Out of Silence/Neil Finn

前作「Dizzy Heights」から約3年ぶりのニュー・アルバム。その前作のプロデューサーが、どういった経緯なのかデイヴ・フリッドマンが担当しており、どうにもこの食い合わせが悪いというか、明らかなオーバー・プロデュースで落胆したものだが、その反省を活かしてか、今回はオークランドにあるニール所有のスタジオにおいてライブ形式でレコーディングされている(もちろん音源化するにあたり、その後、ミックスとマスタリングはされている)。

どの曲もアレンジはピアノとストリングスを中心に、あくまでメロディーの美しさを際立たせるような仕上がり。 特に組曲風になっている⑨「Terrorise Me」、⑩「I Know Different」は、本作のハイライトというより、ポップ・ミュージックにおける一つの頂点とも言える美しさで、大げさではなく、今やそのソング・ライティング能力は、ブライアン・ウィルソンやポール・マッカートニーのレベルにまで達していると思う。歌の上手さにも改めて感動。

○Binary/Ani Difranco

1990年のデビューから本作で、スタジオ・アルバムとしては19枚目になるので、平均すれば、ほぼ毎年一枚はアルバムを出しているという多作さ。それを鑑みれば、前作「Allergic to Water」から約3年ぶりというのはまさに待望(ただし、その間にもオフィシャル・ブートレッグという形式でライブ・アルバムは数枚出していたようだ)のアルバム。

近年、アーニーは、ニューオーリンズに在住し、ライブでは、ネヴィル・ブラザーズとも共演しているらしいが、もともとギター1本で強烈なファンクのフィーリングを出すことができる人なんで、それも必然的。本作でもネヴィルズのうち、アイヴィンがクラヴィネットやオルガンで全面的に参加しており、彼女流のファンクは更に磨きがかかり、最高にかっこいい。①でメイシオ・パーカー、③でジャスティン・ヴァーノンも参加。チャド・ブレイクによる立体的なミックスも素晴らしい。

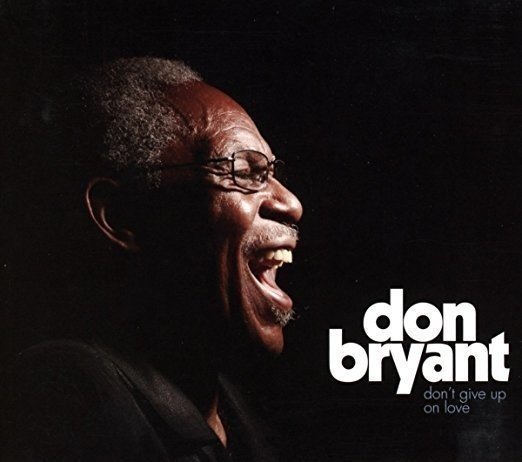

○Don't Give up on Love/Don Bryant

なんと1969年に出されたデビュー・アルバム「プレシャス・ソウル」以来、48年ぶりのセカンド・アルバム。

70年代は、ドンの妻であり、ハイ・レーベルの看板でもあったアン・ピープルズ、或いは、アル・グリーン、オーティス・クレイ、O・V・ライト等の名曲も手掛け、裏方としては活躍していたものの、79年にハイ・レーベルが解散してからは音楽業界から姿を消していたらしい。

そして、本作である。1曲目、O・V・ライトで有名な「A Nickel and Nail」からして相当に素晴らしい。これが本当に48年ぶりのアルバムとは俄かに信じがたいほど声は衰えておらず、ソウルフルそのもの。チャールズ・ホッジス、ハワード・グライムスらによるバッキングも完璧で、これぞハイ・サウンドと快哉を叫びたくなる。今の時代にここまでディープなサザンソウルを聴かせてくれたプロデューサーのスコット・ボマーとブルース・ワトソンにも感謝。

○All I Ever See In You Is/Jillette Johnson

ここ数年、アメリカン・ロックの良いアルバムを数多くプロデュースしているデイヴ・コブの最新の仕事ということで知った、ニュー・ヨーク出身、1989年生まれのシンガーソングライター。これはナッシュビルのRCAスタジオでレコーディングされたセカンド・アルバム。

初めて聴いた時点で、既に名盤の風格すら感じさせられる出来の良さに感服。全11曲、どれもポップなポテンシャルに溢れ、抜群のソング・ライティングのセンスを感じさせられるし、(最上級の褒め言葉として)ローラ・ニーロを彷彿とさせる才能も感じる。新しくも古くもない、良い曲と良い歌と良い演奏が詰まってる。

今年ベスト級に美しいジャケットは、アナ・ウェバーという多くのミュージシャンを撮っている写真家によるもの。http://www.annawebber.com/

○From A Room/Chris Stapleton

ナッシュビル出身、1978年生まれのシンガーソングライター。2001年頃から活動していたようだが、デビューは2015年の「Traveller」から。これがアメリカで大ヒットし、グラミーのベスト・カントリー・アルバム賞ほか、数多くの賞を獲得した。

そんな勢いの中で出されたセカンド・アルバム「From A Room」は2枚組全18曲という大作。カントリー・ロックをベースに、往々にして優れた2枚組アルバムがそうであるように、フォーク、ブルーズ、R&B等も取り込んだ多様な音楽性と、汲めど尽きぬ程の創作意欲に溢れてる。そして何より、時に感情を爆発させるようなクリスのボーカルが感動的。

プロデューサーはまたまたデイヴ・コブで、こちらもナッシュビルのRCAスタジオでレコーディングされている。

○Southern Blood/Gregg Allman

今年5月、69歳で亡くなってしまったグレッグの遺作となった本作、レコーディングされたのは昨年の3月であるが、ここ10年程は闘病中であったことから、最後のアルバムになるかもしれないという想いで臨んだのではなかろうか。

T・ボーン・バーネットをプロデューサーに迎え、アメリカン・ゴシックな雰囲気漂ってた前作「Low Country Blues」とは趣を変え、プロデューサーには、ドン・ウォズ、ミックスにボブ・クリアマウンテン、録音がフェイム・スタジオと鉄壁の布陣で、余計な手は入れず、歌と演奏の魅力をそのまま伝えるようなプロダクションとなっている。

果して、本作、グレッグのヴォーカルからは、病の兆候等は全く感じられないほど力強く、アメリカ音楽の豊潤さを痛感させられる感動的な仕上がり。1曲目を除き、ティム・バックリー、ディラン、リトル・フィートらのカバーで占められており、その選曲センスも絶妙な中、アルバムのラストを飾る、ジャクソン・ブラウン自身と共演した「Song for Adam」は、ドン・ウォズが語った「3番目の主題部の歌詞の最後のところでグレッグは感情が高ぶって口ごもり、続く歌詞を歌えなくなった。その後、グレッグは録り直す機会もなく、歌えなかった一節は空白の状態のまま作品化した」というエピソードも感慨深く、ちょっと冷静には聴けない。

○Cuidado Madame/Arto Lindsay

2004年の「Salt」以来、久々のソロ・アルバム。もともと本作のコンセプトは、アートの大きなルーツであるブラジル、そこでの「カンドンブレ」と「ゴスペル」という、アフリカから連れてこられた人々の信仰から派生した音楽同士のハイブリッドを目指していたらしい。もっとも予算の関係等もあって、当初の計画どおりにはいかなかったらしいが、そういう紆余曲折と試行錯誤の結果、このユニークでポップで実験的でかっこいい音楽が生まれたのだから面白い。

今回、とても重要な役割を担ってるバイーアのパーカッションと、還暦超えてなお妖艶さ漂うアートのヴォーカルとの相性は、これまでずっと追求してきたアート流ブラジル音楽、ここに極まれりという印象。

バンドのメンバーは、お馴染みのメルヴィン・ギブス(b)のほか、主にニュー・ヨークのジャズ界で活躍しているポール・ウィルソン(keys)、カッサ・オーヴァーオール(dr)、パトリック・ヒギンズ(g)、マイク・キング(org)という布陣で、アンサンブルも素晴らしく、勿論、アートのノイズ・ギターもたっぷり聴ける。

アートのソロ・アルバムとしては、その歌心と実験性のバランス的にも「Mundo Civilizado」が最高傑作であると思っていたけど、本作は、それに勝るとも劣らない。こういう音楽にこそオルタナティブという形容を使いたい。

○Joan Shelley/Joan Shelley

ケンタッキー州ルイビル出身のシンガーソングライターの4thアルバム(自主制作盤の「By Dawnlight」、ダニエル・マーティン・ムーアとの共演盤「Farthest Field」も含めれば6th)。

プロデューサーはジェフ・トゥイーディー、エンジニアはトム・シック、録音はシカゴのThe Loft。ジェフはギター、ベースでも参加。また、ドラムはジェフの息子であるスペンサー・トゥイーディーという布陣。

どの曲もアコースティック・ギターを中心とするシンプル極まりないアレンジで、残響音も控え目。とにかく楽器が良い音で鳴ってるプロダクション。そのおかげで、ジョアンのソング・ライターとしての希有な才能がこれまで以上に際立つ文句なしの仕上がり。

初期ジョニ・ミッチェルを彷彿とさせるジョアンのボーカルは、愁いを帯びながら温かみを感じさせ、しんと静まり返った夜に聴くのにピッタリな音楽だ。

美しいジャケットは、エブル・イルディズによる撮影。彼女も多くのミュージシャンを撮っているようだ。http://www.ebruyildiz.net/

○Kids In The Street/Justin Townes Earle

2014年から2015年にかけて出された、ジャスティン版「ジョンの魂」とも言える「Single Mothers」と「Absent Fathers」で自らのルーツと向き合うことで色々とふっきれたのか、これまでになく自信が感じられ、メジャー感ある仕上がりの7thアルバム。

基本路線は従前どおり、カントリー、ブルーグラス、ブルース、R&Bなど様々ルーツ・ミュージックの要素を散りばめたアメリカン・ロック。レコーディングは、マイク・モギスをプロデューサーに迎え、オマハのARC Studiosで行われており、また、マイクとその人脈がサポートするバッキングはタイトでかっこいい。ジャスティンのヴォーカルにしても、憂いを帯びた部分と快活な部分がとても良いバランスになってきてると思う。特に②「Maybe A Moment」は決定的な名曲。

自分はジャンルに拘らず、良い音楽であれば何でも聴くつもりであるが、こういうアルバムを聴くとやはり自分にとって最もしっくりくるのは、アメリカン・ロックだなと思い返される。

それと本作を聴いてピンときた方で、2012年の名盤「Nothing's Gonna Change the Way You Feel About Me Now」を未聴であれば、是非あわせて聴いていただきたい。

○Needle Paw/Nai Palm

ハイエイタス・カイヨーテを初めて知ったのはQ-Tip絡みで知った「NAKAMARRA」からで、そこから遡って聴いたデビュー・アルバム「Tawk Tomahawk」は、新人とは思えない程の演奏力とソング・ライティング力で、驚かされたものだった。

そんな中で2015年に出された「Choose Your Weapon」は期待以上の傑作だった。「Tawk Tomahawk」でも充分ハイブリッドな印象はあったものの、現代的なR&Bという枠内で語れなくもなかった彼らの音楽性は、いよいよ幅広くなり、ベースとなるR&Bに加え、ヒップ・ホップ、レゲエ、ジャズ、ロック、パンク、ゲーム・ミュージック等々まで飲み込むその貪欲さは圧倒的。幸運なことに、同年、Blue Note JAZZ FESTIVALで来日した彼らのライブを観ることができ、そのパフォーマンスにもやはり感動するとともに、このバンドはネイ・パームのヴォーカルとギターが牽引しているんだなと改めて思わされた。

そして、このネイのソロ・アルバムであるが、もはやこれをハイブリッドと呼んでよいのかどうかすら分からない。基本的にネイのエレキ・ギター弾き語りにコーラスをオーバーダブした、殆どデモ音源のようなシンプルなプロダクションであるが、これを聴くとあのハイエイタス・カイヨーテの幅広い音楽性ですらネイの表現したいことの一部でしかないのではないかと思える。例えば、このアルバムでも「Have You Ever Been」がカバーされてるジミヘン、或いはロバート・ジョンソン、プリンス、オーネット・コールマンと誰でもいいが、真の天才だけが奏でることのできる、その人固有のブルースとでも形容したくなるような、底知れぬポテンシャルを感じる。