クラオタ的曲解説 バルトーク《管弦楽のための協奏曲》 第6回 楽曲分析編5 -第5楽章-

《オケコン》クラオタ的曲解説も終盤に近づいて参りました!

第6回の今回は

第5楽章

の解説です。

今回の見どころ

第5楽章は”生の肯定”の楽章!

第1楽章〜4楽章までの鬱々とした雰囲気を吹き飛ばす第3主題に注目!

本日の目次はこちら(タップorクリックで飛べます)

1. 第5楽章《FINALE》(終曲)

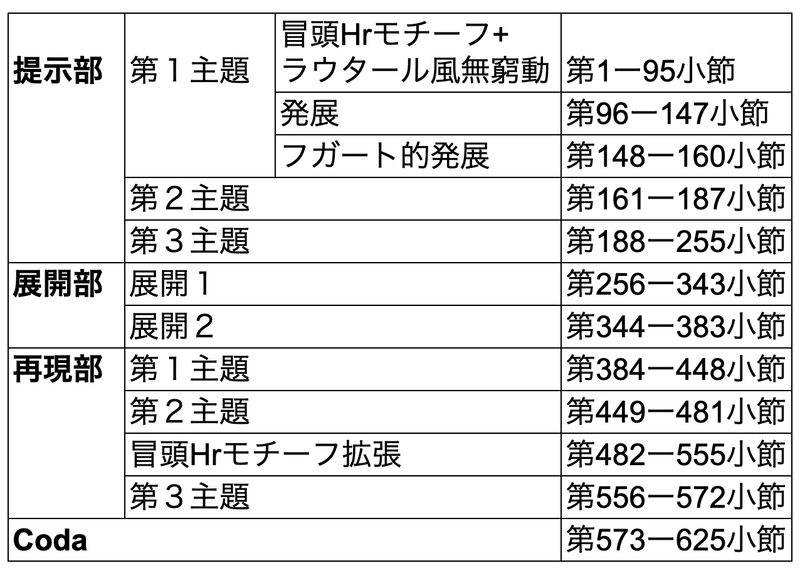

1-1. 構成

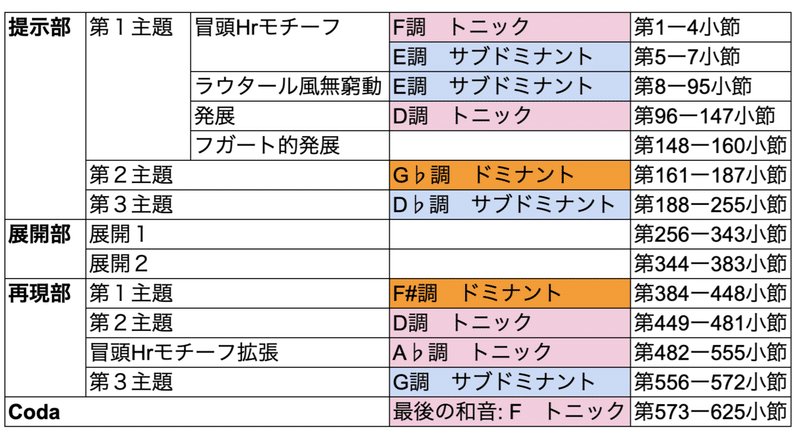

かなり変則的かつ複雑な構成ですが、作曲者のバルトークも言っているようにソナタ形式をベースとしています。提示部の第1主題の中で既に3段階ほど発展を入れていたり、主題が3つあったり、展開部の中に展開が2つあったり、などなど…通常のソナタ形式からかなり拡大&複雑化された構成となっています。

1-2. 主題・モティーフ

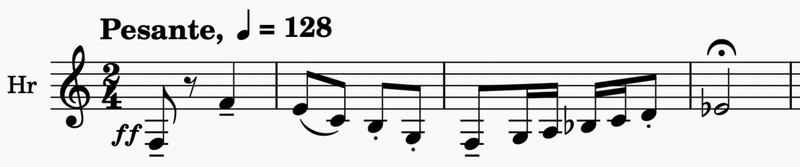

第1主題

第1主題は冒頭のホルンのモティーフ(動機)が基となり、それがどんどん発展されていくという構図になっています。

・Hrモティーフ

実音で譜例を作りました。

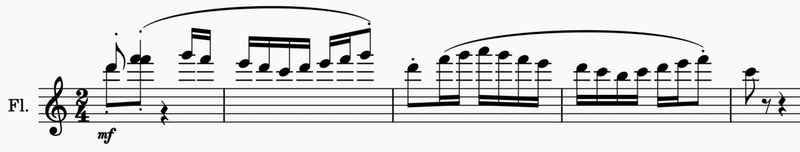

・発展

16分音符主体の動きに発展する。

・フガート的発展

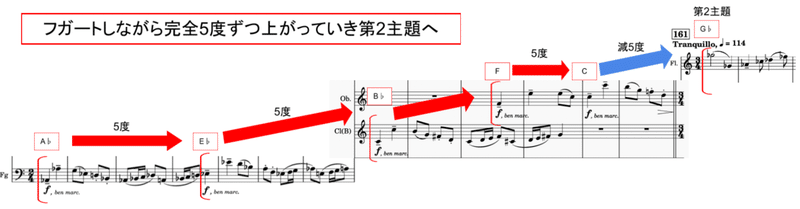

(画像はクリックorタップで拡大できます)

148小節目から第1主題のHrモティーフが木管楽器でフガート的に発展されます。ここでは音度も完全5度ずつ上昇しながら、161小節目Tranquillo(トランクィロ)からの第2主題に入る、という流れになっています。

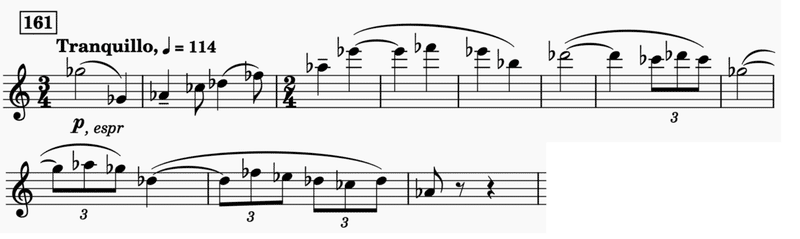

第2主題

第3主題

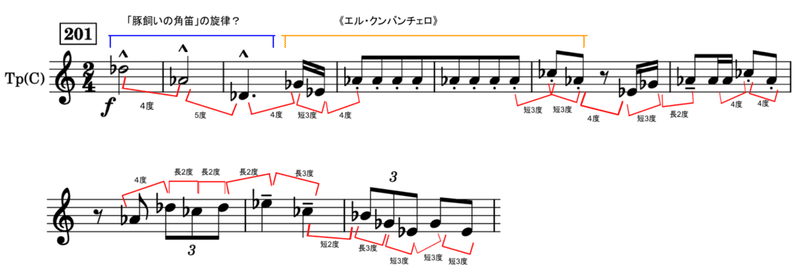

(画像はクリックorタップで拡大できます)

ファンファーレ風に聞こえますが、フレーズの音度関係を見ると意識的に3度を避け、完全4度・完全5度を中心に作られていることが分かります。この第3主題は

・バルトークがハンガリーで収集した「豚飼いの角笛」の旋律の模倣

・プエルトリコのラファエル・エルナンデス作曲の《エル・クンバンチェロ》

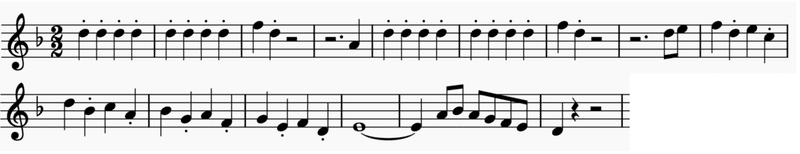

が使われているとされています。「豚飼いの角笛」の旋律は残念ながら譜面が手に入らず確証はありませんがおそらく第3主題はじめの部分の4度・5度下降の部分でしょうか。《エル・クンバンチェロ》はほぼそのままですね。原曲の譜例とベタ打ち音源を貼っておきますので比べてみて下さい。

《エル・クンバンチェロEl Cumbanchero》

1943年にプエルトリコの国民的作曲家 ラファエル・フェルナンデスによって作詞・作曲された曲。タイトルの「エル・クンバンチェロ」はスペイン語で、「口の広い盃(クンバ)を叩く男」という意味ですが、ニュアンス的には「飲んでお祭り騒ぎをする男」という感じ。日本では吹奏楽でよく演奏される曲で、高校野球で定番の応援曲となっています。

バルトークは作曲中、机にラジオを置いていたようで、ラジオを流しながら作曲していたようです。この《エル・クンバンチェロ》も作曲中に流れてきたものを使ったものと思われます。ちなみに、4楽章で引用されているショスタコーヴィチの交響曲第7番《レニングラード》は当時ラジオでよく放送されていて、辟易したバルトークは《オケコン》に引用したようです。ラジオで聴いた曲を引用するなんて、時代背景がよく現れていますね。

1-3. 調性と機能

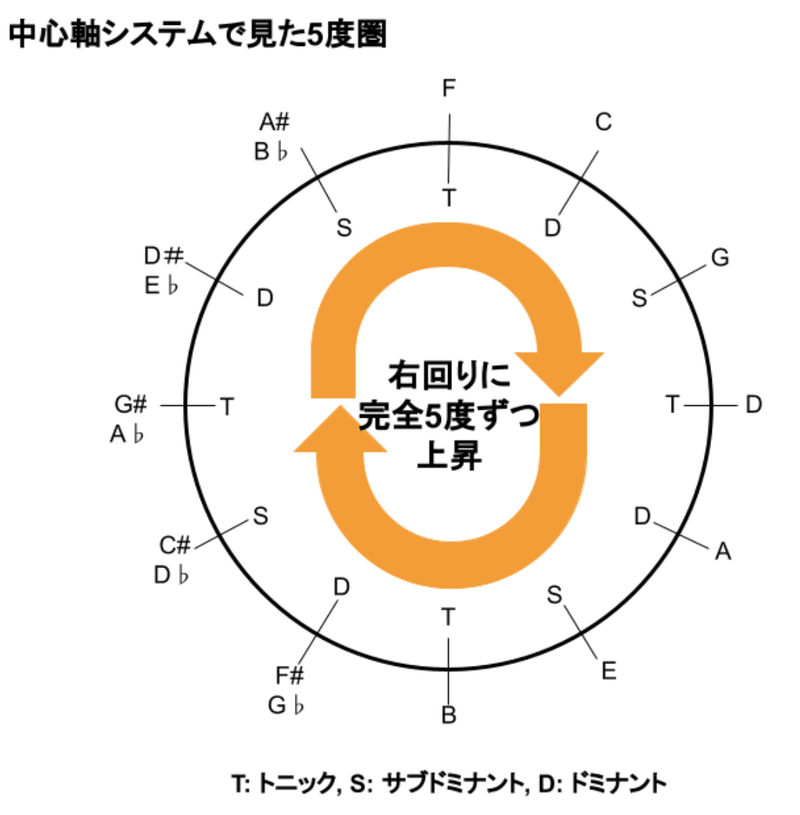

各部分の調性の機能をレンドヴァイの中心軸システムに当てはめるとこんな感じ。

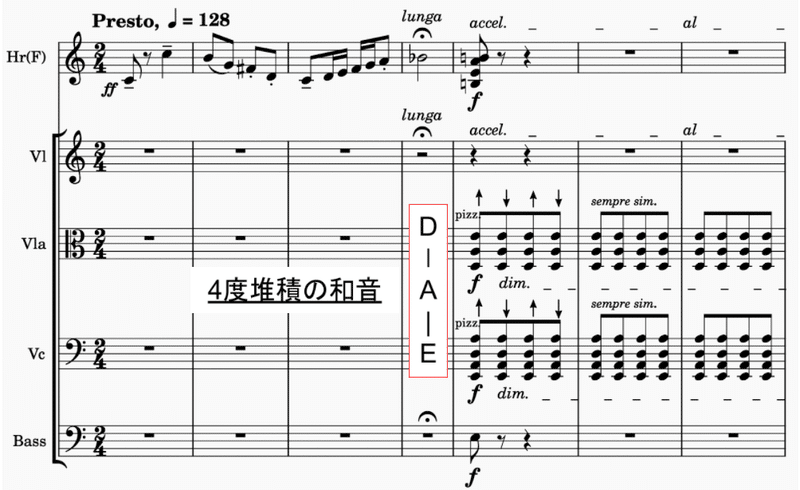

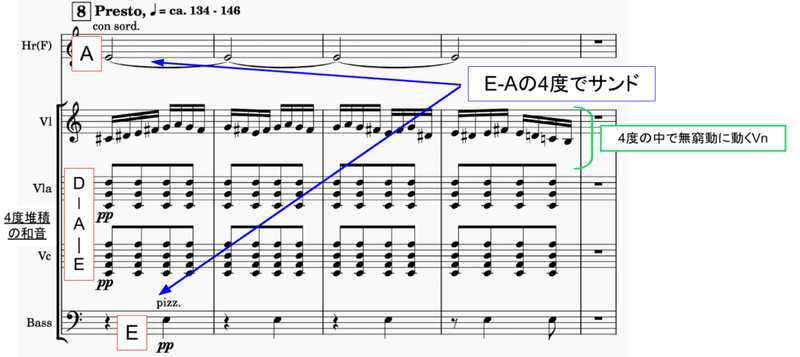

1-4. 4度堆積の和音

《オケコン》全体を通して言えることですが、5楽章は4度・5度を中心に書かれています。例えば、冒頭から4度堆積の和音が出てきています。

ホルンのモティーフが終わってVnの無窮動風の主題が出てくる前のヴィオラ以下の和音は4度堆積の和音(E-A-D)になっています。無窮動が始まってからはベースがE、ホルンがAの4度で挟まれてE-A-Dの4度堆積の和音が鳴りつつVnが無窮動で動いていく、という構図になっています。

1-5. 5楽章から見える《オケコン》のストーリー構成

ポイントは一番最後の和音がFの和音で終わっているところです。第1楽章のトニックはF調でしたね。1楽章の解説では、長短のぼかしによりF moll(F minor, ヘ短調)と明確に確定はできないと書きましたが、性格としては短調(moll)に近いです。これに対して5楽章では明らかにF調かつ、長調(Dur)の性格を持ちます。

ということは、《オケコン》全体のストーリーの流れとしては

第1楽章(短調, moll, 暗) → 第5楽章(長調, Dur, 明)

になります。

これって

ベートーヴェン的な

「暗・悲劇・死」から「明・歓喜・生」へ

のストーリー構成

ですね!

バルトーク自身この5楽章は

生の肯定

と言っているので、意識をしたストーリー構成になっていると思われます。

ハモンドオルガンちゃん的には第3主題のところなんかはオケ全体で生の喜びに溢れていると思います!!

バルトークの音楽は

調性や和声が独特すぎて受け入れ難いな…

難しくてちょっと…

と思っている方もいるかも知れませんが、ストーリー構成や曲の様式・構造などは伝統的な部分をベースにしていることが多いです。《オケコン》も少々バルトークなりのアレンジが加わっていたとはいえ、意外と構造の骨組みはカッチリとしていましたね!

1-6. 8音階(オクタトニックスケール)はどこ?

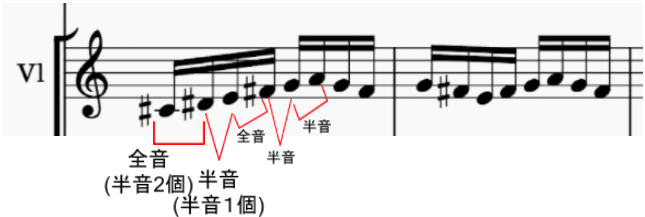

5楽章では提示部第1主題でラウタール風無窮動と呼ばれるHrのモチーフを発展させた16分音符主体のVnの動きの中で出てきます。ちなみに、この動きはルーマニアのロマ(ジプシー)の楽師(=ラウタール)たちのバンド(=タラフ)の動きに近いとされます。5楽章は16分音符主体の動きがメインなので、ココ以外にもオクタトニックスケールが使われているところはたくさんありそうです。

まとめ

第5楽章まとめ

・”生の肯定”の楽章として、オケ全体で表す生の喜びや躍動感!

・特に第3主題で存分に表現されている

・《エル・クンバンチェロ》の引用

5楽章は1楽章〜4楽章にかけてまとわりついて離れなかった”死の影”を吹き飛ばす爽快なフィナーレでした!!青ひげの影もなし!何度も書きましたが、第3主題のところはオケ全体で"生の喜び"を表していて実に爽快ですね!バルトークは《オケコン》の作曲に取り掛かってから、それまでの病状が嘘のように生き生きと作曲していたそうです。《オケコン》作曲前から白血病を患っていて、本人も自分の病状には勘付いたであろう当時の状況を想像すると、あの鬱々とした死がベッタリと張り付いたような1楽章冒頭からこの5楽章の生の肯定にたどり着いた時には号泣必至。

さて、長らくお付き合い頂いた《オケコン》楽曲分析編も今回で全楽章分の分析が終わりました。

次回の《オケコン》考察編をもって《オケコン》クラオタ的曲解説完了となります!最後までお付き合い下さい!!

今回の参考図書

バルトークは旋法(モード)を使う作曲家なので、イメージが湧きにくいですが、この本は比較的分かりやすいです(^^)

サポート(投げ銭)でnoteのクオリティと執筆者のモチベーションが上がります!🔥🔥 このnoteの曲解説がおもしろい!!と思われた方はぜひ!投げ銭をよろしくお願いします!🙏🙏🙏✨