ここが問題! 新しい水産資源の管理 第5章 なぜ、MSY理論が誤りと言えるのか?

第5章では、まず最初に、なぜ、MSY理論が誤りと言えるのか、その根拠を示します。難しい話では全くありません。第4章で述べたようにMSYは再生産モデルを用いて推定されます。再生産関係としては、既に述べたように、密度効果を重視したいろいろなモデルがありますが、それらのモデルが妥当であるか否かの議論をします。

5.1 再生産モデルの妥当性について

第2章で、加入量(0歳魚尾数)を親魚量で割ったものを再生産成功率と言い、「親魚量1キログラム当りの0歳魚の尾数で定義する」というお話をしました。

また、再生産成功率は「密度効果により親魚量の増大とともに減少することが仮定」されており、(1)どのような密度効果を仮定するかによって、再生産モデルが決まること、(2)代表的なモデルとして、リッカーモデル、べバートン・ホルトモデル、ホッケースティックモデルなどが提案され、MSYの推定などに用いられていること、をお話しました。

しかし、密度効果を仮定して導かれた上記の再生産モデルには、実は致命的な欠陥があることが、既に明らかになっています。それは、「上記のモデルの妥当性を支持する実際のデータがほとんどない」ということが、明らかになっているからです。

5.2 マイヤーズらとシュワルスキーらの研究

もう25年も前になりますが、1995年にマイヤーズらは世界の漁業資源の再生産関係において密度効果が認められるか否かを調べた結果を論文として発表しています [1]。その論文の内容は「調査した128系群中、密度効果が認められたのは、サケ類2種と大西洋ニシンのたったの3魚種のみであった」という驚くべきものでした。

ところで、同じ年の1995年に筆者も「リッカー型、べバートン・ホルト型再生産関係は本当に存在するか?」という論文を日本水産学会誌に発表し、上記の再生産モデルの妥当性を否定する見解を示しています [2]。上記論文のロジックは第6章で述べる新しい資源変動の考え方と基本的に同じものです。

マイヤーズらが論文を発表してから20年の時が経過した2015年、シュワルスキーらは、224系群にもおよぶ魚の再生産関係を調べ、その結果を論文として公表していますが [3]、その内容もまた驚くべきものでした。

彼らが調べた224系群中のなんと84%以上の系群で、上記の3つの再生産モデルではその変動が説明できないこと、加入量の変動要因としては環境変動の方がはるかに大きいことを示していたからです。

すなわち、マイヤーズら [2] とシュワルスキーら [3] の2つの研究は、「密度効果を仮定して導かれた上記3つの再生産モデルにあてはまる実際のデータはほとんどない」という驚くべき事実を、多くの実データを分析することによって明らかにするとともに、環境変動の重要性を示したことになります。

同じころ(2013年)に、筆者も「密度効果を仮定しないマイワシ太平洋系群の資源量の予測モデル」[4]という論文を発表するとともに、2014年と2015年には「生態学における密度効果という幻想」という論文 [5, 6] を発表しています。

また、2015年には、マイワシやイカなどを餌とする高位捕食者である太平洋クロマグロの資源変動も、太平洋クロマグロとは対極に位置し、多くの捕食者の餌となる、いわゆる被食者であるマイワシ太平洋系群の資源変動も、密度効果を仮定することなく、環境変動のみを用いて、資源変動の再現が可能であることを示した論文を発表しています [7]。上記論文の太平洋クロマグロについては、第8章で紹介します。ただし、太平洋クロマグロについては、「食う・食われる」といった種間関係なども環境要因として取り扱っています。

5.3 アンドレワーサらとスミスの論争

実は、生態学の分野では今から70年以上も前に、個体数の変動要因として密度効果を重視する密度効果重視派と、環境変動を重視する環境変動重視派の間で、大論争がありました。

環境変動重視派の中心的人物であったアンドレワーサら[8]は、バラの花につくアザミウマという害虫の個体数の変動を14年間も観察しつづけ、個体数変動が環境変動のみによって説明可能であることを示しました(図1-1)。

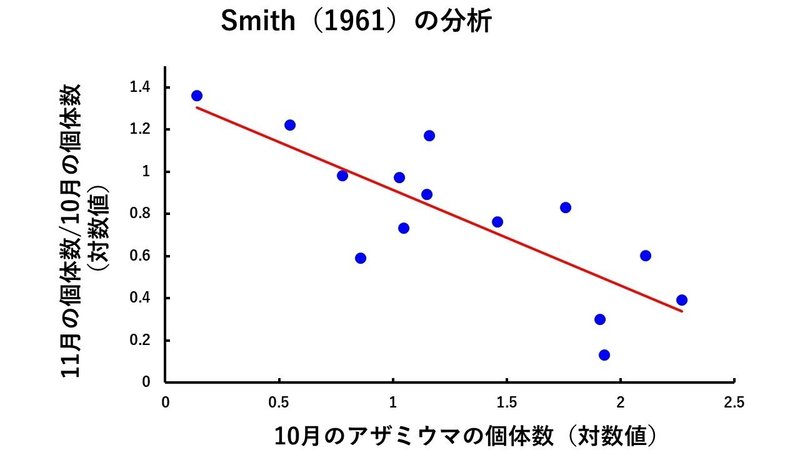

しかし、スミス[9]はアンドレワーサが集めた14年間のデータのうち、最も個体数の多い春先の10月と11月のデータを用い(オーストラリアは日本とは春と秋が逆)、10月の個体数に対して、11月の個体数がどの程度増加するか、すなわち、10月から11月までの1ヶ月間の個体数の変化率と10月の個体数の関係を調べ、図示しました(図5-2)。

図5-2 をみると、両者の関係には明らかな減少傾向が認められ、10月の個体数が多い年ほど個体数の変化率が小さくなることが分かります。すなわち、図5-2 は「個体数の変化率には強い密度効果が認められる」ということを示していることになります [9]。どうやらスミスのこの分析結果が決定打となったようで、密度効果重視派に軍配が上がり、生態学の分野では密度効果を重視する考え方が、今日でも主流となっています。

5.4 スミスの分析が誤っていた

しかし、筆者はスミスの分析が間違がっていることに気がついたので、2013年にその間違いを指摘した論文を発表しました [10]。

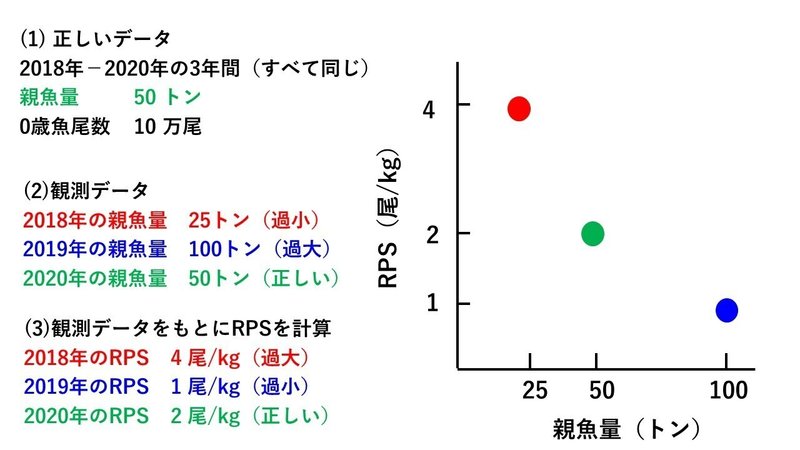

図 5-3 は、そのような間違いが生じる原理を示したものです。後ほどの議論との関係から、再生産関係のデータを使って説明することにします。また、話を簡単にするために、3年間のデータがある場合について、少し極端な数値例を使って説明します。実際のデータに近い変動範囲を想定した場合については、後ほど、シミュレーションで示します。

今、たまたま3年間、親魚量と0歳魚尾数に変化がなく、親魚量がは50トン、0歳魚尾数が10万尾で一定であったとします。ところが、3年間のデータのうち2年間で推定値に誤りがあり、ある年は親魚量を25トンと過小評価してしまい、また、ある年は、親魚量を100トンと過大推定してしまったとします。この時、これらのデータを使って計算した再生産成功率(RPS)は、どのような値になるでしょうか?

話を簡単にするために、0歳魚尾数には誤差がないとすると、ある年(例えば、2018年)のRPSは10万尾÷25,000kgで計算されますから、1kg当り4尾になります。また、ある年(例えば、2019年)のRPSは10万尾÷100,000kgで計算されますから、1kg当り1尾になります。最後の1年(2020年)は、親魚量にも0歳魚尾数にも誤差がないので、正しいRPS(1kg当り2尾)が10万尾÷50,000kg から計算されます。このようにして求めた3年間のRPSを親魚量に対してプロットすると、図 5-3 が得られます。

すなわち、親魚量に観測誤差がある場合(RPSを計算するときに分母の推定値に観測誤差がある場合)、RPSは必然的に見かけ上の低下傾向を示すということです。

5.5 スミスの分析結果をシミュレーションで再現する

スミスの分析結果も原理的にこれと同じ間違いを犯しています。そのことを示すために、スミスの分析に倣って、10月と11月のアザミウマの個体数が14年間使用できる場合について、シミュレーションを実施しました。

まず、実際に観測された10月のアザミウマの個体数の平均と分散を計算します。ここで、分散というのは、観測されたデータが平均の回りにどの程度ばらついているか、そのばらつき具合を示すものです。

上記で計算した平均と分散を持つ正規分布から、ランダムに14個の値を抽出し、人工的なアザミウマの10月の個体数とします。正規分布というのは、平均のところで、山が一番高くなる釣り鐘状の分布のことで、人間の身長の分布なども、正規分布で表されます。

11月についても同様に、実施に観測された11月のアザミウマの個体数から、平均と分散を計算します。その平均と分散を持つ正規分布から、14個の値をランダムに抽出し、11月の人工的なアザミウマの個体数とします。

このようにして作成した1番目の人工的なデータを用いて、個体数の変化率(11月の個体数/10月の個体数)を計算し、10月の個体数に対してプロットします。2番目の人口データについても、同様に、個体数の変化率(11月の個体数/10月の個体数)を計算します。以下、14番目の人口データまで、同様の計算をします。どちらの値も対数変換し、その値をプロットします。プロットした点に直線をあてはめ、直線の傾きを計算します。さらに、その直線の傾きが統計的に減少傾向があると判断されるか否かをチェックします。

10月の個体数の平均と分散を持つ正規分布から、14個の値をランダムに抽出するという操作を再度行い、10月の人工的な個体数とします。また、11月個体数の平均と分散を持つ正規分布から、14個の値をランダムに抽出するという操作を再度行い、11月の人工的な個体数とします。そのようにして作成した14組の人口データを使って、個体数の変化率(11月の個体数/10月の個体数)を計算し、その値をプロットします。プロットした点に直線をあてはめ、直線の傾きを計算し、その直線の傾きが統計的に減少傾向があると判断されるか否かをチェックします。

このような操作を1000回繰り返します。その結果、1000個の傾きが計算されますが、計算されてきた1000個の傾きのうちの何個が、統計的に意味のある減少傾向を持つと判断されるかを調べます。

そうすると、図 5-3 に示した原理と同じメカニズムが働き、1000回中964回で、個体数の変化率(11月の個体数/10月の個体数)は10月の個体数に対して減少傾向を示すという結果になりました。

上記のシミュレーションの手順からわかるように、10月のアザミウマの個体数と11月のアザミウマの個体数の間には、いかなる因果関係も存在しません。つまり、10月と11月のアザミウマの個体数が、全くランダムに選定されていて、密度効果など存在するはずがないはずですが、図5-2 で示したような見かけ上の減少傾向(従って、見かけ上の密度効果)が検出されてしまうということを、上記のシミュレーションは示しています。

5.6 資源研究者も同じ間違いを犯している

魚の資源変動を専門にしている筆者が、なぜ、昆虫の個体数変動の分析を行ったスミスの間違いに気が付いたのかというと、水産資源研究でも、上記と全く同じ間違いが、これまでも繰り返し行われてきたからです。その代表的な例が、図 5-3 で示したように、再生産成功率を親魚量に対してプロットすると、低下傾向が観測されることをもって、密度効果が検出された、と主張するような類の研究が、とても多かったからです。

筆者らは、それらのロジックが誤りであることを、これまでずっと指摘し続けてきたので、スミスの間違いにもすぐに気がついた、ということです[10, 11, 12]。

第2章の図2-11 で説明したように、再生産成功率(RPS)が密度効果によって減少することを前提に、再生産モデルは組み立てられています。しかし、上記で説明したように、RPSが親魚量の増大とともに低下するからと言って、密度効果の存在が証明されたことには決してなりません。同様に、アザミウマの個体数の変化率が、前の月の個体数の増大とともに低下するからと言って、密度効果が存在することを示せたことにはなりません。これらのことは、見かけ上の分析は異なるように見えますが、実際には、全く同じ原理に基づく、全く同じ間違いを犯しているということになります。

どうやらアンドレワーサとスミスの論争は誤った結論をもって決着してしまったようです。上記のことはまた、水産資源学だけではなくて、生態学自体も、根本的な見直しが必要であるという、極めて衝撃的な事実を示していると言うことでもあります。

5.7 再生産関係の妥当性は極めて危うい!

話が少し、わき道にそれてしまいましたが、上記の一連の研究は、我々が当り前のように使っているリッカーモデルやホッケースティックモデルなどは、実はそれを支持する観測データがほとんどなく、その妥当性が確認されている訳ではないばかりか、その導出方法に基本的な誤りがある、という極めて深刻な事実を明らかにしているということでもあります。

このことは同時にまた、実データによる裏付けのない架空の再生産モデルを仮定して導出されたMSY理論にも、その科学的正当性がないことを示している、ということでもあります。

ところが、これらの一連の研究成果によって、ようやく、資源管理に対するこれまでの誤った考え方も大きく改善されるだろう、という筆者の期待は見事に裏切られ、現在でもなお、世界中で、従来通りのMSYをベースとする資源管理が、まるで何事もなかったかのように、使い続けられているのが現状です。

さらには、水産庁が公表した「新たな水産資源の管理について」に見られるように、MSYをベースとする資源管理へ移行しようとする国(日本のことです)すらある始末です。

ところで、シュワルスキーら [3] が検討した224系群の再生産関係の図はすべてインターネット上に公開されているので、誰でも見ることができます[13]。

それらの図を見ると、「ほとんどすべての系群で、これまで用いられてきた再生産モデルというものが、ほとんど全くデータに合致していない」ということが一目瞭然でわかります。よく、こんなデータにリッカーモデルやホッケースティックモデルなどをあてはめて、平気で議論していたものだと改めて背筋が寒くなる思いがします。

5.8 再生産関係に認められる3つのパターン

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?