「ちばしアイデアボックス」始動いたしました!

みなさま今晩は、スマートシティ推進都市でもある千葉市様、千葉市様に、な、なんとアイデアボックスをご利用いただくことに相成りました!!気になるネーミングは?

「ちばしアイデアボックス」です🎊🎉

2022年の新年第一号でありまして、パソコン、スマホどちらからでも閲覧、投稿可能です。

こちらの模様は、PRtimesにも掲載。

私たち一人ひとりの暮らしが「ちょうどよく」・「ここちよい」と感じられるスマートシティの実現に向けて、皆さんの考えるスマートシティのまちの姿や関わり方等についてオープンに共有・議論いただく場が、「ちばしアイデアボックス」です。

市民の皆様をはじめ、千葉市で活動されている幅広い皆さんからの率直な御意見やユニークなアイデアをお待ちしています。

「ちばしアイデアボックス」現在の主要カテゴリ3種とは?

千葉市様では今回3つのお題に絞って、市民の皆様からの意見を募集しています。もちろん、我こそはとおっしゃる方は、どうぞ日本列島問わずご参加、ユニークなアイデア投稿も歓迎です。気になる3つのお題とは?

「ちばしアイデアボックス」カテゴリその1「困った!スマートフォン操作」

スマホは持っているんだけど、使いこなせないのよね、そういうご高齢者様も多いのではないでしょうか?千葉市では、デジタル格差をゼロにすべく、「電話」・「メール」・「SNS」・「カメラ」・「地図」・「キャッシュレス決済」などで、皆さまのこんな時困った!を大募集です。困っておられるご本人様はもちろん、それを一緒に操作してあげたご経験、誰かから聞いた話などから、困っていたよ~的なご投稿も「ちばしアイデアボックス」は大歓迎です!!

「意見募集!スマビジョン案」カテゴリその2

「ちばしアイデアボックス」のカテゴリ、次はスマートシティに関しての意見募集です。令和2年から3年にかけての変化とともにみていきましょう。

令和3年度地点で、スマートシティが実現するとこれらのことが可能になります。

・MaaSによるストレスフルな車移動

・就労支援 by ロボット

・ライフスタイルに合った働き方

・ICT活用による学び

・データ分析を活用した健康寿命の延伸

・キャッシュレス決済の普及

・サービスのオンライン化

・再生可能エネルギーの活用

自然環境に配慮しながら、市民全体で地域の課題を解決していきながら新たな価値を創造、結果、個人が最適な暮らしを実感するイメージでしょうか。MaaS(マース)はMobility as a Systemのことで、システム化された移動と直訳できます。図でみるとわかりやすかったです。

「スマートシティの意見募集」と「アイデアボックス」に関しては、香川県高松市さんの「たかまつアイデアFACTORY」が自治体初導入市なんですよ。市民とのスマートシティ構想の意見交換ツールとして市民からの意見を待ち街フル回転中。

千葉市が目指すスマートシティ像(令和2年の場合)

誰もが自然に「テクノロジー」を使えて、 大切な「時間・空間・資源」を賢く有効に利用でき、 安全・安心で便利・快適な「生活」を長く続けられるまち

具体的には?

「暮らしがスマート」では、可処分時間、つまり、ゆとり時間が増えることはスマートシティによるデジタル化ならではの効用ですね。普段の生活から、ムダを最小限にするとさらにエネルギー量の無駄な消費も防止できそうです。

「働き方がスマート」、コロナ渦も重なりリモートワークなど、場所を選ばない働き方をすることなどで結果的に従来よりも業務、生産性の向上をめざします。

GIGAスクール構想で1人1台端末が急がれていますが千葉市では実現しているそうです。「学びがスマート」構想、一人一人に合わせた学校教育、いつでもどこでも学べる生涯教育、場所を選ばない未来の人材育成があります。具体的には、

・どのような未来を創っていくか主体的に考え

・目の前の事象から解決すべき課題を見出し

・板挟みや想定外の事態に向き合い多様な立場の者と協働的に議論し

・最適解や納得解を生み出す

正解を求めた時代がありましたが、今は正解というよりは、解も個性にフィットさせる形で主体が個人であることが重要視されているのだと。課題を見出し、多様な参加者との参加者主体の議論でアイデアを最適解や納得に結び付けられるまで、コメント⇔アイデア(コメント)でブラッシュアップする必要がある、そんなケースでは、ぜひアイデアボックスのご活用を~。

東日本大震災では、争わず相手をいたわりながら避難生活を乗り越えた東北の方々の心を世界は賞賛しました。

・人間的な温かい 心を持ち、

・他者を思いやり尊重し、

・多様性を認め、

・社会に貢献しようとする豊か な心

これらの重要なポイントを前提に、

・自分のよさや可能性を認識し伸ばす

・未来を見つめ、あらゆる他者を価値のある存在として尊重

・多様な人々と協働

・様々な社会的変化をたくましく乗り越え

・豊かな 人生を切り拓き、

・持続可能な社会の創り手となる

子供達が本来持っているこれらの資質・ 能力の育成の推進、さらには質の高い教員のもと、すべての生徒へのアフタースクールの充実・拡充、ICT機器を使ったメディアリテラシーの充実のための環境整備にもコミットしていきます。同時に、右肩上がりのいじめについてはいじめを許さない体制づくり、そして不登校、特別支援教育、学習困難者など個別事情を持つ生徒一人一人への実情に応じた教育活動支援を行いながら、誰一人取り残さない教育も実現をPDCAサイクルで実現していくことが掲げられています。

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/kikaku/documents/documents/14kihonhousin.pdf

デジタル庁の目標は、市役所の仕事を全てデジタルにすることでしたが、千葉市の「市役所スマート」では、市民は出かけて混雑する中、サービスまで待つ必要がなくなり、これまた可処分時間を捻出するんだと。

SDGsの7番目には「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」が掲げられています。日本は2050年までに温室効果ガスを8割削減目標、現行のエネルギーと再生可能エネルギーのミックスであるエネルギーミックスは2030年が目途(めど)のなか、千葉市の「まちスマート」では、「脱炭素なエネルギーマネジメント」が掲げられています。

令和3年度の場合~1年でこんなに進化しました!「千葉スマートシティ推進ビジョン」

今まで令和2年時のスマートシティ推進ビジョンをご紹介しました。令和3年、1年でこう変化しています。

プロジェクトのミッション・ビジョン・バリュー

個別にみていきましょう。

手段:テクノロジーの活用。環境の維持は整備なしにあらず、ですね。

結果:多様な選択ができるようになり、市民一人 ひとりが自分に合ったサービスを受けることが可能に。デジタル庁も個人が自由にサービスを取捨選択できるようにと、個別最適化を掲げていました。

リスク:地球温暖化による気候変動

ポイント:自然環境を壊さぬよう、資源でもある時間・空間・その他を賢く有効に利用していこうよと。

目的:持続的な発展をもたらす持続可能なまちづくり

必要性:行政だけでは解決が困難な課題。

目的:ニーズを反映した解決

手段:民間事業者等のもつテクノロジーを活用。に対し、様々な主体、市民とともに取り組む

付加価値:新サービスの創出

最重要視点について「令和2年の場合」

「デジタル庁」「岸田内閣」を受け継ぐ?重視点8つご紹介

千葉市はスマートシティ―推進にあたり、令和2年では重要視する視点を8つ掲げました。

【視点1】市民中心

デジタル庁の方針もそうでしたが、最重要原則=テクノロジーの導入(目的)ではなく、市民中心であると。

最適なサービスを検討 ・すべての人に利用しやすいサービスを意識

このあたりはデジタル庁のミッションにも通ずるものがありますね。

【視点2】データ起点

証拠や根拠であるエビデンスに基づいた政策立案の検討について、課題解決、価値創出・増幅・データ集積・分析などから成り、データをつなげることがポイントなんだと。つまり、数あるデータの中から、「どうつなげるか」が重要になってきます。

重要になってくるのが、視点1の市民中心であることです。ベースが市民であることと、そうでない場合とで、繋げる方向、内容、結果が違ってくるからです。今までの構想は公正中立だったかもしれません、でも結果的に市民にとって不便なサービスと化してしまったお役所サービス、スマートシティ構想もデジタル化と同じく、より市民視点にたった主体市民を掲げているのですね。

【視点3】多様な主体との連携

スマートシティは自治体だけでなく、大学、企業、市民グループなど官民連携でそれぞれのデータを持続的に安全に納得を得ながら活用し、実現していく必要があります。

【視点4】自立性

・マネタイズ(事業収益化)を考慮した仕組みを検討

・市民、民間、行政のそれぞれがメリットを享受できる仕組みを意識(三方良し)

持続化する街の未来の形を、収益を生み出す街になる、そのためには好きを事業化する仕組み、支援、事業を収益化していくシステム、環境づくりも必要になってきそうですね。

【視点5】個人情報の取り扱い

・利用用途等をわかりやすく明示するなど、実施サービスごとに取り扱いルールを 定め、市民が安心して利用できるサービス

【視点6】情報セキュリティ

・今後さらなる巧妙化・複雑化が想定されるサイバー攻撃等に対応した強固な情報 セキュリティ対策の実施 ・提供者・利用者双方の情報セキュリティの確保

【視点8】堅実さとチャレンジ精神の両立

千葉市のできるところから着実に推進していく、スモールスタートの考え方は、初代デジタル大臣の平井卓也さんがデジタル大臣としてデジタル庁発足の時に掲げられていました。千葉市は国家戦略特区です。

国家戦略特区制度は、成長戦略の実現に必要な、大胆な規制・制度改革を実行し、「世界で一番ビジネスがしやすい環境」を創出することを目的に創設されました。 経済社会情勢の変化の中で、自治体や事業者が創意工夫を生かした取組を行う上で障害となってきているにもかかわらず、長年にわたり改革ができていない「岩盤規制」について、規制の特例措置の整備や関連する諸制度の改革等を、総合的かつ集中的に実施するものです。

具体的にはドローン構想があります。幕張新都心の高層マンションに、東京湾の物流倉庫から配送する画期的試みです。

通天閣(103m)より高く、東京タワー(333m)の半分ほどの超高層マンションが立ち並ぶ中、ドローンが空からスマホ注文された荷物を届ける様子が日常になる日が来る、その先駆け都市なんだと。

・幕張新都心の実施結果等から他地域に展開。オープンソースや先行事例を活用しつつ、汎用性を意識したサービス検討も。

パーソナルモビリティ

ドローン以外では、歩行と既存の移動手段の補完的1人乗り移動機器であるパーソナルモビリティの導入、実証実験が2017年千葉大学と提携し、幕張新都心エリアを中心に取り行われてきました。

海浜幕張駅前付近は、ビジネス街に始まるので人通りも少なく、移動距離も長くなりがちのため、都市ならではのスマート感も演出できるパーソナルモビリティで観光スポットとしての賑わい効果も、機能性にプラスできるというわけですね。

歩行より少し遅く10キロまでの荷物を載せられる電動車椅子のWHILLの速度は2.5k/h、羽田空港国内線ターミナルで合計24台が稼働、誰でも無料で利用できるそうです。幕張では2020年にも実証実験が行われました。都市の普及とともに移動手段もセットで開発が進められそうです。

最重要視点について「令和3年でどう変化したの?」

8つから3つへブラッシュアップ

令和2年時には8つありました。令和3年は原則としてまずは3つが掲げられましたのでまとめてみました。

3つの原則

1.市民中心

・最重要ポイントというか原則:市民中心

・ポイント:市民と一体

・取り組み:まちづくり、市民一人ひとりが活躍できるような環境の実現 。ユーズしやすく自分にフィットするサービスの創出

2.課題解決

目的:地域課題の解決。新たな価値やサービスの創造

取り組み&ポイント:テクノロジー、イノベーションを活用 。チャレンジ精神。

3.価値創造

取り組み:サービス同士、行政や民間を含めた様々なデータ連携。分野横断。自治体連携。

ポイント:全体最適の選択。環境に優しく。

目的:サービス創出 。持続可能なまちづくりの推進。

共通サービスの実現と推進。コストシェア。

これらの3つの原則について、さらに5つのポイントが。あれ、8つだと、てことは、令和2年度の8つの重要事項、3つの原則と、5つのポイントに分類されたてわけかいなぁ。では、みていきまヒョウ🐅。

5つの重視する視点

①多様な主体間連携

・大学・民間企業・関係団体・市民グループ等、多様なステークホルダー同士が連携を深め、それぞれが有する豊富な知見・データを活かした取組みを推進しよう!

→令和2年での【視点3】がトップバッターに。

②自立性・持続性

・そのしくみは持続性があるか?予測できるか?(金八先生風)そういうしくみの検討が必要なんだ。ユーザー(利用者)とクライアント(提供者)どちらもメリットのある仕組みを意識してこー。

→令和2年では【視点4】でちた👶。

③個人情報の取り扱い

・実施サービスごとに決めた取り扱いルール(事前同意、透明性の確保など)をもとに、市民が安心して サービスを利用するために、個人情報の取り扱いを明確化するよ~。

→令和2年で例えるなら【視点5】だろう。

④安全・安心の確保

・安全・安心を実感できるかい?犯罪・事故の抑止、災害へ備えるぞーい。

・サイバー攻撃等への強固な情報セキュリティ対策の実施

→令和2年で例えるなら【視点6】でしょうか。

⑤データ活用による課題解決

・データの分析による科学的根拠の活用

・データ活用で課題解決策を導こう、そのためのデータ活用人材の育成です。

→令和2年の【視点2】からの成長模様でした。

データ活用人材の育成、令和3年ならではのNew部分?令和2年ではデータをつなぐことの大切さ、掲げていましたが、令和3年ではより具体的にだれが?の部分の話にまで発展。

5つのスマート

5つのスマート、令和2年度にも草案はありましたね。こちらに。

暮らしがスマート

具体的取り組み例:

・オンライン:遠隔医療など

・シェアリングエコノミー:遊休地利活用

・キャッシュレス決済

・共助 by 双方向コミュニケーション(デジタル化)

・地域情報のデジタル化、多言語化

・ヘルスケアデータ分析で保健指導

・個別最適化サービス提供

今後は官民協働、健康寿命促進、生きがい、充実した生活へとシフト。

ビジネスがスマート

多様、個性、ロボット、新しい技術、テレワークが令和3年の就労環境ポイントですね。ライフワークバランスについては、安心、多様。仕事のやりがいについては、個性、能力、自分らしさ、自己研鑽、スキルシェア、マッチングと、個の充実が図られています。生産性、新しい価値創出面では、アイデア導入、起業支援、DX推進が鍵となってきそうですね。

まなびがスマート

オンライン学習、情報提供で生涯学習の機会と内容を充実、個々で学習コンテンツの充実をデータ活用による指導、千葉市への愛着形成のための文化財のデジタル化による保存と活用。

まちがスマート

快適さ、ストレスフリーの暮らしのための次世代モビリティーサービス。

安全・安心生活のための犯罪・事故抑止、有事備えの充実、カメラやAIによる危険個所の把握や災害対応。

→「ちばレポ」「ちばしアイデアボックス」は安全、安心な生活にも欠かせないものになっているのですね。

さらに、自発的な環境保全活動にも繋がっています!さらにさらに、景観に配慮したまちづくりにまで!!

「ちばレポ」を授業で知ったという方がおられました。

ちばレポ活用を推進するために

以前私は授業でちばレポを活用したことがある。しかし、授業で活用するまでちばレポの存在は知らなかった。このようなことから、今後ちばレポを推進するにはちばレポの存在を全ての人に知ってもらうことが必要だと考える。その知ってもらうためにすることは、まずは若い人々に知ってもらうために小学校や中学校の授業でこのちばレポを活用すること、ちばレポを千葉テレビや千葉日報、ラジオと協力し知らせることがあるのではないかと考えた。そして、ちばレポの存在を多くの人が知り、利用者が増えたら、ちばレポに1つ投稿することでポンタカードやペイペイのようにポイント付与をしコンビニやスーパーでも使えるようにすることをすることでちばレポ活用の推進出来るのではないかと考えた。

ちばレポは良いものだと感じたので、この存在を知ってもらう為に私も何か貢献していきたい。

「ちばレポ」、投稿してから修繕がされた時、千葉市への愛着は深まるのでしょうね。海山が近くにある場合、毎日が探検、探索ですが、そうでない都市の場合でも、「ちばレポ」にお出かけできちゃいますね🐤

市役所がスマート

オンライン活用で市政へ参加、ICTによる情報の共有、オープンデータの推進、データ連携基盤を市役所と各主体間で構築していく。

ニーズに合わせたサービスでは、内容を多様化させて充実、オンライン化、プッシュ型、対話型を。市役所がデジタル化を進めることがスマートシティ―の実現へのリードになっていること。データ活用をして課題を解決していく。

「ちばレポ」、「ちばしアイデアボックス」もまさに参加型。

都市OSを作ることを目的とせず、まずはニーズの把握→サービスの創出で、必要に応じてデータ連携基盤に取り組むのですね。

20年後までのロードマップ

YouTubeでのデジタル庁の意見交換番組で、DeNAの南場陽子さんは、リアルタイムで会議をしていても、目の前のパソコンにはオンライン空間であるZoomも同時進行しているとおっしゃっていました。バーチャルとリアルが混在した空間となりますが、20年後はメタバース空間も導入されているので、それぞれの利便性を取り入れた、課題解決、将来の課題予測の実現、新たな価値創造、市民、自治体のつながる街になっていくことが想定されています。

「ちばしアイデアボックス」カテゴリその3「ちばレポ活用を推進しよう!」

「ちばレポ」とは、市民がレポーターとなり、スマホで道路の不具合など気になるところ、部分の撮影をして投稿、それがWEBで公開されることで、迅速な課題解決につなげる取り組みです。「ちばしアイデアボックス」では、「ちばレポ」をさらにいいものにしていくべく、市民の皆様同士の意見交換の場として、オンラインで開催されています。千葉市のみなさまはじめ、千葉市の課題を解決してあげたいと思われる方のご投稿をお待ちしております。

さあ、ここからは、「ちばレポ」「ちばしアイデアボックス」の二階建てバスでお伝えしていきます、では。

「ちばしアイデアボックス」内にはカテゴリがあります。現在3つのカテゴリが埋まっています。3つ目は、「ちばレポ」に関するアイデアなんです。

道路や公園の不具合など、地域の課題を市民がレポートすることで、市民と市役所、市民と市民の間で課題を共有し、合理的、効率的に解決するためのICTツール「ちばレポ」。ちばレポをより多くの方に知ってもらい、使ってもらうためのアイデアを募集します。皆さんで、ちばレポ活用の輪を広げていくための議論を深めます。

ちばレポは平成26年から実施されており、多くの実績が市民同士の協力で実現されてきました。住宅地の空き地に雑草が生えていて、道路の半分を覆っていたり、公園のシーソーのボルトが木の劣化ではずれそうだなど、困ったを伝えなきゃなと思いながらもスルー、あるあるです。

自治体様としては、電話はその時の対応で終わるものの、具体的な対応の場合の手がかりがすぐに得られる点はいい点だと。市民側といたしましては、電話でわざわざ?と思われる場合でも、スマホならば投稿してみようかなと思えるのではないでしょうか。

「ちばレポ」のいくつかの例はこちらです。

平成25年には市長が実際に検証するイベントも実施されていました。

蛇口が壊れている、草木が生い茂っているが発見されたそうです。

ちばレポには、サポーターがいて、街の美化へコミットされています。

落書き前、後の画像

キャーアアア、デコにもほどがある(憤慨)と思われた方も多いのではないでしょうか。凄いですね、元の塗料をそのままに再現するって難しそう、なのに、この通り、もとの寅(虎?)ちゃんに戻っています!!

サポーターの皆様の活動あってこそのちばレポなんだなと改めて、サポーターの方々へ感謝と👏を送りたいと思いました。現在は「ちばレポ運用事務局」がツイッターを運営されています。こちらもご参照を。

困っただけではない?いい景観・新しい発見も投稿可能

https://twitter.com/chibarepo_chiba/status/1461494331316092928

#ちばレポ テーマレポートで「自転車で行く魅力あふれる景色」を開催!

— ちばレポ運用事務局 (@chibarepo_chiba) November 19, 2021

海辺・里山、千葉城、千葉ポートタワーなど、自転車で行ける魅力的な景色のレポートをお待ちしています。

詳細は⇒https://t.co/LrqmPCaZWB

ちばレポって?という方は⇒https://t.co/70W8tziP7k pic.twitter.com/0iN6cF9bIx

ちばレポは、道路、公園のこれはどうしましょう?的な投稿はもちろん、「自転車で行く魅力あふれる景色」、「身近ないきもの探し」など千葉市の良さを次世代に伝える投稿の募集もあります。私だけが知っている景色、生き物を教え合うことで、千葉市全体が豊かな街になりそうですね。

テーマというのは、たとえば「曲がったカーブミラー」「照明の不点灯」などの“課題を発見するタイプ”、あるいは「おすすめ桜スポット」「身近ないきもの探し」といった“話題を発見するタイプ”の2種類があります。

小さな困ったからお気に入り風景や生物にいたるまで

「ちばレポ」は投稿のあったところを俯瞰的に知ることもできます。2021年1月地点の状況をご紹介してみます。

利用者は30-50代が多い

こまったレポートが圧倒的に多いですが、「ちばしアイデアボックス」内の意見では、テーマレポート(千葉市より依頼型。例)身近な生物 など)のほかに、NNRIさんからは、良い取り組みも投稿すればいいのでは?の意見も出ていました。

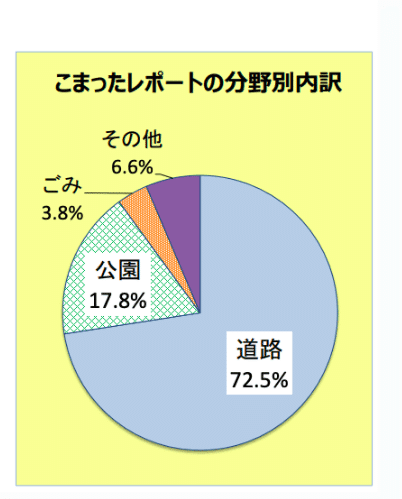

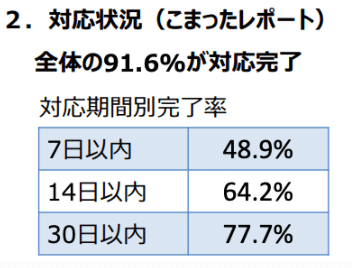

こまったレポート(投稿)は、道路が一番多いことからもわかりますが、一長一短で補修できるものではないのだなと。全体の9割ほどが完了できてるってすごい🍎☆彡

「ちばしアイデアボックス」では「ちばレポ」推進について意見交換中、現在の13件ほどの投稿意見。投稿例。投稿者はポイント、クリアファイル、ティッシュペーパーゲットなどがあればいいねの声も。こうしたら参加しやすくなる、投稿するのが楽しくなるなど、自由な発想お待ちしております!!

ちばレポは現在、公共施設の不具合や地域の課題の他に千葉市の残していきたい場所をレポートするためにツールである。そこで、ちばレポをより多くの人に知ってもらうために、千葉市のS N Sだけでなく投稿をした人のページから“これをシェアする”などの場所を作りその人が各S N Sに投稿を知らせることができるようにすることで、ちばレポの存在をより多くの人に知ってもらえると考える。また、「5回投稿したら箱ティッシュプレゼント」や「3回投稿で千葉市のクリアファイルプレゼント」など特典を決め、それをS N Sで周知させることでちばレポを知った人が利用しやすくなると考えている。

「ちばレポ」インストールアプリ「My City Report」

「ちばしアイデアボックス」での「ちばレポ」投稿ご紹介

ちばレポは、以前利用したが、千葉市に在住していてもその存在を知らなかった。使っていて、町の課題を解決できる良いアプリだと感じたため、もっと推進していくべきだと思う。

アプリにもっと機能を凝縮することも良いと思った。町の課題を報告し、改善するという事だけでなく、近場の避難所の場所などがわかれば良いと思った。

「ちばレポに関して」

アカウント作成方法、ボタン説明などの詳しい登録方法はこちらです。

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/documents/mcr_app_manual.pdf

「ちばしアイデアボックス」は「ちばレポ」とセットで使うことで、意見をもらいやすくなるメリット、千葉市行政へのオンライン参加などメリットがあります。千葉市の魅力に気付くきっかけづくりにご興味、ご関心をもたれた自治体はじめ市民の方は、こちらまで。

今後の「ちばしアイデアボックス」

今後も千葉市が抱える問題について、「ちばレポ」のように市民同士のアイデアとコメントにはじまり、市政につなげていけるような課題は盛沢山ありそうです。

高齢化、社会保障費、税についてのアイデア募集。

災害対策、温暖化、生態系にかかわるアイデア募集。

避難にかかわるアイデア募集。

公共インフラ(基盤)にかかわるアイデア募集。

ここまでは、これから意見交換できそうだなと思った内容です。ここからは、千葉市さんが取り組んでこられた内容について、今後も意見交換の余地が十分にありそうだと思いましたので、ご紹介いたします。

・各種手当の受給や健康診査などの利用について、市が保有する住民情報を活用して、対象となる可能性のある市民に対し、LINEにより個別に通知。 【取組の趣旨】

・自ら検索や問い合わせを行う負担の軽減

・個別通知による、受給漏れ防止

需給漏れ防止であるだけでなく、申請にかかわる時間の捻出還元が可能になるんですね。

市役所までの往復時間、待ち時間が還元できるんですね。

「ちばシティポイント」

導入の目的

ボランティア関連活動、健康維持・増進活動など様々な活動に対して、共通の地域ポイントを付与することにより、市民等が活動に参加・継続するきっかけとし、これらの活動の促進を図る実証実験を実施するものです。

ただいま「ちばアイデアボックス」内では、「ちばレポ」の投稿に対してのポイント付与のアイデアがあります。

「ちばレポ投稿でポイント給付」

ちばレポを活用してもらうことで行政は問題箇所の把握ができてメリットがあるが、市民が自らレポートすることのメリットはあるのかと疑問に感じた。そのため、市民に積極的にレポートを行ってもらうために、レポートの内容やレポート回数に応じてポイントを給付するなどの制度を設けることで、市民も積極的にちばレポを活用してもらえるのではないかと考える。

「ちばレポ活用を推進するために」

以前私は授業でちばレポを活用したことがある。しかし、授業で活用するまでちばレポの存在は知らなかった。このようなことから、今後ちばレポを推進するにはちばレポの存在を全ての人に知ってもらうことが必要だと考える。その知ってもらうためにすることは、まずは若い人々に知ってもらうために小学校や中学校の授業でこのちばレポを活用すること、ちばレポを千葉テレビや千葉日報、ラジオと協力し知らせることがあるのではないかと考えた。そして、ちばレポの存在を多くの人が知り、利用者が増えたら、ちばレポに1つ投稿することでポンタカードやペイペイのようにポイント付与をしコンビニやスーパーでも使えるようにすることをすることでちばレポ活用の推進出来るのではないかと考えた。

ちばレポは良いものだと感じたので、この存在を知ってもらう為に私も何か貢献していきたい。

それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?