ヒーローじゃない24

吐く息は僅かに白く、頬を撫でる空気は冷たい。山間部は冬の訪れが比較的早いので、十一月ともなれば厚手のコートを羽織っていないと寒いくらいだ。

雪はまだ見ていない。昔は十月には初雪を観測した年もあったというが、温暖化が進んだ為かここ数年は師走になってようやくぱらぱらと降る程度なのだという。とはいえ、油断していたらあっという間に降り積もって一面銀世界になってしまうので、雪かきや除雪機といった道具や設備は欠かせない。

先に外へ出たチアキを追って、準備を済ませたアマネも家を出て彼が待つ場所に向かう。万が一何かあればすぐアマネのスマホに連絡が飛ぶとはいえ、一応チアキは夜勤なのでそう遠くへは行けない。その為、散歩といっても家の隣にある使われていない更地辺りまでが限度だった。

「チアキ」

背を向けて座っていたチアキに声をかけると、彼はゆっくりと振り向く。それから少し驚いた顔をしたのが暗がりでも分かった。

「すご、何それ?」

「女子受けを狙った魔獣避けランタン、って感じかな。綺麗でしょ」

興味津々といった面持ちで見上げる彼の隣に座る。オレンジ色の柔らかな灯りがふわりゆらりと揺蕩いながら二人の姿を照らし出した。

鈴蘭に似た形の軽いランタンの下部には火を灯した蝋燭が固定されている。熱によって浮力が発生したそれらは飛ばされないようにアマネが持っている紐に括り付けられていた。全部で五つ。一つ一つは大して明るくはないが数があれば十分灯りになる。ちなみに蝋燭も魔獣避けの細工が施されているので、夜道の安全も確保できるおまけ付きだ。

「へえ、こういうのも作ってるんだ。手広い……というより、多趣味?」

「仕事の延長になりそうなことは一通りね。まあこれは実用には向かないけど。雨風に弱すぎるから」

近くに転がっている大きめの石にランタンの紐を括り直してから、アマネは空を見上げた。冬の空気は夏に比べて格段に澄んでいるので、月や星が殊更美しく見える。山間部であればなおさらだった。ランタン越しに見ても空を瞬く星達は今にも零れ落ちそうなほどだ。

「……久しぶりに、ゆっくり空を見れたんだよね」

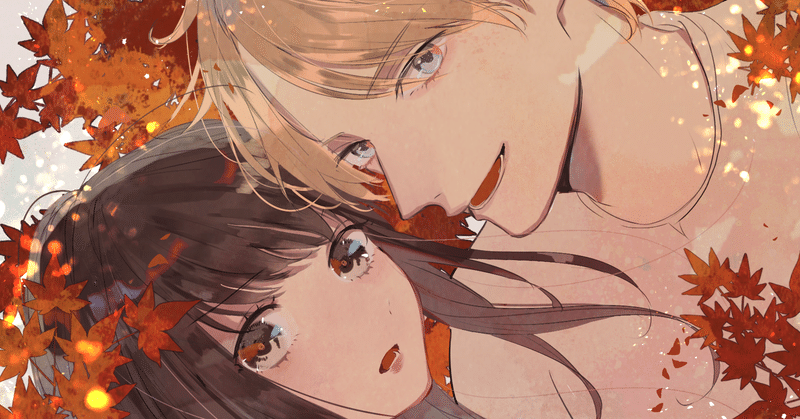

ふと柔らかな声でチアキがそんなことを言うので、目線を空から彼に向ける。チアキは空を見上げたままだった。オレンジ色の灯りに照らされた金髪が光を孕んでさらりと流れる。

「前以外を見る余裕がなかったんだ。よそ見をしたらすぐに殺されるって」

「うん」

「それでも良かった。ヒーローになりたいって思ったのも、特級の称号を貰って国に雇われるのも、全部自分で決めたことだったから。そういう俺の姿を見ることで皆の恐怖が和らぐなら、それも意味があると思った。後悔はしてない」

でも、と小さく呟いてチアキは俯く。

「規格外の任務をこなしてく度、それがただの義務に置き換わっていった。致命傷すれすれの怪我をして動けなくなる度、次はどうすれば上手く魔獣を殺せるかってことしか考えられなくなった。そうしたら……精神訓練じゃカバーしきれないくらい、心と身体が連動しなくなって、動けなくなったんだ」

「……うん」

「このまま魔獣を殺せなくなるんなら、もう俺が生きてる意味はないと思って死のうとした。でも、アマネさんに止められて、ここで色々な経験をして、殺すだけがヒーローの存在意義じゃないって分かったんだ」

ゆっくりと目を閉じるチアキは、ここに来てから今日までのことを思い返しているようだった。何度も、丁寧に、思い出すここでの日々。アマネにとって彼の存在は特別になったし、ヒーローとして狭まっていた視野を広げてくれたという意味でも大きな影響を与えてくれたので感謝している。それはチアキも同じだったということがなんだか嬉しく思えた。

口は挟まずただ微笑むと、目を開けたチアキもそれを見てつられたように笑う。

「俺は、俺が[こうありたい]と思えるヒーローとして生きていきたい。命を奪うだけじゃない、ちゃんと人を守っているって実感出来る、そんなヒーローになりたい……アマネさんと、一緒に」

身体ごとこちらを向いたチアキがアマネの手を握る。正面から見た銀の瞳の中でランタンの灯りが踊る。優しい灯火と共に送られる強い眼差しに、アマネは目が離せない。

「ありがとう、俺の為に色々考えてくれて。俺、アマネさんとヒーローとして組みたいって本気で思う。その為に、一旦機関に戻るよ。戻って……ちゃんと、邪魔になるものは全部外してくる」

「……何も知らない私が言うのは無神経だって分かってる。でも、きっとすごく辛いと思うの。楽な道じゃない」

機関に戻れば、また過酷な日々が待っている。それも十分辛いだろうが、チアキが機関を辞める為にはそれに加えて身辺整理もしなければならないのだ。特にメディアで発表されれば悪い意味で彼が注目を浴びることは避けられない。説明、会見、どれだけ言葉を尽くしても悪い方向に持っていく報道機関は必ずある。それに影響された人々が無責任だと彼を詰るのが容易に想像出来てしまう。人間は、バッシングする対象をいつも探している生き物だ。彼がこれまで機関を辞められなかったのはそれも原因なのだろう。

眉を寄せると、チアキは存外明るい口調で「だろうね」と返した。

「前まではそれが怖かったんだ。でも、今は大丈夫だよ。ちゃんと目標が……夢が、出来たからね。その為ならいくらでも頑張れる」

「夢?」

「アマネさんとこれからも一緒にいられること。ここで暮らすのも良いし……そうだな、フリーになった俺なら、外国巡業したかったっていうアマネさんの夢も叶えられるよ」

「あ……」

随分前に諦めてしまった夢。ヒーローという立場で世界を巡り、本当に必要としている人々の力になりたいという意思。アマネにとっては文字通りただの夢物語でしかなかったそれが、今になって叶うかもしれない。今はチアキのことを優先すべきだと分かっているのに──彼がそこまで考えてくれたということが、どうしようもなく、嬉しかった。

「お互いもう大人だけどさ、そんなこと関係なく夢は叶えられるんだよ。なんか良いよね」

「そうね……まだ叶ったわけじゃないけど、それが生きる意味になるなら悪くないかも」

頷くと、チアキはまたひっそりと目を閉じた。

「……でもきっと、それを叶えた俺は皆にとってのヒーローじゃなくなるんだろうな。俺だから出来る国の任務を放り出して逃げ出す、狡くて卑怯な奴。そう思われるのは、仕方ないんだろうけど」

目を閉じたままの笑みに自嘲が混ざる。彼が職業としてのヒーローのことを言っているわけではないことはすぐに分かった。チアキは民間人にとっての精神的支柱である青葉千晃という存在がなくなることに恐怖しているのだ。それを持ったままでは本当の意味で生き続けることは出来ない。しかし、彼が積み上げてきた功績を考えれば無価値であるとは絶対に言えないだろう。

それでも、アマネはそれで良いのだと言ってやるしかない。彼の人生を変えてしまう責任はきちんと取らなければならないから。

「国に仕えて働くことだけがチアキのヒーローとしての価値とは思わない。ヒーローの形なんて結局人それぞれだもの」

「うん、それはここに来て良く分かったよ」

目を開けて頷く彼の頬に手のひらを当てる。冷たい風に晒されていた頬は酷く冷たい。しかしその奥に宿る暖かさを確かに感じられて、アマネはゆっくり息を吐き出した。

「それでも、貴方を蔑んで、罵る人はいるかもしれない。でも私は……死んで欲しくない。生きていて欲しい」

「アマネさん……」

「どんな形でも良いの。私は……チアキが生きていてくれれば、ヒーローじゃなくたって構わない」

かけられる言葉は心情の全てを表すには足りなくて、それが酷くもどかしい。

伝わっているのだろうか。響いているのだろうか。不安で仕方なかった。希望も夢も、叶えたいし叶えさせてあげたい。しかしそれより何より大切なことは──ただ彼に、生きて欲しかった。その為なら、なんでもやってやろうと思えるくらいに。

結局、アマネの心が伝わっているかまでは分からない。ただ小さく礼を言った彼の瞳から初めて雫が溢れたのが、全てを物語っている気がした。

そうして、彼は元いた場所に帰っていった。

見送った時に目にした彼の笑顔を──アマネは、半年が経った今でも、忘れられない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?