1984年が大きすぎた

「ワンダーウーマン1984」が公開された。

延期に次ぐ延期で、もう年内は公開されないかと思ってた…。

とにかく公開されただけでよかった。

さっそく初日に見てきた。IMAXで。

もちろんしっかりディスタンスしてね。

「ワンダーウーマン1984」!!

ワンダーウーマンのシリーズ1984作目ということではない。

そんな超巨編があったら気になるけど、残念ながら違う。

この1984は、1984年のことだ。

舞台が1984年。

1984年といえば、思い出すのはまずはこれだろう。

ジョージ・オーウェルの「1984年」。

ナチスドイツを思わせる全体主義国家によって統治された、自由のかけらもない暗黒の世界を描いたディストピアもの。発表されたのは1949年だ。

なぜ、この救いのない未来が1984年に設定されたのか…。

一説によると執筆していた48年の数字を入れ替えただけのようで、特に数字自体に意味はなかったようだ。

ただ、いつ来てもおかしくない未来という意味では、1984年がこんな救いのない時代になっていた可能性はあったはずだ。

そして実際に来た1984年に作られた映画「1984」は、訪れなかった未来、いや“現在”を描いた製作年にも意味のある作品だ。

荒廃した街、日記を書くことも人を愛することもできない社会。暗い…。暗すぎる。

同じく1984年にもう一つ映像化された「1984年」がこれだ。

アップルのMacintoshのテレビCM。

監督はリドリー・スコット。

モニターから流される独裁者の演説を暗い表情で聞いている群衆。

やっぱり暗い、とことん暗い世界だ。

そこに現れるスポーティでカラフルな女性。

彼女が投げたハンマーでモニターが破壊される。

「この支配からの卒業」だ。

「1月24日、アップルコンピュータはMacintoshを発売します。小説『1984年』のようでない1984年を目にするでしょう」

商品も何も出てこない伝説的なCM。

アップルがMacintoshを発売したのが、1984年だった。

暗い時代を破壊するのが女性だというのも変わり始めた時代を反映している。

いずれにしろジョージ・オーウェルの描いたようなド暗い1984年は来なかった。

本当に来た1984年はどんなだったか?

「ワンダーウーマン1984」のあらすじにはこうある。

“欲望が溢れる狂乱“の時代1984年。最愛の恋人スティーブを失い、悲しみや孤独と向き合うダイアナ(ガル・ガドット)の前に、死んだはずのスティーブ(クリス・パイン)が現れる。

“欲望が溢れる狂乱“の時代。

どうやら、それが1984年という時代らしい。

で、それはどんな時代かというと…

ひと言で言うと、ド明るい。

ポスターからしてカラフルだ。

で、とにかく冒頭に出てくる街並みの明るくて浮かれた感じ。

1984年…そう、こんな感じだった気がする。

歩いている人たちのファッションとか、

みんなこぞってエアロビやってる感じとか、

妙に浮かれていて、そしてなんかちょっと絶妙にダサい。

この絶妙なダサさが、「この時代!」って感じで、見ていてエモい。

ファッションの色合いだったり、ダボダボ感だったり、パツパツ感だったり、

そうそう、当時のアメリカ映画ってこんなだったよ!って、

やりすぎなくらい80年代っぽさがディフォルメされている。

映画の序盤、ショッピングモールでの悪党退治は、一番アガるポイントだった。

何せ、出てくる人たちがみんな当時の感じだ。

顔まで80年代。

映画自体も80年代オーラ全開で、大ざっぱで、なんなら雑だ。

物語の展開も大ざっぱでいい加減。

イマドキ見ないほどに分かりやすい(でも実はよく分からない)話だ。

こういう超大作の存在自体がなんだか懐かしい。

そして妙に心地いい、この心地よさは、ただの懐かしさ、なのか。

「ゴーストバスターズ2」を見たときのような、なんかあの感じ。

この映画の存在自体がまるで80年代映画だ。

好き嫌いは分かれるかもしれないけど、

なんか、すっごくエモくて超好きだ。

そして、1984年だ。

そういえばこんな映画もあった。

「サマー・オブ・84」

ある少年の1984年の夏を描いた青春映画。

「スタンドバイミー」とか「グーニーズ」みたいな80年代のジュブナイル映画へのオマージ全開で、冒険あり、恋あり、サスペンスありで、懐かしくて面白い作品なんだけど、ラストの展開が…トラウマになりそうな恐ろしさ。その展開もふくめて、とにかくよくできた映画だった。

そんな1984年。

ぼくにとってもかなり重要な年だった、と最近気がついた。

当時10歳。小4から小5になった年。

これまで何とも思ってなかったんだけど、気がつくとnoteにも1984年の事を書いていた。

「風の谷のナウシカ」を見に行ったのが、84年3月のことだった。

その「ナウシカ」の公開ひと月前には「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」が公開されている。

宮崎駿と押井守の代表作が続けざまに公開されているなんて…すごい年だ。

夏には「超時空要塞マクロス・愛・おぼえていますか」まで公開されている。

ちなみにこの頃はアニメ作品は劇場で公開と同時にビデオソフトを売っていた。

劇場でそれを目にして死ぬほど欲しかったのを覚えている。

テレビでは3月に「装甲騎兵ボトムズ」が最終回になった。

今でもいちばん好きなロボットアニメのひとつ。

戦場しか生きる場所を知らない無口な男が主人公のロボットアニメで、まったく子ども向けじゃなかった。最後は主人公が神を殺した末に、愛する女性と冷凍睡眠に入って、宇宙を永久に彷徨う選択をするという、子どもにはポカーンとなる展開で、あっけにとられた。

「ボトムズ」しかり「ビューティフル・ドリーマー」しかり、子どもは完全においてけぼりで、その距離感がすごくよかった。

「なんなんだこのアニメは…」ってのめりこんでいった気がする。

プラモデルも作っていた。

この年に作っていたのはコアブースターのプラモデルだ。

改造して武器を追加して、カラーリングをスカイブルーの迷彩塗装にした。

近所にあったアンドロメダという模型屋のプラモデルコンテストに出して、佳作に入選した。

他の受賞者はもっと大きな人たちだった。

賞品はプラモデルの塗料1色とか大したものじゃなかったけど、何か賞をもらったのって、実はあとにも先にも人生でこれだけだかもしれない。

しかし佳作って…。

マイケル・ジャクソンにハマったのも1984年だ。

スリラーを見て、数ヶ月後にバレエを始めた。1984年のはじめ頃だ。

ほんとはマイケル・ジャクソンみたいなダンスをやりたかったんだけど、間違えてバレエを習い初めてしまった。

「これじゃない」って思いながら、それからの8年間バレエな人生だった。

テレビで連日報道されていたのは「かい人21面相」だった。

いわゆるグリコ・森永事件。

「グリコの せい品に せいさんソーダ いれた」という犯人からの予告に、お菓子を買うのが怖くなったのを覚えてる。

この事件をモチーフにした映画「罪の声」も今年公開された。

メディアを巻き込んで展開された日本で初めて「劇場犯罪」と呼ばれた事件だ。

メディアを巻き込んだ事件と言えば、「ロス疑惑」の最初の報道、週刊文春が「疑惑の銃弾」の記事を掲載したのもこの年だ。

ロス疑惑か、かい人21面相か、テレビはそんなのばっかりやっていた。

報道が事件を大きくするような、そんな時代の始まりだったのかもしれない。

まったく興味がないのに、祖母がテレビで見ていて、なんだかこの2つの事件は鮮明に覚えている。

84年と言えばロス五輪だ。

スポーツには何の興味もなかったけど、開会式のロケットマンの衝撃的だけは覚えている。

人が飛ぶ時代が来た!って衝撃だった。

ロス五輪にはまったく思い入れはないんだけど、この年はヨーヨーブームが起きていて、ヨーヨーにはロス五輪のマスコットイーグルサムが描かれていた。

おたいち尾張小牧店レトロコーナー

— お宝市番館尾張小牧店おもちゃ (@otakoma_toy) November 10, 2020

懐かしい1984ロサンゼルスオリンピックのラッセルヨーヨースペシャルスピンイーグルサムver.買取しました。ヨーヨーホルダー付き。今の子はスーパー300ってガラス瓶のコーラが自販機から買えたのは知らないんでしょうね(´∀`)#ラッセルヨーヨー#イーグルサム pic.twitter.com/aboUE2cOLi

ああ、そう、これ、これ。これと同じ赤いヨーヨーを持ってた。

で、このチャンピオンって人が近所のスーパーに来るっていうんで、自分のヨーヨーにサインをもらいにいった。

片田舎のスーパーだし来たのはニセモノの可能性高いけど、顔とかよくわからないし、とにかく初めて「ガイジン」を見た!ってすっごく興奮した。

当時、日常で外国の人を見ることなんてまったくない時代だった。

初めてガイジンを見たって興奮した数ヶ月後の84年12月にアメリカに行った。

何をしに行ったかというと、マイケル・ジャクソンを見に行ったのだ。

「ビクトリーツアー」というジャクソンズのライブツアー。

これを見るためだけにアメリカに行った。

行ったのはツアーファイナルのロサンゼルスのドジャースタジアム。

ステージのマイケルは豆粒ほどの大きさだったけど、

アメリカのライブ会場では客がみんな踊るのだというのに驚いた。

その後、来日したマイケルのライブは来る度に毎回何度も見に行ってるけど、やっぱり「ビクトリーツアー」がベストライブだったと思う。

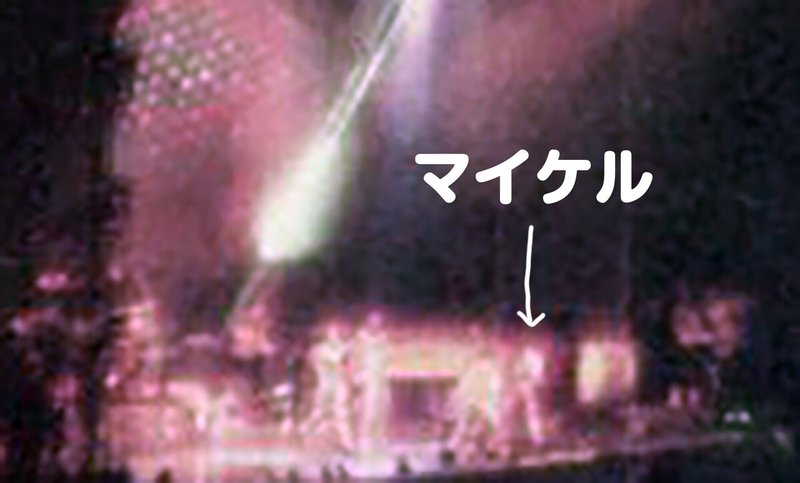

その時の写真。豆粒ほどにも見えないステージのマイケル。

拡大してこれ。衣装を見て「ワーキング・デイ・アンド・ナイト」を歌ってる時の写真だと、いまわかった。

テレビゲームにのめりこんでいったのもこの年だ。

ファミコンは持ってなかったけど、ゲームセンターとかスーパーの屋上のゲームコーナーで「スターフォース」とか「ソンソン」「スパルタンX」「1942」などのゲームにお金をつぎ込んでいた。

そのお金はバレエ教室に通う交通費をあてていた。

電車を乗り継いで4駅先にあるバレエ教室に自転車で行くことで交通費を浮かせて、お金を捻出していた。

電車なら15分。そこを自転車で45分以上かけて通っていた。

交通費はこども料金で往復300円くらいのものだけど、月のお小遣いが1000円だったので、週2回の300円の収入は大きかった。

バレエ教室の近くにある「ミッキー」というゲーセンが行きつけだった。

不良のいない平和なゲーセンで、ゲームの種類が充実してたので何年もそこに通っていた。

ハードなバレエのレッスンのあとよく自転車で帰る気力があったなって思うけど、とにかくゲームやりたい一心で必死だったんだろう…頭が下がる。

そんなある日「ファミコン、買ってやろうか?」って、離れて暮らしていた父親と出かけたときに言われた。

まだふつうにおもちゃ屋で売っていたときだ。

かなり欲しかったはずなのに、なんだかそのは素直に欲しいと言えなくて、「いらない」って断ってしまった。

それからしばらくしてそれを死ぬほど後悔することになった。

そして2年以上も後悔し続けることになるとは、そのときは夢にも思わなかった。

そのほんの少し後、ファミコンは欲しくても買えない存在になってしまった。

1984年の12月、1枚の企画書が任天堂に出される。

宮本茂によるあるゲームの企画書。

そしてその翌年その企画は「スーパーマリオブラザーズ」という名前で発売されて、社会現象とも言えるブームを起こすことになる。

そしてファミコンは一気に市場から消えてしまう。

欲しくても、どこにも売ってない。

そんな状態が何年も続いた。

ファミコンを手にできたのはそれから2年も経ってからだ。

たったの2年くらいの話だけど、子どもの頃の2年は永遠と言ってもいいくらいの長さだった。

後に新聞社で働いていたとき、スーパーマリオの開発と発売時の話を聞くために任天堂本社に行ったことがある。

宮本茂さんに企画書やら当時の資料なんか見せてもらいながら2時間近くたっぷり話を聞かせてもらう至福の時間だった。

その時の話で覚えているのは「失敗(バグ)を生かす物作り」ってことだった。

スーパーマリオは設計通りに作ったわけではなくて、のちに面白いって言われた要素は、プログラム上のバグが元になってるって話だった。

マリオが大きくなったり小さくなったりするのもバグから生まれた発想で、何もないところを叩くとブロックが出るというのもバグが元になってる。

「頭で考えたものより、偶然出てきたものの方が面白い」、だからバグを直すんじゃなくて生かす作り方をしたという。

考えてみたらぼくが1984年に出会ったものは、人生においてのバグみたいなものかもしれない。

言ってみたら余計なものばかりだ。

当時一緒に暮らしていた祖母に言わせれば「無駄なことばかりして、勉強せんといかんばい」ってことばかりだ。

映画やアニメにハマって、マイケルに出会って、ダンスを始めて、それでゲームにのめりこんでいって、オタク的な道を進んでいくことになる。

勉強はまったくしなかった。

そのツケは社会人になって回ってきて苦労はしたけど、人生のあらゆるところで、映画やアニメやゲームやマイケルに支えられてきた。

心の支えになったっていうのもあるけど、それだけじゃない。

実際に映画とかアニメとかゲームとか無駄だと言われたものが、仕事や人生で役に立った。新聞社に務めていたときには特にそうだった。その頃の話はいずれまた書くかもしれない。

とにかく1984年だ…。

この年出会ったものが人生そのものを全部作ったじゃないかと思う。

ほんと、大きすぎた、1984年が。

そんな84年が舞台の「ワンダーウーマン1984」、ぜひ劇場で!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?