【本】「40歳を過ぎたら、働き方を変えなさい」再読⑤

読むたびに再発見のある「ビジネス書再読」シリーズですが、今回も佐々木常夫さんの「40歳を過ぎたら、働き方を変えなさい」を改めて再読していきたいと思います。やっぱりいつの時代も「変わらない」もの、そしてその時々によって「変えていく」もの、どちらもあるんだな、と確認できますね。それでは進めて参りましょう。

■「信頼口座」の残高を確認しておこう

銀行の預金口座を確認するように、自分が蓄えてきた「信頼」の口座を確認する。たとえば日頃から時間や約束を守り、人の窮地には進んで手を差し伸べる誠意ある行動を積み重ねていれば、信頼口座には豊富な蓄えがあることになる。豊富な蓄えがあれば、大きな失敗をしでかしてしまったとしても、「彼があんなことをするなんて、よほどのことだ」と受け止めてもらえる。

一方、残高が不足していると、一つの失敗が大きな命取りとなる。20代、30代は「若いから仕方ない」と大目に見てもらえるが、40代にもなるとそうはいかない。信頼口座が十分でなければ、たとえ能力が高くてもチャンスを与えられる機会が減り、挽回しようにも取り返せないという事態を招きかねない。

名著「7つの習慣」にもある「シナジーを作り出す」

これはスティーブン・コビィー先生の名著「7つの習慣」内にある「シナジーを作り出す」という6つめの習慣に書かれている「信頼残高」のお話に通じますね。相手に対して「信頼」の残高を日々積算していこう、そうすれば思わぬトラブル時にも相手に残高があれば、まだ大事にはならないかもしれない。しかし、残高がゼロ、もしくはマイナスだとしたら、相手との関係性は崩れるだろう、というような話だったと思います。これはまさにその通り。

「何を言ったかより、誰が言ったか」にも通じる

割と私の中で持論としているのが上記の「何を言ったかより、誰が言ったか」説。同じ事でも自分が信頼している人の言葉であれば、ストンと腑に落ちるところも、そうでない人に言われたとしたら・・・。悲しいことに人間は結局は感情を持つ動物なわけで、どうしても好き嫌いで動いてしまうところってあるじゃないですか(もちろんそうではなく、冷静にありたいとは思うんですけどね・・・涙)。私など超典型的な感情人間(=単純ということ)なので、まさに「誰に言われたか」が内容よりも上位に来てしまうタイプ。それだけにこの「信頼残高」は本当に大事。

■「悲観は気分、楽観は意思」と心得よ

40代は出世競争にさらされたり、管理職としての激務に追われるなど、30代に比べて格段にストレスを抱えやすくなる時期。しかし不安やストレスというのは、行動を起こす源泉にもなり得る。もちろん過剰なストレスはよくないが、自分の能力を引き出し、ブレイクスルーを果たす絶好のチャンスと捉えれば、ストレスは強ち悪いものではない。

「幸福論」を著した哲学者のアランは、次のような言葉を残している。

「悲観主義は気分のものであり、楽観主義は意思のものである。」

つまり、物事を気分で考えていたら、不安が増えると気分が落ち込む。しかし、「何とかなる、為せば成る」という意思で考えれば、不安が増えても強い気持ちでいられる。つまり意思力で楽観的に物事を見た方が、何事もうまくいくのである。

これもやっぱり「誰と一緒か」も大事

自身を振り返り、たしかに40代前半は相当キツかったです、本当に。それこそ歯を食いしばって、なにくそーと思いながら、日々回していたように思います。ただ、一番キツかったとき、あんまり細かいことは書けませんが、社員ではなくアルバイトのメンバーたちが私に同情してくれて、一緒に支えてくれていたんですね。ですから、私も「このメンバーたちのためにも頑張らなければ!」と必死だったことを思い出します。そのメンバーとは今でも交流があり、彼ら彼女らが立派に社会人としてそれぞれの地で活躍している報告を貰えたり、当時のことを「やることが多くて大変だったけど、楽しかった、一緒に働けて良かった」なんて言って頂けると・・・冥利に尽きますよね。ですから、不安もストレスも一緒に乗り越えていける仲間がいるか否かは大きいんだと思います。

■力を抜いて、運命を受け入れよ

「人は人、自分は自分」。アドラーの言葉。人と比較しない。人生は他者との競争ではない。対人関係の軸に競争があると、不幸から逃れられない。努力の目標は、他人との比較ではなく自分軸で決めるもの。人と比べて頑張らなくちゃ、なんて思わなくていい。人と比べていたら、永遠に競争することになって、底なしの努力を強いられることになってしまう。そんな努力の仕方をしても、自分を成長させることはできない。他人のことは、自分を成長させる参考程度に考えればよいのだ。「運命を引き受けて頑張ろう。頑張っても結果は出ないかもしれないけど、頑張らなければ、何も生まれないじゃないか。」現実から目を背けず、与えられた運命を受け入れる勇気を略さなければ、あなたの前途は自ずと開けてくるはずだ。

まさに「置かれた場所で咲きなさい」ですね

この本を最初に読んでいた時期は、なんとしても自分が頑張らねば、と仕事術の項目にマーカーを引きながら読んでいた形跡がしっかり残っていました。若かったなーと目を細めたくなります(笑)。さて、今、こうして再読していく中で大きく変わったのはこの項目かもしれません。「運命を受け入れよ」という意味では、前職を退職し、現職に再就職するという、自分の中では大きな変化を自分で決断し、さらに実行したというところでしょうか。

もちろんまだまだ前職で頑張っている同僚や先輩、後輩もいるので、どこか後ろめたい気持ちは常にあるわけですが、それはそれ。言い訳かもしれませんが私としてはやるべきことはやったと思いますし、あれ以上前職を続けていても、最早惰性でしかなく、さらにはかつて持っていた情熱を再燃させて頑張れたか、というと・・・これは断言できるんですが、再燃出来なかったと思います。もう、ここは「人は人」と割り切って、まさに「置かれた場所で咲きなさい」という気持ちで別の道を歩き始めた、という感じですかね。

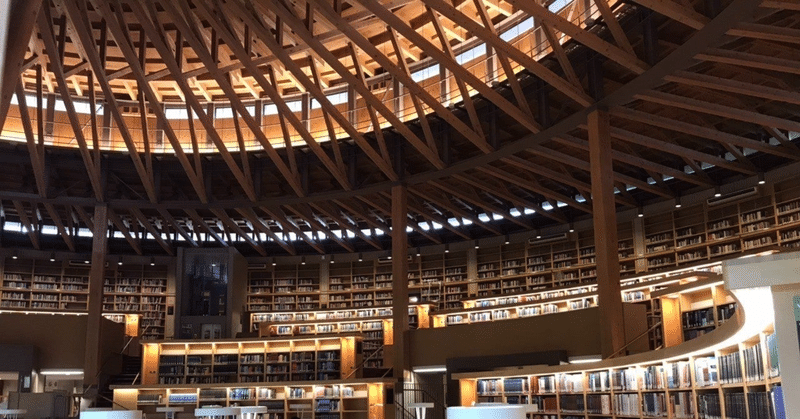

■教養=「生きた知」を身につけよ

ビジネスでは物事の本質を見極める判断力や、人を理解し動かしていく人間力などが求められる。これらを会得するには様々な観点からの知見、ものの見方、考え方を養わなければいけない。そのためには哲学や文学など、人間性の土台を育み精神性を養う教養書が役立つ。

プレゼン術や整理術などといった実用書を読むことで、具体的なスキルやノウハウを習得するのももちろん悪くないが、即効性のあるものは得てして効き目が薄れるのも早い。40代ではむしろ、すぐ役立たなくても、長く太く効き目を発揮してくれるような、教養を身につける読書を心がけるとよいだろう。

ただし教養を身につけるといっても、単に知識を頭に詰め込めばいいと勘違いしてはいけない。いわゆるエリートと呼ばれる人の中には、知識=教養と勘違いし、詰め込んだ知識をひけらかしたがる人もいるが、そんなものは現場では役に立たない「死んだ知識」である。ビジネスパーソンに求められるのは、あくまで仕事で成果を出し、人を幸せにするための「生きた知識」なのだ。残念ながら日本のリーダーの多くは、お金や仕事の話題一辺倒で、深い教養を備えた人があまり見当たらない。しかし、自らを幸せにするには「生きた知識」=教養を略してはいけない。

このあと空前の「教養本」ブームが到来する・・・

佐々木さん、凄いですよね、未来を予見したかのように、この後に「教養本」の大ブームがやってきましたよね。ビジネス本のコーナーにいけば、とにかく「教養としての・・・」という肩書きの付いた本が大量に並ぶ状態に(ま、もちろん釣られて大量購入している自分がいるわけですが・・・笑)。それだけ「教養」というものに現代人がコンプレックスを抱いているということなのかもしれませんね。やっぱり欲しいですからね、「教養」。

今度とお化けは出てこない(見たことない)

いつかは「教養」をつけたい・・・とただ願っていても、いつまで経っても「教養」は身につきませんよね。今度は教養本を読むか、とか、そういうのもダメですよね、結局、アクションを起こさないと。これもある種「今度とお化けは出てこない」に通じる、今度、今度と逃げてるだけではいかんぞ、という話なように思います。自分の気になった分野でいいので、やっぱり「古典」を読む、しかも最初はジュニア版だったり、漫画版のようは平易なものから入ってもいいと思います。書店に行くとそうした本が結構ありますからね。

いますよね、知識量=教養という勘違い

クイズ王じゃないんだから、知識だけ豊富にあっても、やっぱり「薄さ」ってバレますよね。若い時期は「お、そんなこと知ってるんだ」と褒められるかもしれませんが、中堅以上になれば、そうしたキーワードだけを知っていても、かつてほどは褒められないはず。やはり日々、自身で研鑽を積んでいかなければいけないと思います。ま、かくいう私自身が日々そうした取り組みが出来ているかというと怪しいところもありますが・・・笑。

今回もやっぱり胸に突き刺さる、佐々木さんの「熱い言葉」がたくさんありました。と、同時にかつての自分と向き合う機会にもなっているという面白さが個人的にはあります。若さ故に勢いで突き進んでいた当時を振り返り、年月を経て、私自身の環境も変化した今、「変わらないモノ」「変えるべきモノ」があるな、と再認識しつつ読み直しています。特に今回のラストの「教養」問題は、当時から変わらずあんまり着手できていないな、と再確認。さきほど自分で書いてますが、やっぱり地道に日々の努力しかありませんからね、そんな一朝一夕で身につくモノでもないですし、さらにはどこまで到達したら「教養ある人間」なのか、なんていう定義があるわけではないですからね。それでも今より少しでも身につけていきたいモノではあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?