美の来歴㊿ 〈フジタ〉を拒んだ国吉康雄の「裏切られた戦後」 柴崎信三

〈亡命者〉と〈米国人画家〉を生きた故郷喪失者の運命

野見山暁治はその年の秋に出征のため東京美術学校、いまの東京芸大美術学部を繰り上げ卒業しているから、『アッツ島玉砕』と作者の藤田嗣治の姿を見たのは卒業直前の1943(昭和18)年9月に上野の東京都美術館で開かれた〈国民総力決戦美術展〉の一場面であろう。

〈学校で絵を描いていたら誰かが面白いぞ、と大声をあげながら教室に入ってきた。今なァ、美術館に行って、お賽銭箱に十銭投げるとフジタツグジがお辞儀をするぞ。本当だった。隣の美術館でやっている戦争美術展にさっそく行ってみたら、アッツ島玉砕の大画面のわきに筆者の藤田嗣治が直立不動でかしこまっていた。当世規定の国民服で、水筒と防毒マスクを左右の肩から交互させて背負っている。脚には革の長靴をはいて、ともかく見事ないでたちだ。もちろん頭は五分刈りだったが、これもまた似合っている〉(野見山暁治『四百字のデッサン』)

『アッツ島玉砕』は日本の敗色が強まる第二次大戦後期、厳寒の北太平洋の孤島で上陸する米軍との過酷な戦いの末、ほぼ全滅する日本軍の断末魔を大画面に描いた作品である。倒れた累々たる兵士たちを踏み越えて、軍刀を手にして突き進む隊長の山崎保代を中央に配した褐色の画面は重苦しいが、惨い戦争の現実をたしかに伝えている。

戦意高揚や国威発揚が「戦争画」の目的とすれば、これはいかにもその効果を損ねる作品である。にもかかわらず、公開された『アッツ島玉砕』は大戦末期へ向かう「銃後」の国民に大きな反響を呼んだ。軍部への「戦争協力」で画壇の中心的立場にあった藤田がこの作品の横に軍装で立ち、賽銭を投じる鑑賞者に一礼するという芝居がかった場面は、この作品が「鎮魂画」として国民に広く受け止められたことの証でもあろう。

藤田嗣治にとって「戦争」は裸婦や猫や静物と同じような自分の画題の一つであり、それ以上の思想的な意味は持ち得なかった。そのことで画家が、敗戦にともなう「戦犯」として世論の追及を受けることになるのは、運命の皮肉と呼ぶほかはない。

野見山暁治はこう続けている。

〈戦争がみじめな敗けかたで終わった日、フジタは邸内の防空壕に入れてあった、軍部から依頼されて描いた戦争画を全部アトリエに運び出させた。そうして画面に書き入れてあった日本紀元号、題名、本人の署名を絵具で丹念に塗りつぶし、新たに横文字でFOUJITAと書き入れた。先生、どうして、と私の女友だちは訝しがった。なにしろ戦争画を描いた絵描き達は、どうなることかと生きた心地もない折だ。なに今まで日本人にだけしか見せられなかったが、これからは世界の人に見せなきゃならんからね、と画家はこたえたという。つまり、フジタにとって戦争は、たんにその時代の風俗でしかなかったのかもしれない〉

*

藤田嗣治は神奈川県津久井郡小淵村藤野(現相模原市)で敗戦を迎えた。

進駐軍の占領がはじまってからほどなくして、夫人の君代と住まっている疎開先の農家に一台のジープが土煙をたてて、はるばる東京からやってきた。パリ時代の画家仲間でGHQのメンバーとして米国から来日したバース・ミュラーである。

「日本の戦争画を集めて米国で展覧会を開きたい」

ミュラーの提案を聞いた藤田は、渡りに船と戦地へ動員された自身や仲間の画家たちが描いた戦争画の回収に動き出した。マッカーサーの占領下、画壇には「戦争協力」をめぐって〈戦犯〉指名への疑心暗鬼が広がっていたが、かつて「陸軍美術協会」の会長まで務めた巨匠の視野には、それは遠い稲妻のようなものであったに違いない。

しかし、〈戦後〉の逆風が彼を取り巻きはじめた。

「美術家の節操」と題して、画家の宮田重雄が新聞紙上で藤田批判の狼煙を上げた。

〈曰く藤田嗣治、曰く猪熊弦一郎、曰く鶴田吾郎。これ等の人たちはひとも知る、率先、陸軍美術協会の牛耳を採って、戦争中ファシズムに便乗した人たちではないか。まさか戦争犯罪者も美術家までは及ぶまいが、作家的良心あらば、ここは暫く筆を折って謹慎すべき時である。今更どの面下げて、進駐軍への日本美術紹介の労などとれるか〉(1946年10月14日付『朝日新聞』所載)

藤田は反論した。

〈偶偶開戦の大詔渙発せらるるや一億国民は悉く戦争完遂に協力し、画家の多数も共に国民的義務を遂行したに過ぎない。戦争中国家への純粋なる愛情を以て仕事を成した画家は勿論、凡ての画家も今敗戦の事実に直面し、心からの謙譲と良心とを以てその敗因を正視し反省し、軍官によって成された世界観とその指導との誤れる今日迄の国家の方針を一蹴して世界平和と真の美への探求をきわめ、精一杯の勉強を成さねばならぬと思う〉(同10月25日付『画家の良心』)

GHQは翌年5月に開く東京裁判へ向けて、陸海軍はもちろん政財界や学術、思想界などの指導者を〈戦犯〉として訴追する動きを急いでおり、美術界でも戦争協力で指導的立場にあった人物が対象となる不安が高まりつつあった。

疎開先から戻って、東京西郊の練馬に居を移した藤田のもとを旧知の画家、内田巌が訪れたのは、紙上でこの〈戦犯論争〉がたたかわされていた時期と重なる。

雨の降る晩、ともに戦争画を描いた仲間でもある画家の突然の訪問を喜んだ藤田は、自ら自転車で魚屋へ出向いて鮪を買い、これを肴に再会した内田と杯を交わした。

ところが内田の表情がさえない。

「実は」といって一枚の紙を懐から取り出すと、そこには日本美術会の書記長の名前で、藤田嗣治氏は「戦犯画家」として活動を自粛されたい、とある。

「どうか先生、みんなに代わって罪を引き受けてください」と涙を流しながら懇願するする内田を前にして、藤田は悲憤慷慨した。

「私は戦争発起人でもなく、捕虜虐待したわけでもなく、日本に火がついて燃え上がったから一生懸命消し止めようと力を尽くしただけだ。何が悪いのかわからないが、私が戦犯と決まるなら服しましょう。死も畏れないが、出来れば太平洋の孤島に流して貰って、紙と鉛筆だけ恵んでもらえれば幸いです」

けっきょく美術界の〈戦犯指名〉は杞憂に終わったが、指導的な「戦争協力画家」という履歴は戦後の藤田にとって、まことに居心地の悪い空気を生んでいった。かつて「乳白色の裸体画」で「エコール・ド・パリの寵児」と喝采を浴びた巨匠であってみれば、祖国を離れて「フランスへ戻る」という選択肢のほかに、もはやとるべき道はない。

ところがフランス領事館に渡航の査証を申請して認められたものの、「戦犯画家」という風評はフランス本国でも取りざたされていて、渡航許可は一向に下りない。それならばと、藤田はGHQの人脈を介して一旦米国へ脱出し、ニューヨークのブルックリン美術学校の教授という身分でしばらく活動したのち、フランスへ入国するという戦略をたてた。かくして藤田が羽田空港からパンアメリカン航空機で米国へ向けて出発したのは、1949(昭和24)年3月10日であった。

「絵描きは絵だけ描いてください。仲間喧嘩をしないでください。日本画壇は早く世界的水準になって下さい」

空港へ見送りに来た十数人のかつての画家仲間たちに向かって、藤田はそう言った。

*

〈戦犯〉として祖国を追われると、昨日まで〈鬼畜〉と呼んだかつての敵国に何事もなかったように移り住むことができるのが、この画家の不思議な器量なのである。ところが、藤田のオプティミズムは最初の〈亡命先〉とたのんだ米国で予期せぬ壁に突き当たった。ここも安住の地でないことを彼は知るのである。

ニューヨークで空港に迎えに出た米国の友人たちが、あいさつもそこそこに伝えたのは、藤田の招聘を決めていたブルックリン美術館付属美術学校などが受け入れの「返上」を申し出てきたことである。この「藤田排斥」の中心となったのが、戦前に米国に移住した日系人画家として、西海岸やニューヨークなどで活躍していた国吉康雄である。

夏堀全弘著の『藤田嗣治芸術試論』のなかで、晩年の藤田はこう回想している。

〈この話が抑々でたところ、国吉氏が大いに邪魔を入れて、私が戦争中軍部に協力した、軍国主義だなどと、アメリカ美術連盟の主事かなんかの肩書で、美術学校も恐れを抱いて私を招聘してくれないことになった、といった。ニューヨーク、シカゴ辺の共産党の画家連中の反感で、私を締め出しにかかり、また私がこの土地で地盤を築くことを国吉氏は恐れて、ブルックリンもニューヨークのモーガンスクールも非常な詫び状と残念だという手紙をもらった〉

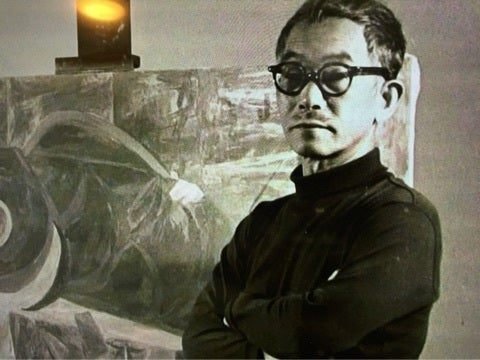

国吉康雄は16歳で故郷岡山を後に単身で渡米し、サンフランシスコやロサンゼルスで鉄道の洗車作業員や農家の果物摘みなどのかたわら美術学校に通って絵をまなんだ。米国は当時、西海岸を中心に日本からの移民がピークをなした。黄禍論が高まる厳しい環境の下、国吉は1922年にニューヨークのダニエル画廊で開いた個展で、東洋的な筆触と繊細なモダニズムがメディアに高く評価されて脚光を浴びる。

世界恐慌が起きた1929年、ニューヨーク近代美術館(MOMA)の「19人の現代アメリカ画家展」に選ばれて、国吉の名前は国際的にも知られるようになった。

祖国を捨てて「米国人画家」として生きた国吉の足跡はしかし、留学先のフランスで「エコール・ド・パリの寵児」と呼ばれた藤田の栄光とは対照的に屈折している。

西海岸を中心に移民した多くの日系人が日米開戦とともに強制収容所に収容されるなかで、国吉は「敵性外国人」の疑惑を免れて戦時下を「米国人画家」として生きた。その背景には、戦時下の彼が積極的に米国の世論工作にかかわって日本の侵略戦争を批判したこともあった。国吉は米国戦時情報局(OWI)の対日宣伝放送にもかかわり、「アメリカは民主的な理念への確信を分かち持つがゆえに、ここに集まったあらゆる人種集団の国です。それは人民の大地です」と祖国日本に向かって呼びかけた。

OWIは国吉に日本軍の残虐な虐待や拷問を描くポスターの制作も求めた。1942年に中国を救済するためにニューヨークで開いた「国吉康雄回顧展」では、首都東京への空爆を容認する発言まで残している。戦時下とはいえ、過剰とも見える米国への同調と祖国への敵対は、すでに「米国人画家」として画壇の枢要な地位を占めつつあった国吉の、一種の自己防衛の本能がもたらしたものであったのだろう。

岡山県立美術館・福武コレクション

さらに言えば戦後、〈戦犯画家〉として祖国を追われた藤田嗣治の米国入国に国吉が強い警戒のまなざしを向けて遮ろうとしたのは、「米国人画家」として生きるための彼の自己証明であったのかもしれない。

ふたりはかつて、パリ時代の藤田が米国を訪れた際に面識もあった。それにもかかわらず、滞在中の藤田がニューヨークで催した個展でもついにまみえることがなかった。「12月8日の真珠湾」を描いた藤田を「米国人画家」の国吉は許さなかったのである。

*

フランスへの再入国が認められるまで1年足らずの短い米国滞在の間に、藤田嗣治は戦後を代表する大作「カフェ」を手がけている。

パリのカフェの一角、ワイングラスと書きかけの手紙を前に頬杖をついて座っている黒のドレスの若い西洋人女性がモデルである。背後の山高帽の客と給仕の後ろ姿の向こうに、パリの街角がのぞいている。女は誰にあてて手紙を書いているのだろうか。

ようやく戻った戦後の平和の気配ととも、褐色の座席にはそこはかとない倦怠が漂っている。祖国を追われてたどり着いた新天地で、再び冷たい風に見舞われた藤田が、はるかなパリを望見している姿に画面は重なる。

国吉康雄にもこれとよく似た女性像がある。1936年に描かれた「バンダナをつけた女」である。バンダナを垂らして煙草をくゆらすこの画面のモデルは、椅子の手すりに頬杖をついて眼差しを下げている。灰褐色の画面に漂うのは、もっと深い哀しみを湛えたアンニュイである。これもまた、祖国を捨てて米国という異邦に身を預けた画家の心の断面が、大都市の片隅に生きる女性の孤独のなかに映し出されているようである。

藤田は一年の米国滞在を経て、1950年初めにようやく懐かしいフランスの土を踏む。

ところが、あれほど思いを寄せたパリでかれを待ち受けていたのは、やはり〈戦争協力〉をめぐる画家の戦前の履歴への疑惑であった。

ル・アーブルから列車がサン・ラザール駅に到着すると、たくさんの報道陣が待ち受けており、質問の矢が飛びかった。

〈戦争中、大佐として軍部で活動していたのは事実か〉

〈戦犯の木戸幸一や寺内正毅との関係は如何〉

虚実を交えた問いになんとか答えたのち、藤田は「私が死んだらモンパルナス墓地のモディリアーニの側に埋めてほしい」と締めくくって席を立った。

画家はカトリックの洗礼を受けて5年後にフランス国籍を取得し、ランス近郊に作った礼拝堂の壁画制作に余生を捧げた。祖国へ帰ることはついになかった。

1948年にホイットニー美術館で大規模な回顧展を開いた国吉康雄は,1952年にはヴェネチア・ビエンナーレに米国代表として作品を出品した。しかし国内の「赤狩り」の余波を受けて次第に力を失い、米国国籍取得を目前にして63歳で逝った。

戦後、画家として異郷で生涯を閉じた二人の〈故郷喪失者〉の足跡は、どこかで奇妙に歪んだ相似形を描く人生の表徴のようにも見える。

=標題図版・藤田嗣治「カフェ」(部分)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?