立川立飛歌舞伎 義経千本桜 ”忠信篇”

<白梅の芝居見物記>

新しい祝祭空間としての舞台

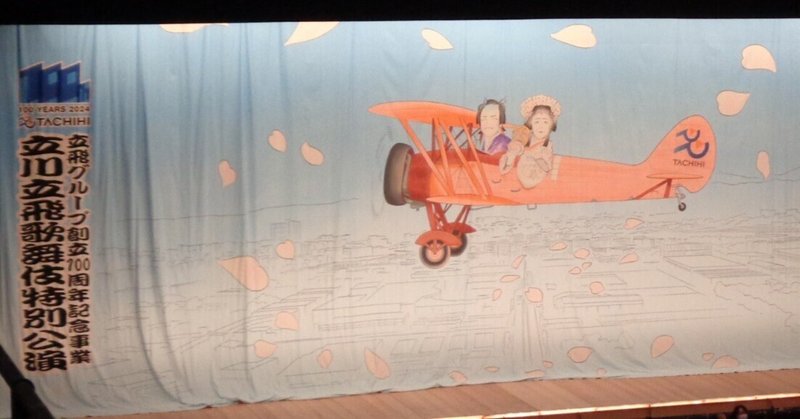

10/25(水)から10/28(土)まで「立飛グループ創立100周年記念事業 立川立飛歌舞伎特別公演」として、立川ステージガーデンにて、歌舞伎が上演されました。

2500人の観客を収容できるという広い空間。

演劇を見る者にとっては、知名度の低いステージでの初めての上演。

今回は猿之助丈を欠いた一座で、チケットがなかなか売れないのではないか‥と、少し心配もしましたが‥。

蓋を開けたらなかなかの盛況。

8月歌舞伎座、9月南座での『新水滸伝』の好評によるものでしょうか。主催者側の、今後へつながる興行にしたいとの強い思いやサービス精神が功を奏したからでしょうか。

歌舞伎に馴染みのない方々にも好評だったのでしょう。

来年11月の同ステージでの歌舞伎上演が、早くも千秋楽の日に発表されました。

澤瀉屋一門に中村壱太郎丈、中村鷹之資丈を加えた舞台が清新で、真摯にに丁寧に熱演している姿が、とても気持ちのいい舞台でした。

その上、芝居を見せるだけではなく、芝居空間として楽しめる工夫、役者を身近に感じさせる工夫、そうした「おもてなし」の心のようなものが、ともすれば無機質にも感じる空間に人の温かみを感じさせてもくれ、4時間15分という長丁場ながら、最後まで観客も楽しむことが出来た要因ではないかと思います。

上演日が水曜日から土曜日。13:00開演、7:15終演。

幕間に食事を楽しむのが常である大劇場での歌舞伎の観劇とは異なり、訪れた見物に、芝居の前後で街にお金を落としてもらおうという、主催者側に恩恵をもたらす日時の設定だったことが、行ってみてわかりました。

千円の商品券を頂き、夕食を楽しんで帰ることが出来たから言うのではありませんが‥

そうした街と歌舞伎との、Give&Takeの在り方は、決して悪いことではないと私には思われます。

一日かけて芝居を楽しむ。

そんな江戸時代の芝居見物を現代に蘇らせる可能性のある、街ぐるみで行われる歌舞伎興行を打つことが出来る。

それも、東京都の多摩地区に。

立川駅北口から立川ステージガーデンにつながる街並みは、新しいおしゃれな空間。そこで共存共栄出来る歌舞伎の在り方も、歌舞伎の大きな可能性の一つとなっていくのではないか、と期待がふくらみます。

広い空間での芝居の可能性

今回の舞台は、大変楽しめましたが、この空間が古典歌舞伎に適しているかと言えば、それは決してそうとは言いかねるようには思います。

何故かと言えば、

見る側にとって、それも初心者には特に、本格的な古典作品を集中力を持って見るには、天井の高さも含め空間がやはり広すぎると言うこと。

所作板を踏んだ時の音が、金属音のように反響しとても耳障りであり、マイク頼りすぎた音響は繊細な台詞などの表現を享受しにくいということがあるからです。

ただ、演じる側にとって、こうした広い空間で芝居をするという経験は、大きな財産になるように思われます。

以前、壱太郎丈が玉三郎丈に『滝の白糸』を習われた時、幕見席まで届くように演ずるように指導された、というようなことを読んだ覚えがあります。そしてその舞台で確かに、壱太郎丈の放つオーラが、見ている側にもひときは強く伝わってきていたことをよく覚えています。

演じる側の意識の問題とも言えますが、広い空間いっぱいに伝わるように演じること、そうしたことに挑戦していくことは、役者さんにとっても何よりの財産になっていくのではないかと、私は思います。

2023年3~4月、IHIステージアラウンド東京で『新作歌舞伎 ファイナルファンタジX』が上演された後の團菊祭。『髪結い新三』に弥太五郎源七で出演された坂東彦三郎丈の舞台が、大きくなっていたことに多少なりとも驚きました。

一ヶ月以上、あのやたらと広い空間で、真摯に舞台をつとめられた結果ではなかったかと、私は思っています。

人間国宝となられた中村歌六丈も、あの空間での芝居から、熱の入り方が強くなったように私には感じられました。

そういう意味で、立川ステージガーデンの広さは歌舞伎役者にとって、たまに演じるのであれば、決して悪い空間とは言えないように私には思えます。

また、天井の高さもこの空間の特徴ですが、この天井の高さを生かす演出を開拓していくことも、歌舞伎が世界を目指していくのであれば、貴重な経験を与えてくれるものになるのではないかとも思います。

歌舞伎のみならず、舞台芸術が演者の肉体芸で魅せる空間であるとすれば、劇場が演者に集中できる空間として発達するのは必然です。

歌舞伎において古典作品は、客席を暗くせずに上演されます。歌舞伎の劇場が大きくなっていく過程において、演者の芸に集中し易いように舞台や客席の天井はあまり高くせず、空間が横に伸びていったのも、必然性があったからだと言えましょう。

古典歌舞伎を中心におく歌舞伎の殿堂において、これ以上縦に空間を広げることは、本来あり得ないこというまでもありません。

ただ、例えば、玉三郎丈が『鷺娘』で、天井の高さを生かした演出をされそれが大変美しかったことを覚えています。

歌舞伎座とは違った空間で、役者の芸や作品そのものをさらに効果的に見せるために、天井の高い空間を生かす演出が試みられてもいいように思うのですが、いかがでしょうか。

三人の忠信、二人の静

若々しく清新で今しか見られない貴重な舞台を堪能しました。

三階、椅子はかたく、身体をひねっての観劇。若い頃ならいざしらず‥。と、思いそうなものでしたが‥

空間は広く、花道や下手側は見えなかったにもかかわらず‥。

二つの大きなスクリーンは臨時で設置されたのだそうで、舞台をつくる側の心遣いも大いに関係していたと思いますが、

最後まで楽しめた一番の理由は、若い役者さんたちの舞台が清々しかったからであるのは、言うまでもありません。

鷹之資丈の「鳥居前」の忠信。

お父様の姿が重なって見えた瞬間があり、ハッとして、感慨深かいものがありました。今、まさに伸び盛りで、見るたびに存在感をます上に、パワーだけではなく、きちんとした”芸”を見せるという姿勢が大変頼もしく、うれしい限りです。

團子丈の「吉野山」の忠信。

身長が高く手足が長いのが生かされ、丁寧に真摯に取り組んでいる、そんな姿が大変魅力的な舞台となっていました。祖父や叔父からは肉体芸よりむしろ精神に重きを置いて継承し、芸の上では自分の肉体や仁を生かすべく、多くの先輩達に教えを請いながら、一歩一歩、年輪を重ねていかれたらと思いました。

青虎丈の「四の切」の忠信。

渡辺保氏の劇評では、厳しい評価を頂いていましたが‥

今回恥ずかしながら、渡辺氏の劇評で、はじめて四の切における義経と源九郎狐の悲哀が、自身が身置く世界における深い孤立感にあることに気付かされました。作者は単なるファンタジーではなく、日本の歴史を彩った人物に深い思いを致しながらこの場面を書いたことを改めて学びました。私自身もっと作品を掘り下げなければ、と思いました。

渡辺氏の期待は、多分、猿之助丈をはじめとして、この作品を継承していく後進、すべてに託された課題なのだろうと、私は受け取りました。

私の次元では、青虎丈の舞台に関しては、教わったことを一生懸命演じようとしている姿勢が、却って色のついてしまった教え手の舞台より、新鮮に感じられ、それを魅力的に感じたのが、偽らざる感想です。

笑也丈の静。

新作歌舞伎に関しては魅力的な人物像を描き出しますが‥

今回の公演において、三代目がご覧になっていたとしたら、一番お怒りになるのが鳥居前の静ではないか、と私は思います。

カーテンコールでは、奇跡の60代と紹介されていて、美しいという点において異論はありいませんが‥

歌舞伎における赤姫、ましてや静という女武道の芯の強さがなくてはならない役柄にもかかわらず、そこから完全に逸脱しており、若い忠信が古典としてきっちりと好演していいる中で、支えるどころか足を引っ張っていたのは、悲しい限りです。

壱太郎丈の静。

吉野山は決して悪くはなく丁寧な踊りを楽しませて頂きました。

ただ、若すぎるともいえる忠信が相手で引っ張る立場にあり、バランスもあったでしょうが‥。

お祖父様の吉野山も女武道を強く感じさせるものではなかったですが‥。ただ、お祖父様の吉野山は大立者としての格で大変見応えのあるいい舞台だったので、ここで必ずしも強さだけを問題にする必要もないのでしょうが‥。

澤瀉屋を支えるお客様の層に合わせたところもあるのかもしれません。『新水滸伝』では、笑也丈ばりのかわいさでお夜叉を演じていたのが、印象に残りました。ただ、静でそんなかわいらしさがところどころ顔を見せるのには、私としては疑問が残りました。

上方の役者さんであっても、四の切も含め女性らしい情を大切にしたとしても、変にかわいらしさを出そうとするのは、私には違和感があります。

『曾根崎心中』でお祖父様のお初より、むしろフレッシュな壱太郎丈のお初の中に、近松の描こうとした人物を見た私としては、芯の強いきっぱりとした壱太郎丈の静を期待したくなります。

中車丈への期待は、別の機会に譲ります。

2023.11.4

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?