【読者への挑戦 出題編】 次の一球は?

出題編

江熊虹郎のヘッドセットに、一番バッター鈴木の焦りと苛立ちを隠そうともしない囁き声がぶつけられた。

『おい、どうなってるんだよ』

小型マイクが鈴木の息を至近からまともに拾ったせいで、ポップノイズが江熊の耳に突き刺さる。

「す、すみません。すぐに分析しますので」

背中に嫌な汗が伝うのを感じながら、江熊はヘッドセットのマイクに応答した。日曜日の午後二時にプレイボールがかかった屋外球場のデイゲームとあって、滝のように流れ出る汗は一向に止まらない。

――おかしい。いったいどうなっているのだ。

江熊は、テレビカメラのビューファインダーを覗き込んだ。

ファインダー越しに、サンダーズの先発ピッチャー・モリソンの涼しげな横顔が見える。さらにその十八・四四メートル先に座っているのは、サンダーズ不動のスタメンキャッチャー堂本だ。マスクの向こう側で不敵な笑みを浮かべている。

対して、左バッターボックスに立つファイヤーズのリードオフマン鈴木の表情は、なんとも頼りない。

――どちらがホームチームなのか判ったものではないな。

江熊は、ここまで投じられたモリソンの二球について、手許のメモを見ながら必死に考えを巡らせた。

***

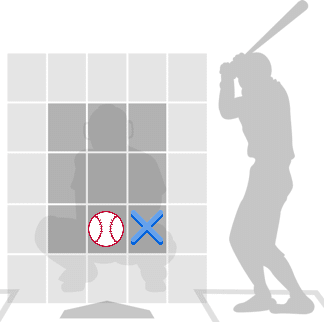

一回裏、ファイヤーズの攻撃。

一番バッター鈴木に対する初球、キャッチャー堂本の出したサインは、明らかにど真ん中だった。

シーズン開幕から今日まで、サンダーズ戦では必ずセンターカメラを任されてきた江熊だ。最新型の望遠レンズで捉えた堂本の指は鮮明で、マニキュアの黄色まではっきりと見て取れた。間違えるはずがない。

――奴は舐めてかかってます。鈴木さん、ここはど真ん中です。強く叩いてください。

だから江熊は、自信をもって鈴木にそう伝えたのだ。

ところが、実際に投じられたのは時速一六二キロの内角高め――インハイのストレートだった。内角を抉られた鈴木は咄嗟に腕を畳んで対応しようとしたが間に合うはずもなく、中途半端なスイングでワンストライクを取られてしまった。

続く第二球。堂本の要求は真ん中高めだった。いわゆる釣り球というやつだ。初球にインハイを突いてバッターを仰け反らせ、次に対角線上の外角低めに来ると思わせておいて、二球続けての高めで思わず空振りさせてしまう。よくある手口だった。

――鈴木さん、次は真ん中高めに釣り球行きます。芯を食って打球が上がればホームランですよ。

江熊には今度こそ、自信があった。

鈴木も構えたバットをいつもよりほんの僅かに水平方向に寝かせ、高めを痛打する準備は万端だった。

しかしまたしても、モリソンが投じたのは正反対の真ん中低めだった。

意表を突かれた鈴木は見逃しで、ツーストライク。あっという間に追い込まれてしまった。

『おい、どうなってるんだよ』

と鈴木が苛立つのも無理はない。

百発百中の精密機械と謳われ、キャッチャーはただミットを構えているだけで寸分違わぬ場所に勝手にボールが収まると評判の天才が、よもや二球続けてコントロールミスなど犯すはずがなかった。

「す、すみません。すぐに分析しますので」

とは答えたものの、江熊に即応できる自信はなかった。

――なにかが、おかしい。もしや、勘づかれたか――。

現在リーグ首位を走るファイヤーズは、本拠地に二位サンダーズを迎えた天王山の三連戦で、既に二連敗を喫していた。しかも三戦目の相手先発は、中四日での強行登板となる絶対的エースのモリソン。ここで負けてしまうと、三連戦前に三・五あったゲーム差は、たったの〇・五にまで縮まってしまう。やはり、昨年の王者サンダーズに勝つのは容易なことではなかった。通常、三ゲーム差を埋めるには約一ヶ月かかるという話もあるくらいだから、直接対決の三連敗がどれだけ痛いか。ファイヤーズにとって、今日の試合は絶対に負けるわけにはいかなかった。

昨シーズン最下位に沈んだ弱小ファイヤーズが今年は一変、破竹の快進撃を続けているのには理由があった。昨オフ、民放キー局の首都テレビが長らく所有していたファイヤーズを、さる大手IT企業が買収したことで、風向きが一気に変わったのだ。IT企業らしく「完全データ主義」を標榜し、スタメンから継投のタイミング、試合中の送りバントやヒットエンドランといった作戦立案に至るまで、すべて監督代行のAIが決めるという革新的なチーム運営は、旧態依然としていた日本のプロ野球界を驚かせた。

……ということに、表向きはなっている。

その実態は、反則すれすれの――いや、明らかに不正な、いかさまの勝利なのだった。

裏金、八百長、審判買収、客席からのレーザーポインター照射、なんでもござれ。

ピッチャーが帽子のつばの裏側にこっそり松ヤニを塗布しておいて、それを指に塗りたくって不正投球するなどというのは、もはや当たり前のことだった。

そして、ファイヤーズ最大の武器――それは、テレビ中継用のセンターカメラからのサイン盗みだった。

ファイヤーズ主催のホームゲームの中継は、前体制から引き続いて首都テレビに担わせる。そもそもファイヤーズ売却の決め手のひとつとなったのがこの契約条項だったわけだが、新しく球団オーナーとなったIT企業は、したたかだった。莫大な放映権料の一部をキックバックする代わりに、センターカメラ――すなわち、センターバックスクリーン付近から捉える、ピッチャー、バッター、キャッチャーの三者を収めたメインの中継映像――のカメラマンに、サイン盗みを命じたのだ。グラウンドレベルからはまず見ることのできないキャッチャーからのバッテリーサインも、高精細の望遠レンズを通せば筒抜けとなる。

ちなみに、近年よく見かけるようになった、バッターの頬から顎にかけてを守るヘルメットのフェイスガードが、じつは通信用の超小型マイクを仕込むために使われていることは、部外者にはまったく知られていない。耳の穴にすっぽり収まる受信用の完全ワイヤレスイヤホンも、いまや市販品がすっかり普及して、珍しくもなんともなくなってしまった。フィールド上で不用意にヘルメットを脱がない限り、イヤホンが露見することはありえない。

シーズン開幕前、オーナー企業の命を受け、首都テレビの撮影クルーには極秘の特命班が設けられた。それが、江熊をチーフとする「チーム・エニグマ」だ。江熊たちは暗号解読の専門家たちを招き、過去の試合映像を仔細に分析して、競合球団のキャッチャーたちが出すバッテリーサインを解析していった。

そうして得た膨大な研究成果をもとに、実際の公式戦では、チーム・エニグマの各チーム担当者がカメラマンとして現場入りし、暗号解読役とバッターへの情報伝達役を務めていた。ファイヤーズがホームゲームにめっぽう強く、驚異のホーム勝率七割超えを記録しているのも、それが理由だった。

しかし、もしサイン盗みがサンダーズ側にバレてしまっているとしたら……。

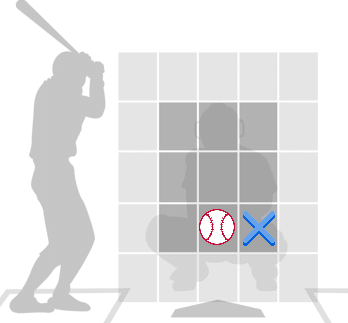

江熊の心配をよそに、三球目のサインが出された。

高さは真ん中で、アウトコースぎりぎりいっぱい。

堂本の意思は明白だった。

ノーボールツーストライクまで追い込んだのだ。まだボールカウントは三つも余裕がある。無理してインコースを攻めるよりは、打たれにくく打ってもファウルになりやすいアウトコースぎりぎりいっぱいに逃げて、振ってくれたら儲けもの、くらいの感覚でいるのだろう。あくまでも審判にはストライクゾーンに来ているように見せるため、高低にメリハリはつけ過ぎない。

コントロールに絶対の信頼をおけるモリソンにだからこそ出せるサインだといえよう。

「アウトコース、クサいところ行きます。カットしてください」

みすみす三球で見逃し三振を取られたら、堪ったものではない。かといって、強引に打とうとしても引っかけて内野ゴロになってしまうおそれがある。ここは逆らわずに引きつけて、レフト方向へファウルを打つのが得策だろう。

『了解』

ヘッドセットに、鈴木からの短い応答が入る。

モリソンが第三球を投げた。

果たしてボールは、高さこそ要求通りだが、インコースに食い込んできた。

アウトコースに向けて踏み込もうとしていた鈴木は虚を突かれ、慌ててバットを出したものの、芯からは程遠い根もとに当たってしまい、詰まらされてサードゴロとなった。

――やはり、いつもとは違う……。

江熊は戦慄した。

「チーム・エニグマ」のチーフとしてサンダーズの作戦分析の全責任を負っている江熊に、これ以上の失敗は、もはや許されなかった。なんといっても相手は「球界の首領」を自任して憚らない、名門にして強豪のサンダーズなのだ。昨シーズン、二位に九ゲーム差をつけてリーグ優勝したサンダーズを倒さないことには、ファイヤーズの優勝はなしえない。大手新聞社が牛耳っているサンダーズに対しては、ファイヤーズのオーナー企業が「オールドメディアに負けるな」とばかりに異様な敵愾心を燃やしており、江熊にかかる重圧もひときわ大きかった。

昨日までは、少なくともサインの解読を間違うことはなかった。球種もコースも、ほとんど江熊の読み通りだった。多少、ピッチャーのコントロールミスで逆球が行くことはあっても、ある程度はバッターの機転で対処できていた。それでもこのカードで既に二連敗を喫してしまったのは、単純に力負けだ。江熊に責任はない。

しかし今日になって、明らかな解読ミスを三球連続で犯してしまった。

いまごろベンチに戻った一番バッターの鈴木が、チームメイトに向かって悪態をついているだろう。

よりによって最も解読が平易なモリソンのサインが、シーズンの途中でいきなり変更されるとは……。

不意に、江熊はどうしようもなく喉の渇きを覚えて、傍らに置いてあったペットボトル入りのブラックコーヒーをがぶ飲みした。少なくとも五回裏終了後の休憩時くらいまでは席を立てないので、カフェインの過剰摂取は控えるべきだったが、止められなかった。

ウグイス嬢にコールされ、二番バッターの加藤が右打席に入る。

『お願いします』

律儀な加藤は、打席に入るときにいつも、相手キャッチャーと球審への挨拶を欠かさない。しかし、その声のいくらかは小型マイク越しに江熊に向けられているのだろうと思うと、江熊はさらなるプレッシャーを感じずにはいられなかった。

加藤への初球。サインは外角低めだった。まあ妥当なサインだろう。

「加藤さん。アウトロー行きます。見逃してもいいでしょう」

了解のサインとして、加藤は左のつま先で二回、地面を叩いてみせた。傍からは、足もとの感触を確かめ、打撃フォームを固めているようにしか見えないだろう。

モリソンが長い腕を振って、第一球が放たれた。

ボールは糸を引くようにして、ど真ん中にズバッと決まる。

文句なしの見逃しストライク。

江熊の顔から血の気が引いた。

まともに捉えていれば、ホームラン間違いなしの絶好球だった。

キャッチャー堂本の勝ち誇ったような目が、百メートル以上離れたところにいる江熊のほうを見たような気がした。モリソンはと見ると、こちらも飄々としていて、なにやらゲームを楽しんでいるかのような余裕さえ湛えている。少なくとも、サインミスや失投を犯したという動揺は、いっさい見受けられなかった。

まさか、本当に、彼らはサインを変えたのだろうか……?

二塁ランナーから見えることはあっても、基本的にキャッチャーがピッチャーに出すバッテリーサインは、攻撃側の選手には見えないものだ。二塁ランナーがサインを盗んでバッターに伝えることも、表向きルール上では禁止されている。だから、バッテリーサインというのはシーズン中、滅多に変更されるはずのないものだった。膨大な数の映像を解析してきた江熊は経験則から、そのことを知っていた。だいたいサインを日替わりで複雑にしすぎてバッターとの勝負に集中できなかったり、サインミスを犯してキャッチャーが後逸してしまったりした日には、本末転倒だろう。

ましてや、モリソンの使うサインは誰よりもシンプルで、解読するのに三十分と要さなかった代物なのだ。サインは十二種類しかない。なぜならモリソンは、変化球を一切用いず、最速一六五キロのストレート一本で勝負してきた唯一無二のピッチャーだからだ。たとえ一六〇キロ超えのストレートを投げることができたとしても、緩急をつける変化球がなければ、プロのレベルでは通用しないのが常識だった。ところがモリソンには、常にストライクゾーンぎりぎりいっぱいで勝負できる抜群のコントロールと、誰にも真似できない球の質があった。ストレートが来ると判っていても打てない。専門家でさえも分析しきれない凄みが、モリソンの球にはあるのだった。

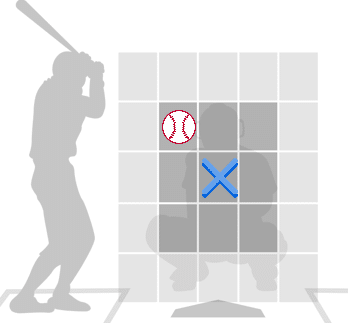

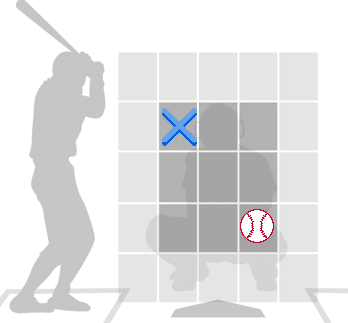

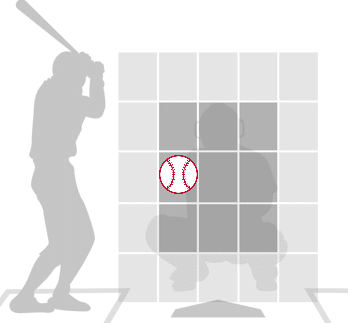

前回の登板までモリソンが使っていたはずのバッテリーサインは、至ってシンプルだ。

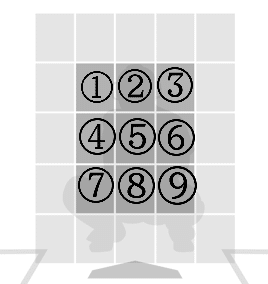

まず、コースに関するサインが九種類。

ストライクゾーンを縦横にそれぞれ三分割し、投手の視点から見て上段左から右に向かって1、2、3、中段左から右に向かって4、5、6、下段左から右に向かって7、8、9と番号を振る。テレビのバラエティー番組でときどき見かける的当てゲームと同じ要領だ。

そして、キャッチャーの出すサインが人差し指一本なら「1のコースに投げ込め」というメッセージとなる。

同様に、指が二本なら2。

三本なら3、四本なら4、五本なら5のコースを表わす。

ただし、指が五本立てられたあとに、続けて人差し指が一本出されたら、指示は6になる。

五本のあとに二本なら7、三本なら8、四本なら9といった具合だ。

実際には、以上の九種類しかほとんど使われていなかった。

残る三種類のサインは、ランナーを背負ったときにだけ用いられる。

小指一本なら、一塁牽制。お行儀はよろしくないが中指一本なら、二塁牽制。親指一本なら三塁牽制だ。もちろん、江熊のヘッドセットはランナーのイヤホンともワイヤレス回線を接続したままにしてあるので、牽制のサインが出た瞬間に伝え、帰塁の準備をさせておく。逆にランナーは、牽制のサインさえ出ていなければ高確率で牽制球は来ないので、リードを大きくとって、大胆に盗塁のスタートを切ることもできた。

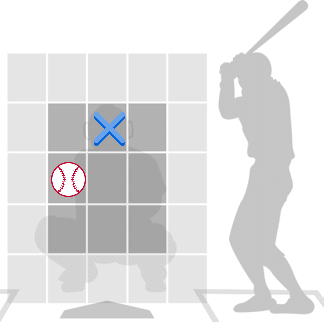

堂本から、加藤への二球目のサインが出された。

指は五本、次いで四本。9のコース――右打ちの加藤から見ると、内角低めの窮屈な球だ。

江熊は、逆方向への軽打やバントといった小技が得意な加藤の聡明さに賭けることにした。

「加藤さん。サインはインローです。ただし、今日はなぜか、ことごとくサインの裏を突いてきます。とすると、対角線上のアウトハイに来るかもしれない。インローとアウトハイ、両方ケアできますか」

江熊が提案すると、少し間があって、

『よっしゃ来い』

と少年野球のような威勢のいい声がヘッドセットに届いた。その声は、すぐそばに座る堂本にも聞こえているはずだ。気合いを入れ直すための、ごく自然なバッターのふるまいではあるものの、堂本にサイン盗みの手口がバレているのではないかと思うと、遠くで見守る江熊は気が気ではなかった。

ついに投じられた第二球は、出されたサインとも江熊の予想とも異なっていた。

8番のコース――真ん中低め。

インローをケアしていた加藤はバットに当てることこそできたが、一塁方向へのファウルボールとなってしまった。

またしても、ノーボールツーストライク。

加藤が一回、打席を外してベンチのほうを見やり、ひと呼吸を入れる。

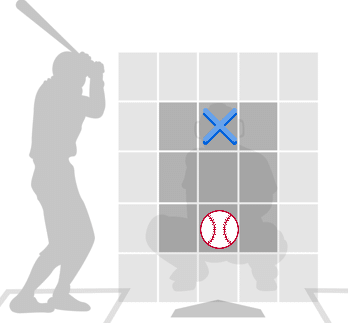

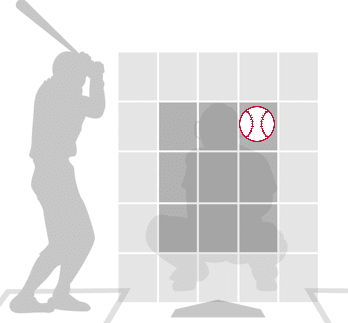

再び対峙しての第三球のサインは、指が二本。真ん中高めの釣り球だった。

意表を突かれれば空振りしてしまうが、事前に来ると判っていれば絶好のホームランボールになりうる。

江熊は手許のメモを見ながら、努めて冷静に加藤に語りかけた。

「サインは真ん中高め、釣り球です。差し込まれないように注意してください。ただ、最初の鈴木の打席で、真ん中高めの釣り球のサインを出しておいて、モリソンは正反対の真ん中低めに投げてきました。真ん中のラインでケアしておくといいかもしれません」

そのとき、キャッチャーの堂本がほんの少しだけ外角寄りに構え直したのが見て取れた。ノーボールツーストライクから一球ボールゾーンに外して「遊ぶ」というのは、プロではよく見かける定石ではある。しかし、モリソンの球を受けるとき、堂本が内角や外角に寄るのを見るのは初めてだった。モリソンの超高精度のコントロールをもってすれば、ミットを動かさず、堂々と真ん中に構えていればよかったのだ。そしてボールが届く直前に、サインを出したコースにミットを素早く動かして捕球する。そうすることで、キャッチャーが左右に身を寄せる音や気配でコースを推測されずに済むし、万が一、バッターが後ろ目に盗み見たとしても、コースがバレることはない。かようにプロ野球とは、繊細な駆け引きのうえに成り立っているスポーツなのだ。

まずい、外に来る――と江熊が直感したときには遅かった。

三球目は外角ぎりぎりいっぱい、4番のコースに決まって、加藤は空振り三振に倒れた。

加藤が項垂れてベンチに帰っていく。

どうやら思ったよりも新しいサインは複雑らしい。そのことが、江熊にはにわかに信じられなかった。モリソンは、陽気で人好きのする性格ではあるものの、テレビのインタビューや球団公式の動画チャンネルなどでたびたびイジられているように、お世辞にも賢いとはいえないことで有名だった。母国では幼少のころからプロ野球選手になることだけを夢見ていて、ろくに勉強してこなかったと公言して憚らない。とりわけ数字にはめっぽう弱く、かんたんな足し算や掛け算さえできないところを披露しては、チームメイトやファンの笑いを取っていた。いわゆる「おバカキャラ」だ。

通訳を介してもなおコミュニケーションには難があるといい、少しでも複雑なサインになると覚えられないし、そもそも面倒くさがって覚えようとすらしない。サンダーズ側もその点は早々に諦めていて、野球理論の座学や作戦ミーティングへの出席は特例で免除しているし、試合中、ベンチからサインを出すことは一切ないという。堂本の出すサインが少年野球並みにシンプルなのもむべなるかな、といったところか。

そのくせ負けず嫌いで、勝負事となると誰にも譲ろうとしない。変化球を習得せず、ストレート一本にこだわって磨き上げてきたのも、それが彼にとって勝つために最善の策だったからだ。煩雑な投球理論など要らぬとばかりに、力でねじ伏せる。どこに投げるか、サインはすべてキャッチャー任せ。その代わり、サインには百パーセント応えられるように、針の穴をも通す驚異の制球力が磨かれたというわけだ。

ちなみに、数字には弱いモリソンだが、意外にもチェスやチェッカー、チャイニーズチェッカー、コネクトフォー、ヘックス、ナインメンズモリスといった数字を使わないテーブルゲームが趣味でもあるらしい。とはいえそれも、学生時代、同じような学歴を持つ荒くれ者揃いの母国の野球部で、指導者に隠れて夜な夜な賭けゲームに興じていたのがきっかけなのだとか。運の要素が絡まないゲームばかり遊んでいたということは、誰かひとり知恵の働くやつがいて、考えなしの男たちを格好のカモにして搾取していたのだろう。その誰かに負けるものかと意地を張って、ゲームの定石や必勝理論は知らなくても、経験と直感だけで渡り合ってきたのがモリソンという男だった。どこまで行っても勝負が好きな熱血漢。

いま江熊は、彼の凄みを見せつけられているのかもしれない――そう思った。

テーブルゲームで培ってきた空間把握能力や勝負勘が、案外、ピッチングにも活かされているのかもしれないと。

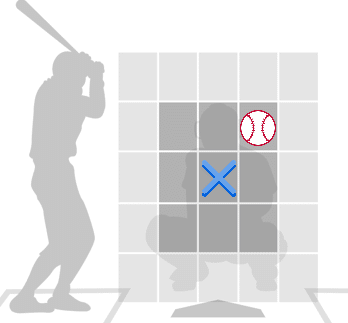

続く三番バッターの郷田が、左打席に入る。

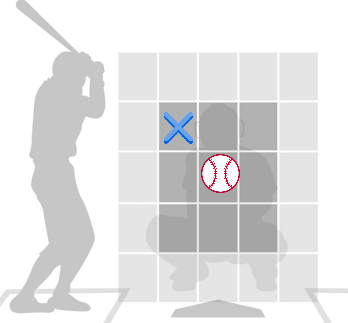

ここで出された堂本のサインは、指が五本。そのあとに続く指はなかった。

5番のコース――ど真ん中。

打てるものなら打ってみろ、という堂本の挑発のようにも思われた。

「郷田さん。先ほどの加藤さんへの指示を聞いていましたね。今日はなんだか様子が変です。サインの解読がことごとく裏目に出ます」

二番バッターの加藤が打席に立っているあいだ、三番の郷田は一塁ベンチ前のネクストバッターズサークルにいて、打席に入る準備をしていた。当然、ヘルメットを被ったまま、江熊の声も聞いていたはずだ。

「初球のサインはど真ん中です。しかし、一番の鈴木さんへの初球もど真ん中のサインが出ていて、実際にはインハイに来ました。郷田さんも左バッターですから、鈴木さんと条件は同じ。次もインハイに来る確率が高いです。ど真ん中からインハイ付近をアバウトに狙って、引っ張りを意識してください」

長打も狙えるアベレージヒッターの郷田なら、得意なコースだった。

そして投じられたコースは――3番の、外角高め。

ホームベースの上空すれすれを掠める絶妙な球にバットは空を切り、三者連続でファーストストライクを取られてしまった。

順調な立ち上がりに機嫌をよくしたのだろう、堂本からの返球を受け取ったモリソンはすぐさま構えに入り、サイン交換を要求する。

二球目のサインは、1番――郷田から見て、内角高め。長打を狙うには絶好球だ。

「アウトローです、郷田さん。厳しいコースですが、打てると思ったら行ってください」

こうなれば江熊もヤケクソだった。サインの内容を正直に伝えるのをやめ、正反対の指示を出してみることにしたのだった。

果たして投じられた球は、外角低め。

ただし僅かに外れてボールとなった。あれはバットに当たっても凡打にしかならない。ハイボールヒッターの郷田には幸いした。

――大丈夫、まだ運はある。

カウント、ワンボールワンストライク。

ここでさらなる驚愕が、江熊を待ち受けていた。

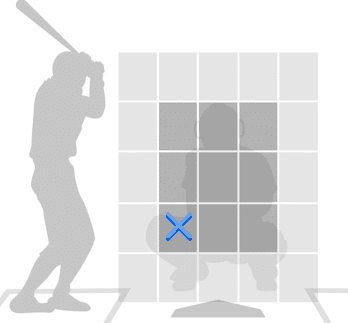

なんと堂本は、サインを出さなかったのだ。

しかも目配せだけで、モリソンも頷いている。

前代未聞だった。

「ごめんなさい。堂本は、サインを、出しませんでした。来た球を打つしか、ありません」

江熊はなんとか言葉を絞り出し、ありのままを伝えるしかなかった。郷田からの返事はない。

自信満々に投げ込まれたモリソンの剛速球は、4番のコース。インコースぎりぎりいっぱいだった。

しかも堂本は、あらかじめそこに来るのが判っていたかのようにミットを動かし、一瞬のうちに捕球してみせたのだ。

テレパシーでも使っているのかと疑いたくなるくらいの阿吽の呼吸だった。

これでワンボールツーストライクと追い込まれた。

四球目のサインは2番、真ん中高めの釣り球。

再び悩ましい局面が巡ってきた。江熊は歯噛みした。一番の鈴木には2番のサインで8番、真ん中低めの球が来たが、二番の加藤に対しては4番、外角ぎりぎりいっぱいのコースに決められてしまった。今回はまた、8番とも4番とも違うコースに飛んでくる可能性だって除外できない。その法則性が、江熊にはいっこうに判らないのだった。

配球チャートを見ると、郷田にはここまで外角高め、外角低め、真ん中内側の順となっている。定石でいえば、アウトローに投げるのが無難なカウントではある。ただ、裏をかいてインハイで空振りを誘うという手口も、十分ありえそうだった。

「郷田さん、インハイです。前で捌いてホームラン狙いましょう」

焦っている自覚はあったが、江熊は腹を決めてヤマを張ることにした。法則性を突き止めるまでは、もうヤマを張り続けるしかなかった。江熊があれこれ考えても意表を突かれてばかりで、案外モリソンも、気まぐれで適当に投げているだけなのかもしれない。

江熊が祈るように見つめる先で、第四球が投じられた。

ボールの軌道は迷いなく、高いリリースポイントから角度をつけて真ん中低め、8番のコースへと糸を引くように真っ直ぐに描かれた。

慌ててカットしようとしても時すでに遅し、郷田のバットは、まるきり見当違いの場所で空を切る。

江熊は天を仰いだ。入道雲が目に染みた――。

***

それから打者が一巡するまで、ファイヤーズ打線は無得点に終わった。

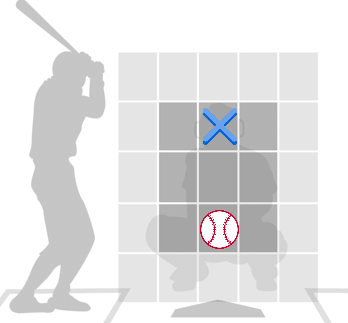

堂本が出したサインと、実際に投じられた球のコースの相関は次の通りだった。

四番バッター岩山、右打ち。

初球サイン6、投球結果5。甘く入ったところを捉えてセンター前ヒット。

五番バッター竹本、右打ち。

初球サイン9、投球結果5。江熊の指示に従って見逃し。打者、悔しがる。

二球目サイン3、投球結果6。アウトローにヤマを張っていたため空振り。

三球目サインなし、堂本のミットは低めの構え、投球結果8。

引っかけてショートゴロでダブルプレー。ツーアウト。

六番バッター平島、左打ち。

初球サイン3、投球結果5。打球に伸びはなくレフトフライ。チェンジ。

七番バッター桶川、右打ち。

初球サイン5、投球結果7。三塁線、ライン際のファウルボール。

二球目サイン6、投球結果4。空振り。

三球目サインなし、堂本のミットは動きなく真ん中の構え、投球結果9。ボール。

四球目サインなし、堂本のミットは動きなく真ん中の構え、投球結果2。釣り球にバッターの意識なく空振り三振。

八番バッター猪瀬、右打ち。

初球サイン1、投球結果5。打ち損じて捕手の後方へファウル。

二球目サイン9、ここで江熊は3か6を予想して伝えるが、投球結果は8。空振り。

三球目サイン3、江熊は対角線上の7を警戒させるが、投球結果は2。

高め釣り球の意識なく空振り三振。モリソンが拳を突き上げて嬉しそうに吠える。

九番バッター杉内、左打ち。

初球サイン5、投球結果9。空振り。

二球目サイン1、ここで堂本のミットは外寄りの構え、投球結果3。ファウル。

三球目サインなし、堂本のミットは動きなく真ん中の構え、投球結果4。

四球目サイン2、投球結果8。低め僅かに外れてボール。

捕手、ここでいったんタイムをかける。

仕切り直して五球目サイン5、投球結果9。当てただけのサードゴロ、チェンジ。

***

四回表に二点を先制され、いよいよ追い詰められたファイヤーズは、ベンチの前で円陣を組んだ。四回裏の攻撃は、一番バッターから始まる好打順だ。打者一巡して、それぞれモリソンのスピードにも多少は順応してきたはずだから、なんとか食らいついて塁に出て突破口を開いていきたいところだった。

『みんな、このカレンダーを見てくれ』

円陣の中心にいる七番セカンド桶川の声が、江熊のヘッドセットにも届いていた。

『見てくれ、この交互に整然と並んだ〇と×の行進を。今月、俺らの月間勝率はちょうど五割なんだ。カード勝ち越し、負け越し、勝ち越しを繰り返してきた。でも今日負けたら、五割を切っちまう。そんなことは、絶対にあってはならない。このカード、三タテだけは、絶対に阻止しよう。さあ行こう!』

桶川の威勢のいい掛け声に「さあ行こう!」と他の選手たちが野太い声で応じて、それぞれの持ち場に散っていった。一番の鈴木は打席へ、二番の加藤はネクストバッターズサークルへ。キャッチャーの猪瀬は、ピッチャー杉内とともに五回表の作戦を練るべく、投手コーチのもとへ。

ちなみに「三タテ」とは、プロ野球の世界では「三連敗」を表わすのによく使われている語だ。六チームがホームとビジターを渡り歩きながら総当たりで年間一四三試合をこなすリーグ戦では、三試合をひとくくりの「カード」として捉え、三日間、同じ球場で同じチーム同士が顔を合わせるのが、基本的なルーティンとなっている。そのため、同一カードで二勝以上できればめでたく勝ち越しとなるし、一勝以下なら負け越しとなってしまう。奇数単位で優劣を比べ、ファンが一喜一憂できるように、上手いこと組まれているのだ、プロ野球という興行は。

そして三連敗――三タテを喫すると、チームにとっては悲惨だ。戦力が拮抗したリーグであれば二勝一敗、一勝二敗と調子を上下させながら進んでいくのが道理で、一方的な戦いにはなりにくい。ところが三連敗では、得るものがなにもない。相手チームよりも劣ったという結果だけが残り、連敗はえてして長引く。

当然、三タテを喰らえばスポーツ紙にも大きく書き立てられ、次回以降のテレビ中継の視聴率にも悪影響が出かねない。江熊としても、三タテだけはなんとしてでも避けたいところだった。

球場に流れる登場曲とともに、一番バッターの鈴木が第二打席に入る。

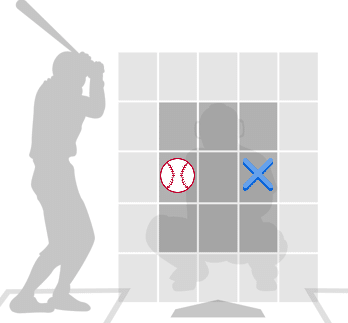

緊張の初球、堂本のサインは1番だった。

左バッターの鈴木から見れば、内角高めの厳しいコース。

「読めました。鈴木さん、ここはど真ん中です。確実に捉えてください」

自分でも驚いたことに、気づけば江熊は口走っていた。少し遅れて江熊の頭のなかに、ある仮説が組み上がっていく。

これまで、初球にコーナーの厳しいところ――つまり1、3、7、9のサインが出されたのは、二番加藤、五番竹本、六番平島、八番猪瀬の打席だった。

それらの投球結果は……いずれも5。最も甘いど真ん中だ。

モリソンが堂本のサインに頷いて、振りかぶって、投げた。

ボールは打ちごろのど真ん中めがけて進んでいく。

木製バットが芯で硬球を捉える、小気味のいい快音。

行った――と思った当たりは、僅かにライトポール際まで達する特大のファウルとなってしまった。

観客のどよめきがため息に変わる。

江熊も痛恨の思いだったが、しかし、自分の仮説が誤りでないと確信を深める結果ともなった。

依然としてポーカーフェイスを貫く堂本が次に出したサインは、9。外角低めの難しいコースだ。しかし、安直に狙ってしまっては、芯を外されることになる。

「いい当たりでした。次こそ行けますよ。鈴木さん、次は真ん中低めです。さっきの軌道と左右は同じで、バットを少し下から入れてアッパー気味にホームランをぶちかますイメージです」

第二球。

やはり江熊の推理した通りに、ボールは真ん中低めに来た。

ただ、リリースの瞬間にモリソンが直感で危ないと嗅ぎ取ったのかどうか、鈴木の膝より明らかに下を通過するボール球となった。見送ってワンボールワンストライク。

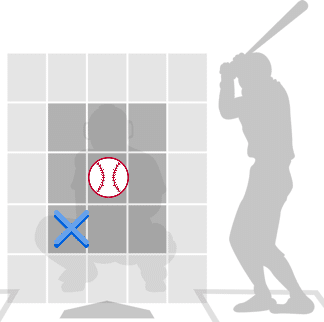

第三球目、江熊の推理は――堂本はサインを出さない、だった。

立ち上がってモリソンに返球し、再び定位置に座る堂本の一挙手一投足を、江熊はカメラのビューファインダー越しに固唾を呑んで観察する。

堂本は、サインを、出さなかった。

「鈴木さん。三球目は、外角高めです。遠く感じるかもしれないので、振るか振らないかは見極めてください」

確信をもって鈴木に指示を出し、戦況を見守る。

案の定、三球目は外角高めだった。

鈴木はぴくりと反応したものの、バットを止めて見逃し、ボール。

ビンゴ! いや、まだビンゴではないが、江熊の読みは冴えていた。

ツーボールワンストライク。初めてバッター有利のカウントに立つことができた。

四球目、ここでもサインが出されないことは、江熊にはすっかりお見通しだった。敢えて出すとしたら、堂本は7番のサインを出す。だが、わざわざ出す必要はないのだろう。サインを出さずとも、堂本にもモリソンにも自明のことだったから。

江熊は、この試合の勝利を確信した。

モリソンが次に投じる一球は――。

読者への挑戦状

賢明なる読者諸君へ。

私は読者に挑戦する。

いま、諸君の前には、すべての手がかりが与えられている。

頼りになるのは論理――ロジック、ただそれだけだ。

野球に関する特別な知識は必要ない。

すでに示された手がかりを用いて、諸君らが解くべき問題はひとつ。

モリソンが次に投じる一球は、1番から9番のうち、どのコースか?

かんたんな理由を添えて、コメント欄に述べよ。

解決編はこちら

サポートは本当に励みになります。ありがとうございます。 noteでの感想執筆活動に役立てたいと思います。