ダークソウルと金枝 3

さて、前回までのこの記事シリーズで、”森の王”や”薪の王”と呼ばれる存在が、超自然的な力を授かった神と同等の存在とされたことを説明しました。

したがってこれからの説明では、なぜそのような存在を殺さねばならないのか、ということ。あるいは、なぜそのような超常の存在が、一度死して蘇るという過程を持つ必要があるのか、という事を説明しなければなりません。

モータルとイモータル。死すべき人間と、不死の神々。まずイメージとして、人と神々とを分ける決定的なものは、この寿命や生死の概念でしょう。

その神々の化身とされる者たちを、そもそも殺そうと思うことが不合理のように思えますが、まずはそうした超常の力を持つものを、人々がどのように扱ったのかを説明する必要があります。

今回解説する、『金枝篇』第二章「魂の危機」は

第一節、王と祭司のタブー

第二節、魂の本質

第三節、王の祭司のタブー(前承)

という、ハンバーガーのような構成になった章です。

この節を並べた文面を見てもらうだけで一目瞭然ですが、この章は”王と祭司のタブー”というテーマについて、”魂”というものを中心に語っています。この『ダークソウル』に代表される、ソウルシリーズというものの世界観にとって、非常に興味深いものとなるでしょう。

玉座を縛るもの

いわゆる、無印ダークソウル。この第一作の時代を経て、その後ダークソウル2,ダークソウル3と続いていくわけですが、そうした後世の時代、どうにも”火を継ぐ”という事について、懐疑的な思想が蔓延していることに気づいた方も多いでしょう。

ダークソウル2の舞台となる、ドラングレイグ。

この王国に残されたストーリーを考察していくと、どうやら王妃デュナシャンドラに唆された王ヴァンクラッドは、巨人の国よりなにかを奪いその力を得たようでした。その何かによって”始まりの火”に近づくこともできたそうですが、結局、彼はその玉座につかずドラングレイグは荒廃してしまいました。

ダークソウル3の舞台は、ロスリック。

この王国は国を挙げて火継ぎを目指し、血の営みなるものを行っていたそうです。しかし、そうして生まれた血統の末、聖王ロスリックは、自らの運命である火継ぎを拒否。運命(あるいは何者か)は尚も火継ぎを存続させようと、過去の”薪の王”たちを蘇らせますが、その彼らさえも火継ぎの玉座を前に、これを拒否。鐘の音によって主人公である、火のない灰たちが蘇ったのでした。

こうしてみると、最初の薪の王グウィン、様々な不死の使命の情報が錯綜する中、なんとなく最後の篝火をつけようと、うっかり火を継いでしまった無印主人公以外、歴代の薪の王たちは大抵火継ぎを嫌がっています。

もちろん、生きながら火に焼かれるなど、だれしも御免こうむる役目です。

しかしこの世界においてどうやら火に触れる感覚は、現実のものとも少し違って描かれます。さらにはその名誉についてさんざん言い聞かされ育てられたであろう聖王ロスリックが、なぜああも火継ぎを嫌がり、そしてあのような萎びた生気のない姿として描かれるのでしょう。

一応、これが元ネタやモチーフに関する一考察であり、ダークソウルの世界観をそのまま言い表したものではない事を、言い添えておきます。しかし、おそらくこうした描写を説明できるであろう仮説を、『金枝篇』の中に見つけたのでここに引用し、紹介しておきます。

王や祭司の職務に付随する煩わしい戒律は、当然の結果をもたらすに至った。誰もがこの任に就くことを拒んだがため、これらは空位となりがちであった。あるいは任に就くものがいても、その重さゆえに生気のない人間、幽閉された隠遁者に成り下がり、その無気力な姿からは、世を治める力など欠落し、その権力はしばしば、無名ながらも現実的な支配力を行使することで満足できる、より強固な男たちの手に渡ることとなった。いくつかの国では、この至上の力の分裂が深まり、霊的な権力と世俗の権力が、完全に、永続的に分離してしまった。昔からの王族は純粋に宗教的な機能を保持し、一方世俗の統治権は、より新しく精力的な血族の手に委ねられたのである。

ずいぶん長い引用になってしまいましたが、これでもたった五文です。正確な引用のため文脈を切らず、必要と思われる部分を鑑みた故でございます。なにとぞ、ご容赦を。

さてこの文章を見てみると、ダークソウル3の世界に起こった、多くの部分を説明できる気がします。

この文章は、前述の二章、一節の、”王と司祭のタブー”から引用したもので、数多くの世界の王たちに課せられた、厳しい掟やタブーの結果を説明した文脈上のものです。髪や爪を切ってはいけない、特定の何かを見てはいけない、足を地につけてはいけない、太陽に照らされてはいけない、そもそも玉座から降りてはいけない……etc.

ロスリックの血の営みの末、生まれたとされる聖王。

彼は生まれながらにして、そうした戒律に縛られてきたはずです。そもそもこの”聖王ロスリック”という呼び名さえ、彼のタブーとされた本名をみだりに口にされぬよう、呼び表された通称でしょう。現在の彼の姿はまさに”生気のない人間、幽閉された隠遁者”そのものです。

主人公である火のない灰が蘇ってより、初めて彼の寝所に行った場合でさえ

ほう、懲りずにまたやってきたか ようこそ、火のない灰、薪の調達者よ

との挨拶。後半の文で「ようこそ、火のない灰よ」と、初めて相手に対する言葉を述べていますから、前半の文はおそらく独白でしょう。よほどこうした相手が、彼の前に訪れたと思われます。”無名ながらも現実的な支配力を行使することで満足できる、より強固な男たち”が、何度も送り込まれていたように感じました。

これ以外を着ることが出来なかったこともそうだが、なにより赤ん坊の産着に粗布を選んだことも驚きである。しかし彼が生まれながら王として崇められていたとすると、そうした肌に触れることのできる植物や動物の毛などの規定があったことも十分に考えられる。

対して、おそらくはこの直前まで大王グウィンの末子(末子とは言ってない)グウィンドリンが治めていた、アノールロンドとその城下イルシール。暗月騎士団の長でもあったグウィンドリンに、部下サリヴァーンが謀反を起こし、国を乗っ取っているようです。

考えられる状況は、グウィンの廟かアノールロンド聖堂内から動くわけにはいかなかったグウィンドリンに、蘇ったエルドリッチをけしかけて、その力を奪おうとしているという事。

暗月の神=女性として育てられ、姉グウィネヴィアの影として生きなければならなかったグウィンドリン。そのような儀礼的掟に縛られたままでは、国の統治も行えないという事でしょう。サリヴァーンは、彼の宗教的機能という立場さえエルドリッチに代えさせ、自らがイルシールやアノールロンドを統治することが最良と考えたようです。自らを”法王”と名乗ったことも、グウィンドリンに”金枝の杖槍”を送ったことも、彼なりの皮肉と思われます。

太陽神は男性、月神は女性とされる神話は多いが、その逆もまた多くみられる。しかし”暗く儚い女神のごとく”ということは、すでに彼の生まれた時代、手本とする月女神の神話があったことになるはずでは……?

こうしてみると、聖王ロスリックと暗月の神グウィンドリンは、似た境遇のように思えます。身体的不遇を抱えていること、何かしらの儀礼的掟に縛られ装束の制約があったこと、おそらくは城の限られた場所にしか移動の自由が無かったこと。

こうした描写にはもちろん、『ダークソウル』における裏設定上の何かがあるのでしょう。しかし私は、こうした表現をまず創作するにあたって、『金枝篇』の描く神話発生の世界観を、参考にしたというのはあり得るものと考えています。皆様は、どう考えますでしょうか

さて、『金枝篇』ではこのような王の掟は、王の超自然の力を制御するためのものだったろうと説明しています。こうでもしなければ、神を宿した人間の行為によって、自然界のバランスが崩れてしまう恐れがあると考えたのです。さらには、そうした規定は時代が下るにつれますます多くなったとし、上記のような宗教権威と世俗の統治権の分断が起こったのだと考察しました。

まるでこの器の火か、その火の粉が少しでもこぼれれば、世界が燃えてしまうかのようである。

これらのタブーの事例は、この二章の間、多々挙げられ、おそらくは『ダークソウル』におけるもっと多くの事象も説明づけられるでしょう。もちろんそれだけでなく日本の「ミカド」「ダイリ」の掟や歴史にも言及しており、単純に興味深い記述も多いです。

しかし人々はどのようにして、この本に書かれているような膨大な王たちを縛る掟を考えたのでしょう。実際の人々がこれら一つ一つを検証し、そのたびに何か王の持つと考えられた力によって、実際の天変地異が起きたとは考えにくいです。

「魂の本質」について

『金枝篇』ではこれらの王の掟の起源は、人々にとって最悪の事態であろう、彼の死を回避するために定められたものが多かったはずだ、と述べています。なぜならその最悪の事態を回避することが人々にとっては最優先で、したがって王の守るべき項目の上位はそれらが埋め、様々な掟が増えてはそのどれかが少しずつ廃れていく中で、より恐れられた結果を回避するための項目が生き残るのは明白だからです。

ではそれを怠った、あるいは犯してしまったがために、王が死んでしまうような事態とはなんでしょう。そもそも神の化身とされたはずの王が、死んででしまうとはどういうことなのか。

即ちそれは、魂が肉体から離れてしまう事です。

多くの文化圏で命とはそれそのものが一つの現象で、それが無くなってしまうということが死であり、その”命そのもの”とは即ち魂に他ならないからです(循環論法)。偉大なソウルを得て王と呼ばれたもの、超自然の神の力を宿し、王とされたもの。しかし、そうした霊魂の力がその身体から離れては、どうしようもないのでしょう。

そういうわけでフレイザーは、古今東西における魂の伝承を集め、その本質を探究しました。

形を持たない魂

現代で皆さまが想像される魂とは、多くは不定形のモヤモヤしたもの、あるいは火の玉のようなものが一般的でしょう。実際、『ダークソウル』でアイテムとして所有できる”ソウル”は多く火の玉のような形であり、経験値として得られるそれは前者の不定形のものです。

魂がそのような形、モヤや火の玉のようなものだと考えられるとき、それが抜け出すような危険とは、体に空いた穴です。

くしゃみをすると魂が抜ける、あくびをすると悪魔が入り込む、霊柩車が通るとき親指を隠し息を止める。これらは身体の穴から魂が(それが良いもの、悪いものもふくめ)出入りするという考え方に由来し、一説には”親指を隠す”という一見関係なさそうなものでさえ、”爪の間から死者の魂が入るため”と理由付けされていたりもします。

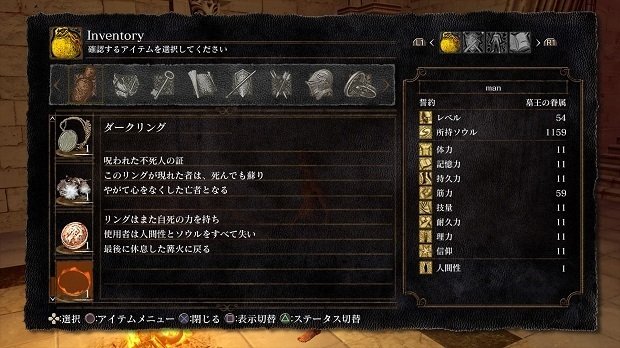

ニューゲームをして『ダークソウル』を始める際、主人公となる不死人はみなダーク〇ング(多様な文化圏に配慮し、一部伏字にさせていただきます)を持ちます。この不死の象徴ともされる”体の穴”をアイテムとして使用すると、所持したソウルをすべて吐き出し、その場で死亡した扱いになります。

もしかすると穴とは違のかもしれないが、”輪の騎士”や”奴隷騎士ゲール”のような例をみるとやっぱり穴にも思える。

羽の生えた魂

昔の人々がなぜこのように王の死を恐れたかというと、それは現実の問題として病人や乳幼児、妊婦の突発的な死が多かったからでしょう。そうした問題は、現代ではしかっりと科学的に要因が究明されますが、そうでない時代は魂が勝手に出ていったためだと考えられました。

そうした場合、上記の不定形の魂の場合もそうですが、魂とはそのように勝手に出て行ってしまうもの、つまり羽をもって飛び回るものだろうという考えも生まれました。ある場合では蝶、またある場合では蠅とされ、さらに他の場合では鳥が魂の姿だと考えられていたそうです。

『ダークソウル』でこれら動物がいわゆるソウルやダークソウルそのものとされる例はあまりありませんが、いくつかのモチーフによって、この魂の形を表そうとしているのではないかと思われる描写もあります。シースの被造物と思われる、月光蝶。3の巡礼者が変化したと思われる、巡礼の蝶や天使。生まれ変わりの母ロザリアによって、何度も生まれ変わりを行うと蛆人になってしまいますし、絵画世界では鳥の姿になってしまった、あるいは蠅の姿になってしまったと思われる、忌み人の姿が見られます。

古来、蝶は人魂や死霊、また魔術の痕跡や魔女自身の魂だとも言われた。

この蝶と異端の魔女との因縁はわからないが、そうした敵対関係というフィルターを外してみると、ソウルシリーズにはボスと何らかの共通性を持ったNPCが近くにいることが多いように思う。

ビアトリスとその後共闘できる場面は、深淵での”四人の公王”戦。

仮初の死

また必ずしも、魂が失われた=絶対的な死というわけでなく、また魂を戻したら生き返るとか、魂がなくなったことを、単に眠りや病気のような状態と考えている場合もあります。

こうした例はおとぎ話やファンタジーによく見られ、おそらくは人間性(ダークソウル)を使用して、”亡者状態から復活する”ことがその一例でしょう。火防女や生まれ変わりの母ロザリアを、その魂を返すことで復活させるイベントもあります。

夢路から戻っていない魂が、身体に戻ってこれなくなる恐れがあるからである。

画像はグウィンの末子(かどうか不明)フィリアノール。

このシーンはエロスとプシュケーの物語にも似ているように思う。手前にいるのが亡者でなければ……だが。

影と鏡像

また自分自身の姿を外界に見るという事は、それが魂やその一部だという考え方も存在します。すなわち地にかかる影と、水面や鏡に映る鏡像です。

ダークソウル3の呪いがたまった亡者状態で影が消えることは、この人間性を失っていることの表現(なぜ以前にはなかったのか不明。あるいは別の意味か)と考えられ、ドラングレイグの鏡の騎士は鏡の世界からある種の闇霊を召喚します。

また、『金枝篇』のこの部分の記述に

フィジー諸島の人々は、人間には明るい魂と暗い魂の二つがあり、暗い魂が黄泉の国へ行き、明るい魂が水や鏡に映る、と考えた。

というものがあり、ダークソウル考察者には非常に興味をそそる内容です。しかし、それについてはもっと面白い話もできると思うので、番外編として別の記事にまとめたいと思います。

結局この節はなにか

さて、これらの魂の扱いについての記述は、この節の前やこの後の節の出てくる様々な王の掟がどうしてできたかを、一部説明しているが、そうでないようなものも多いです。

もしかすると、これら迷信のような魂の扱い方、あるいは魂というもののイメージが、実はヨーロッパの文化にも非常に似通ったものがあり、『金枝篇』内で”未開人”と呼ばれている民族と同じことを、作者等ヨーロッパ人も過去には考えていたのだと、言わんとしてるのかもしれません。

例えば、魂を鳥と考える人々について、「パディルマ・トンディ」という米を病人などの頭においてその魂=鳥を寄せる治療行為を紹介しますが、これは(『金枝篇』にそうとは書いていないが)おそらくヨーロッパにおいても、吸血鬼に憑かれたと考える人々が、その吸血鬼に化けたとされる人の墓に、豆や穀物を撒く行為と対比しているように思います。

他にも今日(『金枝篇』の書かれた当時)まで続いているヨーロッパの例として人々の影を取って売る、”影商人”なる職業について書き、こうした迷信が決して”未開人”だから抱く間違いではないと暗黙に示しています。

作者はこの章の最後に、このような現代から見れば明らかな見当違いと思われる迷信的考え方について、それを考え出した当時の人物やそのような状況に暮らす人々にとって、これらがあくまで彼らにとって観測可能な事実から導き出された”単に仮説であるにすぎない”とし、これらを蔑視する態度に釘をさしていることも、ここに述べておきます。

『金枝篇』とはこのシリーズの”序”にも述べた通り、世の中の奇妙な風習の例としての”森の王”、ヨーロッパの正当古典「アエネーイス」。これら両極の伝説とこの章に説明したような世界各国の慣習、ヨーロッパの慣習とを結び合わせ、”原始の迷信と宗教に関する概説的な著作”を著わそうとする試みです。そうした事例の数々に、優劣をつけているわけではないのです。

ただ風変わりに見える風習の例を数多く載せた記録的な書物としてだけでなく、著者フレイザーのこうした神話や風習を創造してきた人々へのリスペクトも、この本に感じてみるとよいと思われます。

……という、なんとなくいい話でしめ、この第二章「魂の危機」の解説は後半に続きます。その後の記事が書けるまで、しばしお待ちください。

2021/12/11

続き書けました。

2021/12/15

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?