マイクとヘッドフォンの間に(高橋健太郎『ヘッドフォン・ガール』)

「音と言葉が切り結ぶ関係」

2. マイクとヘッドフォンの間に − 音が紡ぎ出す物語

2-1. マイクのある風景

薄暗いスタジオの一室、壁に掛けられた時計の針は4時9分3秒を指しています。

右手には吸い刺しのタバコ、もう片方の手元にはまだ開けたばかりのキングサイズのチェスターフィールドのソフトパック。

机上のターンテーブル(Para-Flux A-16 Tonearm made by Radio-music Corporation)でレコード(Sonny Rollins『Contemporary Leaders』)をかけラジオの電波に乗せているあいだの一服。

(ここまで読んで既にお気付きの方もいると思いますが)マイクのある風景といったときに真っ先に思い浮かべるジャケットがあります。ドナルド・フィゲイン「ナイトフライ」(1982年)。

「午前4時9分3秒のDJ、レスターナイトフライ」に扮したドナルド・フィゲインの左手にもう一度注目してみると、そこには古めかしいマイクが置かれていることに気づきます。このマイクがRCA製の77DXと呼ばれるリボンマイクでした。

リボンマイクとは、強力な磁石の中に非常に薄い金属箔(リボン)を置き、金属箔の振動から電気信号を取り出す仕組のマイクで、空気振動を受け止めるダイヤフラムがアルミ箔の1/10 ほどの薄いリボンで作られていたこともあり、外部振動や風の影響を受けやすい上に保管にも注意を要することから、ダイナミックマイクやコンデンサーマイクといった後発のマイクに押され現在では殆ど使用されることはありませんが、その優れた周波数特性から1950年代〜60年代にかけてスタジオで使用されるスタンダードとなったマイクでした。

音波の検出方式とエレメントの反応という観点から、リボンマイクとコンデンサマイクの違いとリボンマイクの特徴を説明している記事(Shure製リボンマイクのレビュー)を見つけたので、少し長いが引用します。

コンデンサマイクは音を、振動板を押す力(または引く力)、圧力=音圧として検出します。振動板にかかる音圧が動かした振動板の位置情報の連続データを音声信号として取り出します。

(一方)リボンマイクは音を空気粒子の移動速度の変化により検出します。音(空気粒子の振動の伝搬波)が到達すると振動帯は空気粒子の振動と一緒に振動します。リボンは磁界の中に置かれていますので電磁誘導により、導体で あるリボンの移動(振動)速度に比例した起電力が得られるのです。振動そのものを電気信号として取り出ているのです。

コンデンサマイクの振動板は固く張られていますので外部からの力には“耐える”動作となります。同時に振動板と固定電極がショートしないように可動範囲を制限するためにも重要な構造となっています。このことから音圧の高い音に対しては振動板の動きが制限されてしまい、圧縮感を伴ったサウンドと感じられる事も少なくありません。

(一方)リボンマイクの振動帯は吊るされている状態ですので外部からの力に対しては“逆らわない”動作をします。リボンがダメージを受けない範囲であれば、高い音圧に対しても振れ幅を制限される事なく振動し、電気信号へと変換する事が可能です。

この「逆らわない動作」が、リボン型のナチュラルな音質に貢献しているということなのでしょう。

このような特徴からスタジオだけでなく舞台・演説等でも重宝されたリボンマイクですが、その中でもRCA製の44DXや77DXは、数々の時代の「声」を切り取ってきたマイクでもありました。

例えば1949年10月1日の天安門、敵対する国民党を台湾に追いやり中国の統一を果たした中国共産党の演説で、国家主席に就任した毛沢東の前に(宿敵を支援していた)アメリカ製のRCAのマイクが置かれていたというのは歴史の皮肉としか言えません。

いうまでもなく、マイク(とマイクで集音された電気信号をアンプリファイされた電気信号をもう一度スピーカーから出音するという仕組−所謂「PA(Public Address)」)は一人の声を増幅し、規律とスペクタルを同時に大衆に届けるという形で、(芸術を届けるということと同等かそれ以上に)近代国家というシステムを立ち上げる装置として、政治・軍隊・教育の場で使用されてきました(ゲッベルズがプロデュースした1929年ニュルンベルク党大会におけるヒトラーの演説を近代DJの起源とする見立てについては菊地成孔の「タツヤ・オオエ(a.k.a.OE)」『歌舞伎町のミッドナイトフットボール』所収を読みたし)。

内地・外地・満州国を一体化せんとする国策の為にこの近代装置が使用された日本とて例外ではなく、一世紀に及ぶマスメディアや学校教育の影響下、21世紀を生きる我々の身体は気づかぬうちに予め「PA」によってチューニングされているのだ、ということはあたまの片隅に留めておいてもいいでしょう。

2-2. ヘッドフォン、或いは「耳の中の音」と「音の中の耳」

少し音楽から話が逸れたので、話を戻しましょう。

スタジオでマイクが使われるようになった歴史は詳しい人に任せることにして、もう一つ、マイクと対になって想起される装置−ヘッドフォンがあります(そういえば不思議なことにジャケットの中のドナルド・フィゲインはヘッドフォンをしていませんね)。

スタジオでヘッドフォンが使用されるようになった経緯というのは、おそらく、「集めてきたミュージシャン全員で同時録音したいのだけど、ドラムやらギターやらブラスセッションやら、最近同録する音数が多くなってきて生音をマイクで摂ろうとしても音が被るな、それにリアルタイムでモニタリングするにも音のバランスが悪くて困ったな。なんか衝立とか立ててみようかしら。でも今度は衝立の向こうの音が聞こえてこないしな。うーん困った」

「ん? そうだ、そういえばちょっと前までアメリカ海軍のソナー部隊で潜水艦に乗っていて最近帰ってきたあいつが、このまえ妙なものを頭にかぶってたな。おい、君」

「あ、それだったらユタ州に住んでいる電気技師のナサニエル・ボールドウィンさんに聞いてみればいいじゃないですか」といったところではないでしょうか(このあたりの歴史に詳しい方ご教示下さい)。

1960年代初頭のザ・ビートルズの録音風景を見てみると、ヘッドフォンを頭にかけているポールの様子がはっきり見えますから、既にこの頃にはスタジオでのヘッドフォンの使用が普及していたのだとすると、スタジオでの使用が始まったのはもう少し前かもしれません。

おそらく道標になるのはこんなところでしょうか。

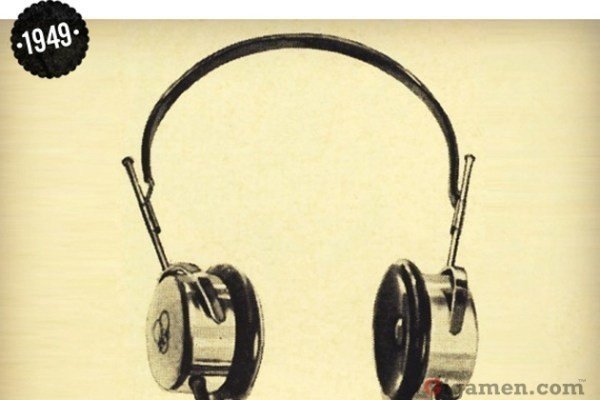

1949年。オーストリアのAKG製ヘッドフォン発売。

1950年代。ハンドルが付いて片耳で聴くタイプの「スティックフォン」が街のレコード店や「レコードバー」に普及。

1958年。アメリカのジョン・コス氏が世界で初めて開発したステレオヘッドホン発売。

さて、そんなこんな(この辺りの研究は専門家−例えば研究者の福田貴成氏など−に譲ります)で、スタジオ録音にはマイクと切っても切れないものとなったヘッドフォンですが、ここ日本で、その後のヘッドフォンと我々の関係を変える二つの大きな試みがなされたことは、特にその一つはあまり知られていません。

一つは、勿論あの「ソニー・ウォークマン」(1979年7月発売)。これについては既に多くが語られているので、ここで言葉を重ねる必要はないでしょう。

もう一つは、ウォークマンの発売から2 年後、1981年12月3日、東京は渋谷公会堂でのことです。大滝詠一が手がけた(そして単独でのコンサートとしては結果的に最後となる)有名な「ヘッドフォン・コンサート」。

「何も知らないで会場に入ると、生ギターの音とドラムの…しかもドラムはブースがあるんですよ(笑)。遠くから聴こえてくるものが若干あって、で曲が終わると急に拍手だけが起こって。で大瀧さんがマイク立ててしゃべってるんですけど、それも聞こえないじゃないですか。そしてみんなの突然ワーッて笑いが起こったり。」(Groovin’別冊『WE LOVE NIAGARA!!』より)

といった当時の出演者杉真理の証言や、細馬宏通の分析(FM電波にのった偶発的な音の戯れを個人個人のヘッドフォンで集まって聴くという体験)で知られるようになったイベントですが、やはりこのイベントの画期的なところはそのような応用的な議論よりも手前のもっと当たり前のところにあります。これも言葉を重ねるよりもそのものずばりを言い当てた記事があるので引用しましょう(例によって少し長いです)。

通常のコンサートではステージで演奏された歌やそれぞれの音は、ミキサーでまとめられてバランスを整えてアンプを経由してスピーカーから観客の耳に届く。ところが会場では場所によって壁で反響したり、観客が入ることで低音が吸収されたり、ホールの構造である周波数の帯域が共振したりと、様々な要因によって音が変化して場所によって聴こえる音は大きく変わる。

しかしこの日のコンサートではミキサーでまとめてチャンネルごとにエコーやディレイ、コンプレッサーなどの処理も施されて、バランスが取られたステレオの音がFM電波から発信された。

したがって観客は誰もが平等に同じ条件の下で、リアルでストレートに生まれたての音楽を聴くことができたのである。

ここでなされた試みを一言で言い換えると、それは「本来パブリックな場所であるライブ会場に、スタジオというプライベートな空間(或いは舞台裏)を、そのまま丸ごと(舞台装置としても聴覚上のイリュージョンとしても同時に)現出させようとした」ということです。同じような試みはその後、公開録音ライブという形で様々なところで引き継がれていますが、やはりヘッドフォンを全ての観客の頭に装着させたということの新鮮さは、何度も言葉を重ねてもその画期的な試みの意図は失われません。

ヘッドフォンをスタジオで使用する起源に遡ってみれば、そこには自分の演奏する音と周りの演奏音を遮断し切り離すという機能がありました。そしてそのように録音された音楽を、今度はウォークマンを持って外に持ち出して聴いたとき(別に家の中でもいい)、ヘッドフォンによって周りの世界を遮断し、脳内に結像する音源に(自分の脳内に入り込むように)没頭するという聴き方が生まれました。

いずれにも共通するのは、音の鳴っている−空気の震えている−空間(外界)を一度遮断しながら、「耳の中の音」−いわば極めてプライベートな空間−に入り込み、同時に、かつて音が鳴っていたパブリックな空間そのものを(それも演奏者がかつて聞いた音と同一のものとして)「音の中の耳」で聴く、というかなり倒錯した体験がここにはあります。

決して現実には出会うことのない演奏者(過去)とそれを聴く我々(現在)がこのような「想像力」を仲立ちにして出会うこと。録音芸術としての音楽を聴くということはつまりこういうことなのではないでしょうか。

2-3. 『ヘッドフォン・ガール』−物語が生まれる瞬間

ここでやっと本題のヘッドフォンガールが姿を現します。『ヘッドフォン・ガール』のあらすじ(ある青年とある女性の出会いの話)については他のところで上手に要約されたものが出回っていますので、ここでは詳しくは触れません(ネタバレになる可能性もあるので、ここから先は出来れば一度本を読み通した人だけに読んでもらいたい)。少し駆け足となりますが、目を向けるべきところは物語の後半です(いきなり引用します)。

ドイツから来て日本に住み着いたプロデューサー、ジーモンの下で初めての自分のピアノ曲の演奏を始めようとするリキ。セッティングされた二つのリボンマイク。ピアノに手が触れる瞬間。

ピアノの独奏にもかかわらず、リキはヘッドフォンをして演奏することにした。

(ツイッターで思わず呟いてしまった自分の言葉をもう一度引用しますが)この一文で勝負あり。おちた。おとされました。

グリュンベルクのマイクの音を感じたかったからだ。

これから演奏されようとする音楽と、録音される間際の音楽の間、「グリュンベルクのマイクの音」。二つの間にかろうじて生じる「マイクの音」が物語を立ち上げる。

「マイクの音」というのは、一見自然に読み飛ばしてしまいそうな「詩的」な表現に見えますが、よく読んでみればこれがとんでもない表現であることに気づきます。ここには「詩的な表現」など一切ありません。この話の中では、本当に「マイクの音」が言葉通りの意味で「聴こえる」のです(因みに著者の前著はノンフィクション『スタジオの音が聴こえる』。この評論にしてこの創作)。

そして、この瞬間から物語が動き始めます。小説の最後の方で物語が動きだすというのは奇妙なことに聞こえるかもしれませんが、そうとしかいいようがないのです。

音楽作品が録音されて、世に出てからは、たくさんの言葉がそれを語ってくれる。僕の長年の仕事場もそこ。でも、『ヘッドフォン・ガール』は主人公(女性)がレコーディングを終えるところで、小説も終わる。音源のリリース後にはもう物語はない。

著者自身はこのように説明していますが(し)、確かにその通りでしょう。物語はここで終わる。ただこの小説が只者ではないことは、二度目に読みかえしたときに分かります。物語は終わる。しかしこの「終わり」から物語が始まったことに気づくのです。

ある音楽作品が録音されるまでの物語に、言葉を使ってみたかったんだよね。主人公がレコーディングで最初の一音を弾き始める瞬間が物語のピーク。

著者がこう説明しているように、この小説は「ある音楽作品が録音されるまでの物語」であり、今まで読み進めてきたものがある音楽作品に収斂するとうことに気づく…そしてまた初めから読み始めると…(この円環は無限にループする…)。冒頭で『ヘッドフォンガール』がSFとしても読めるというのは、この意味での「SF」、つまり物語の構造そのものに「タイムトラベル」が埋め込まれた(物語の中で使われるタイムトラベルは良くも悪くも「マクガフィン」に過ぎない)、まさに「ようやく冒頭に戻った瞬間に、始まりが終わりになってしまうのだが、終わった後の静寂の中で、終わりが始まりだったことも浮かび上がってくる」そんな小説なのです。

そしてこのことは、奇妙なことに「音楽を聴くこと」とも響き合います。レコードやCDや音楽ファイルに記録された音楽は、再生する度に我々を別の時空に連れて行ってくれます。

録音が発明された。音楽は音として記録され、繰り返し鑑賞されることが可能になったのだ。(中略)録音は単なる記録から作品を制作する工程に変化した。

どうしてこんな狭い部屋の散らかった机の上で、デューク・エリントンが生涯を掛けて練り上げたアンサンブルが鳴らされているのか? もちろん、このレコードに刻まれているのはエリントン楽団そのものではなく、彼らの痕跡であり、この再生はエリントン楽団が経験してきた創造行為とは切り離された場所で行われている。だが、レコードに針を落とせば、やはりそこには何度でもエリントンの音楽が立ち上がり、僕は彼の作り出す精密な音楽の美しさにまたも耳を奪われることになるのだ。物に刻まれた溝を針で辿るという行為によって、僕たちの想像力がこんなにもたやすく直接的に引っ掻かれてしまうということ。

録音芸術としての音楽を聴くことそのものが「SF」であるといったら言い過ぎでしょうか。

【参考文献・ウェブサイト】

『ナイトフライ 録音芸術の作法と鑑賞法』冨田恵一(DU BOOKS)2014年

『貧しい音楽』大谷能生(月曜社)2007年

「棚からアート DONALD FAGEN 『THE NIGHTLY』」http://con-trast.jp/Column/22

「ドナルド・フェイゲンと、リボンマイク」http://ameblo.jp/ryuseinaoki/entry-10010840836.html

「リボンマイクの進化したかたち。デジタルレコーディングに最も似合うナチュラルサウンド。 | アンブレラカンパニー | BUZZ」http://umbrella-company.jp/contents/shure-ksm313-353/

「手軽にビンテージ感を演出できる大音量に対応したリボン・マイク | マイク | サウンド&レコーディング・マガジン」http://rittor-music.jp/sound/productreview/2012/01/1875

「ヘッドフォンの歴史を辿ってみました。 | GIGAMEN ギガメン」http://www.gigamen.com/the-history-of-headphones.html

「1890年から現代まで120年にわたるヘッドホンの進化・使われ方の歴史」http://gigazine.net/news/20140822-evolution-of-headphone/

「大滝詠一の奇想天外なヘッドフォン・コンサート」http://www.tapthepop.net/live/21332

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?