音と言葉の間に(馳平啓樹「音を失くす」)

2015 年暮から2016 年初めにかけて、三つの音(楽)小説が世に現れました。馳平啓樹の「音を失くす」(「三田文学(No.123 秋季号)」所収)、高橋健太郎の『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング2016年1月30日刊行)、そして宮内悠介『アメリカ最後の実験』(新潮社2016年1 月30日刊行)。

『ヘッドフォン・ガール』の著者である高橋健太郎が何気なく深夜のツイッターで呟いた「音楽小説の新時代」という言葉と「音と言葉が切り結ぶ関係」

1. 音と言葉 − 「音を失くす」と物語が生成される場所

1-1. 具体音楽の起源

1928 年、ドイツの映画技師ヴァルター・ルットマンの思いつきから始めてみるのも悪くありません。

「…汽車が町から地響きをたてて出て来、そして恋人同士が野原へ行き、散歩をする、帰りの旅行、停車場、恋人たちの愛のささやきをへだてる家路を急ぐ大勢の人たち。」

これらの騒音、会話の断片、静寂をどうしたら音楽という形に固着できるのだろうか…。音を聴くということ、そのこと自体が音楽となる様な音楽は作れないものか…。

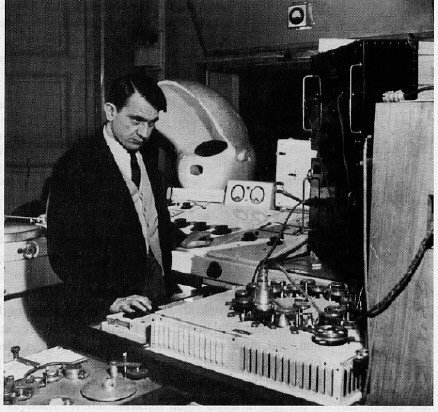

それから一つの世界大戦を挟んで 20 年後、1948 年冬のパリ第七区大学通りにあるパリ放送局ビルの一室、ラジオドラマの背景用音響ライブラリーの中で、狂信的な中年現代音楽家ピエール・シェフェールは奇妙な実験を重ねていました。マイクを片手に、身の回りの何気ない音を録音しては、ひとつひとつ磁気テープに記録していくシェフェール。

「がらがら、やしの実、自動車の警笛、オルゴール、鐘、呼び鈴」といった集められたすべての具体音は鋏で切り貼りされたテープの上で分解・再組織化され、半年後、三つの作品「鉄道のエチュード」「円盤のエチュード」「シチュー鍋のエチュード」として作品の形に結晶します。

「ミュージック・コンクレート(具体音楽)」として今日知られるようになる音楽はこのようにして生まれました。同時代人には名付け難いこれらの新奇な音楽が仏音楽誌「ポリフォニー」誌上で漸く「ミュージック・コンクレート」と名付けられたのは、 1948 年10 月 5日、フランスラジオ放送で三つの曲が発表されてから更に 1 年後のことでした。

音の具体的側面よりも抽象的側面を自らの音楽創作の基盤とするドイツ・ケルン一派(「正弦波音を一つの与えられた時間の流れの中において一種の磁力を中心とした組織化を行い、複合した音秩序、音響秩序へとモンタージュすること」への、ブリーベルクが「電子の象牙の塔」と呼ぶ信念(コインの裏側、シュトックハウゼンの苦悩についてはまた別の話。詳しく知りたい人は菊地成孔の処女篇「ミスタードーナッツのシュトックハウゼン」を読みたし))への対抗意識からか、或いはもともとそういう気のある人だったのか、ピエール・シェフェールは、一つ一つの具体音の解体・モンタージュによって音楽を作るあり方を体系化するという教条的で疑似科学的な音学の迷宮に迷い込み、自ら打ち建てた城(シェフェールがピエール・アンリとともに設立した「ミュージック・コンクレート研究グループ」はのちフランス現代音楽の牙城「 INA-GRM 」として知られるようになる)から出てこられなくなります。

シェフェールの妄信ともいっていい執念は 1966 年「音楽オブジェ論」(運が良ければディスクユニオンやタワーレコード現代音楽コーナーで CD3 枚組とテキストのセットで今でも手に入る)に一旦結実しますが、「ドレミの外では何もできない」ことを悟り、深い断念 − 遅すぎた諦念といってもよい − を抱えて日の当たるところに彼が再び戻ってきたのは、新世紀も間近に迫った 1998 年のことでした。

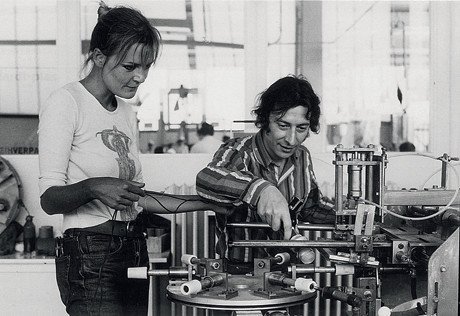

一方でシェフェールが切り開いた「具体音楽」の可能性を正統に引き継いだ数少ない音楽家の一人に、幼い時からエンジンの音で車のモデルや戦闘機の種類を聞き分けられる風変わりな耳を持って生まれた音楽家リュック・フェラーリがいました。

1-2. ほとんどなにもない

シェフェールの下で具体音楽を体系化する仕事を任される傍で器楽曲の作曲を続けながら(元々はピアノ演奏家としてサロンで当たり障りのない現代音楽を弾いていたこともある)、リュック・フェラーリが最初の分水嶺となる作品「異型接合体」を生み出したのは、シェフェールの三作品の発表から更に 20 年弱下った1964 年のこと。フェラーリはこのとき周囲の仕事仲間たちから受けた困惑をこう語ります。

「私にとっては支離滅裂でした。本当のミュージック・コンクレートに似た作品を作ったのに、突然だれも理解しなくなった。変だ、と思いました。(中略)まるで彼らはこう言っているようでした。「確かにこれは音楽ではない、しかしこれはどこか個性があり、いい顔をしてるし、挑発的だ。」でも私としては挑発したいなどとは思っても見なかったのです。ただ、思ったこと、自然なことを言いたかっただけなのです。ちょうど私がずっと器楽作品で行って来たように。」(ジャクリーヌ・コーとの対話。以下発言は全て同じ)

様々な目新しい音楽を経た現代人の耳で聴けば、「異型接合体」はテープ音楽(具体音)と書かれた音楽(器楽曲)の出会いとも言える、のち彼の音楽の根幹の一つとなる概念である「逸話的( Anecdotique )」を萌芽した素晴らしい作品なのですが、当時の周りの人の反応が面白い(「いい顔をしている」というのはいかにもフェラーリが言いそうな言葉です)。

後年、フェラーリは実作者としての真意をこう説明しています。

「音楽の世界に、日常のものを持ってくること、はっきりした瞬間を使うこと、イメージを喚起するものを使うこと、抽象の枠を壊すこと、これは大変なことでした。」

「ミュージック・コンクレートの初期の実験の際、スタジオで色々な音、様々な楽器や物の音を録音しました。ピアノとか金属片とか…。で、それを私たちは音符だと言っていたのです。マイクとテープレコーダーを持ってスタジオから出た途端、私が捕まえる音は別世界からやって来ました。(中略)私は、外で拾ってくる要素を全て(注意深く)聴き、これらの音は語りと関係のある一つのディスクールを形成している、と思ったのでした。六十年代初め、このような音楽には名前がありませんでした。そこで私はこう言ったのです、「これは逸話的音楽だ」と。」

「異型接合体」に続いて、フェラーリは「ほとんどなにもない」シリーズの一作目となる「ほとんど何もない/あるいは海岸の夜明け」を 1970 年に発表します。

「ほとんど何もない」という題名は、楽曲につける題名としては、空を掴むような何とも不思議な題名です(「ほとんどなにもない音楽?」「何がほとんどなにもない?」…終わりのない疑問が頭に湧いてくる)。

「ほとんどなにもない」とはどういうことなのでしょうか?

「ほとんど何もない/あるいは海岸の夜明け」は 1968 年の夏、旧ユーゴスラビア(現クロアチア)のコルクラ島の海岸で録音されたテープ音源を一葉の風景写真を撮影し現像するかのような手つきで 20 分間の楽曲に構成した作品あり、今日「フィールドレコーディング / サウンドスケープ」と呼ばれるようなある種の音楽にとても良く似ています。

(耳を澄ますと、断続的な波の音の向こうから、ポンポンポンというボートの小型のエンジン音が遠くに聞えてきて、風景のようなものが両耳の間に像を結び始める…)

「「夜明け」は、もしモーターボートの音を取ってしまったら、大したものは残らないですよ……(笑)。でもモーターボートで美しいのは、その反響のおかげで港の周りの山々の形を描き出すことです。重要なのは美しさであるとは言いませんが、道を通過する自動車が面白いのは、それが家々を描き出すことです。」

しかし、フェラーリはこれをあくまで「作曲したものだ」と譲りません。そこには(録音ではなく)作曲という明確な契機がある、と。同時に、「ほとんど何もない/あるいは海岸の夜明け」は、古典的な電子音響音楽(これには、テープ音楽(具体音)と書かれた音楽(器楽曲)という異型なもの同士の「接合体」であった自らの作品も含む)との決別を実現した作品であるともいいます。

「録音者がそのマイクで捉えようとする夜の風景の描写、しかし夜は「狩人」の不意を襲い、その頭の中に入っていく。ここから二重の描写となる。つまり内部の風景が外部の夜を変化させ、それを構成する要素を自らの現実と併置する」(『ほとんど何もない』の物語)

「ほとんど何もないは、何ものでもないなんてことはない」(「自伝 No.10-1978 年」)

つい、「ほとんどなにもない」とはどういうことなのかという禅問答のような謎に引き込まれてしまいそうになりますが、それはここでの仕事ではない。リュック・フェラーリが「ほとんどなにもない」で切り開いた可能性を、ひとまずこう言い換えてもいいかもしれません。

それは、音楽以前の/音と音楽の間の、「嘆息とあらゆるものの声」を、(器楽曲との異化作用の仕組みを援用せずそれ自体をそのまま)もう一度(拡張された / にも拘らずひとつの)「音楽」として立ち上げること。「ほとんどなにもない」とは、その様な音楽を立ち上げる為のあらゆる要素(何を録音対象とするか? マイクをどこにおくか? 音をどのように時間の中に配置するか……)を希薄化していった後に残る、極小ぎりぎりの「起動装置」なのだと。

1-3. 「音を失くす」こと

馳平啓樹が駐在先の中国の地方都市で仕事帰りの空いた時間に数時間で書き上げたという「音を失くす」は、中国で暮らす語り手の独白から始まり独白で終わる、アームチェア・ディテクティブ風(始まりから終わりまで語り手は腰を上げようともしない)の趣のある一見小ざっぱりとした掌編です。

何気なく耳についていた(そこにあったときには不快にも感じていた)部屋の外で鳴る爆竹の音が最近は聞こえなくなった、という語り手の独白から話は始まります。

「かつては毎日聞こえてきました。朝も夜も、ところ構わず鳴り響いていました。パンパンパンと喧しく、とても迷惑だったのです。(中略)当然そこにあるはずの、いくつもの音のひとつでした。」

「聞こえてこなくなると時おり意識してしまう」と口ずさみながら、語り手が最近聞えなくなった音のある風景を語り直すうちに、いつのまにか読者は話に引き込まれていきます(その語り口は、優しい「です」「ます」調はつい読んでいるこちらのあたまの中に入り込んで、擬態しそうになる)。

(触れることの出来ない無数の)音の断片が、語り手が書くそばから(輪郭をもった)言葉になっていく描写(まるで手品のような手さばき)は、驚異的という他ありません。

「火薬が爆ぜて尖り狂い、空気をひん剥く音。花火が打ち上げられるときに地を打つ振動の音−。」「そいつは鼓膜など軽くかわします。脳に直接飛びついてきます。」

最近聞えなくなった「爆竹の音」は、いや、記憶の中にあるかつて爆竹の音があった風景を語り直していくという「叙述」そのものが、やがて語り手に一つの思い出を想起させます。

語り手の回想の中で起こることはそんなに多くはありません(ほとんどなにもないといってもいい)。

寂れた遊園地にあるアイスホラーというお化け屋敷(中はコンプレッサーで夏でもマイナス二〇度に保たれている)でのアルバイト。

ゾンビの仕掛けにやられ逃げ戻ってくるチンピラ風の男とのやり取り。

BGMも効果音もないシンとした空間に響くコンプレッサーの唸り。

平日の閑散としたゲームコーナーに漂う「生きているのに死んでいる、それこそゾンビみたいな」UFOキャッチャーから発せられる BGM の電子音。

夕方のある時間に決まって上がる花火の音。

スタッフの詰所の壁に詩を書いてみる語り手(全部を読者に読ませてはくれない)。

居眠りしていてスタッフに怒られる語り手とスタッフが壁を蹴る「えぐい」音…。

そして、回想の時空は少し先に飛び、閉鎖されたあとの遊園地に行ってみた語り手は、そこで耳を澄ませた経験を語ります。ここで語られることは少し奇妙なことです。

「いくつもの音が、確かに聞こえていました。生きているように聞こえませんでした。そうでない音ばかりが、ふわふわ漂うのが分かりました。」

何も音が聴こえてこないと思っていた語り手の耳に、閉鎖された遊園地の跡地から聞えてきたのは「無音」ではなく、「音が死んでいく」音でした。

「長く記憶に残る一方、響きそのものは一瞬で消え去ります。決して留まりません。紛れ込んだ無関係な音さえも、灰のように壊してしまいます。」

ゾンビは生きも死にもしないから「ゾンビ」であり(それ故そこにはどちらにもなれない存在への「退屈を恐れる恐怖」と「物悲しさ」を感じる)、しかし、遊園地の跡地に聞こえるその音には、「ゾンビだと思っていた電子音よりも遥かに物悲しい」響きがあると。

「あれが音を失くすという事であったなら、決して幸せな事ではなかったはずです。」

「音が死んでいく」音を聴くとはどういうことなのでしょうか。

「聞える音が全て生きているわけではない」ということに語り手が思い当るところで(逆に言えば、聞こえない音がすべて死んでいるわけではないことが、爆竹の音がふと聞こえなくなったことに対する冒頭の語り手の気づきに静かに呼応する)、新しい音(暴走バイク・クレーンの上下する音・ショベルカーが土を割る音・鉄槌が金属を打ちつける音、ドリルが壁をぶち壊す音、クラクションの応酬、スマートフォンの着信音、どこもかしこも雄弁な人々の声、最大ボリュームで鳴る歌謡曲、それに合わせて踊るおばさんたちの集団ステップ…)とともに読者は今(語り手のいる現時点)に引き戻され、語り手の「未来への展望?」と共に小説は終わります。

小説が終わった地点に取り残された読者は自らの掌を静かに開いてみると、そこには何かがかつてあった痕跡のような「空白」が残っていることに気づきます。

何もなかった所に、(まるで手品のように)言葉で音を、或いは「音」という言葉を紡ぎながら、語り手はその「音」を失くしてしまうという経験を語り直す。そこに残ったものは何なのでしょうか。

ここには、本来決して橋を渡すことが出来ない「記憶」と「音」の間の隔絶(例えばフランス現代音楽家たちがマイクという記録装置を持って試みたこともある)に「言葉」というブリッジを掛けながら、一方でそのような言語化された、形になった音を失くしてしまうという語り(力学)そのものから「物語」を立ち上げる(或いはそのような一連の叙述がそのまま「物語」になってしまう)というとんでもない試みが、「物語」の残響に形を変えて、まるで輪郭だけが結晶のように残ったような「空白」という形で我々の前に見えてこないでしょうか。

【参考文献】

『電気技術時代の音楽』プリーベルク(音楽之友社)1963年

「ユリイカ(1998年3月号)特集*解体する[音楽]シュトックハウゼンからストック、ハウゼン&ウォークマンへ」(青土社)

『リュック・フェラーリと ほとんど何もない』ジャクリーヌ・コー著、椎名亮輔訳(現代思潮新社)2006年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?