良いビジョンはWHAT+WHY+HOW

もし船を造りたいと思うのなら、男たちをかき集め、木材を集めさせ、のこぎりで切って、釘で留めさせるのではなく、まず『大海原へ漕ぎ出す』という情熱を植え付けねばならない

リーダーシップは文脈依存的

ビジネスにおいて私たちが向き合う大きな論点には「WHAT=目的は何か?」「WHY=それはなぜ大事か?」「HOW=どうやってやるのか?」の三つがあります。特に組織の中でリーダーシップを発揮することを求められる立場にある人なら、この三つの論点に関する自分なりの方針を明確化し、組織に浸透させることが必須のこととして求められます。

ところが、ここで注意が必要なのが、これらの三つの論点の優先順位は、状況や文脈に応じて変わってくる、という点です。例えば市場の競争状況が固定的で大きな変化がないという状況であれば、重要になってくるのは「HOW」ということになります。

つまり、どうやって同じことを競合よりも効率的にやるのか、というのが経営上の大きな論点になってくるということです。あるいは一刻の猶予もない危機的状況ということであれば、悠長に「WHAT」や「HOW」を話している時間はなく、とにかく「HOW」だけを指示してまずは難局を乗り切ることが先決でしょう。

しかし一方で、現在のようにVUCAな世界にあって、かつ「モノが過剰化する一方、意味が枯渇している」状況で、「HOW」だけで組織を引っ張っていこうとするのはオールドタイプのリーダーシップでは、組織に方向づけを与えることも、モチベーションを引き出すこともできません。

このような世界にあって、ニュータイプは「WHAT」と「WHY」を示し、組織にもーメンタムを与え、モチベーションを引き出して組織のパフォーマンスを高めます。本書ではこれまで、再三にわたって「意味」の重要性を指摘してきましたが、いうまでもなく「意味の枯渇」は、そのまま「WHAT=目的」と「WHY=意義」に関わる問題です。

「WHAT」と「WHY」が欠けると人間は壊れる

「WHAT=目的」もわからず、「WHY=理由」もはっきりしない営みに人は「意味」を感じることができません。アルベール・カミュ[1]は小説「シーシュポスの神話」において、神々の怒りをかったシーシュポスが、大きな岩を麓から山頂まで永遠に運び続けるという罰を受ける、という物語を描いていますが、こんなことがなぜ過酷な罰になるのかというと、そこにはなんの「WHAT=目的」も「WHY=理由」もない、つまり「意味」がないからです。

あるいはドストエフスキー[2]もまた、自身の収監経験をもとにして書いた「死の家の記憶」において、もっとも過酷な強制労働は、例えばバケツの水を他のバケツに移し、移し終わったらまた元のバケツに戻すといったような「全く意味を感じられない労働」であり、これを何日もやらされると発狂してしまう、といったことを書いていますね。

レンガを焼くとか畑を耕すといった作業は、それが肉体的にどんなに厳しくても、最終的に家が建ったり、野菜ができたりすることに意味を感じられるのでまだ耐えられるけれども、意味のない労働には誰も耐えられない、というのですね。こういった指摘は、私たち人間にとって本当に重要なのは、労働の「量」よりも、実は「質」の方なのだという示唆を与えてくれます。

この問題はそのまま「量にこだわるオールドタイプ」と「質にこだわるニュータイプ」という対比へも繋がります。翻って考えてみれば、現在の日本ではいろんなところで「働き方改革」の名の下に、労働時間という「量」の削減に関する取り組みが進んでいますが、その一方で、仕事の「質」に関する議論があまりにもないがしろにされているという印象を拭えません[3]。

モノが過剰になり、意味が不足している時代において、私たちはなぜ働き続けるのか。こういう時代において「仕事を通じて幸福になる人」を増やすためにも、私たちがあらためて考えなければならないのは、私たちの仕事が本来的に有しているべき「意味」をどうやって回復させるか、ということなのではないでしょうか。

「量」に関する議論はシロクロがすぐにはっきりするので、深く考えることを嫌がる人ほど安易に飛びつく傾向がありますが、本書の別箇所でも指摘している通り、現在の日本では多くの領域において「量的改善」の限界効用がほとんどゼロになりつつあります。このような世界においては仕事の「量」の問題だけでなく、「質」の問題、つまり仕事の「WHAT=目的」や「WHY=理由」にしっかりと目配せすることが必要になります。

日本では「HOWのリーダーシップ」が重用された

経営におけるこの三つの論点、すなわち「WHAT」「WHY」「HOW」に関して考えてみれば、これまでの日本企業の強みは「WHAT」でも「WHY」でもなく、徹底的に「HOW」を磨き上げることによって形成されてきたということがわかります。

なぜそれでここまで勝てたのかというと、「目指すべき姿=WHAT」はすでに欧米先進企業がまざまざと目に見える形でそれを示してくれており、「目指すべき理由=WHY」もまた、そのゴールを達成することで幸福になれると誰もが考えていたことで自ずと明白になっていたからです。

このような状況において、リーダーからの「HOW」の指示に対して、そもそも「WHATは何なんですか?」とか「WHYは何なんですか?」という質問を出すような輩はむしろ競争力を削ぐ原因となったでしょう。なぜならば、そんなことを考えている時間があれば、とにかく必死になって手足を動かして命令どおりに「HOW」を実行するほうが競争力に直結したからです。

ところが1990年代の前半になって、この状況が大きく変化します。すでに指摘した通り、日本企業が欧米先進企業に追いついたことで、これまで明示的に示されてきた「WHAT=目指すべき姿」が喪失されたのと同時に、経済的に豊かになったにも関わらず、「幸福の実感」が得られていないことで「WHY=働く意義」の説得力もなくなってしまったからです。

しかし、あれからすでに二十年が経とうかというのに、相変わらず日本のリーダーの多くは「HOW」にこだわるばかりで、「WHAT」と「WHY」を共感できるかたちで示せていません。このような状況に至ってなお、「HOW」にばかりこだわるのは、もはや時代錯誤のオールドタイプの行動様式と言わざるを得ません。一方のニュータイプは「WHAT」と「WHY」を明示し、メンバーのモチベーションを引き出すのです。

イノベーションを起こすリーダーはWHATとWHYを語る

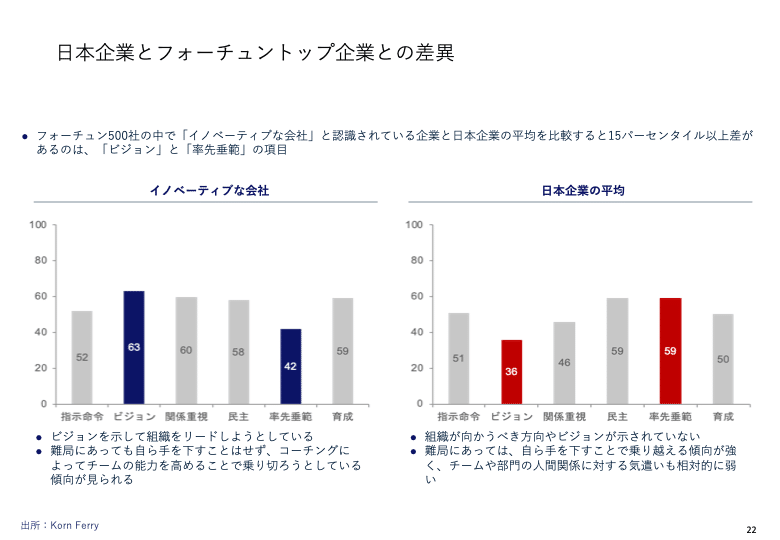

新しい時代を切り開くリーダーが「WHAT」と「WHY」を語る一方で、既存の戦略の延長線上を根性で走りきろうとするリーダーが「HOW」に頼るという筆者の指摘は、各種のデータからもサポートされています。次の図を見て下さい

コーン・フェリーの調査によると、フォーチュン500の中でも「最もイノベーティブ」と考えられる企業において発揮されているリーダーシップスタイルは「ビジョン型=ゴールを示し、その理由を語る」が63パーセンタイルと最も高く、「率先型=自分で模範を示す」が42パーセンタイルと最も低くなっています[4]。つまり、本記事冒頭に掲げたサン・テグジュペリの言葉を借りれば、まさに「まず「大海原へ漕ぎ出す」という情熱を植え付ける」ということをやっているわけです。

一方、同項目について日本企業の平均を見てみると、「率先型=自分で模範を示す」が59パーセンタイルと最も高く、「ビジョン型=ゴールを示し、その理由を語る」が36パーセンタイルと最も低くなっており、先述した「最もイノベーティブな組織」とは真逆のリーダーシップスタイルを示していることがわかります[5]。

中長期的なゴールを示していないので権限の移譲も進まず、上位管理職が日々の業務に介入することで「目先の火消し」に奔走していることが伺えます。本節冒頭に掲げたサン・テグジュペリの言葉を借りれば、こちらは「森に行かせ、木を集めさせ、のこぎりで切って厚板を釘で留めさせる」ことに奔走している、ということになります。

WHATの要件は「共感」

ここまで読まれた読者の方は、ここで少し困惑されるかも知れません。というのも現在の日本企業の多くは何らかの形で「ビジョン」や「中長期目標」を打ち出しているからです。筆者は「WHAT」と「WHY」を示せていないことが日本企業の課題だと指摘しているわけですが、確かに多くの日本企業がなんらかの「ビジョン」や「中期目標」を打ち出しているという現状と、この指摘は不整合に思われるかも知れません。

しかしこれは不整合でもなんでもありません。なぜなら、多くの企業が打ち出しているビジョン(と彼らが称するもの)は、ビジョンに求められる最も重要な要件を満たしていないからです。

ビジョンに求められる最も重要な要件、それは「共感する」ということです。

目的とその理由を告げられて、自分もその営みに参加したい、自分の能力と時間を実現のために捧げたいと思うこと、つまりフォロワーシップがそこに生まれることではじめてそれと対になるかたちでリーダーシップが発現するのです。ところが、多くの日本企業のビジョンは、その事業に参画する人にとって「共感できる」ものになっていません。

では、どの様にすれば「共感」を獲得出来るビジョンを打ち出せるのでしょうか?先述した三つの要素、すなわち「WHAT」「WHY」「HOW」に沿って、いくつかの事例を分析してみましょう。

よいビジョンの例

まずは、ケネディが1961年に打ち出したアポロ計画です。アポロ計画において、ケネディは主にスピーチという形をとって様々な関係者に対して継続的に下記の様なコミュニケーションを行っています[6]。

What:

1960年代中に人類を月に立たせる

Why:

現在の人類が挑戦しうるミッションの中で最も困難なものであり、であるが故にこの計画の遂行によって米国および人類にとっての新しい知識と発展が得られる

How:

民間/政府を問わず、領域横断的に米国の科学技術と頭脳を総動員して最高レベルの人材、機材、体制をととのえる

きわめてわかりやすく、また心に響くものになっているのが感じられると思います。ちなみに米国民に向けてこの計画を最初に発表した際、多くのNASA職員は宇宙計画の縮小を覚悟していたと言われています。その様な状況下で、このスピーチを初めて聞いた時の彼らの驚きと興奮を是非想像してみて下さい。

さて、現代に目を転じて、この構造は同様にイノベーティブな民間企業においても観察される構造だといえます。例えばグーグルのビジョンを分析してみましょう。グーグルは時期やメディアによって様々なビジョンやミッションステートメントを出していますが、それらを総合してみると下記の様なメッセージになるかと思います。

What :

世界中の情報を整理し、誰もがアクセスできるようにする

Why:

情報の格差は民主主義を危うくするものであり、根絶させられなければならない

How:

世界中から最高度の頭脳をもつユニークなタレントを集め、コンピューターサイエンスとWEBの力を最大限に活用する

なんとも壮大な「WHAT」です。また「Why」も極めて米国的な「絶対善」の概念に根ざしていてわかりやすく、「How」も具体的です。グーグルのマーケティングや採用活動は極めてユニークなことで知られていますが、このシンプルな「WHAT」「Why」「How」と個別の企業活動がちゃんとアライン出来ているという点からも、このビジョンが極めて組織成員に対して共感され、浸透していることが伺われます。

次にアップルを見てみましょうか。アップルも、グーグルと同様に時期やメディアによって様々なビジョンやミッションステートメントを出していて、明示的に「これ」といったかたちでまとめるのは難しいのですが、ここはやや恣意的に僕の好きなコメントをまとめて整理すると下記のようにまとめられるかなあと思います。

WHAT:

人類の知性にとって自転車になるような道具を普通の人々に提供する

Why:

自由になるためには知性が必要である

How:

テクノロジーとリベラルアートの交差点をレバレッジする

スティーブ・ジョブズが上記の「WHAT」を打ち出したのは初代マッキントッシュの発表時でしたから(現在でもYoutubeで動画を確認出来ます)、かれこれ30年が経過しているわけですが、いまだに「人を共感させる」という側面で色褪せていません。

なぜ色褪せていないかというと普遍的な価値観をそこに含まれているからです。二足歩行する人間の移動効率は他の動物と比べてそれほど高いものではありません。しかし、この人間が自転車に乗るとその移動効率はコンドルやチーターばかりか航空機や自動車をも凌ぐことになり、地球上でもっとも効率のよい移動物体になります 。

あれほどシンプルで安価な、つまりだれでも手に入れることが出来る機械を得るだけで、人間は飛躍的に「ここではないどこか」へ移動する能力を向上させることが可能になるのです。そしてスティーブ・ジョブズは、コンピューターが、人間の知性にとって同様のことを可能にするものとして定義し、これをすべての人に提供しようと企んだわけです。しみじみと、これは本当に人を奮い立たせる様な革命的な「WHAT」だよなあと思われるのです。

よいビジョンの例

「WHAT」と「WHY」を伝えることによって、私たちは「自分たちの意味」を認識することができます。これを最もわかりやすく示してくれるのが英国首相だったウィンストン・チャーチルによる開戦演説です。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?