【玩具レビュー】重甲機動DXメガヘラクレス

今回紹介するのは、1995年にバンダイから発売されていた重甲機動DXメガヘラクレス。

特撮番組「重甲ビーファイター」の物語後半から登場する巨大メカです。

ビーファイターと言えば、過去にビートマシンボックスについても別の記事でレビューしているので、そちらも読んでみてください。

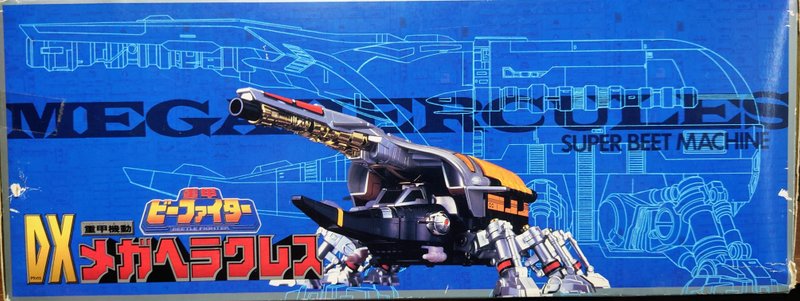

パッケージ

パッケージ正面は、メガヘラクレスを正面から見上げた迫力のレイアウトです。電動歩行することを商品ロゴと同じくらいの大きさの文字でアピールしていますね。

重甲機動という、重そうな響きの言葉と速さを感じさせる相反する言葉の組み合わせが魅力的です。

薄暗い青い背景も、なんだかクールです。

裏面はギミック解説です。

いろいろ書いてありますが、メガヘラクレス単体では電動歩行と分離しかギミックが無いので寂しいところです。

パッケージの側面は、メガヘラクレスが分離した状態の写真が掲載されています。

ビーファイターの三人がバストアップで載っているのが頼もしくていいですね。

もう片方の側面は、別売りのビートマシンと合体したメガビートフォーメーションの状態の迫力ある写真が掲載されています。

ここにもビーファイターの3人が載っています。

頼もしいですね。

パッケージ上面は、メガヘラクレスの図面をバックにしたシンプルな構成。

ライティングが良すぎて、劇中で使われたミニチュアの写真が使われているような気がするのですが、よく見ると玩具版の写真です。

しかし、背景の図面は劇中で使われているミニチュアの図面になっています。(脚の付け根の構造がちがいます)

パッケージ下面では、メガヘラクレスの目玉ギミックである、電動歩行について解説しています。

下面ということもあり、接地面と擦れるので所々ボロボロですね。

箱から中身を取り出すと、このようになっています。メガヘラクレスを構成する2大メカしか入っていません。他にも説明書やシール台紙、商品カタログ等が入っていたのかと思いますが、私が持っているものでは欠品しているのでよくわかりません。

メガヘラクレスとして遊ぶ分には、2大メカが入っていれば事足りるので問題無いのですが、最初開けたときは随分と大味な玩具だなと思いました。

メガヘラクレス

メガヘラクレスを箱から出して組み立てました。

その名前と見た目通り、ヘラクレスオオカブトがモチーフですが、特徴的な胸角はメガキャノンという主砲としてデザインに盛り込まれています。

パッケージで謳われている通りのビッグスケールですが、置き場所に困るほど大きいというものでもなく、巨大感を感じられるくらいの丁度いい大きさかと思います。

軽量化とコストダウンのための、脚の肉抜き穴が目立ちます。

個人的な話ですが、ビーファイターでメガヘラクレスが登場したのが衝撃的で、そのモチーフとなっているヘラクレスオオカブトにも一目惚れして大好きになりました。

ビーファイター当時は小学生だったのですが、ヘラクレスオオカブトの写真が載っているジャポニカ学習帳が大のお気に入りで、教室や自宅で眺めていたのをよく覚えています。

ヘラクレスオオカブト特有の黄色い前翅が良いアクセントになっていて、大きくて強そうなだけでなく少し可愛らしさを感じさせるキャラクター性があります。

缶詰の黄桃みたいでキレイです。

電動歩行が主なギミックです。劇中のミニチュアよりも簡略化された構造をしていますが、ゆっくりノシノシと歩くことはもちろんの事、関節部分に多少遊びがある都合、設置時に脚が沈み込むような感じになり重量感もあるので、劇中再現度は高いと言えます。

ジェットヘラクレスの分離

メガヘラクレスの胸角部分を取り外すと、取り外した部分がそのままジェットヘラクレスという飛行メカになります。

劇中でも、写真のように胸角の先端を上に向けるようにバコーンと外れて飛んでいくのが印象的でした。

ジェットヘラクレス

黒を基調としたメガヘラクレスに対して、ジェットヘラクレスはシルバーを基調にした配色です。

劇中では、レッドジャイロに続くビーファイターの航空戦力として活躍しました。

主武装は機体先端のメガキャノンですが、メガヘラクレス時のメイン武器でもあるので、ジェットヘラクレスが活躍しているときは余った本体が丸腰になってしまうんですよね。

背部の噴射口はシール処理になっています。

ジェットヘラクレスは高速飛行ができるメカなので、画面にブレを付けたりして音速を超えている雰囲気を演出していましたね。

キャノピーを開けて、コクピットに別売りのビーコマンダー(変身アイテム)に付属しているビーファイター人形を座らせる事ができます。

座らせる人形と言えば、以前紹介したDXビートマシンボックスに付属している人形が思い浮かぶかと思いますが、ジェットヘラクレスのシートが緩やかすぎて、腰が直角になっているビートマシンボックス付属のものは座ることができません。

変身アイテムに付属しているものは、腰の角度を変えられるのでジェットヘラクレスに乗せる事ができます。

劇中ではブルービートが操縦していたので、ブルービートの人形を座らせたいところですね。

他のギミックとして、ランディングギアの展開が嘉納です。無くても自立しますが、ランディングギアを展開していると設置時に安定します。

劇中ではジェットヘラクレス単体で着陸する場面は無いのですが、ランディングギアを展開した状態で写っているミニチュアの写真が書籍に掲載されているので、もしかしたら劇中でもランディングギアを展開した姿が見られたかもしれませんね。

ランドヘラクレス

ジェットヘラクレスが発進して余った胴体はランドヘラクレスと言います。設定では地上の敵を撃退することになっていますが、劇中では特にこれといった活躍はしていません。なんだか勿体無いですね。

胸角が外れた以外の変化はありませんが、ヘラクレスオオカブトの特徴的な部位が無くなったこともあり、別の種類の昆虫みたいに見えますね。

キャノピーを開いてビーファイター人形を乗せる事ができます。ランドヘラクレス側のコクピットはシートが直角なのでビートマシンボックス付属のビーファイター人形でも乗せる事ができます。

本当は3人乗りなのですが、玩具では1人しか乗せれないのが残念です。

メガビートフォーメーション

メガヘラクレスは、別売りのビートマシン3台を搭載することで、強化形態であるメガビートフォーメーションになることができます。

これが別売りのビートマシン3台です。

スタッガータンクは本体をジャッキアップした状態にしておきます。

メガヘラクレスの翅の部分を左右にパカッと開くと、ビートマシンを搭載する甲板が露出します。

この甲板、玩具だと真っ黒ですが、劇中で使用されたミニチュアでは銀色をしているので、塗装してみるとまた違った感じになるのではないでしょうか。

レッドジャイロを胸角に、ビートルーダーとスタッガータンクを甲板に搭載するとメガビートフォーメーションの完成です。

見た目がカラフルになって見映えがよくなりました。

見た感じ、ただ乗っただけなのですが、設定上は各ビートマシンからエネルギーを供給してメガキャノンの威力をアップさせる、という事になっているので、ヘンにガチャガチャ変形合体するよりも現実的な気がします。

玩具としても、ただ乗せるだけで難しくないので、戦隊ロボの合体が難しく感じるお子様にはとっつきやすいかもしれません。

下から見るとド迫力ですね。

上に別のメカが乗っているおかげで、遠近法みたいになって奥行きが出ています。

劇中でも、このアングルで主砲のメガビートキャノンを発射していました。

通常のメガヘラクレスだとメガキャノンですが、メガビートフォーメーションになるとメガビートキャノンになります。

基本的に主砲を撃つだけの活躍しかしないので、劇中では毎回、撃つ対象にいろいろな理由付けをして、ただ撃つだけのキャラクターにならないように工夫されていた印象があります。

左から見たところです。

劇中では、左側から映したアングルの映像がよく和がれていたので、印象が強いです。

右側から見たアングル。

左右非対称なので、印象が変わりますね。

リアビュー。

ビートマシンがよくわかります。

メガビートフォーメーションでも、電動歩行ギミックは作動させることができます。

爆発をものともせずにノシノシ進む姿を想像しながら遊びましょうね。

まとめ

重甲機動DXメガヘラクレス。

大きくて存在感のある大迫力の玩具でした。

しかし、価格と大きさの割にはギミックが少なく、プレイバリューはあまり無い印象があります。

メガヘラクレスに限らずですが、別売りのビートマシンボックスがないと真価を発揮できないのはイマイチ惜しいところ。

飾って眺める分には楽しいので、実際に触って遊ぶ人よりはディスプレイ専門の人にオススメかと思います。

勿論、ビーファイターが好きな人なら唯一無二の玩具です。

ビーファイターに登場する巨大メカは、ビートマシンとメガヘラクレスの2種類だけなので、ビーファイター玩具のレビューはこれでおしまいですが、まだ他の玩具レビューもいろいろ書いていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?