「安保」によって起きた事故を「全国紙」はどう扱ったか――沖縄国際大米軍ヘリ墜落事故報道の遅すぎる検証

あれから16年になる。2004年8月13日、沖縄県宜野湾市にある沖縄国際大学の構内に、隣接する「アメリカ海兵隊普天間飛行場」を離陸した大型輸送ヘリが墜落した事故。沖縄のアメリカ軍基地がいかに危険であるか、を示す証左として今に語り継がれている。その重大さ、深刻さは言うまでもないが、私にとっては同じ日の出来事が、今も消し去れぬ悔恨として記憶に刻まれている。その日、新聞社内での会議の席上、「トップ獲得」の競り合いで敗れたこともそのひとつだが、それ以上に、私自身がこの事故で問うべきことの意味を十分理解できていなかったことがある。事故によって露わになったのは日本のメディアの実相でもあった。

◆ヘリ墜落の一報

普天間飛行場は、沖縄本島中部・宜野湾市の中央にある。眺望のよい高台に位置し、市街地は飛行場の周りをドーナツ状に取り巻くように密集している。

事故はその日午後2時過ぎに起きた。米海兵隊の大型輸送ヘリコプターCH53Dが普天間を飛び立った後、帰還する途中に操縦不能に陥り、隣接する沖縄国際大学の構内に墜落し、炎上する。ヘリは大破し、部品が周辺に飛散。ヘリの乗員3人が負傷した。

当時、私は朝日新聞社の西部本社社会部次長(デスク)として福岡本部(福岡市)で勤務していた。新聞社の機構を簡単に説明すると、朝日などの全国紙は、東京、大阪、名古屋、福岡に4つの「本社」がある。新聞発行機能を備えた「発行本社」という意味で、それぞれの地域に合わせて紙面を製作している。福岡に中核機能を持つ西部本社は、山口県と九州、そして沖縄県を管轄している。

ヘリ墜落の一報が福岡本部に入ったのは、午後2時半を過ぎたころだったと記憶している。背筋が凍り付き、血の気が引いていくのを感じた。その7年前まで那覇支局に勤務し、米軍機の墜落は何度か取材していたが、市街地の、それも大学構内に落ちるなどという事故は経験したことがなかった。真っ先に脳裏をよぎったのが、1959年6月に沖縄県石川市(現・うるま市)の宮森小学校校舎に米軍機が突っ込んだ事故だ。児童11人を含む17人が死亡(のちに後遺症で1人が死亡)、負傷者は200人以上にのぼり、基地被害を象徴する悲劇として知られている。

筆舌に尽くせぬ惨事がまたしても沖縄で――。そう考え、暗然とした気持ちになった。

社会部デスク席の周辺に記者たちが集まり、取材を始める。現場周辺に電話を入れて状況を聞き取り、現地の記者からは次々に情報が入ってくる。ヘリは大破して炎上。ローター(回転翼)などの部品が周囲に飛散。しかし、住民に死傷者はないらしい――。にわかに信じがたいと思ったが、負傷者はヘリ乗員3人のみで奇跡的に民間人にはけがはなかった。夏休み中で、大学構内にいた学生たちは炎を見て逃げ出した。はじけ飛んだローターが民家の前のバイクをなぎ倒し、部品が窓を破って、眠っている乳児の脇に落ちるなど、周辺一帯では間一髪で難を逃れた人も少なくなかった。

◆1面トップはどれに

事故当日の夕方、各出稿部と整理部のデスクらによる会議に出席した。翌日朝刊の製作作業に先立って紙面構成などを決める場で、毎日行われている。ちなみに当時の私の立場は地域面デスク。福岡県内のローカルニュースを扱う地域面・福岡版担当のデスクで、社会部デスクたちが数か月ごとに輪番でついていて、この時は私が担当していた。なので、一面や社会面用の原稿の出稿権限はないのだが、会議には毎日出席することになっていた。

焦点はいつも、一面トップはどの記事でいくか、であり、デスク同士で論争になるのは日常だが、この日はそんな議論があるとは思わなかった。満場一致で米軍ヘリ墜落に決まっている。

だが、紙面編集の権限を持つ整理部の当番デスクの考えは違った。ちょうどこの日、プロ野球界を揺るがす、ちょっとした事件が起きていた。読売巨人軍のスカウトが、ドラフトで獲得を目指す大学野球部の選手に現金を渡していたことがわかり、オーナーの渡辺恒雄氏が引責辞任したのだ。球団の記者会見で明らかになった、そのニュースを一面トップに置くべきだ、と整理部デスクは言う。正直、驚いた。渡辺氏は有力者ではあるが、巨人のオーナーを辞めたぐらいのニュースでヘリ事故をトップから外すのか。それでも「この事件でプロ野球界の今後が大きく変わるかも知れない」と整理部デスクは主張する。

ちょっと待ってほしい――。末席から声を上げた。事故関連の原稿を出稿するのは別の社会部デスクではあるが、一言も発しようとせず、そうであれば、黙っているわけにはいかない。

確かに市民に死傷者はなかったが、それは僥倖に過ぎない。犠牲者が大勢出て大惨事になってもおかしくない事故だ。しかも日米外交の懸案である普天間飛行場の移設・返還問題にも直接関わってくる。ことの重大さは球界の事件よりはるかに上だ――。

そんなようなことを述べたのだが、けっこう頭に血がのぼっていて、どれぐらい理路整然と説明できたか、よく覚えてない。いずれにしても最終決定は、当番編集長である局長補佐に委ねられることになった。

しばらく彼は悩んでいたが、整理部デスクの意見を採用した。

◆全国紙各社の扱い

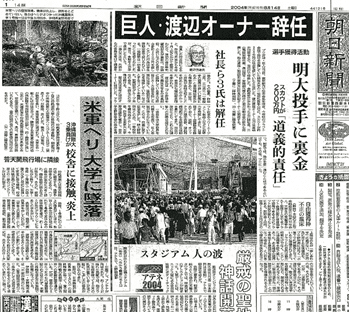

事故の翌日、2004年8月14日付朝日新聞朝刊の西部本社版。1面トップは「巨人・渡辺オーナー辞任」。白抜き横カットのえらく大きい扱いだ。「米軍ヘリ大学に墜落」は左カタに収まっている。同じ日の社会面は第1社会面(左のページ)と第2社会面(右のページ)にまたがる形で、ヘリ事故を見開いているので、決して小さい扱いではないものの、全体的に見れば、この日一番という扱いではない。

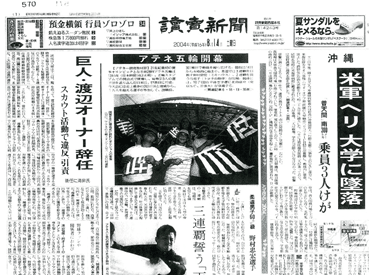

次は、毎日新聞と読売新聞の西部本社版。いずれも1面トップに置き、毎日は社会面も見開きの扱いで、文句なくトップニュースの仕立てになっている。読売は「巨人オーナー辞任」をあまり大きくしたくない思惑もあったとみられるが、第1社会面も沖国大がトップで、やはりこの日一番手の扱いだ。両紙に比べると、朝日のヘリ事故本記は見劣りするものの、社会面を見開きにしたことで、かろうじて面目は保ったというところだろうか。

◆さらに小ぶりな東京紙面の記事

繰り返すが、これらはいずれも「西部本社版」だ。九州・山口地域向けの紙面である。では、同じ日の各社の「東京本社版」はどうだったか。東日本地域に配られる紙面で、言うまでもなく部数は東京の方がはるかに多い。

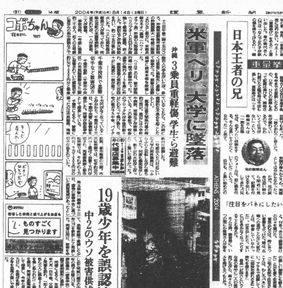

まずは朝日の東京本社版。見ての通り、1面トップは「ナベツネ辞任」、左カタには、この日開幕したアテネ五輪が入り、ヘリ事故は3番手で写真もない。社会面を見ると、写真はついているものの原稿は削られて左カタに押し込められた。

次に毎日。1面は写真なしの3番手、社会面は左カタ。朝日とほぼ同じだ。読売、日経、産経はいずれも1面にはなく、第1社会面左カタのみで、扱いはさらに小さい。

「東京本社版」で比べる限り、朝日の扱いが取り立てて小さすぎるとも言えなくなる。日米安保体制によって引き起こされた事故の重大性に対し、その当日に全国紙各社が下した評価がこれだった。

◆1面トップ連発の地元紙

では、沖縄の県紙、沖縄タイムスと琉球新報はどうか。

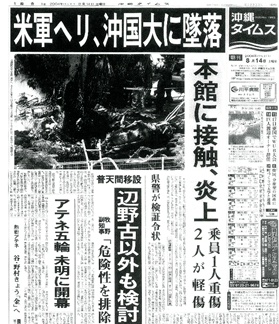

8月13日付夕刊で先行した沖縄タイムスは、同日中に号外を発行。翌朝刊1面はアテネ五輪が小さく入ったのみで、2、3面まで9割方が関連記事で埋め尽くされた。さらに見開きのグラビアに見開き特集、社会面もほとんど事故の記事で、四コマ漫画さえ定位置の第1社会面左上から下部におろし、めったに動かすことのない最終頁の番組欄まで内側の面に移動して関連記事で埋め尽くしている。

琉球新報もその日号外を発行。翌14日付朝刊の1面、総合面、社会面は事故の記事でほぼ埋め尽くされ、1面のアテネ五輪はわずか23行。やはりグラビアのページを組み、さらに社会面の四コマ漫画をこの日ははずすという異例の決定をしている。

タイムスは14日付から、新報は15日付から総合面で、事故の検証と県内外の政治的な動きを探る連載を始める。続報も連日1面に掲載され、8月中の両紙で、事故関連記事が1面トップでなかったのは、朝夕刊合わせて、タイムスが3回、新報が6回。社説で取り上げた回数はタイムス9回、新報8回。朝日、毎日、産経が14日付の1面トップに据えた「巨人オーナー辞任」は、いずれも関連記事を含めてその日のスポーツ面に入っていた。

地元の大事故なのだから当然と言えば当然かも知れないが、新聞における沖縄と「本土」のこれほどの隔たりは何なのだろうか。

ナベツネ氏は巨人のオーナーを辞任しても「球界のドン」であり続けたわけで、その後のプロ野球界がどの程度変わったのかはともかく、沖国大での米軍ヘリ墜落が日本の外交・防衛政策にもたらした影響は、さまざまな意味で甚大だった。

事故の翌日、沖縄県警は現場検証を申し入れたが、アメリカ海兵隊は拒否。これにより日米地位協定の不平等な規定が大きな問題となり、外交問題に発展していく。今日まで抜本的改定の道筋はまったく見えない。地元では、普天間の危険性に対する危機意識はさらに高まり、早急に閉鎖、返還を求める声が広がりを見せる。一方、政府も危機感を持ち、一進一退が続いていた名護市辺野古での代替基地建設計画を強硬路線へと次第にギアチェンジ。その姿勢は現政権にも受け継がれている。沖縄という一地方の事故にとどまらず、日本の政治を大きく揺さぶる大事件だったのは明らかだ。

現場を抱える地元の報道と他地域のそれに、量的な差が出るのはある程度は致し方ない。しかし、沖縄県紙と「本土」を拠点とする全国紙の報道の量的な隔たりは、明らかに異質だ。

そのことを考えるために、さらに古い新聞を引っ張り出して読み直してみたい。沖国大事故から27年前、今から43年前の報道である。

◆ファントム墜落

1977年9月27日。振り返れば、この日は敗戦後日本の分岐点のひとつにもなり得たと思う。

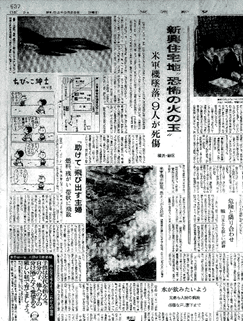

当時の新聞記事から要約する。午後1時20分ごろ、横浜市緑区(現・青葉区)の住宅地に、アメリカ海兵隊のRF4Bファントム偵察機が墜落した。機体は爆発して飛び散り、住宅2棟が全焼。主婦、子どもら5人が大やけどを負って搬送され、3歳と1歳の兄弟が未明に死亡した。2人の兄弟の母親(当時20代)も全身に大やけどを負い、4年にわたる治療の末に亡くなる。一方、同機の乗員2名は墜落前に脱出して無事だった。

以下は事故の一報を載せた各紙である。朝日は翌28日朝刊1面の3番手。毎日は27日付夕刊1面中央の記事で速報したものの、翌朝刊の1面にはなく、第1社会面のマンガ下。読売は27日夕刊1面に速報、翌朝刊1面は3番手左下、および第1社会面左カタ。日経は、28日付朝刊1面にはなく、社会面の中央。サンケイは28日付朝刊1面に写真記事、および第1社会面左カタ。東京は、27日付夕刊1面に速報、翌朝刊は1面にはなく、第1社会面左カタ――。

直後の報道で比較的手厚いのは読売だ。夕刊に速報を突っ込み、朝刊も1面に本記を入れ、社会面の受け記事にも紙幅を割いている。今どきの感覚からいえば、やや意外な印象さえあるが、この時代は、「右、左」「政権寄り、反政権側」のような新聞に対する世評の差は今ほどにはなかった。

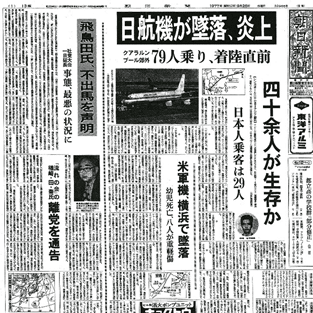

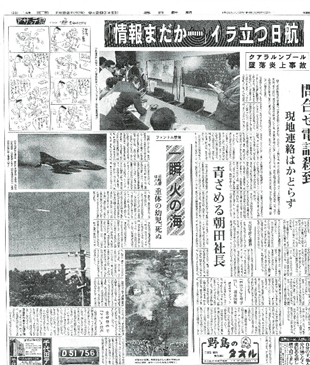

しかし、その読売もトップにはしてない。この日はほかにも大きなニュースがあった。見ての通り、同じ日の夜、マレーシア・クアラルンプールで、乗客乗員79人が乗った日本航空のDC8旅客機が墜落した。これほどの大事故がトップ級であるのは間違いない。朝日と東京新聞の28日付朝刊は日航機を1面トップに置いている。

毎日、読売、日経、サンケイの4紙は、社会党(現・社民党)の新委員長の就任問題だった。この時、野党第一党だった社会党では、参院選敗北の責任をとって委員長が辞任。後任に飛鳥田一雄氏の就任が決まりかかっていたが、党内抗争のため同日の党大会で白紙になる。最終的には飛鳥田氏は委員長に就任するのだが、この時点での肩書は横浜市長。市民が犠牲になった事故の発生で、抗議声明を発したことが小さな記事になっている。

安保条約によって日本に飛来したアメリカ軍機の墜落により、日本人の幼子が亡くなるという悲劇的な惨事の「ニュース価値」は、海外での日航機墜落はもとより、社会党委員長の去就よりもさらに重要度が低い、というのがこの日の新聞各紙の判断だった。

◆地元紙の社説

大きなニュースは重なる。事故の翌日、インド・ムンバイ空港を離陸した日航機を、新左翼系組織「日本赤軍」の武装グループがハイジャック。バングラデシュ・ダッカの空港に強行着陸し、乗客・乗員を人質に日本で拘束されている過激派の釈放を要求する。「ダッカ事件」である。超弩級の国際事件の発生により、これ以後、全国紙各紙でのファントム墜落報道は、神奈川県内向けの地域面が中心になっていく。兄弟の母親の死や負傷した被害者の提訴、判決など以外は全国ニュースの扱いではなくなってしまう。

私は当時、高校生だった。ほかのニュースよりもファントム墜落の惨事に強い衝撃を受けたことを記憶しているが、最近はそれなりの年齢で米軍基地問題に関心を持つ人でさえも、この事故を知らない人がいて驚かされることがある。報道のあり様も影響していると考えられる。

事故現場の地元の神奈川新聞もその点は大差なかった。発生翌日朝刊の1面は、社会党委員長、日航機墜落の下の3番手。社会面は見開きではあるもの、その後は地域面が中心になってしまう。記事の量だけを見ると、沖国大事故のときの沖縄の2紙とは、申し訳ないが雲泥の差と言わざるを得ない。

しかしながら、同紙には決して見過ごしてはならない記事があった。事故の8日後、10月5日付の社説である。「米軍機事故と地位協定」と題し、こう記している。

「日米地位協定が、いかに自主性のない対米従属的なものであるかは、いままでに多くの学者や法律家らによって指摘されているところである。そのことはまた、基本となる日米安保条約そのものを、米国と軍事条約を結んでいる諸外国の例と比べても明らかである」

横浜でも沖国大とまったく同じことが起きていた。現場検証は日米合同となったものの、主導権を握ったのは米軍で、「県警はそれを見守るばかりであったといわれている」。この後、米軍が、事故機のエンジンを日本側の承諾なく本国に持ち帰ったことが大きな問題になる。

社説はこう続く。

「わが国では安保条約、それに基づく地位協定、特別法など、憲法に基づかない法体系によって、われわれの生活が規律されている面がある。つまり、法規範的には、憲法体系は安保法体系に優先しているにもかかわらず、その政治への実現過程では、後者が前者を抑え込み、切り崩す形で二つの法体系が併存・対立し続けているといえよう」

今日までに日本社会が何度も直面し、全国知事会が見直しを提言するなど、ようやくその改善に声が上がり始めた日米地位協定の不平等規定。43年前、実際に起きた事故から地方紙がその事実をすくい上げ、指摘していた。しかも不平等の背後では「安保法体系」が「憲法体系」を凌駕し、国民生活を脅かしていることまでも明確に突き付けている。全国紙こそがその問題に注目し、全国ニュースとしてたゆまず国民に問いかけ続けるべきことだった。こうして見ると、単純な記事の大きさとは違う、また別の問題が見えてくる。

◆問いかけるべきものとは

沖国大ヘリ墜落事故に話を戻そう。

直後にこの事故を取り上げた全国紙の社説を見てみよう。一様に米軍や日本政府の対応を批判してはいる。そのうえで――。

「・・・現場を一方的に封鎖し、大学の関係者ばかりか沖縄県警の係官まで締め出したのだ(中略)米軍のこうした態度が続けば沖縄の反基地感情を刺激し、安保体制の運用にも支障が出かねない」(8月17日付、朝日)

「幸いにして負傷者こそいなかったが、一つ間違えれば、日米同盟を危うくしかねない事故だった。政権を揺るがす事態になったかも知れないのだ」(8月24日付、朝日)

「最も重要なのは、日米安保条約が円滑に機能することだ。わずかな配慮の欠如が、安全保障の基盤を損なうことになっては取り返しがつかない」(8月26日付、読売)

「事故をきっかけに日米安保体制が大きな批判を浴びそうだというのに、政府が一体となって問題処理に取り組む姿勢がみられない」(8月18日付、毎日)

「米側に誠意を持った取り組みを求めるのは、それが日米安全保障体制に与える影響を考えれば当然である」(8月26日付、日経)。

読めばわかるように、これらの文章に表れたのは、基地のそばで暮らす人々の命や生活へのまなざしではなく、事故が「日米安保体制」に支障をきたすことの心配である。とりあえず「安保」が安泰ならば、全国紙の新聞社にとっては騒ぐほどの大ごとではなかったということか。

沖縄タイムス、琉球新報はどうだろうか。それぞれ複数回、社説を掲載しているが、切なる言葉の中に、この国全体への問いかけがみなぎっている。

「私たちは、住民生活と基地の共存が不可能だということを再確認しなければならない。辺野古沖への代替施設もまた、住民の平穏な暮らしが脅かされる『危険の分散』に変わりはない。戦後五十九年、日米政府が一貫して進めてきた沖縄基地政策を問い直すことでしか、県民の暮らしは守れない」(8月14日付沖縄タイムス)

「事故を起こした側だけの調査で、徹底した原因究明が図られるとも思えない。日本政府は米軍任せにせず、対等の立場で原因究明にあたるべきだ」(15日付タイムス)

「仮に市民に死傷者が出たとしても、今回同様、米軍はなんら行動に規制は受けない。それが地位協定である。残念ではあるが、この不平等さの認識は日本政府にはなさそうだ」(18日付琉球新報)

「小泉首相も、就任以来『聖域なき構造改革』を標榜しながら、こと基地・安保問題については『対米一辺倒』の姿勢を貫いてきた。県民の声に背を向けながら、有事体制やイラク問題などで米国に追従する。残念だがそれが首相の実態だと思う」(19日付新報)

「安全を保障する『日米安保』に基づき駐留する米軍が、国民・県民の命、安全を脅かす。これは、納得できない。軍事安保の限界が透けて見える」(21日付新報)

「在沖海兵隊はイラク派兵で空洞化し、一方で移動手段は佐世保基地の揚陸艦に頼らざるを得ない。根拠を置く理由は説得力を失い、米本国や本土からの輸送が効率的でさえある」(24日付タイムス)

問いかけは明白だ。日米地位協定など安保体制の構造に関わる本質的な問題を指摘しつつ、この国の指導者たち、そして国民に再考をうながしているのだ。

◆足りなかったもの

事故の半月後、私は東京本社へ異動になった。会議で私の意見を退けた二人とは、その後、言葉を交わす機会はなかったが、本稿を書くに際し、改めて連絡をとった。

あの日の当番編集長はすでに退職していた。電話で尋ねると、「沖縄を想っている記者に比べれば、温度差はあったと思う」。トップに据えた記事がなんであったかは覚えていなかった。整理部デスクは即座に「間違った判断だった」と認めた。やはりトップにこだわった記事は記憶にはなく、「なぜあんな判断をしたのかわからない。いまだ痛恨事」と語った。

何のことはない。一番沖縄取材の経験があった私がもう一押ししていれば、あるいは彼らの考えは変ったかも知れない。西部本社版で1面トップになれば、東京本社版ももう少し大きくなっていた可能性はある。紙面があのような形になった実質的な責任は、編集長やデスク陣を説得しきれなかった私にあるのは間違いない。取材の現場から離れ、自分自身がデスクとして紙面をつくる立場になると、それ以前に沖縄報道を担当していた先輩デスクたちほどの辣腕はふるえなかった。簡単に言えばそういう話だ。社内にも様々な考え方がある。同じ志を集めて力にしていくのも、私は下手な方だった。

しかしながら、問題の本質はその日の記事の大きさではなく、もっと奥深いところにある。大学構内に米軍ヘリが墜落し、大勢の市民が犠牲になりかねなかった事故の意味を、もう一度、新聞社の一室で説明するとしたら、どんな言葉で伝えるだろうか。

米軍ヘリ墜落は単なる偶発的な事故ではなく、日米安保体制によって必然的に起きた事故であるということ。すなわち、日米安保条約という日本国民の選択がまずあり、その負担の大半を沖縄に、そして「本土」の基地を抱える地域に押し付けている事実が存在するということ。墜落事故はその冷厳なる現実を見せつけたということ。ゆえに民間航空機の墜落や交通事故とは同列には語れず、私たち国民の「安保」選択そのもの、そしてその姿はいかにあるべきか、を何度でも問い直し、検証し、議論を重ねなければならないということ――。

沖縄の人々の心には、「安保体制下」という意識が、否応なく染みついている。敗戦後はアメリカ軍に統治され、日本への「復帰」によって強制的に編入された日米安保体制の下でも、数々の労苦と被害を受けてきたからだ。沖国大での 事故もそうした被害のひとつであるのは言うまでもない。そして私たち日本人の多くは、沖縄を踏み台にしたまま、アメリカへの従属を疑おうとはしていない。

振り返って見るならば、やはり私自身にもその意識は不十分だった。沖縄のことを多少は知っているつもりでいながら、言葉に説得力を持たせるだけの認識には至っていなかった。「安保」があることにより、人々の命や生活は常に危険にさらされ、時に激しく蹂躙される。その不条理にさしたる意識もないまま、無意識のうちに米軍機事故をほかの事件・事故と同列に扱う。「本土」マスメディアの中にいると、そのような通念のようなものが存在するのを感じることがある。あの日、私はその通念の沼地の中で、記事の置き位置をめぐる言い争いをしていたに過ぎないのだ。16年前の新聞をもう一度作り直すことは無理だ。新聞社を去った今こそ、問いかけを始めなければならないと思っている。

【写真は、沖縄国際大の構内で、米軍ヘリの墜落炎上によって焼け焦げたアカギの木=2010年11月撮影】

川端 俊一(かわばた しゅんいち) 元新聞記者

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?