『Cage』の歌詞から考える鳥のナビゲーションシステム

はじめに

2019年7月に発売された日向坂46の2ndシングル『ドレミソラシド』のカップリングに『Cage』という曲がある。『Cage』は東村芽依、河田陽菜、金村美玖、丹生明里によるユニット曲であり、そのタイトル通り「鳥籠」がテーマとなっていて、縛られた者のもがきや苦しみ、そして自由への渇望を歌った曲である。ライブでも実際に「鳥籠」をステージ上に投影したパフォーマンスが目を引かせる。個人的なことであるが、2019年9月に開催された3rdシングル発売記念ワンマンライブでの『Cage』は今でも記憶に残っている。静寂の中、ステージでスポットライトを浴びる4人のパフォーマンスは素晴らしかった(私はライブビューイングで参加した)。また2023年4月に横浜スタジアムで開催された「4回目のひな誕祭」で披露された時には思わず「め"い"ちゃーーーん!!!」と声に出ていた。良い思い出である。

ところで、その『Cage』であるが、歌詞の中に以下の一節がある。

もしも鳥籠の窓 開けてしまったら

逃げ出した鳥は どこへと飛んでいく?

ここで疑問が浮かぶ。果たして実際に鳥籠を開けた時、鳥はどこへ向かうのだろうか。この記事はおそらく全員が気になっているに違いないその疑問に焦点を当てた内容となっている。なお、導入こそ日向坂であるが、これ以下に日向坂はほとんど出てこないことを先に断っておく。主役はあくまでも鳥なのだ。

この鳥は何か

まず初めに「鳥籠に飼われている鳥がいったい何なのか(どの種類の鳥なのか)」といったところから考えなくてはいけない。単に「鳥」といっても、その形態や生息地は様々である。地球上には3000億羽の鳥が生息しているといわれており、種類としては少なくとも9700種が現存している(Dickinson, 2003)。樹上で生活をするものもいれば、ペンギンのように水中で生きるものもいる。体の大きさも、わずか2 g程度のハチドリから100 kgを超えるダチョウまで様々だ。

これだけ多種多様な鳥類であるが、しかし「鳥籠で飼っている」というヒントから選択肢を狭めることは可能だろう。一般的な鳥籠のサイズから考えるとおそらくそれほど大きな鳥ではないだろう。ダチョウやエミューといった巨大な地上性の鳥は除外できるはずだろうし(そもそも飛ぶことができない)、ペンギン類でもないだろう(ペンギンだったらなかなかトリッキーな曲になっていただろう)。野生の鳥を捕まえて飼うことは鳥獣保護法によって禁じられているため、それらも省ける(厳密にはこの鳥獣保護法には色々と抜け道があることはこの際おいておく)。また、『Cage』の冒頭のセリフパートでは金村美玖さんの「僕は鳥籠の中でいつもより大きな声で鳴いた」というセリフがあるが、単に鳴くだけでなく「大きな」とあるから、鳴きの得意な鳴禽類の可能性が大きいかもしれない。

「うーん…」と唸りながらMVを見ていたところ、鳥が使われているシーンがあった。

なんだ、ハトじゃないか。

『Cage』のMVでは、よくマジックなどにも使われているシラコバトが使われていた。ただし、シラコバトの原種はこんなに真っ白ではない。おそらく映像としての見栄えを良くするためにアルビノ種のシラコバトを使っているのだろう(マジックでもアルビノ種が使われる)。映像用であることは考慮するにしても、とりあえずは「ハトを飼っていてその鳥籠を開けた」としておこう。

鳥類の帰巣本能

よく知られているように、鳥には「渡り」を行う種が多い。鳥類のうち半数は渡りをするとも言われているほどだ。また、そうでなくとも(渡りを行わない種でも)、鳥は帰巣本能の強い動物である。ハトも例に漏れず帰巣本能が強く、人類はそのハトの能力を様々な分野で活用してきた。伝書バトは単なる手紙のやり取りだけに留まらず、世界大戦では機密情報の伝達にも使われた。伝書バト界のカリスマ「G. I. ジョー」は、イギリス大部隊によってすでに制圧済であったドイツ占領下の町への爆撃を止めるためイギリス軍よって送られ、30キロの距離を20分で飛んでこのことを知らせ、出撃準備中の爆撃機を止めた。

また、戦争だけでなく漁師の水揚げの宣伝、選挙結果の通達、株価情報の連絡などあらゆる分野で使われてきた。ハトの愛好家であり第一次世界大戦でアメリカ陸軍通信部隊ハト小隊を率いた中尉であるウェンデル・ミッチェル・リーバイ氏は著書『ハト(The Pigeon)』の中で「文明のあるところハトが栄えた」とまで書いたほどだ。最近「スパイの疑いのあるハトが8ヶ月ぶりに釈放された」という、パッと見は嘘みたいなニュースがあったのも記憶に新しい。

さらに、このハトの帰巣本能を使った鳩レースはいまだに根強い人気を誇っており、現在でも定期的に開催されている。ハトを見知らぬ土地で放ち、鳩舎に戻ってくるまでのタイムで競うこのレースでは、距離の長いものだと1000 km以上離れた土地からでも帰還する(ただし1000 kmとなると帰って来るのは1割程度だそうだ)。速度に換算すると速いものでは時速80kmを超えるものもいるそうで、なんともハッとさせられる速さなのがわかる(渾身の鳩ジョークだ)。

さて、話をもとに戻すと、鳥籠の窓を開けた時に鳥がどこに向かうかというと、どうやら営巣地や越冬地に向かう可能性が高そうだ(もちろん渡りを行わない定住性の鳥であったり、飼われているのがその場所であった場合はそこに留まる可能性もあるが)。

しかし、話はここで終わらない。終わってしまってもよいのだが、それだけでは面白くない。ではこれらの渡りにしろ帰巣本能にしろ、どのようにして鳥は目的地に到着しているのだろうか。もちろん、私たちが普段何気なくやっているように目(視覚)によって目的地を見つけるという手法は鳥でも持ち合わせているだろう。それはそうなのだが、問題はもっと地球規模で考えた時だ。どうやって鳥は間違えずに数千キロも離れた地点に行くことができるだろうか。私たちは見知らぬ土地ではスマートフォンやカーナビがなければ目的地にたどり着くことすら困難であるが、鳥たちはGoogle Mapのアプリを使っているわけでもない。鳥類のナビゲーションシステムはどのようになりたっているのか。何をコンパスに利用しているのか。それがこの記事のメインテーマである。

何を目印に使っているか?

太陽を利用する

日向坂46のファンのことを「おひさま」と呼ぶが、人類は古くより太陽を方角を知るためのコンパスとして利用してきた。北半球の場合、太陽は東の地平線から昇り、南の空を通り、西の地平線に沈んでいく。すなわち太陽の動きに注目しておけば、方角がわかるわけだ(ただし太陽の位置が変化することを知っておかなければいけないが)。このような太陽コンパスは人類に限らず、多くの生物が利用していると考えられている。虫を捕まえて観察したことがある人なら、虫が太陽の方へ向かっていくのを見たことがあるだろう。また、これは実験的にも実証されている。アリを使った実験では、鏡を使って太陽の位置を変えると、アリが定位方向を変えることが観察されている(Santschi, 1911)。

なるほど虫が太陽を定位方向を知るために使っているのなら、鳥も太陽をコンパスとして利用しているかもしれない。このアイデア自体は昔からあったようだが、それを実証したのは1950年代のことである。伝書バトをさまざまな天候条件下でハト小屋から見知らぬ土地で放つと、ハトは太陽の見えるときにはハト小屋に向かい、曇天下ではこれがうまくいかないことが観察されている(Matthews, 1951)。しかもハトは方角だけでなく、時刻が進むと太陽の位置が変化することも理解しているようで、その都度方向を補正しているようである。また、ホシムクドリを使った実験では、故意に鳥の体内時計を狂わせる(明暗の時間をずらす)と、太陽の位置を誤解してしまう(Hoffman, 1954)。例えば、日の出を6時からではなく12時からはじめるようにして飼育すると、実際は「南」の方角であるのを「東」と誤解し、90°ずれた位置で餌を探そうとするのだ。

これらのことからも、太陽というのは鳥(特に昼間に活動するような種)にとって、方位を知るための重要な手がかりとなっているのだろう。

星を利用する

日中に活動する鳥にとっては、太陽を目印に使うのは実に理にかなったやり方ではあるが、鳥の中には夜中に大移動を行うものもいる。むしろ夜間の方が外敵も少なく、日光による体温上昇を抑えることもできるため、エネルギーを大量に消費する渡り鳥にとっては都合が良い。しかし、もちろん夜の移動では太陽を目印には使えない。そこで、太陽の代わりとなるのが星である。

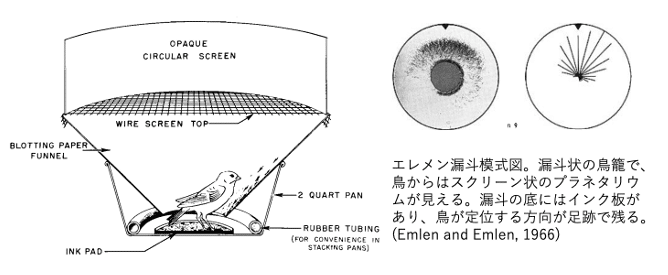

『月と星が踊るMidnight』ではないが、鳥たちが星を使って移動を行っているというのは実は実験的にも報告されている(本当に『月と星が踊るMidnight』の話ではない)。1950年代には、プラネタリウムと鳥籠を使った実験で、円形の鳥籠でプラネタリウムの下で飼育されたニワムシクイが渡りの季節になると落ち着きがなく飛び跳ねたりして、渡りをする方角に向かって飛ぼうとすることが観察されている。プラネタリウムで模倣した空の下で、ニワムシクイは春には北に、秋には南に定位するのだが、プラネタリウムの星を消すと定位しなくなる(あるいは星の位置をずらすとずらした方向に向かって飛ぼうとする)(Sauer, 1958)。また、この手の実験で有名なのは「エムレン漏斗」と呼ばれる装置である(下図)。ルリノジコと呼ばれるアメリカ合衆国東部の繁殖地と中央アメリカの越冬地をとのあいだを夜間に渡るこの鳥は、プラネタリウムの空の下に置かれた漏斗型のかごにとじこめられても夜間には星によって定位する。この装置では漏斗の底にインクが設置しているため、どの方向に移動しようとするかが鳥の足跡で判断することができる。ちなみにこの実験によると、ルリノジコは北極星だけでなく、北斗七星や小熊座、ケフェウス座、カシオペア座など、北半球でみられる星座に精通しているらしい(Emlen and Emlen, 1966; Elmen, 1967a; Elmen, 1967b)。「鳥は星座を知っている」というのはなんともロマンチックな感じもするが、考えてみれば1つだけしか星(星座)を覚えていないとその星が雲で隠れてしまった時に困るため、他の星座も覚えておく方が得策なのだろう。

すなわち、渡りをする鳥にとっては星座も主要なコンパスとして役立っているらしい。それはまさに人類が航海で方角を知るために北極星を利用してきたのと同じなのかもしれない。

磁気を利用する

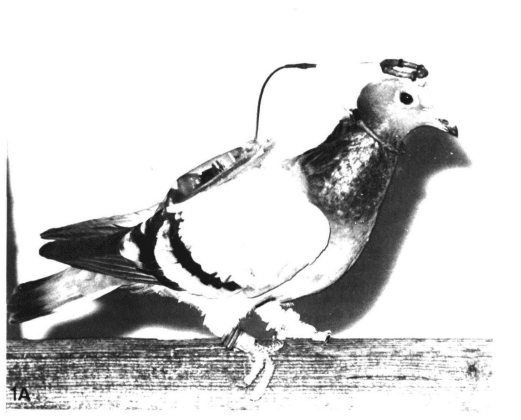

地球の外殻成分である液体金属は固体状態の内核で加熱されており、その外殻に生じた激しい渦が地球全体を包み込むことで磁場を発生させている。そのため地球全体を巨大な磁石としてみなすことができる。極地から出る磁力線は赤道に近づくにつれて弱くなり、地表に対して水平となる。鳥がこの地磁気を利用しているかもしれないという仮説はWilliam Keeton(1974)の実験によって実証された。伝書バトの頭部に棒磁石を装着し曇りの日に放つと的確な位置を定位できなくなり、磁石ではない真鍮の場合は正しく定位したという(ちなみに晴れた日だと磁気コンパスが狂ってもその代わりに太陽をコンパスとして利用することができるため問題ないようだ)。また、棒磁石ではなく電磁石を頭部に取り付け、電流の向きを逆向きにする(=磁場の方向を逆転する)と、それに同調して飛ぶ方向が変わることも報告されている(Walcott and Green, 1974; Keeton 1974)。

「磁気を感じ取って利用する」というのは別に鳥類の限ったものではなく、昆虫からクジラまで多くの生物が使っている手法である(人間でも使えたら便利だったかもしれない)。しかし、では体のどこがセンサーとなってどのようなメカニズムがそれを可能にしているかというと、話は途端に複雑になる。太陽や星座であれば、それを「見る」のはもちろん目である。しかし、磁場の場合はそうはいかない。磁場は体を貫く(生体組織に浸透しやすい)ため、体の内部に磁気を感知するセンサーがあってもおかしくないのだ。目や耳のような特殊感覚器官を体の表面につくっておく必要はなく、体の内部の細胞の1つだけがそれをやっていても良いわけだし(感受性の問題はあるが)、逆に体のいたるところにその細胞が分布していても良いのだ。

この「動物はいかにして磁気を感じ取っているか」については様々な説が提唱されているが、その説の1つは、鳥は一定の波長の光で活性化される網膜内の分子によって磁場を「見る」というものだ。磁場の向きに応じて、磁気信号がこれらの分子の化学反応に作用しその速度を増減する。すると、網膜内神経が鳥の脳内の視覚野に信号を送って磁場の向きを知らせる。このすべては原子未満のレベルで起き、電子のスピンもふくむ。すなわち、鳥は量子効果を検知できるのかもしれないというのだ(正直なところ私はあまり理解できていない。量子力学なんてものを持ち出されたらもうお手上げだ)。この検知能力は、目につながった前頭部内の領域(クラスターNというらしい)と関係しており、クラスターNを破壊すると鳥は磁気コンパス機能を失うという(Hore and Mouritsen, 2016; Zapka et al., 2009)。

また別の説では、酸化鉄などの微小な結晶でできた磁気センサーが鳥の体内のどこかにあるというものだ。このセンサーは磁場の傾きを検知し、それを神経インパルスに変換する。先ほどのクラスターNの説に比べると幾分理解しやすいかもしれない。たしかに体の中に磁性物質をもっておけば、それが地球磁気にも反応するだろう(どれだけ持っていればの問題はあるが、実際に人を含む様々な動物で磁鉄鉱が見つかっている)。この磁気センサーの位置は、ハトのくちばしにあるかもしれないとか(ただしこの節は後に否定される)、上側のクチバシの皮膚に近い部分にあるかもしれないとか、様々な説が出ている(Treiber et al., 2012; Fleissner et al., 2007)。

また、最近では鳥の内耳の有毛細胞部に微小な鉄の球状体が発見されており、それが電磁誘導を介することによって磁場を「聞いて」いるのではないか、といった興味深い説もある(Lauwers et al., 2013)。

このように、磁場を感知するメカニズム(やセンサーの場所)についてははっきりしないものの、地球磁気を利用していることは間違いないだろう。都市部における人工的な電子機器が発するきわめて微弱な「磁気雑音」でも渡り鳥の磁気コンパスが妨害されるという可能性も懸念されている。となると冒頭に「人間でも磁気センサーを持っていると便利かもしれない」と書いたが、これだけ電子機器にまみれた現代においては、とてもじゃないがそのセンサーはまともに働かないかもしれない。

本能?学習?

ところで、ここまで太陽や星、地球磁場など、コンパスとなりうるものを見てきたが、それらは鳥が生まれた時から持っている「本能」なのか、それとも後天的に身につけるものなのだろうか。この疑問の答えとしては、「生得的なものもあれば学習で得られるものもある」となる。なんとも煮えきらない答えではあるが、渡り鳥でいえば、渡りの経験の少ない幼鳥は、経験のある成鳥に比べて航路を迷うことがよくある(普通はいないはずの地域でレアな鳥を発見したとき、それはたいてい道に迷った若鳥の場合が多い)。

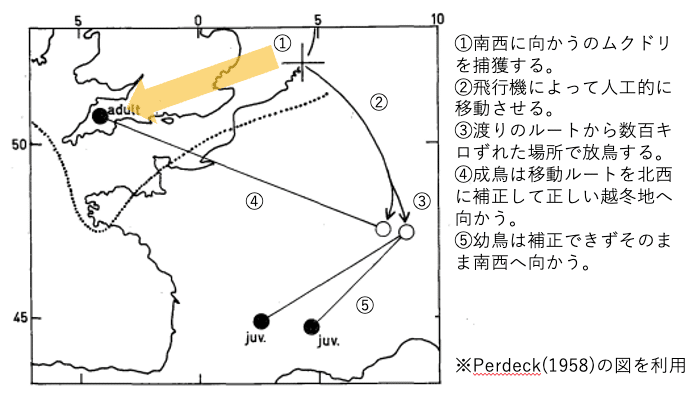

ムクドリを使った興味深い実験がある。南西を目指して渡りの途中のムクドリを捕まえ、数百キロ離れた場所まで飛行機で移動させた後に放つ。すると、成鳥は放たれた場所から航路を補正し北西に向かう(=正しい越冬地へ向かう)のだが、渡りの経験の乏しい幼鳥は放たれた場所からそのまま南西へ向かおうとするのだ(Perdeck, 1958)。

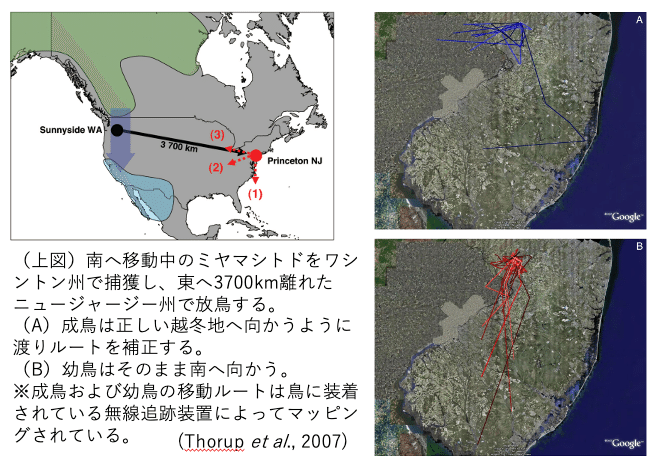

また、似たようなものでミヤマシトドを使った報告もある(Thorup et al., 2007)。ミヤマシトドはカナダやアラスカにある繁殖地から、アメリカ南西部やメキシコの越冬地への渡りをする鳥だ。ミヤマシトドをその中継点であるワシントン州で捕まえ、東に3700km離れたニュージャージー州まで飛行機で運び、そこで無線追跡装置を装着させた後に放つ(鳥にとってはたまったものではない実験だ)。すると、通常の渡りルートは南向きであるが、東へ運ばれた成鳥は方角を補正して南西へ向かおうとする。その一方で、幼鳥は東へ運ばれていたとしてもそのまま南へ向かって移動しようとするのだ。

これらの結果はいずれも、鳥たちが生得的にどの方角へ飛ぶかある程度知っている、すなわち「本能」のようなものを持ちつつ、さらに経験によってその方角を補正する能力を身につける(学習する)可能性があることを示唆している。

またさらに、様々なコンパス(太陽や星、地磁気)のうちどれが優先されるか(どれが本能でどれが後天的なものか)については、これも伝書バトで報告されている。若い伝書バトは最初の飛翔で、彼らの巣から外に向かう旅の磁場情報に基づいたおおよその方角を修正する。帰りには方向が反対になることは「帰巣方向」を確定し、その方向は地球の磁場の磁力線の極性と傾斜角度に反応する感度を最大にさせる。これらの段階の証拠は、自然の磁場から隔離される実験から得られている。若いハトを歪められた磁場の中を移動させたり、磁石を装着させられると、帰巣方向が確定しない。ただし、帰巣方向が確定したあとでも太陽コンパスによる情報を追加することで、組織化された定位システムを作り上げることができる(Wiltschko and Wiltschko, 1988)。すなわち、ハトの場合は磁気コンパスが先にあり、そこに太陽などの情報を学習していくのだという。ただし、すべての鳥において磁気コンパスが優先的にあるというわけではなく、夜に渡りを行うクサチヒメドリの場合はその逆に、星コンパスを先に作り上げるという報告もある(Able and Able, 1996)。どのコンパスが優先されるかは、その鳥の生育環境や行動する時間帯による影響が大きそうだ。

いずれにせよ、鳥たちは生得的なコンパスを持ちつつ、渡りや営巣地と採食地との往復などをしている間に、他の情報を利用して方向を修正する方法を見に付けていく。その情報の中にはもちろん私たちが普段利用しているような視覚による情報(ランドマークの特徴を見て記憶する)もあれば、空にある太陽や星の位置、さらには地球の磁場までもが含まれる(なお今回は言及しなかったが、これ以外にも匂いや音といった情報も目印になりうる)。使えるものはなんでも使う。それによって、鳥たちはナビゲーションシステムの精度を高めていっているのだ。

おわりに

『Cage』における「逃げ出した鳥はどこへと飛んでいく?」という一節から始まり、鳥類の帰巣本能や渡りに着目した。鳥は人類が古くから目印としてきた太陽や星の位置を同じように利用し、さらには人間が利用できない地球磁場(もしかしたら気づいていないだけで人間も利用しているかもしれないが)までもを目印に使って目的地にたどり着く。そうやってナビゲーションシステムを構築しさらに洗練させてきた。そこには本能的にもっているものもあれば学習によって得るものもある。

また、今回は詳細には書かなかったが、「地図を利用する」というのは脳の高度な情報処理機能が必要な行動である。まず目的地の特徴や方角を長期間にわたって覚えておくことが必要であり、さらに覚えておいた地図を取り出し、その目的地に対して自分がどの位置にいるかを認識しなければならない。そして、その二点(ゴールの場所と自分の場所)の位置関係を常に把握しつつ、移動しながら変化していくその位置関係をリアルタイムで修正していく能力が必要となる。それらを何千キロも離れた場所に対してもやってのけるのであるから、鳥類の能力は計り知れない(無論、鳥類に限らずであるが)。「鳥頭」という鳥の知能を低く見積もった実に人間中心的な程度の低い蔑称があるが、鳥は賢いのだ(そもそも動物に対して人間の方が賢いという認識自体がナンセンスだ)。早くこの言葉が滅びれば良いな、と私は鳥好きの一人として願っている。

余計な余談

今回のテーマは私がとある大学の講義で話そうとしていたものでした。導入部分のスライドまで作っていたのですが、コマ数の都合上お蔵入りとなってしまったため、今回その一部について取り上げました。

ちなみに、せっかくなので作ったスライドを以前のミーグリで『Cage』のユニットメンバーであるめいちゃん(東村芽依ちゃん)(推し)(かわいい)(猫)に見せ、「これ講義のテーマで話そ思てんねん」と説明したところ、きょとん顔をしていました。それはもう「きょとん」という音がこちらまで聞こえてくるくらいの、見事なきょとん顔っぷりでした。さすが推しメン、さすがめいちゃん。ミーグリって難しいな。

参考文献

・ジェニファー・アッカーマン, 鍛原多惠子 訳『鳥!驚異の知能』講談社ブルーバックス(2018)

・デイビット・バリー, 熊谷玲美 訳『動物たちのナビゲーションの謎を解く』インターシフト(2022)

・フランク・B. ギル, 山階鳥類研究所 訳, 山岸哲 監修『鳥類学』新樹社(2009)

・ネイサン・エメリー, 渡辺智 訳『実は猫よりすごく賢い鳥の頭脳』エクスナレッジ(2018)

・Able KP and MA Able. 1996. The flexible migratoryorientation system of the Savannah Sparrow (Passerculussandwichensis). J Exp Biol, 199: 3-8.

・Dickinson EC. Ed. 2004. The Howerd and Moore CompleteCheclist of the Birds of the World. Princeton NJ: Princeton University Press.

・Elmen ST and Elmen JT. 1966. A Technique for Recording Migratory Orientation of Captive Birds. Auk, 83: 361-367.

・Emlen ST. 1967a. Migratory orientation in the IndigoBunting, Passerina cyanea. Ⅰ. Evidence for use of celestialcues. Auk, 84: 309-342.

・Elmen ST. 1967b. Migratory orientation in the IndigoBunting, Passerina cyanea. Ⅱ. Mechanism of celestial orientation. Auk, 84: 463-489.

・Fleissner G, Stahl B, Thalau P, Falkenberg G and Fleissner G. 2007. A novel concept of Fe-mineral-based magnetoreception: histological and physicochemical data from the upper beak of homing pigeons. Naturwissenschaften, 94: 631–642.

・Hore PJ and Mouritsen H. 2016. The radical-pair mechanism of magnetoreception. Annual Review of Biophysics, 45: 299–344.

・Ioale P and Guidarini D. 1985. Methods for producing disturbances in Pigeon homing behaviour by oscillating magnetic fields. J Exp Biol, 116: 109-120.

・Keeton WT. 1974. The mystery of pigeon homing. Sci Am, 231: 96-107.

・Lauwers M, Pichler P, Edelman NB, Resch GP, Ushakova L, Salzer MC and Keays DA. 2013. An iron-rich organelle in the cuticular plate of avian hair cells. Current Biology, 23: 924–929.

・Matthews GVT. 1951. The experimental investigation of navigation in homing pigeons. J Exp Biol, 28: 508-536.

・Perdeck AC. 1958. Two Types of Orientation in Migrating Starlings, Sturnus vulgarise L., and Chaffinches, Fringilla coelebs L., as Revealed by Displacement Experiments. Ardea, 46: 1–2.

・Santschi F. 1911. Observations et remarques critiques sur le mécanisme de l’orientation chez les fourmis. Rev Suisse Zool, 19: 305–338.

・Sauer EGF. 1958. Celestial navigation by birds. Sci Am, 199: 42-47.

・Thorup K, Bisson IA, Bowlin MS, Holland RA, Wingfield JC, Ramenofsky M and Wikelski M. 2007. Evidence for a navigational map stretching across the continental U.S. in a migratory songbird. Proc Natl Acad Sci, 104: 18115–18119.

・Treiber CD, Salzer MC, RieglerJ, Edelman N, Sugar C, Breuss M, and Shaw J. 2012. Clusters of iron-rich cells in the upper beak of pigeons are macrophages not magnetosensitive neurons. Nature, 484: 367.

・Walcott C and Green RP. 1974. Orientation of homingpigeons altered by a chang in the direction of anapplied magnetic field. Science, 184: 180-182.

・Wiltschko WR and Wiltschko R. 1988. Magnetic orientation birds. Curr Ornithol, 5: 67-121.

・Zapka M, Heyers D, Hein CM, Engels S, Schneider NL, Hans J and Mouritsen H. 2009. Visual but not trigeminal mediation of magnetic compass information in a migratory bird. Nature, 461: 1274.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?