ドスト的空想とマイナス溶解体験

作田氏と地下に入ってゆく小さな薄明かりのレストランに行った時のことを思い出した。そこには常連さんらしき紳士風の老人男性が先客として、ひとり静かにパンを頬張り、ナイフとフォークを美しく使いこなしていた。作田氏はその老人を観ながら、「彼は数年前に妻を失ったやもめ男で、毎夕、決まった時間にここに来て、決まったメニューを食するのだよ。彼の住まいは……」と語り始めた。「ええええ? 知ってる人?」「ははは、ドストエフスキーはこうやって日々の光景から空想をふくらませ、小説のネタを探していたんやで」。

ドストゆずりの空想を働かせている以下の文章。溶解体験が論じだされたころのものだが、文末でマイナス溶解体験らしきものが語られていることを発見。(粧)

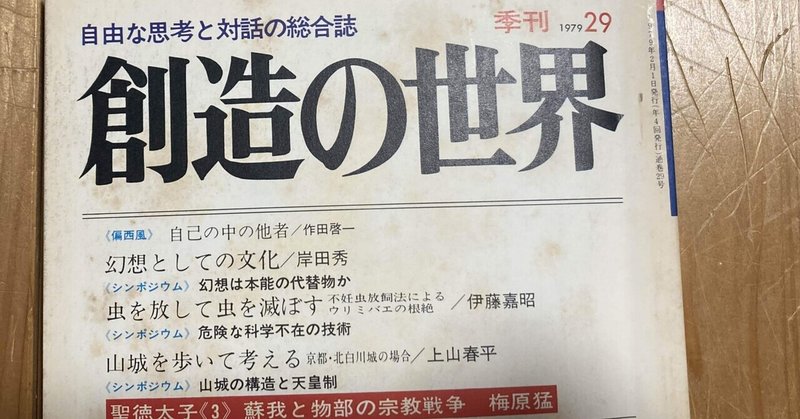

1979(昭和54)年 2月『創造の世界』第29号、小学館

自己の中の他者 作田啓一

毎年十一月に行われる学生のお祭のせいで、研究室の前を学生の父母らしい人たちも通ってゆく。その話し声がドアを隔てて聞こえてくる。「隠しだて? 私はお前に隠しだてをしたことなんか一度もありませんよ」。感情を抑えたやさしい声である。相手の声は小さくて聞こえない。二人の足音は遠ざかってゆく。学生とその父親らしい。父親の声は大きくはなかったが、相手を説得しようとする熱意がこもっていた。しかしその説得に自信がなさそうな弱々しさが語尾に感じられた。二人が通り過ぎたあと、私の頭に一つの考えが浮かんだ。学生は心の病いに冒されている、あるいは冒されかけているのではなかろうか。そのことを父親はまだ十分に気づいていないので、違和感にとらえられながらむすこを説得しようとしているのではなかろうか。

私は次のような状況を仮定してみた。その学生は何かよからぬ想念をいだいている。その想念を隠そうとしたが、どういうわけか父親にすっかり読取られてしまっている。しかし父親はむすこと衝突するのを恐れて、むすこのよからぬ想念を知っていることを、むすこに対して隠している。そこでむすこは、自分の秘密を知っているくせに知らないふりをする父親に対していら立っている。彼は父に「隠しだて」をしているとなじる。しかし父親のほうは何のことかわからない。ただむすこの態度が異常であることだけはわかるので、ことの重大性を意識して慎重に、だが困惑しながら、むすこのいらだちの理由を探ろうとしている。

私の想像はたぶんあたっていないだろう。あたっていないことを願う。私がほんのちょっとした会話の断片から、このようなことを想像したのは、数日前に必要があって木村敏氏の『自覚の精神病理』(紀伊國屋書店)という本を読み返したためかもしれない。その本の中に次のような症例が出てくる。この患者の異常は十五歳のある日、突然あらわれた。教会から帰ってきた患者は、これまでにない反抗的態度で両親に乱暴をはたらき、さらに教会に戻って神父にも乱暴を加えた。患者の言い分によると、教会で彼が行った懺悔がいつのまにか他の信者たちに盗み聴きされていて、皆が患者のプライバシーを知ってしまっている。両親や神父はもちろんその事実を知っているのに、患者にはそのことを告げなかった。これが彼の乱暴の理由である。

木村氏はこの精神分裂病の症状を普通の「対人精神病」の場合と比較して、後者の場合には「神父が自分の秘密を他の信者に告げた」という形で、出現したであろう、と述べている。逆に、この症状においては、秘密は全く媒介者なしに漏洩された。二つの病いの比較は、「自分とは何か」という根本問題への次のような洞察をもって結ばれている。「一般の『対人精神病』の場合、妄想における他者が外部から患者の中へ侵入してくるのに対して、精神分裂病者においては、他人はすでにあらかじめ自己の根底、自分のありかに入り込んでしまっている。それはいわば侵入であるよりも内乱と言ったほうがふさわしい。この無媒介性が、精神分裂病妄想の形式的特徴だと言ってもいいだろう」。

私はここで精神病の二つの型を区別するために、右の文章を引用したのではない。そうではなくて、自分とは何かという、一見自明でありながら、しかも恐ろしく難解な問題に迫る一つの道が、ここに示されている、と考えたからである。「対人精神病」はすでにでき上がった自己が他者におびやかされる時の症状であるのに対し、精神分裂病者の場合は、その自己はまだ形成されておらず、他者によって占領されてしまっている。分裂病者の場合は、言葉の普通の意味での自己が欠落している。この観点から見ると、われわれが自己と呼んでいるものは、生まれた時にすぐさま形成されるのではなく、人と人とのまじわりの中で、しだいに獲得されてきたものであることがわかる。この獲得の過程が十分に展開しないで成長すると、人は成年に達しても、自分という存在(アイデンティティ)をもたない。

この獲得の過程は、言うまでもなく母親との関係から始まる。最初、幼児は自己でも他人でもない混沌の中に置かれている。その後しだいに、彼はこの混沌という全体の中から、母親でない自己を自覚してゆく。そしてその自覚は同時に他者としての母親の認知を伴う。自己と他者は同時に成立する。次いで、父親が有意味な人物として登場し、同じようにして父親でない自己が自覚される。こうした過程を通過してゆくうちに、幼児は同一の行為が同一の結果(たとえば賞賛あるいは懲罰)をひき起こすことを知るにいたる。そこで幼児は望ましい状態をもたらすために、自分を操作することを覚え、自分の意志の所産として望ましい結果が得られることがわかってくる。こうして、一つの場面ごとに他者から区別される自己、「そのつど」の自己とは次元を異にする「常に変わらぬ」自己が始めて対象化され、自覚される。一方、それに対応して、いつも自己の欲求に好意的であるとは限らない他者、禁止する他者は、もはや一つの場面の知覚対象であることをやめ、現実=外界の代表者となって現われる。

この一貫的な自己と客観的な外界の分化という段階が、それ以後のさまざまのアイデンティティ(たとえば男性の、あるいは女性のアイデンティティ)の獲得の前提となる。この段階に到達しないままに成人期に近づくと、「現実との対決」のむつかしさがはっきり露呈する。木村氏から離れてフロイト主義の用語を用いることが許されるなら、その困難から自らを防衛するために、自他が未分化の混沌への退行が起こるのである。だから、われわれにとって自明の事柄である自覚の常態化は、混沌の中から絶えず自己の分=自分を確保し、他者の侵入と闘ってきた歴史の所産にほかならない。自己と外界との境界は最初から与えられているのではない。この境界は努力により設定され維持されてきた。

別の患者の語るところによれば、彼女は幼少の頃から「自分にははっきりした自己というものがない」という苦しい気持を抱き続けてきた。十一歳の時、この状態から自力で脱出したが、その瞬間「死ぬよりも怖ろしい、言い表わしようのない苦痛」を味わった。彼女はその後六年間「唯一の幸福な時期」をもつことができたが、再び離人症に陥った。あらゆる医学的治療が効果をみせなかった時期に、彼女は主治医にこう語っている。「なおろうと思えば、私ひとりでなおせるんです。でも、前にそれをやったときの苦しさを思い出したら……なおるよりも死んだほうがよっぽど楽だと思います」。われわれは混沌の中から他者と闘いつつ自己の取り分を確保し、それらの分を積み重ねて一貫性のある自己を築き上げてきた。幼児期に遭遇した他者が侵略的であったために、この積み重ねが不十分なままに成長した人が、ある時期に一挙に「自覚」に到達しようとするなら、それは「死ぬよりも怖ろしい苦痛」を伴うであろう。この患者の告白は人の心というものの深淵にわれわれをいざなう。

残りのスペースが少なくなったので、結論を急がなければならない。木村氏は、間柄がまず先にあって、それに参加することで自己と他者が分かれてゆくという基本的な前提から出発する。それは個体と個体とがまず先にあって、次に間柄が生ずるという西洋的な方法的個人主義と対立する考え方である。この、いわば間柄主義とでも言うべきアプローチが工夫されたのは、方法論的個人主義のアプローチでは説明のつかない症状が日本人の中に見いだされたからである。しかし間柄主義的アプローチは単に日本の風土病とも言える症状を解明するだけに役立つのではない。それだけであるなら、それは一般理論であるとは言えない。木村氏の独創性は、むしろ一般理論としての有効性にある。すなわち、すべての社会に広がっている精神分裂病という謎の病いの解明にあたって、間柄主義という新しいアプローチは新しい光を投げかけた。

この理論はまた精神医学以外の領域に応用することができる。もちろん、応用する側はそれを一つの比喩として使っていることを十分に意識していなければならないが、しかしその応用は魅力的である。木村氏によって自己と外界との境界は本来自明のものではないことが明らかにされた。精神分裂病者の自己の境界は不確定であり、容易に他者の占拠を許すものであった。この占拠が、現実とのきびしい対決よりも耐えやすい場合、彼は甘んじてその占拠を許し、そして現実から逃避する。そうであるならば、逆に自己のほうから外界へ侵入してゆく体験も、理論的にはありうることである。私は「自己と外界-自己境界の拡大と溶解-」(本誌二十五号)の中で、外界へ自己が浸透してゆく方向を溶解体験として記述した。この体験は普通は神秘家の体験と見なされているが、必ずしも神秘家に特有のものではない。普通の人間も時としては自己境界の溶解を感ずることがある。それはちょうど、精神分裂病者ではない普通の人間が、たとえば軍隊生活の中での特殊な状況に置かれた時、「自分にははっきりした自己というものがない」かのように感ずることと対応している。自分を失わせ、自分でないものにしてしまおうとするのが、日本軍隊の初年兵に対する訓練の目的であった。かつて野間宏氏は何重もの象徴的な意味をこめて、日本陸軍内務班の生活空間を「真空地帯」と名づけた。すでに成年期に達した人間を本当の分裂病者にすることはできないが、比喩的な意味で分裂病的にすることはできた。もしそうであるならば、逆に人間を外界へ向かって溢出させる訓練の方法もまたありうるように思われる。外界への溢出とは外界=他者を支配することではない。このことは前に述べたから繰り返さない。独創的な理論の応用を考えるのは楽しいことである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?