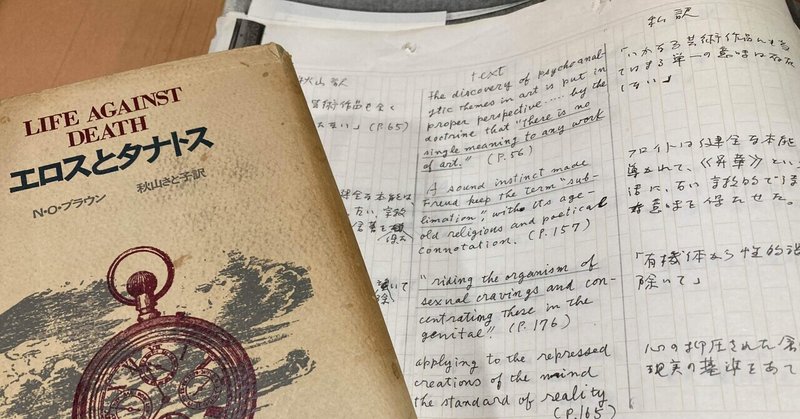

N・O・ブラウン『エロスとタナトス』

1970(昭和45)年10月『展望』筑摩書房

(書評)N・O・ブラウン著・秋山さと子訳『エロスとタナトス』

作田啓一

この本の魅力は、なによりもまず、フロイトの精神分析理論の大胆な解釈にある。ブラウンという人は、アメリカの大学で古典学を講義しているそうだが、近代の人文諸学や文学についても博い知識をもっていて、これらの知識が、フロイト理論のもつ含蓄の深さを立証する形となっている。たとえば、モースの交換、マルクスの貨幣、ニーチェの負債といった諸概念が、フロイトの理論体系の中に組入れられる。

この本は、フロイトが語った以外のことをフロイトに語らせているわけではないが、余計な枝葉を刈取り、俗流的解釈でおおわれやすい部分に新しい光をあてることによって、ほとんど偉大と言ってよいフロイト像を再建している。私は今までいだいていたフロイト像を本書のおかげで大きく修正しないわけにはいかなくなった。ブラウンはフロイトが充分に表現し切れなかったものを明確に定式化した。だがもちろん、この定式化と一貫しない部分は切捨てられている。われわれがこれまでフロイトの固有の思想と思い込んでいたもの、あるいはそう思い込まされていたものが、実は切捨てられてもよい部分、すなわち切捨てられてもそのことによってフロイトの思想の真価が少しもそこなわれず、むしろ高まりさえする部分であることを、読者は本書によって教えられるであろう。

ブラウンの解釈によるフロイト理論のキイ概念は、幼児の多形態性欲と前エディプス的母親である。フロイトのエディプス・コンプレックスの概念は有名になり過ぎた。そして、母をめぐって父と競争する息子は、父に去勢されはしないかという去勢不安をいだき、そのために父親=攻撃者と自己を同一化して自己規制を行なうが、この自己規制が超自我を形成してゆくという説も、かなり広く知られるようになった。しかし、エディプス・コンプレックスと去勢コンプレックスの効果は、男の子だけにしか及ばない。この効果を強調すると、男性心理学と女性心理学とをはっきり分けなければならない。それでは、日常生活の中でわれわれが男女に共通であることを実感するさまざまの人間的特徴は、どうして形成されたのであろうか。

人類の子どもは他の動物の場合と異なり、家族によって外界から保護される長い養育期をもつ。長い保護期間は、一方においては、両親、特に母親への強い依存を培い、他方においては、子どもが現実原則の支配から免れ、自由に快楽原則に従うことを可能にする。そこで、子どもは自分の身体をめぐって多形態の性欲を成熟させることができる。性器を通じてのみ快感を得るおとなの性欲は、子孫を残したり、家族を維持したりする目的に仕えるので、快楽原則は現実原則に従属する。それゆえ、生殖機能だけに性欲の機能を限定する見方から離れて、性欲機能の概念を拡大することこそ、精神分析学の浮沈にかかわるポイントなのである。身体全体をエンジョイする幼児の自己愛が「成熟」した性器愛へ移行するのはなぜか。それは分業に基づいた文明を維持するために、社会が家族を通して子どもに及ぼしてくる圧力によって説明されるだろう。しかし、フロイト理論を社会学的決定論からできる限り遠ざけようとするブラウンは、社会のこの圧力が子どもを役割の習得に向かわせる動機づけについて、ほとんど語っていない。ブラウンの関心は、どういう圧力が働いているにせよ、ともかくすべての人間社会の子どもは、ある時期に母親からの別離を強制される、という点である。それはエディプス期以前の時期であって、男の子ばかりではなく女の子も、母親から独立しようとする。長い保護期間のおかげで、人間は他の動物に類似の例を見いだしえない多形態性欲を成熟させたが、まさにそれゆえに、独立は人間の子どもに類例のない外傷を残す。強い依存のゆえに独立はコンパルシヴにしか行なわれない。この強迫性が去勢というような残酷なイメージを誘発するのである。去勢の状況において主役を演ずるのは去勢する(「する」に傍点)父親であるという誤解が、これまで続いてきた。しかし、フロイトが強調したかったのは、むしろ、あたかも去勢された(「された」に傍点)かのようにペニスを欠いている母親のイメージであった、とブラウンは言う。そのいたましさが、男の子と女の子の両方を母親から引離す。

前エディプス期の子どもは、まだ対象愛(オブジェクト・カセクシス)と同一視(アイデンティフィケーション)との区別を知らなかった。たとえば、母の乳房は欲求の対象であると同時に、自己の肉体の延長でもあった。自他が充分に分離せず、快楽原則が支配する世界、それは人類の失われた楽園である。おとなは二度と再びこの楽園に帰ることはできない。楽園喪失は、愛着し続けている母から強迫的に独立したという罪の結果である。しかし、この罪を代償として、人間は肉体から分離した精神を獲得しえた。人類は文明を築くことができた。おとなになるにつれて、性欲は性器に局所化されてゆく。「肉体の中で霊魂と対応するものは生殖器へのリビドーの集中であり、すなわち生殖組織である」(一三六ページ)。

ブラウンは抑圧の源泉を社会の中にではなく、人間自身の中に見ようとする。心理学的決定論を固執する彼は、当然E・フロムなどの新フロイト主義をフロイト本来の思想から区別するとともに、性器愛のみを人間の成熟した正常な欲求とみなし、それを抑圧から解放することで社会変革が可能となると主張するW・ライヒのような立場を鋭く批判する。しかし、心理学的決定論を貫くと、どうしても無理が出てくる。たとえば、未開社会において経済的であるとともに宗教的、政治的な機能をも果たす贈与の慣行を、彼は独立の結果生じた罪責感の償いとして説明する。この種の解釈は他の類似の解釈と同様、文明の程度の低いところでは、人間は集団を単位として生き残ってゆくという基本的事実を無視する点で、誤っている。もともと贈与はC・レヴィ=ストロースなどが明らかにしたように、集団が他の集団と相互依存し、生き残ってゆくための不可欠のメカニズムとして始まった。個人間の贈与のパターンが集団間に適用されたのではない。そして、個人は罪責感によって動機づけられることがあるとしても、集団はもっぱら「生き残ること」を願望する。集団には罪責感はない。しかし、心理学的決定論が文化型の起源の説明に効力を発揮しないとしても、現行の諸制度は、個人の動機づけから、起源にはなかった支持をかちうることで存続してゆく。ブラウンは、母親からの別離と独立がもたらした罪責感を共有する人びとの相互の慰めと励ましとによって、集団が形成される、と言う。その意味で、家族が近親相姦のタブーを産み出すのではなく、「近親相姦の罪が家族組織を作る」(二七五ページ)という命題の逆転も成立つ。この逆転された命題は、集団一般ではなくても、特定のタイプの集団にはうまく当てはまるだろう。

以上は本書がもつ多くの含蓄の中の一例にすぎない。=竹内書店刊・九八〇円=

(さくた けいいち・京都大学教授)

Norman O. Brown, Life Against Death:

The Psychoanalytical Meaning of History の訳書。作田氏は気になる箇所の訳文と原文とを書き出し、私訳を試みていたメモが残っている。私もこの書の翻訳権のことを調べようとしたことがあった。現時点での本書の評価はどのようなものだろうか。ご専門の方にお教え願いたいところです。(粧)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?