第114回医師国家試験参戦レポ

第114回医師国家試験を受験したので記録を残しておきます。

はじめに

勉強法のアドバイスや教材のレビューはできる気がしないので、かわりに会場の雰囲気や細かいルールなどを体験記として書きたいと思います。

国試自体の対策は予備校業界の進歩のおかげか既に迷うほど提示されていますが、いざ本番当日、実際に自分が会場に行って受けることを想像するとそのライブの様子は意外とベールに包まれています。

この記事を通して、僕のような当日の動きや些末の注意事項が心配になるタイプの方のお役に立てれば嬉しいです(同じ国試を受けた仲間の皆さんは「そんなことあったな〜」程度に読んでいただければ幸いです)。

ボリュームがかなり多くて随分読みづらいと思うので、途中に挟んだフォトギャラリー的な部分だけ飛ばし見するという手もあります。

免責事項

本記事は個人(いわゆるn=1)の感想を元に作成されています。内容も受験会場・年度により一律でない可能性、突如変更となる場合がありますのでご了承ください。実際に国試を受験される際は所属大学からの通達、配布される医師国家試験受験者留意事項、厚生労働省のホームページ等の信頼できるソースで必要な情報を確認いただきますようお願いします。

国試前日に食べた高い牛タン

早起きという最初の難関

医師国家試験Aブロックの試験開始は朝9時30分です。しかし試験の "説明開始" 時刻は8時55分、さらに受験要項に記載の "集合" 時刻は8時45分であるため、なんやかんやで8時15分、遅くても30分くらいには試験会場に到着していたくなります。となると会場までの移動時間や交通機関トラブルの可能性を考慮して7時30分頃には自宅や宿泊先のホテルを出発、朝の準備と脳の目覚めのタイムラグを逆算すれば6時か6時30分には起床する必要があります。早すぎる。強い朝型で6時起床くらい二重の意味で朝飯前だという方ももちろんいらっしゃるでしょうが、僕は昔から朝がかなり苦手なのでここがずいぶんキツかったです。

年明けくらいから生活リズムを少しずつ前倒しにして予め朝型に変更しておき、当日には余裕を持って早起き……ができれば人生ここまで苦労しないです。普通に無理で2月に入っても3時寝 / 9時起きとかやってたので、同様に朝が苦手な方は無理に生活リズムを修正しようと試みて調子を崩すより当日絶対に早起きしないとヤバいぞという気合いだけ忘れなければいいと思います。というか極度の緊張で夜は普通に寝られないし朝は目覚ましより前に目が覚めました。

大事な試験のたぐいは大体全部朝早いのしんどいですね。

会場がとにかく暑い

受験する会場によるとは思いますが、数多の受験生をふだん大学で使われている講義室内に密集させなくてはならないので必然座席は狭くなります。ワーキングスペースのような広々ステキな空間はまあ望めません。僕の会場は長机1つに椅子が3つ接着されたセットがぎっしり並んだ教室でした。加えて試験時間中は脳をフル回転させた百人単位の受験生が同時に酸素を大量消費するので、必然的に会場の空気はメチャクチャ悪くなります。点数と引き換えに排出されたCO2と交感神経の昂ぶりによる熱気で部屋全体がぬるくなり、冬場の寒さに備えて変に厚着をしてくると裏目に出かねません。窓とドアを開放して常時換気ができたら理想的なのですが、これもセキュリティ周りのことを考えると現実的には密閉せざるを得ないのでしょう。休み時間に必死に換気しますが試験時間と休み時間のタイムバランスを考えると焼け石に水、酸素の薄いところでもパフォーマンスが発揮できるように高山や火星で模試を受ければよかったと朦朧と考えた記憶があります。自分がいかに酸素に恵まれた生活をしていたか実感しました(もちろん会場として使わせていただいた大学自体を批判する意図は全くありません)。

2種類のマークシート

おそらくカンニング防止の観点から、本番配布されるマークシートは縦塗りと横塗りの2タイプが列ごとに交互に支給されます。マークシートの向きはブロックごとや1日目/2日目で変更はされず、2日間全ブロックでタテならタテ、ヨコならヨコで固定の形式です。試験前に正しいマークシートが配布されているかのチェックを受験生がさせられます。些細なことですが想定していたのと違うマークシートが来てマークミスが誘発されると大変なので、タテヨコどちらが来ても対応できるよう模試などで慣れておきましょう。

実際に国試を受けた会場の入り口。初日は晴れ、2日目は小雨だった

脱げないものが多すぎる

本番前には注意や説明が山ほどあり直前の貴重な(?)数十分を消費するのですが、特に印象深かったのは「時計もマスクも靴も上着も脱げない」ことでした。

まず腕時計は試験中に外して机上に置くことはできず、常に腕に巻いておく必要があります。腕時計なので当たり前っちゃ当たり前なのですが、僕も含めて気分転換のために付け外しする人にとってこれはちょっと面倒だなあと思いました。また腕時計でなく、目覚まし時計のような机に置くタイプのデカい時計を持ってくる人もいますが、これは試験官にあらかじめ見せて書き込みなどのカンニング要素がないことを確認してもらえば使えたようです。しかし会場・試験官によって対応が異なることが大いに想定されるので、大人しく腕時計を巻いとくのがベターかと思います。僕は慣れておくために日中ほぼずっと腕時計を巻いたまま過ごすなど意味不明な練習をしました(そんなことするなら早寝早起きに注力しろと言われそうですが)。

またマスクも試験中はほとんど動かすことができません。そもそもマスクを試験中に着用するためには開始前(確かブロックごと)に試験官にマスクの裏面をはっきり提示し、書き込みなどのカンニング要素がないことを証明する必要があります。さらにマスクは必ず鼻と口を覆うこと(顎マスクNG)、一度着けたマスクを試験中に外してはならないこと(もちろん机上には置けない)、どうしても外す際は試験官の立ち会いのもとカバンの中に収納すること、などのずいぶん厳しいお達しがありました。マスクがカンニングに使われた過去でもあるのでしょうか?何にせよそんな面倒くさいなら最初から付けんがなと思って後半はマスクをせずに受けてました。ノーマスク戦法と呼んでください。

他に途中で脱げないものとして靴と上着があります。脱靴禁止令は足の香りの拡散防止のため前回の第113回から施行されたと耳にしましたが、今年も同様に1日目の最初に試験中は靴を脱いではいけないと通達されました。マスクや時計と同じく靴も気分転換のために途中で脱ぎ着することが多いアイテムですが、これも先手で封じられているのでご注意ください。上着も試験中に寒く/暑くなったからといって脱ぎ着するには試験官の許可が必要ですし、脱いだあと椅子の後ろにかけることもできません。おそらく後ろの席の人の邪魔やカンニング疑惑に繋がるからではないかと思います。上着は試験前に脱いでおき、飛行機と同じように座席の下に収納しましょう。

このように試験の重要性からかボディ周りの制約がとにかく多いため、あらかじめ心得ておいて、模試の時に積極的に疑似体験しておくと本番慌てなくてすむかもしれませんね。

スマホとタブレットの処遇

意外にも、スマートフォンは机の上に置くことができます。もちろん試験中に電子機器のたぐいを使用してしまうと失格になりますが、スマホは「ブロック開始前に電源を切って封筒に入れ、封筒ごと机上に置いておく」ように指示されます。この封筒(ごく普通の細い茶封筒です)は初日の朝会場に行くと机の上に1人一つずつ配布されています。封筒には受験番号「のみ」を記載し、その他氏名など一切余計なことを書かないよう謎の厳しさを求められます。スマホを収納した封筒は、試験官が受験票の顔と名前を照会するルーティンと同じように、毎ブロックの開始前に順々にチェックされます。この封じられたスマホはブロック終了ごとの休み時間、解答用紙回収が終われば封筒からゴソゴソ出して普通に使えます。朝から夜まで電子機器が一切使えないというようなことはありません。

一方、タブレットやパソコンなどスマホ以外の大きな電子機器はもちろんこの封筒には入らないので、各自電源を切ってカバンやリュックに入れておくように指示があります。これも休み時間になれば自由に用いることができます。

鉛筆は途中で削れない

国試では問題用紙への書き込みを含めてHBの黒鉛筆のみ使用できるのですが、これは試験時間中に削ることができません。留意事項の「持参品」の欄には鉛筆削りが記載されている一方「机上に置ける(=試験中に使える)もの」の欄には書かれておらず、すなわち鉛筆削りは休み時間にしか使えない、という理屈なのでしょう。鉛筆がちょっと丸まったらすぐ削りたくなる派なので模試のときも平気で試験中に削りまくっていた僕は戦慄し、尋常じゃない量の研削済み鉛筆を会場に持参して机の上に全部ザラザラ並べ完全に鉛筆マニアと化してしまいました。人によって鉛筆の消費速度は違いますが、途中で削れないぶん1-2本ではやはり足りない気がします。途中で全鉛筆の芯が折れて詰んでも困るので、予備の意味でもやはり最低5本以上は削った鉛筆を用意し使い回すほうが良いと思いました。備えあれば憂いなしです。余談ですが鉛筆削りは使えないくせになぜか定規(*1)は使ってよいと言われます。ほとんど出番がないのにただ置いてあるのも勿体ないので、問題文中に何かしら長さや面積が出現したときに使って(あ〜定規持ってきてよかった〜)を無理やり味わうのもよいでしょう。

*1 真ん中で折れてて開くと倍の長さになり、なす角を分度器として利用できる "あの" 定規は使えません。「試験中に机上に置くことができるのは、筆記用具(HBの鉛筆、プラスチック消しゴム)、定規(三角定規、分度器機能付きのものを除く。)、受験票、及び特別に許可された物のみとする。」と受験者留意事項に書かれています。

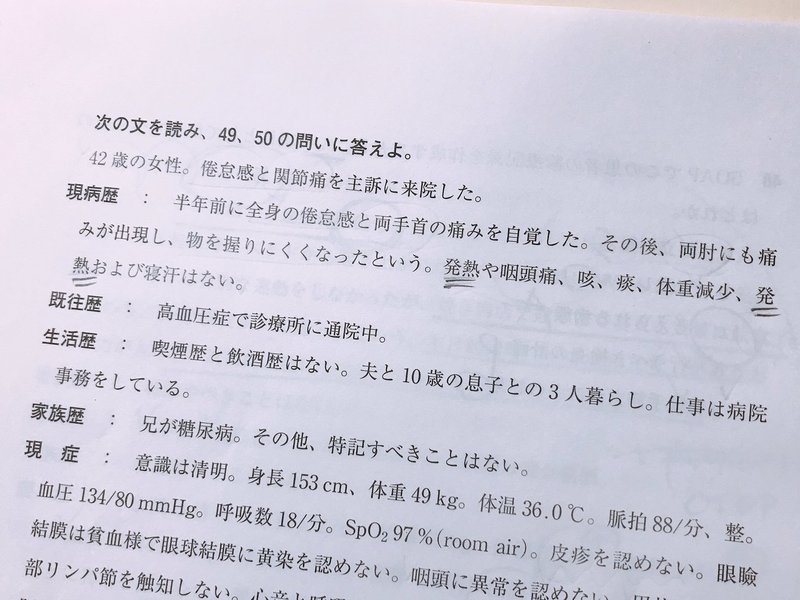

大事な発熱なので2回言ったシーン(114B49-50)

模試の倍くらい時間がかかる

普段模試を受けていたときは比較的ブロックごとの時間に余裕があり、マーク含めて見直しの時間を十分に取ってもまだそこそこ残り時間があるような状態でしたが、本番はなぜかほとんどのブロックで時間が足りなくなりそうで焦りました。おそらく本番の緊張感で模試よりも1問ずつより丁寧に問題文を読むこと、マーク塗りに注意をかなり払うことで時間を食っているのだと思います(それなら模試ももっと丁寧に受けろよという話ですが)。特に必修以外のブロックでは、マークミスチェックの時間はかなり意図的に取らないとありませんでした。マークチェックをしないまま答案を提出すると後々の不安が半端じゃないので、数問ぶん思考を削ってもマークチェックのほうに時間を割いたほうがよかったな、と思いました。受験番号や記名含めて2周は見直したいと考えるとブロック最後の20分くらいは意識的に確保しておきたいです。本番は時間が足りないもの、と頭の片隅に置いておくだけでも違ったと思います。解くスピードやバランス感覚の個人差もけっこう大きいでしょうから、一概には言えませんけどね。

加えて本番は解いてる間の手応えも模試以上にありませんでした。当たり前ですが過去問のオンライン演習のように1問1問マルバツが判明してから次に行けるわけではないので、自分が今どれくらい正答できているのかわからない闇の中を進んでいくことになります。採点サービスに入力する瞬間まで自分が何点くらい取れてるのかちっともわからず不安になりました。逆に採点サービスに入れてみたら意外とできており点数が伸びたということも多々ありますが、それはあくまで採点後だから言える話であり、やはり結果が出るまでは暗中模索だということを、分かっていても心得ておく必要があります。逆に言えばいったんマークシートを出してしまえばもう点数はほぼ変わらないので割り切ってしまう……という考えもできますし、難しいところです。

休めない休み時間

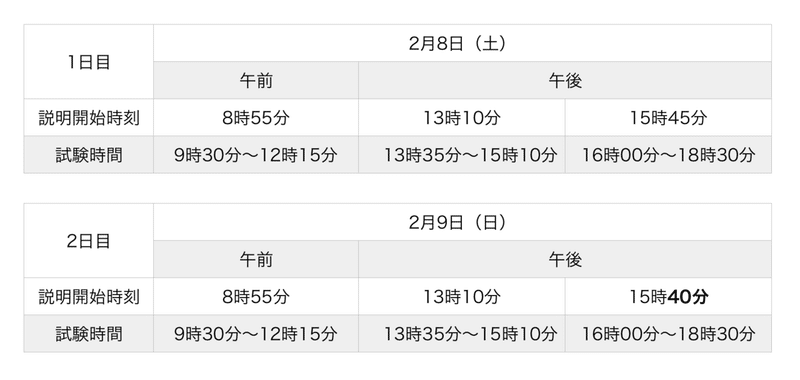

受験者留意事項上のタイムテーブル(*2)は以下のようになっていました。

真ん中(午後1つ目)のブロックが必修です。

以上より休み時間はお昼55分、それ以外30-35分と算出されますが、お察しの通り実際は人数分の解答用紙回収や確認、ルーティンの諸説明などによりまあまあ削られます。毎回同じ内容の注意事項をリピートされるという点も含めておおむねセンター試験と同じ感覚です。加えてその削られ済みの休み時間から食事や水分・おやつ補給、念のためのトイレ時間を捻出しているとあっという間に時間がなくなり......何を言いたいかと言うとブロック毎の休みでは本格的な勉強時間が思った以上に取れないです。少なくとも個人的には分厚い本やまとめノートをしっかり読み込むことは難しいんじゃないかと思います。ただでさえ前ブロックの反省や次ブロックへの焦りで通常の精神状態とは異なる中、紙面数枚のパラ見をしてたらもう次の案内が始まってしまいます。すなわち本番に持ち込む勉強道具はある程度絞られた量の見直しペーパーに留めておくのが賢明というか限界だと思いました。正直もっと休ませてほしいですが、そうするとただでさえ遅い帰りがもっと遅くなり、今度は初日の夜の勉強や打ち上げの飲み会に響いてしまいます。

このあたりも個人差が大きい(長らく使い込んで慣れた臓器別のテキストがいちばん安心、多少ボリュームがあっても素早く見直せるなど)ですが、やっぱり休み時間に過度な量の勉強ができることは期待しない方がよいかもしれません。

*2 第114回から突然調整が入り、Cブロック・Fブロックの問題数および試験時間がAブロックと同じものに統一されました。ブロックごとの謎のばらつきが調整されてて有難かったです。むしろ今までの、最後の最後に問題数を増やす負荷試験的なやり方は何だったのでしょうか。来年以降の時間割がどうなるかはまだわかりません。

試験中のトイレと退出

と言っておきながら、本番ではトイレ退出しそびれたので語れることがあまりありません。

前述のように受験会場が狭かったこともありますが、僕の席が3つ並びの椅子のうち真ん中で、則ち試験中にトイレに行くためには左右どちらかの受験生に一旦離席を強いる必要があります。この気まずさを打破できず、そのまま結局休み時間以外最後まで1回もトイレに行けずに終わりました。そもそも時間的な余裕もそこまでない中、焦りで膀胱の調子まで頭が回らず、どっちみちトイレには行けなかったと思います。

なお実際の試験中のトイレ退出はよくある挙手制で、試験官にトイレ行きたいです!アピールをしその申請が通れば連れて行ってもらえます。特に会場につきに1人までという制限もなく多少は入れ替わりで行けてたように思いますが……みんなのトイレの動向を綿密にチェックしていなかったため詳細は不明です。

何にせよトイレの状態は会場に依存しますので、普段からトイレを重視している方は会場の下見に行き、便器の個数や位置、和式と洋式の配分、ウォシュレットの有無、トイレットペーパーの紙質などを必ずチェックしておきましょう。

ちなみに、試験そのもののブロックごとの途中退出(いわゆる "ターンエンド")も挙手制で可能です。この場合は退出時に問題用紙と解答用紙を個別に回収されます。すなわち、試験途中で問題用紙を持ったまま退出することはできません。途中退出時に回収された問題用紙を手元に戻すには、ブロック終了後、同じく個別に申告して試験官の手からいちいち返却してもらう必要があります。よって途中退出しても問題を最速でSNSにアップするようなことはできず(それはそう)むしろ返却の手間がかかるぶん、試験終了まで粘っていたほうが問題を公開できるタイミングは速くなるんじゃないかと思いました。ちょっとややこしくてうまく言葉にできないですが。

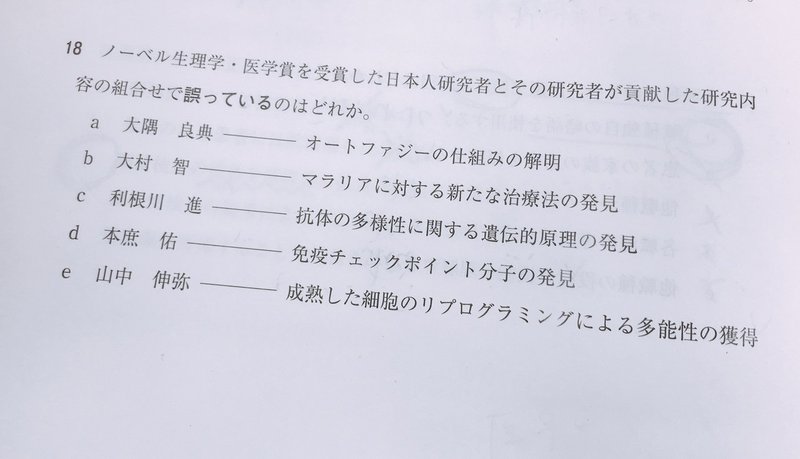

まさかの医学史復活に会場が沸いた(114E18)

国試とおやつ

国試でも、休み時間用におやつを持っていく人が多いです。要項の持参品に昼食とは書かれていますがおやつとは書かれていないので、おやつを持っていく時はあくまでこれは昼食だと言い張ることになります。僕は糖分枠でブドウ糖をいくつか持っていきましたが、ダイレクトに脳に効く感じがして結構よかったです。とにかく1ブロックごとの疲労が尋常じゃなかったので、最終ブロックまでそれなりのパフォーマンスを維持するためにも、普段からおやつの試行錯誤をいろいろしておいた方がいいかもしれません。

意外と欲しくなったのが酸っぱいモノです。どうしても受験のおやつは甘い物に偏りがちですが、おそらくクエン酸がどうのみたいな理由でレモン系や梅系が無性に食べたくなります。酸味枠で 梅昆布 を持っていきましたが、ブドウ糖メインでこっちはちょっとしか食べなかったので試験後大量の昆布を抱えて途方に暮れることになってしまいました。

おやつは量と種類を厳選して持っていきましょう。

休み時間の答え合わせについて

国試QBを解いた方なら誰しも心当たりがあると思いますが、会場では○○で割れていました、というのがもはや定番になっています。僕もそれを何度も見ていたので(本当に割れるのかな)とドキドキしていましたが、結論から言うと思ったほど会場で答え合わせをこれみよがしにしている方はいませんでした。会場大声答え合わせマンは恨みを買うという共通認識(実際に恨みを買うのかどうかは置いておいて)があるのかもしれません。

とはいえついつい答え合わせをやってしまう気持ちも、実際に受けてみて非常によくわかりました。決して周りを不安にさせよう、惑わせようという意図があるわけではなく、普通に考えて絶対合ってるハズなんだけど、それでもちょっとだけ不安に思った問題を、やっぱり合ってたよかったと、周りと確認したいだけなのです。会場で(あるいはTwitterで)答え合わせを耳にしてもあまり気にしない、答え合わせをしたくなる気持ちは誰にでもあるから責めない、そういった小さな優しさが大事なのかなと思いました。

初日の採点という諸刃の剣

初日の自己採点の是非についても毎年議論が分かれるところです。あくまで僕の周囲に限った話ですが、初日に自己採点する人のほうが多く、僕自身は採点はしませんでした。

初日自己採点については過去さまざまな方が提言されていますので書き連ねることはしませんが、1つずつピックアップするなら

メリット:次の日の得点に繋がる

デメリット:メンタルに響きかねない

といったところでしょうか。

メリットについて、国試では1日目に出た疾患・病態が2日目でも形を変えて——またはほぼ同内容で——出題されるということが、稀よりは少し高い確率であります(即ち1日目も2日目も出ないものがあるということで、とくに114回では国試で超コモンな疾患のいくつかが最後まで出題されず、違和感を覚えた方も多かったと思います)。もし1日目で気になった事項を夜に復習しておいて、2日目にそれがピタリ出れば儲けものですし、1日目で出たのに復習し忘れた〜!のせいで解けなかったら……と思うと不安ですよね。一方デメリットとしては思っていたより点数が伸びなかったり、普段なら有り得ない凡ミスが発覚したり(そして国試ではそういうことが往々にしてあります)で精神的ダメージを負わないとは言い切れない、というのがあります。もちろん例えば必修ブロックでかなりの高得点を叩き出せて2日目の負担が減れば採点してヨカッタとなるでしょうが、それは採点するまではっきりとは判明しない以上、やはり難しい問題です。採点サービスの発展のおかげで1日目の夜にはある程度の点数を知り得てしまうこの時代、今後も初日の自己採点との付き合い方は色々変わってくるんだろうなと思います。

自分の話をすると、単純に点数がわかるのが怖くて、というより、1日目の手応えがなさ過ぎるあまり、もし2日目で到底復活できないような点数だったらと思うと採点できませんでした。今思えば普通にしておけばよかったような気もしますが、これも終わったから言えることですね。するもしないも、どちらかを強くオススメするということはしません。

初日の復習をするのは確かに理想的ですが、そもそも試験を18時、19時まで受けてヘトヘトの脳で帰宅し、さらに翌日のためにも早く寝ないといけないのに、夜にガッツリ勉強する余裕は時間的にも体力的にもほとんどなかったな、というのが本音です。

解放感は遅れてやってくる

長かった2日間の国試がようやく全ブロック終わったときの気持ちを率直に言うと「これ本当に終わったのか?」でした。受ける前はきっと試験終了の瞬間は全てを終えた解放感でサイコーの気分なんだろうなと思っていましたが、いざ終わってみるとなぜか実感が湧かず、会場を出て帰路についてもなんだか微妙なままでした。そのまま飲み会に直行し乾杯をしても本当に?終わり?という気持ち、泥酔状態で帰宅し酒の勢いで2日分の自己採点をしても、翌朝二日酔いの頭で起きてもやはりそこまでの解放感はなく、次の日の深夜に 嘘字幕動画 を作り終わった頃、ようやく実感が湧いてきたような…… 勉強期間が長いからか、国試の解放感はすぐにはやってこないことが分かりました。

打ち上げでめちゃくちゃ飲んだビール

おわりに

読んでいただきありがとうございました。

115回以降の国試を受験される皆様を心から応援しています。

2020年3月21日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?