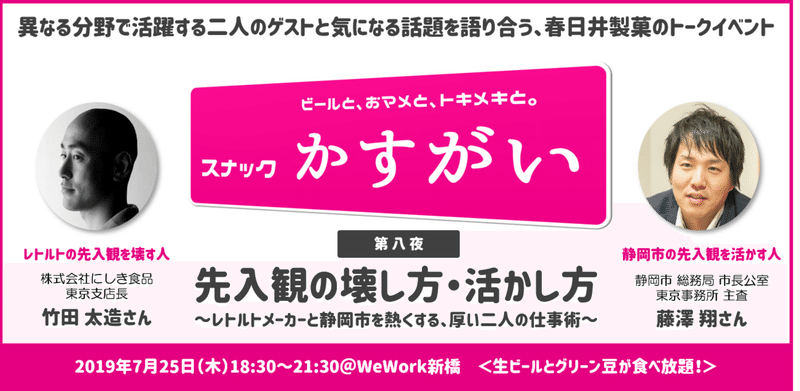

第八夜体験記~先入観の壊し方・活かし方

Text by マツイアヤコ | Ayako Matsui

Photo by 伊藤愛輔|Aisuke Ito

気になる人の話を根掘り葉掘り、グリーン豆をぽりぽりしながら楽しむトークイベント。ビール飲みほ、スナック菓子食べほ。ソフトドリンクも、めっちゃ気が利いている。アンケートに答えると、お値段以上の春日井製菓のお土産までもらえるし。

でも、実際来たらそれ以上というか、なんか充実感ハンパないんですけど…!?

ああ、そうか、ここは巨大な酒場なんだ。旨い酒、旨い肴。本音が飛び交う。ゲストの話だけじゃなく、お隣さん同士で、ああだこうだ、と会話する。発見と、繋がりと、新しい出会い。たくさんの収穫物。

ゆるいけど熱い。会議室ではなく酒場トークだからこそみつかる、仕事や生き方のヒント。イイトコドリを丸ごと詰め合わせた「スナックかすがい」の第八夜、マスターの豆彦さんの合図でスタートだ。

カンパーイ!!

ひとりめは、写真では、いや実物もイケメン。「にしき食品株式会社 東京支店 支店長」の竹田 太造さん。

バックパッカーとして世界一周。インドでスパイスに出合い、コレだ!と感銘を受け、在日インド人経営のスパイス会社に入社。その後、現職に移り、いくつもの商品を開発してきた。

おうちでつくるカレーから、つくらないカレーへ

テーマは「先入観を壊す」だが、まずはこちらのグラフをご覧いただきたい。

これはレトルトカレーとルウカレーの売り上げ推移なのだが、2017年に両者が入れ替わっている。そう、いつのまにか、おうちでつくるカレーが、おうちでつくらないカレーに逆転されていたのだ。

「核家族化してきて、大鍋でつくる文化がなくなってきたんですよ。お父さんは辛口ビーフカレー、子供は甘口チキンカレー、というように、家族みんなで食べるときも、それぞれが好きな味を楽しむようになってきました」

と、竹田さん。なるほどそれは、レトルト食品だからできる新しい食べ方だ。「そっちの味はどう?こっちのはね」なんて、味の違いを通して会話も弾むかもしれない。共働き世帯が増え、時短できるというメリットももちろんあるが、保存料がちょっと気になる。

「実はレトルトって、密閉して120°以上で4分以上加熱しているので腐らない。殺菌されているので、防腐剤は要らないんです。これだけ一気に温度を上げるので、素材が柔らかくなるというメリットもあります」

つまり、ワンパック圧力鍋状態。にしき食品はこの特性を活かし、2011年頃のご当地カレーブームのときに、のちに仙台名物となる牛タンカレーをヒットさせている。専門店から相談を受け、硬くて焼きに適さなかった部分を活かすための苦肉の策だったが(肉だけに)、強気の価格であったにも関わらず、これが売れた。

甘口・辛口・中辛。辛さで選ぶ市場から、単品で味を選ぶ市場へ。もったいない精神から生まれた新しい価値。私のなかのレトルト食品のイメージが、まず変わった瞬間だった。

思いが、次の新しい、をつくりだす

”先入観”といえば、私は、にしき食品はずっとレトルトカレーをつくっている会社だと思っていた。

でも、前身はいまとは全然違う、1939年創業の佃煮屋さん。業務用の煮豆やおせちの具材を卸していたという。なのに、レトルトメーカーへと舵を切った当時の社長(現:会長)は、某大手印刷会社出身。いったい、どういうこと!?

「いまの会長、もとは印刷会社の営業マンだったんです。新規商材としてレトルトの包材と、それを生産する設備も売らなくちゃいけなくて、『これからはレトルトの時代ですよ』なんて勧めていたら、うちの会社が買っちゃった。でも、なにしろ佃煮屋さん。何に利用したらいいかわからず、6年間くらいほったらかしにしていたんです。使わないから、当然、包材も売れない(笑)。うちも困って『売った責任、取ってくれ』と言ったら、なんと転職してきたという(笑)。ここから新しい事業がスタートしました」

まさに瓢箪から駒。買ったほうも買ったほうだが、入社するほうも入社するほうだ(笑)。時代は高度成長期。

「次に挑もう、次の何かをつくりだそう!」

そこかしこに充満したそんな気概が、彼らを後押ししたのかもしれない。

こうしてレトルト食品メーカーにシフトしていったにしき食品だっだが、あの『ボンカレー』が世の中に出たのは1968年。その5~6年後のスタートだったが、レトルト食品の市民権はまだまだなうえ、OEMという立場は弱かった。

「外食産業がぐーっと伸びてきた時代。すぐに提供できるので、ファミレスさんとかお弁当屋さんとかにすごい需要があったんです。でも、業務用なので表舞台に出るわけじゃない。技術や実績は評価されていたものの、だいぶ値段を叩かれました」

自分たちが築きあげてきたものが、言い値で言いくるめられる悔しさと悲しさ。けれど、この”いまに見てろよ”精神が、自社ブランド『にしきや』を生み出す原動力となった。

「一生懸命つくっている商品が、ぞんざいに扱われるのが耐えられなくて。他社のPB製品をいろいろ手掛けるうちに、こっちのほうがお客さまに届くんじゃないか、こっちに力を入れよう、と、自社ブランドに気持ちが向きはじめたんです」

これまでは”誰かのために”。これからは”自分たちのために”。OEMだけをやっていればリスクは回避できるのに、新たな冒険をはじめたにしき食品。けれど、後発ゆえに既存のレトルト食品のイメージを超えなければ、他を出し抜くことは難しい。そう考えて、先入観を壊す商品づくりに着手した。

見ためは、らしくなく、中身で勝負

すぐに違いがわかるのが、パッケージだ。

普通はシズル感のある、カレーとごはんの写真がマスト。けれど『にしきや』は、「大手の真似はするな」という社長の考えのもと、既存のセオリーを覆す、洗練されたデザインに踏み切った。

「宿題は、ひと目で何を使っているのかがかわる、ということだけ。デザイナーもおもしろがっちゃって、次のネタをあたためているんで、早く次の商品を出してください、って言っているうちにこんな感じに(笑)」

マーケティングの鉄則である、調査は一切していない。経験者ならわかると思うが、デザインは、いろんな人の声を反映させて修正を重ねるほど要素が多くなったり、主張がなくなっていったりして、どこかでみたような表現になりやすい。初回のものがいちばんよかった、なんてことも少なくない。ところが、にしき食品は、デザイナーを全面的に信頼することで、彼らの力を最大限に引き出し、レトルトカレーのイメージを、まずは見た目から引き上げた。自由は強い。任せるは無敵。

「箱に入っていないのもポイントです。箱を使うと原価が20円くらい高くなるんですよ。でも、使わなければ、そのぶん肉にお金をかけられる。だったら、外見ではなく中身。代わりに包材はかなりハイテクで、いちばんいいものにこだわりました」

ツクロうのではなく、味や素材で勝負する。それをリアルに体感したのが、会場に配られたコーンポタージュだ。

https://nishikiya-shop.com/products/detail.php?product_id=305

一口食べて驚いた。すごい!甘い!!めちゃくちゃおいしい!!!

百聞は一見に如かず、いや、百聞は一味に如かず、だ。

「契約農家さんの朝採れコーンを使っているんです。工場でその日中に加工するぶんだけ収穫して採り溜めしない。普通はスープの10%くらいしかトウモロコシは入っていないんですが、うちは60%。香料や砂糖も一切なし。素材そのままの甘さを味わっていただけます」

このコーンをいちばんおいしく食べるためには、どうしたらいいか?「飲めばわかる」という持論のもと、いや自信があるからこそか、こうしたメリットはあまり伝えていないというから、なおさらニクい。

味へのこだわりは、他にもまだまだある。インドで一日7~8軒ものお店を食べ歩き、通常はレトルトカレーには使わない本格的なスパイスや食材を取り入れた商品。日本のインド料理店の有名シェフとつくりあげた『LOVE INDIA』シリーズ。私もお土産でいただいたのだが、専門店の味をそのまま丸ごとワンパック。驚くほどリアルなおいしさが再現されていた。

レトルト食品は保存料を使っていないが、『にしきや』は化学調味料・香料・着色料も不使用。デザインとおいしさと安心で、世の中に根付いていた、安かろう、不味かろう、悪かろう、という先入観を壊したのだ。

レトルト食品の、新しい文化を生み出す

「いま、みなさん、コーンポタージュをおいしい、おいしい、って食べてくれましたよね。食事をつくれないお母さんが少しの罪悪感のもと、子供や旦那さんに、ごめんね、あっためて食べて、という言われかたをされてきたと思うんです。でも我々は、レトルトっておいしいの?から、レトルトだからおいしい、そう思われるようにしていきたいんです」

「便利だから、鍋を洗わなくていいから、味の違いを楽しめるから、だけじゃなく、旨いから。ブームじゃなく、新しい文化をつくっている」と、マスターの豆彦さん。なかなか上手いことを言う。

もはやレトルト食品は、イザというときの便利な保存食ではない。家族それぞれが、好きなときに好きなメニューを楽しむ。自宅に居ながらにして、レストランのおいしさを味わう。ごちそうレトルト専門店。『にしきや』のブランドメッセージが、それを見事に象徴している。

「この売り方や売り場は、自分たちの商品に適しているんだろうか?」と、つねに自問自答しているという竹田さん。

「スーパーは主戦場じゃない。そう考えて約3年かけてスーパーから撤退し、売り先を買えたんです。そうしたら、雑貨屋さんとかギフトショップとか、うちのレトルトを扱いたいと言ってくれるところが増えてきました」

通常なら3年かけて増やしていくところを、3年かけてなくしていく。これまでの販路を絶つということは、並大抵のことではでない。職人気質の社員、どんどん行けと後押しをする社長。次は何をやらかしてくれるのだろうか。

「うちはレトルトしかやっていない。でも、レトルトのことなら何でもやるんです。カレー、スープ、パスタソース、変わったところだとパンケーキソース。もともと宇宙に持っていくために開発されて、何十年にも渡って技術が磨かれてきた。まだまだ、できることはあるんじゃないか、と。自分たちの価値観を壊すことが、僕に課せられた使命。これを捨て、あれを活かし、厚みをどうするのか。そういうことに力を注ぐのが役割だと思っています」

先入観という呪縛から解き放たれるのは難しい。いや、縛られているほうがラクなのだ。抗わず、無事に過ぎていくのを待てば、リスクは回避できることもあるわけだから。

でも本当は、新しい未来や世界に踏み込みたい。そう思っているのではないだろうか。

必要なのは好奇心。ちょっとの勇気と決断だけ。現状に甘んじているだけでは、スパークは起きない。ときには失敗するかもしれないが、それすら次の糧となる。売れなかった包材を何とかしようと入社したいまの会長のように、叩かれた悔しさが、自社ブランドの原動力となったように。

飄々としながら、秘めた熱い思いを綴り続けた竹田さん。次をつくりだす使命感を胸に、こう締めくくった。

「レトルトの開拓者であれ。それが、テーマです」

続いてふたりめは、爽やかな笑顔が眩しい、「静岡市 総務部 市長公室 東京事務所 主催」の藤澤 翔さん。

大学卒業後、2年間の自分探しを経て入庁。昨年から活動の拠点をWeWorkへ。静岡市の魅力を広めてアクションにつなげる、プロモーションやイベントを仕掛けている。

静岡県の真ん中にあるのに、静岡市を知らない

「静岡市に行ったことがある人~!?」 そう元気よく切り出した、藤澤さん。

「みなさん、行ったことがある!という方が多いんですが、実は伊豆だった、熱海だった、うなぎおいしいよね、ってそれ浜松だし、という誤解が結構あるんです(苦笑)」

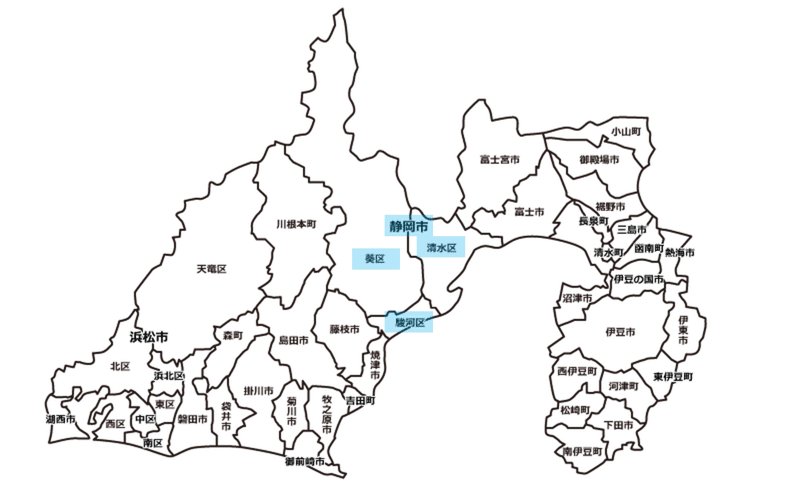

横に長くて、金魚みたいな形をしている静岡県。

日本の真ん中にあるが、静岡市はさらにその真ん中にあり、今度は縦に長い(笑)。葵区、駿河区、清水区から成り、北は南アルプス、南は駿河湾、山と海に恵まれている。

「こちらは、静岡市が世界に誇る3つの宝物です。富士山や日本茶のイメージはあると思いますが、生の桜えびも。駿河湾でしか獲れなくて、しかも、2つの漁港しか認可されていないんです。地元の私たちにとって、生の桜えびってあたりまえの存在だったのですが、県外の方たちは意外と食べたことがない、知らない、という方も多くてびっくりしました」

世界に輝く静岡の実現を、まちづくりの目標として掲げている静岡市。現地でさまさまざまなイベントもおこなわれている。

そのひとつが、毎年11月に開催される『大道芸ワールドカップ』だ。他ではやっていないことがしたい、という当時の市長の発案からスタート。海外からも100組ほどのパフォーマーがやってきて、今年でなんと27回目。至る所でパフォーマンスが繰り広げられ、約200万人もの集客があるという。

こんなに大規模で長い歴史があったのに、全然知りませんでした、ごめんなさい…。

いろいろあるある、静岡市の魅力

そんなわけで続けて、そうだったんだ、静岡市!のほんの一例をご紹介。

ネオンをつくるまちだった!!

LEDの登場とともに廃れはじめたネオンを、次世代まで残していきたい。そんな思いから製造はもちろん、ネオンアートイベントをおこなっているのが、静岡市に本社を構えるアオイネオン株式会社だ。

ネオンマイスターと呼ばれる職人が全国に144人いるそうだが高齢化が進み、現役は半分以下。伝統工芸と同じ岐路に立たされている。

ホビーメーカーがたくさんある!!

タミヤやアオシマといった、プラモデルメーカーの本社があるのも静岡市だ。

なんでも徳川家康がいまの静岡市にあたる駿府に隠居したとき、数多くの職人が久能城山東照宮を築くためにこの場所へ。手先の器用な人たちが末裔として残っているからではないか、と言われている。山や海から木材を運び込みやすいのも理由のひとつだ。

さくらももこさんの名刺がある!!

統合前の清水市出身というご縁から、静岡市を象徴するイラストを描いていただき、それが市の職員の名刺に活かされている。

バリエーションは、なんと22種類。いまとなってはとても貴重な存在だが、「あ、ちびまる子ちゃんだね」と話が弾んで意気投合、次へつながることもあるのだとか。

缶詰メーカーがいろいろがある!!

ホテイフーズさんをはじめとする缶詰メーカーが集積しているのも、静岡市だ。清水港からたくさん水揚げされるマグロを保存するため、缶詰づくりが盛んになったらしい。他にも缶詰博士が推奨し、話題となったオリーブオイル使用のツナ缶を製造販売している、由比缶詰所というメーカーもある。

話題の特産物がある!!

TVで取り上げられ、同じく話題となった、イクラみたいな粒つぶキラキラ商品『わさビーズ』。当初はわさび漬けを製造している老舗メーカーが業務用として販売していたが、WeWorkのイベントで「これ、どこに売っているの?」「絶対、買いたい!」と人気を呼び、小売りされるようになった。

いかがでしたか?知らなかったこと、知っていても知らなかったウラ話。いろいろあったのではないでしょうか?

当日「スナックかすがい」のムードを盛り上げていた、ピンクのネオン。実はこれも、静岡市にあるアオイネオンさんの手づくりだ。日本中からネオン職人がどんどんいなくなり、いまや伝統工芸となりつつあることを危惧した藤澤さんが、「スナックといえばネオンでしょ」とマスターに提案したことがキッカケだそう。確かに一気に昭和の夜の雰囲気だ(笑)

第二部の交流会では、ホテイフーズさんや由比缶詰所さんの缶詰、個人的に以前から目を付けていた『わさビーズ』、そこに、やはり静岡市生まれの日本酒『正雪』が振舞われたのだから、これは酒呑みとしてはたまらない(笑)。

コンナニウマイノ、オサケガススム。喋りながら、親睦を深めながら、食べて飲んで満喫したのは言うまでもない。

ORじゃなくてAND。受け止めて活かす

こんなに盛り盛りの静岡市の魅力を、いま売りまくっている藤澤さん。心がけていることは何だろうか。

「いいものがたくさんあるのに、まだまだ知られていない静岡市。まずは魅力を伝えて興味を持ってもらう。行動を起こしてもらう。そのためのイベントやプロモーション活動をおこなっています。『自治体なのに、なんでWeWorkに入っているの?』というお声掛けをきっかけに、提案を持っていくこともあります。そこで、いろいろお話ししていくうちに、『もういいよ、わかったよ、行くよ、何とかするよ』、と言ってくださることもあって。本当にありがたいです」

そう無邪気に笑うが、3ヵ月で150社のコネクションを獲得するという、やり手営業マンも真っ青の藤澤さん。コミュニティが最初からできているWeWorkは、人との交流の垣根が低いので、アポをイチから取って商談する、といった面倒な工程を省くことができる。クイックにアクションできるメリットもあるのだとか。

WeWorkではさまざまなイベントが開催されているが、藤澤さんは頻繁に参加している。やるべき業務はたくさんあるだろうし、東京に来て結果を残すというプレッシャーもあるだろう。

誤解を恐れずに言えば、公務員なのだから、決められた仕事を全うし、本当は安泰に過ごせばいいだけだ。なのにわざわざ自分の時間を削り出し、人と繋がり、情報収集を重ね続ける。それも、しなやかに軽々と。すべては静岡市に人を呼び込み、静岡市の企業とのコラボレーションを実現するために。

藤澤さんは、先入観を壊すのではなく活かす人だと、マスターの豆彦さんは言う。たとえば、バイクメーカーがあるのは静岡市ではなく磐田市、となったときに、誤解を否定するのではなくいったん肯定する。そして、付け加える。ORではなくAND。合気道のように受け止めて技にする。

「静岡市にゆかりがある人だったらこうしよう、ゆかりのない人だったらこうしよう、と、特に決めているわけじゃなく、いろいろすぐれたもののなかから、その人のニーズに合わせて企業や特産物、私たちの魅力をお伝えしています。大切にしているのは、同じことを同じように一辺倒には言わないこと。それではけっして伝わらないので、そこを意識しています」

いくつもある静岡市の魅力を、相手にあわせて手を変え品を変え、ボールを打ち返す。さすが、バレーボール選手だ(笑)。※学生時代から現在も活動。

1を違う1にすり替えるのではなく、足し算する。いや、もしかしたら掛け算なのかもしれない。先入観をきっかけに、上書きするのではなく、上乗せする。チャラにするのではなく積み重ねる。そのほうが理解のスピードが速いし、手を取り合えばさらに新しく大きく、骨太なものに育つ可能性が高い。

「ビジネスとして売り物がたくさんあるときに、絞り込むことが必ずしも正解ではないですよね。藤澤さんは、相手の懐にいつの間にか入って、それとなくニーズを汲み取り、”あ、だったらこういうやり方ありますよ”、”こんなおもしろい人がいるんで紹介します”と、たくさんある引き出しのなかから、よくまあこんなに知ってるな、というくらい、次つぎ提案を繰り出してくる。そのバリエーションの豊富さの根底にあるのは、愛なんですよね。ホントすごいと思います」と、マスターの豆彦さん。

”伝えた”と”伝わった”は違う。一方通行ではなく両通行。あたりまえだが、コミュニケーションは相手の判断や理解があってはじめて成り立つ。

枠を超える、自分たちを外からみつめる

「みなさん、自分の会社の商品が好きですよね。静岡市民も自分の住んでいるところが好きなんです。でも、何があるの?と聞かれても、何もない、と言ってしまう。それが、静岡市の市民性。けれど私自身、あたりまえだと思っていたことが、他からみると知らないことだったり、有益な情報だったり。いろいろな人と関わって話してみたら、実は再発見があるなあ、と。

めちゃくちゃいいものがあって、めちゃくちゃ楽しい。だから、お店の商品が、静岡市のものだとわかると、目立つところに置いちゃったりするんです(笑)」

東京から新幹線で一時間ほどの静岡市。アクセスのよさは首都圏からの集客や企業の誘致を見込めるが、そのメリットはときにはデメリットでもある。

「大学になると東京へ行ってしまって、ずっと戻って来なくなるんです。確かにこっちにいると何でもあるし、何でも選べるし、不自由しない。とどまる理由がよくわかりました。

でも、人がどんどん流れていくそのなかで、静岡市にはこんなにいいものがあると伝えていかなければ、帰ってくる動機にならない。そんな企業があるなら、働いてみたい。そう思われるようにしていきたいんです」

静岡”県”全体が活性すれば、静岡”市”じゃなくてもいい、とまでいう藤澤さん。枠を超えなければ、はじまらないもの。

「公務員なんだから、ここまでしかできない、ということを、取っ払っていきたいです」

先入観を壊した、にしき食品。先入観を活かす、静岡市。

それは、かっちり二分割するものではなく、表裏一体なのではないだろうか。

にしき食品は先入観を覆して新しい世界を構築したが、OEMのプロフェッショナルという先入観があったからこそ、信頼感とともにスタートできた。

静岡市は静岡県全体の先入観を活用しながら、自治体の枠を超えて、さまざまなPR活動に勤しんでいる。

ときには壊し、ときには活かす。使いわける。どちらにしても現状に甘んじず、成し遂げたい、という熱がコトやモノに伝わり、そして、動かす。思いのぶんだけ、次は生まれる。コアにあるのは、自分たちのブランドや地元への愛。人と人との繋がり、緻密なコミュニケーションだ。

第一部のトークショーに続き、ゲストの2人も交えて大いに盛り上がった第二部の交流会。食べつつ、飲みつつ、語りつつ。名刺を交換したり、意見を交わしたり、リピーターさんも結構いるのもうなづけた。

ふたつの木材をがっちり繋ぎとめる、コの字型の釘である”鎹”。人や価値を強くつなぎ合わせて、新しい成果を生みだす、という思いを込めて生まれたこのスナックには、年齢や性別や職業を超えてつながるキセキが、確かにあった。

次回もまた新橋で!

*****

この体験記を書いてくださった人

マツイアヤコさん|Ayako Matsuiさん

東京都出身。コピーライター&プランナー。化粧品会社、国内・外資広告代理店を経てフリーランスへ。グラフィック広告やTVCM企画、ブランディングなどを手掛ける。琴線に触れたもの、揺り動かすもの、心のなかのぼんやりしたイメージをカタチにしたり、眠った思いを呼び起こしたりするのが好き。粘り強く打たれ強く意外にも?繊細な文章を綴ると言われている。

旨いものとお酒と山とランを愛し、100㎞ウルトラマラソンを走ったことも。がん経験を活かし、正しい知識を伝える講演や活動もおこなっている。

ayamix817@gmail.com

この体験記の写真を撮ってくださった人

伊藤愛輔|Aisuke Itoさん

神奈川県相模原市出身。キャリアのスタートよりフリーランスにて、音楽シーンをメインフィールドに活動。メジャー、アンダーグラウンド問わず、様々なアーティストのライブ、アーティスト写真、ジャケット等を数多く撮影。自身の作品性を保ちつつ支持を高め、多くの信頼を得る。

一歩ずつ活動の幅を拡げ、人物ポートレート、インタビュー、企業等の各種イベント、店舗等の空間撮影や、料理等の静物撮影まで、ジャンルを問わず展開。流れの中でのナチュラルな表情を捉えることを特に得意とする。aisk815@gmail.com

好奇心旺盛な大人たちが、生ビールとグリーン豆をお供に、気になる人の気になる話を聞いて楽しむ社交場、それが「スナックかすがい」です。いっしょに乾杯しましょう!