第167回直木賞 候補作予想してみた

ごきげんよう。あわいゆきです。

今回は、6月中旬に発表される、第167回直木賞の候補作を予想していきます。

予想には私の主観と個人的な趣味嗜好が多分に混ざっています。あくまでも一個人の考えということで、なにとぞご理解いただけると幸いです。

はじめに予想を記し、その後に上半期の直木賞路線を振り返っていきます。

予想

〇呉勝浩『爆弾』(講談社)

〇砂原浩太朗『黛家の兄弟』(講談社)

〇深緑野分『スタッフロール』(文藝春秋)

〇柚木麻子『ついでにジェントルメン』(文藝春秋)

△蝉谷めぐ実『おんなの女房』(KADOKAWA)

△河﨑秋子『絞め殺しの樹』(小学館)

(◎>○>△の順に候補作となる可能性が高いと踏んでいます)

次点

窪美澄『夜に星を放つ』(文藝春秋)

木下昌輝『孤剣の涯て』(文藝春秋)

清水裕貴『花盛りの椅子』(集英社)

早見和真『八月の母』(KADOKAWA)

一穂ミチ『砂嵐に星屑』(幻冬舎)

塩田武士『朱色の化身』(講談社)

今回は大本命となる作品がないかわりに、「候補になりそう」的な作品がひしめきあっている混戦だったように思います。予想も非常に難解で、大外れもあるかもしれません。

ここからは作品のネタバレを含むので注意してください。

小説を通じて描かれる、親子のつながり

2022年上半期の直木賞路線を振り返っていくとき、多くの作品で掲げられていたテーマは「親子との断ち切れないつながり」でした。

12月にトップバッターとして刊行された河﨑秋子『絞め殺しの樹』(小学館)は、それらの作品群のなかでも胸に迫ってくる描写力の高さで、群を抜いていたように感じます。

母と息子による二部構成となっている本作。前半の語り手であるミサエは昭和元年に生まれ、十歳のころに根室の畜産農家である吉岡家に引き取られます。その先で待ち受けていたのは、使用人以下の存在としてこき使わせられる過酷な人生。開幕50ページから胸が苦しくなる描写がひたすら続いて、ミサエが大人になっても彼女にまとわりついてくる吉岡家の呪いは離れません。

そしてお見合い結婚のすえにひとり娘がうまれるのですが、ミサエは娘の子どもらしい言動を許せませんでした。自らが育った環境のつらさを理由に、同じくるしみを相手にも押し付けてしまう加害性の連鎖を真正面から、堂々と描いています。そしてある女性から諭される「あなたは、哀れでも可哀相でもないんですよ」というセリフは、可哀想な人生だったと回顧することで自分に傷をつけてしまうことの脆さを、ミサエや読者に向けて切実に語り掛けていました。

第二部では視点が吉岡家の養子である雄介に移ります。彼は実母であるミサエのことを、物語開始時にほとんど知りません。田舎で「跡継ぎ」として期待される男の生きづらさを描きながらミサエの情報を追っていき、将来のことを考えていくうちに本当に跡を継いでいいのかと進路を思い悩みます。

そして物語の最後で、雄介は決断します。どうしようもなく嫌悪感を抱くような登場人物が大半を占める世界観のなかでも、雄介はミサエからのパスを受け取り、腐れ朽ちていこうとする根室の小さな街で生きていくことを誓います。そのさまには「血のつながり」を一身に背負う覚悟があり、壮絶さを抱かせました。

それとは対照的に、似た内容を描きながらも親子の「血のつながり」を断ち切る道を選んだのが早見和真『八月の母』(KADOKAWA)です。本作は二章構成に区切られ、母娘三代にわたる鎖のように縛られた被害と加害の歴史が綴られていきます。

一章は加害性を秘めた男性の視点から、親子三代のうち二代目にあたる「エリカ」の造形をひたすら細かく描いていきます。男性優位社会におけるさまざまな女性搾取を通して、男性に対する絶望を抱くようになっていくエリカ。街を出ていこうとするたびに〈出られなかった〉母親に妨害をされ、芯があったはずの女性がゆるやかに人生を蹂躙されてレールを外れていく流れには切実なものがあります。

そして二章で描かれるのは、エリカが苦難のすえにようやく手に入れた根城である「団地」。いつ訪れても若い男女で賑わってエリカもおおらかさを見せて一見平和そうに見えますが、その実態は虚像です。社会からはぐれた人間が人生を他人のせいにしながら慰めあって、堕落していく。エリカもようやく手に入れた居場所に執着して、その先の世界を見ようとしません。その末路にある「団地」の変貌は実際に起きた事件をベースに綴られており、あまりに壮絶な描写で満ちています。

そして団地で育ちながら母親のエリカに失望し、故郷を出ていった陽向は十何年ぶりにエリカと顔を合わせます。そこにいたのは「人生の責任」を他人に負わせようとする母親の変わらない姿。子どもゆえに親から影響を与えられ続けてきた女性が縁を断ち切るラストには、力強さを感じられます。

『絞め殺しの樹』『八月の母』は、これまでに多くの作品で描かれてきた女性の生きづらさを描きながらも、「子どもにも同じ辛さを強要する加害性の連鎖」「可哀想だと逃避することによる空虚さ」を織り交ぜることによって被害者を被害者たらしめないようになっていました。

どちらも非常によく読ませる作品ですが、この手の確執を描いた作品だと『八月の母』のような「楔を断ち切って広い世界に飛び立つ」のは定型的なラストでもあります。それを否定して〈血のつながりを引き受ける〉ことを選んだ『絞め殺しの樹』のほうが、内容的には斬新さがあったように見受けられました。どちらかは候補になるのではないでしょうか。

また、『八月の母』のように母娘三代を描いた作品に、塩田武士『朱色の化身』(講談社)がありました。とあるライターが一人の女性の行方を追っているうち、母娘三代にわたる歴史が浮かびあがってくる社会派ミステリーであり、ジャーナリズム小説。

構成はありきたりながらも、綿密な時代考証にのっとったその時代ごとの土地や風習の描写には、本当に起きた事件を描いているかのようなリアリティを抱かせます。そして一章ではフェミニズムに言及しながら女性の生きづらさを被害者一辺倒で描写していく一方、二章では女性による女性の加害にも触れていました。そうした流れは全体のテーマである「個の尊重」にもつながっていきます。ルッキズム 、フェミニズムのような昨今のトレンドを通して色眼鏡をかけた物の見方をするのではなく、そのひとりひとりが抱えてきた加害や被害に目を向けて、そのうえで万人が生きやすい世の中に作り変えていくべきだ、と主張していくこの作品は、トレンドを踏まえたうえでの誠実さに溢れていました。非常にレベルの高いリアリズム小説です。今期の講談社は力作揃いですが、候補入りする可能性は十分にあります。

三世代ではなく、ひとりの母と何人もの娘との関係性を描いた作品には、連作短編集として伊藤朱里『ピンク色なんかこわくない』(新潮社)がありました。主役を務める一家の造形に個性があります。特に生きづらさを感じていないのに他者からレッテルをはられる長女、太っても痩せても外見を揶揄される次女、女性の〈生きづらさ〉を描く作家として登場する三女、非常に現代的な価値観を持った四女とそれについていけず諦観的な母親。これらの造形には近年の流行をはっきりと捉えたうえで〈過去〉のものとし、明確に時代をアップデートしようと志す力強さを感じ取れます。まさにいま読まれる小説としてふさわしいでしょう。

一方、どの短編もまんべんなくよく描けている反面、似たテーマに一点集中することでさらに解像度をよくしている作品が思い浮かんでしまうのも事実です(「N/A」「Schoolgirl」など)。その辺りがどこまで勘案されるか、ではないでしょうか。

そして、文芸書を通じて描かれているのは母娘の関係性だけではありません。父と息子の血のつながりを描いた作品に、遠田潤子『人でなしの櫻』(講談社)がありました。

確執のあった父親が亡くなり、父親に洗脳されて10年以上も軟禁されていた19歳の少女と出会った主人公の清秀。父親のようにはならないと胸に刻みながらも芸術家としての感性が少女に惹かれていき、やがて少女を病院から連れ出す、明確な犯罪行為に及びます。自らの加害性を自覚しながらも芸術に心血を注ぎ、倫理観に背を向けながら父の呪縛を脱しようとする姿には自分本位さを貫こうとする潔さを感じさせます。

一方、作中作として登場する『蓮情』および『櫻図』に対して、〈果てしない自己陶酔と自意識の過剰〉〈身勝手で陳腐で下劣な純愛ポルノ〉〈薄汚い情欲を薄っぺらな砂糖衣で覆い、それを美しいと言い張る厚顔〉と批評を展開するシーンがあるのですが、これはそのまま、この作品を言い表しているようにも感じてしまいました。この作中作にはフィクションと現実における結末の差異を浮立たせ、第三者による関係性の消費に抗う意思(≒二人の関係性を尊重する意思)を見せる効果を持ちます。この自己批評も現実で想定されうる定型的な否定を上回るために意図的に置かれたものだろうとは思いますが、今回のケースだと自虐にしかなっていないように感じられたのは残念でした。

その辺をさておき、世間体からはぐれた愛を題材にしている作品としても、『流浪の月』より一世代前のアプローチであることは否めません。とはいえ描写力とキャラ造形に関してはすぐれており、出版社的にも推している作品なので、候補入りの可能性も十分にあり得ます。

家族の血のつながりをファンタジー的な設定で押し出したものには、岩井圭也『竜血の山』(中央公論新社)がありました。

主人公のアシヤは猛毒とされている水銀を飲むことができる一族のひとり。水銀と共存することで生きてきた彼らの生活は、鉱山技師に水銀を発見されたことで一変します。太平洋戦争、朝鮮特需、水俣病と当時の時代背景を重ねながら、水銀によって栄えた街の栄枯盛衰とそこに囚われている人間たちの行く末を描いていきます。

物語全体で一貫しているのは勧善懲悪的なストーリー。主人公のアシヤの人間性には決して善と言い切れないところがあり、都合の悪いところを見て見ぬふりしていたことが結果的に災いをもたらします。時代が経るにつれて需要を失っていく水銀と、それを猛毒と認識しない血筋だからこそ貫けてきた人生。抗えない波に翻弄される人々の葛藤や対立は、熱量のある人間ドラマとして成立しています。

岩井さんは前作の『水よ踊れ』に引き続き、興味をひかせる題材の抜擢と、その時代の書き込みがすぐれています。展開にキャラクターが引っ張られがちなところはあるように思うのですが、今回は主人公のアシヤが主体性を持たないキャラとして描かれていたので、そこまで瑕疵にはなっていませんでした。

今後賞レースに絡んでいくであろう作家さん。直木賞で候補になる可能性もあるように感じます。

近年多く見かける短編集

昨今、短編集は単作・連作問わずあらゆる出版社から刊行されています。直木賞でも一回につき大抵一作品は短編集が候補にもなっているように感じます。

そのなかでも今期は特に、すぐれた短編集が多く刊行されているように感じました。ここまでで挙げている短編集は伊藤朱里『ピンク色なんかこわくない』ですが、それ以外の短編集も紹介していきます。

まずは抜群に面白かったのが柚木麻子『ついでにジェントルメン』(文藝春秋)。どの短編も貧富や性別の差異から発生するいびつな社会構造と、そこに存在する透明な格差をアイロニー交えて突きつけてきます。物語の主役はしたたかな女性たちで、時代錯誤なジェントルメンたちは「ついで」として登場します。フェミニズム色の強い作品ではありますが、それを感じさせないエンタメ的な面白さを備えているので、作者の実力の高さを改めて思い知るばかり。

柚木麻子さんは前期で『らんたん』が有力候補の一角ながらも、候補入りを逃していました。元々何度も候補入りしている方ですが、この作品で再度のリベンジもかなりありえると思います。

また、『らんたん』では批判的に語られていた菊池寛が、本作では〈救おう〉とする優位的立場に立たない姿勢に着目して、肯定的に捉えられているのも面白いところ。併せて読むのもおすすめします。

そして文藝春秋からもう一作。窪美澄『夜に星を放つ』(文藝春秋)。いずれの短編もなんらかの暗さを抱えた語り手が、星座のモチーフをあてはめられた人間(主に異性)によって星の光に導かれ、救済される構図となっています。また、救済した人間と俗っぽい関係に陥らず、最後には離れ離れになることで、ほろ苦い読後感を読者に与えていました。関係性を築く話というより、自立してスタートラインに立つまでの小説としても読めるでしょう。

話の筋自体はよくあるものばかりで、大きなエンタメ的起伏はなく、文章も平易。それなのに面白く読めてしまうのはとても不思議で、純粋な小説のうまさを思わせる作品でした。小説ってこういうものだ、とあらためて感じさせてくれる作品の強さがあります。

『ついでにジェントルメン』と『夜に星を放つ』はそれぞれ毛色の異なる作品なので、どちらが選考の場で評価されるかは未知数。ただ、柚木さんも窪さんも候補入り経験がある書き手。文藝春秋刊行なのもあり、どちらかは候補入りすると思います。

悩ましいですが、私は『ついでにジェントルメン』のほうを推します。エンターテインメント的な面白さと物語の斬新さ、そしてなにより菊池寛アイコンの日本文学振興会さんが、あの作品について呟く瞬間を見たいので……。

そして、他社から対抗馬として真っ先に挙がるのは清水裕貴『花盛りの椅子』(集英社)。被災家具を題材に据えられた連作短編集で、被災家具をリメイクする職業に就いている女性が、被災家具の背景にある人間の記憶と向き合っていきます。

天災から時が経つごとに薄れていく人間の記憶と、当時の記憶が宿され続ける物品のあいだに横たわる距離感は、『貝に続く場所にて』でも描かれていた要素です。本作ではそこに「リメイク」つまり再生産を施していくことで、薄れていく当時の記憶や風景を受け継いでいくようメッセージが込められていました。

物語全体から静けさが伝わってくるような静謐な筆致はリーダビリティが高く、文章力の高さは上半期のなかでもかなりのもの。各編の完成度も高いので、候補入りの有力候補なのではないかと思います。

一穂ミチ『砂嵐と星屑』(幻冬舎)も捨て置けません。昨年は『スモールワールズ』で話題沸騰だった著者の最新作となる短編集は、大阪の放送局に務める四人の男女を描いた連作ものです。

この作品の主役となる登場人物は、いずれも他人に対してどこか疎外感を抱きながら、それが原因でときに衝突や失敗もし、最終的に寄り添ってくれる存在に気づきます。相互理解を強要する物語ではなく、むしろ相互不理解を前提に置きながら書き進められているので、読み手を突き放す厳しさを備えながらも、最終的に救われたような気持ちにさせられます。また、年代特有の悩みをそれぞれしっかり描けているので、広い範囲で刺さる作品にもなっていました。著者の短編のうまさを改めて実感させられる作品です。

一穂ミチさんは代表作『イエスかノーか半分か』でも男性アナウンサーを主役にしており、放送業界にかんする描写のうまさも目を見張るところでしょう。すでに山本周五郎賞で候補入りもされており、その完成度は折り紙付き。昨年に続いて候補入りの可能性は十分にあります。

ほかにも、直木賞常連作家の久々単行本となる宮内悠介『かくして彼女は宴で語る』(幻冬舎)は明治にかけて実在した芸術家たちが推理を繰り広げる連作短編。当時の時代の空気を忠実に再現しながら、〈彼女〉の正体には瞠目させられます。そして伊予原新『オオルリ流星群』(KADOKAWA)は45歳を迎えた主人公らが天文台を建てるお話。高校時代から28年を隔てた距離感の変化には、ノスタルジーを感じさせました。

そのほか私が読めなかった範囲だと、直木賞候補経験もある柚月裕子『チョウセンアサガオの咲く夏』(KADOKAWA)、自社刊行の寺地はるな『タイムマシンに乗れない僕ら』(文藝春秋)、先に紹介した岩井さんの別作、岩井圭也『生者のポエトリー』(集英社)も要チェックです。

今回の時代小説枠は?

直木賞は山本賞や吉川新人賞と比較して、時代・歴史小説の候補入り率が高いです。毎回一作品は候補になっているのではないでしょうか。

受賞率もかなり高く、直近を遡っても『黒牢城』『塞王の楯』『星落ちて、なお』『心淋し川』と、三期に渡って時代・歴史小説の受賞が続いています。今回も注目したいところ。

そして今期の最注目作品は、すでに山本賞を受賞している砂原浩太朗『黛家の兄弟』(講談社)でしょう。直木賞の候補にもなった『高瀬庄左衛門御留書』に続く神山藩シリーズ第二弾。上級武士の家庭に生まれた三兄弟がそれぞれの道を歩んでいく様子が、主に次男の視点から描かれています。

前作と比べると主人公の立ち位置が藩の中枢に近づいているおかげで、藩内における政争がより身近なものとして物語に取り込まれていました。物語が広がりを見せた影響で、スケールを感じられるようになったのはよいところ。

また、作品の屋台骨にもなっている静謐で読みやすい文章はもちろん、チャンバラ恋愛ミステリ政争人情、あらゆるエンタメ要素をぎゅっと詰め込みながらもすべてを過不足なくまとめあげている構成力の高さがなによりも魅力的です。前作で瑕疵と言われていた女性の描写も本作では改善されており、前作は完全に上回ってきています。

よくまとまりすぎているのが逆に欠点、と言いたくなるほどの出来栄えで、完成度は一級品です。ただ真新しさには欠けるので、その辺りでどうでしょうか。

そして対抗馬として挙がってくるのは、蝉谷めぐ実『おんなの女房』(KADOKAWA)。女形をしている男性に嫁いだ武家の娘・志乃のお話。

物語開始当初、語り手の志乃は家父長制の強かった江戸時代で、武家としてのしがらみ、妻としてのしがらみ、女としてのしがらみ、あらゆるロール(役割)に縛られています。そしてそこにあらわれるのは、時代が求めている〈役割〉に束縛されないしたたかな人々。「女形」として華やかに生きている夫や、「妻」の役割に縛られずに現代的な価値観を持ったお富。対して「妻」の役割を泰然自若とまっとうするお才も配置することで、一方的なジェンダー批評に物語を留めていません。個性豊かなキャラクターを配置することで現代性を帯びつつも、物語に奥行きを出していました。

そして〈役割〉に疑問を抱くようになったお富は、役割に依りかかっていた自らを自覚して徐々に自立を果たしていきます。父にはっきりと物申すようになる姿は爽快さがありました。その過程で紡いでいく夫との〈夫婦〉としての関係性やエンタメ的な山場の張り方も、細部まで丁寧に描かれています。

結末も多くは明かせませんが「志乃の自立」を明確に示したラストで、冒頭部分をあらためて読み返すと思わず膝を打ちたくなる、すべてにおいてよくできている傑作です。

個人的に、今期の直木賞路線でもっともすぐれていると感じた作品は『おんなの女房』でした。デビュー作で賞レースを三冠した期待の新星なだけあって注目度も高く、ここで抜擢される可能性も高いように感じます。

また、自社枠からは、木下昌輝『孤剣の涯て』(文藝春秋)が有力。半隠居状態にあった宮本武蔵が「大御所(徳川家康)にかけられた呪いを解いてほしい」と乞われて、呪いをかけた元凶となる人間を探しに行く物語。二転三転する話の展開や大坂夏の陣の合戦描写はエンターテインメント的にかなりすぐれたもの。かなり面白く読める一方、宮本武蔵の内面描写は少々物足りず、カタルシスは得られないかもしれません。その辺りが候補選出時にどう響くか。

そのほか、私が読めなかったなかだと千葉ともこ『戴天』(文藝春秋)、伊東潤『天下を買った女』(KADOKAWA)、佐藤雫『さざなみの彼方』(集英社)、窪美澄『朱より赤く 高岡智照尼の生涯』(小学館)あたりも注目。読んでいないので、内容までは語れませんが……。

警察が主役のエンタメミステリ

今期は警察に視点を置いたミステリー小説も豊作だったように感じます。

まずは今期の直木賞本命とも名高い呉勝浩『爆弾』(講談社)。軽犯罪で捕まった「タゴサク」と名乗る謎の中年男性が爆発を予言したことからはじまり、その知能と不気味さで警察を徹底的に弄んでいくミステリー。取調室で繰り広げられる攻防戦は次第に東京全体を巻き込む大スケールの犯罪にエスカレートしていきます。

本作において優れていたのは、読者を巻き込んでいく姿勢そのものです。作者の肝ともいえるヒューマニズムでは、タゴサクが巧みに警察官を翻弄することで、人間の醜い部分を徹底的に抉りだしていきます。同時並行して登場する〈大衆〉の代表例である女子高生も、読者に与えた先入観を華麗に裏切る存在として確かな役割を獲得していました。

また、前作『おれたちの歌をうたえ』では作品から浮いていたなぞなぞが、今回はタゴサクが誘導する形で臨場感たっぷりに出題されます。あらゆる点において読者を引き込ませていく筆致は、エンターテインメントの強度を確かなものにしています。

昨年に直木賞候補となった『おれたちの歌をうたえ』から明らかに進化しており、ミステリー作品ながら人間の描き方が秀逸。上半期のエンターテインメントを代表する作品なのは間違いなさそうです。

また、沖縄返還から50年のタイミングで発刊された坂上泉『渚の螢火』(双葉社)は、沖縄返還にともなうドル→円の通貨交換を題材にした昭和の警察小説です。語り手の真栄田は複雑な出自からどこにも属せず、「自分とは何者か?」という葛藤を挟みながら事件の犯人を追っていきます。

非常にタイムリーな題材で時事性とテーマの選び方は抜きんでていました。当時から現在に続く沖縄に関連した諸問題の提起もしっかりなされています。

一方、黒幕を含めた人物描写はやや不足している印象を受け、かなりあっさりしているのでもっとページ数は欲しかったかもしれません。題材は魅力的ですが、過去に直木賞候補にもなっている『インビジブル』と比べるとどうでしょう。

少し方向性は異なりますが、ひとつの事件を通して警察や弁護士の信念を浮かび上がらせた作品に、薬丸岳『刑事弁護人』(新潮社)もありました。殺人の容疑をかけられた元警察官の女性と、それに寄り添おうとしながら弁護人のありかたを模索していく女性弁護士のやり取りが描かれます。

作中の登場人物で一貫しているのは、誰かを守るために〈真実〉を追求しようとする姿勢です。真実を解き明かすことで贖罪の機会を設けようとする弁護人の行動には、弁護士のありかたについて一石を投じるものでした。また、真実を追求あるいは護ろうとすることで発生する別の加害にも目を向けられているので隙がありません。

文章も読みやすく、構想十数年を謳っているだけあって物語のスケールは相当。間違いなく力作です。

ほかにも、流行の「介護」を題材に業界自体の歪な構造を徹底的に掘り下げた相場英雄『マンモスの抜け殻』、マラソン大会を狙うテロリストの襲撃を未然に防ぐ警察小説ながら、ライバル作と比べるとインパクトに欠ける長浦京『アキレウスの背中』などにも注目です。

そのほか、要チェック作品

ここまでで挙げられなかった作品からも、何作か紹介します。

まずは文藝春秋から、今期の注目作として売り出されていた深緑野分『スタッフロール』(文藝春秋)。映画制作の舞台裏で、数多く携わる関係者のひとりとして特殊効果関係の仕事をする二人の女性のお話です。第一章ではハリウッド映画史を追いながらも科学の発展(CGの流行)を恐れる特殊造形士の内面を、第二章ではCG技術が発展した現代で創作することの是非について語っていきます。映画の裏側にかかわる知識量がとても膨大で、登場する人物が一章でも二章でも共通しているのもあり、作者の映画に対する熱量がぎゅっと作品世界に籠っているような印象を受けました。

深緑さんの重厚な大作ということもあり、直木賞も比較的有力のようには感じます。

また、文藝春秋から同様にプッシュされていた作品として古市憲寿『ヒノマル』(文藝春秋)があります。第二次世界大戦末期の日本で、当時における模範的な男子が女の子と出会うことで成長していくボーイミーツガール。芥川賞で候補入りをしていたときとは大きく路線を変えており、驚くほどの爽やかさがある青春小説です。

そんな瑞々しさを抱かせる要因のひとつには、エネルギッシュな人物造形があります。登場人物はよくもわるくもキャラクター的な造形をされており、これには戦争という題材を必要以上に重苦しくさせず、青春小説として力強さや明るさを持たせる役割を担っていました。それを踏まえて本当の「愛国心」とはなんなのか、当時の状況下から答えを探していく流れは王道ながらもよく読ませるものです。冒頭のシーンもよい謎となって、読者の読ませる手を進めてくれます。

良い意味でエモーショナルな軽い作風になっているので、直木賞とは相性的に考えるとなんともいえません。全体的に男性的な恋愛描写ばかりになってしまっているのも気になるところ。ですが、戦下の状況をうまく描写できている点、文藝春秋がそれなりに古市さんを好んでいそうな点からしても、十分に有力候補の一角。直木賞への路線転換はうまくいくのか、注目したいです。

他社からは月村了衛『脱北航路』(幻冬舎)。北朝鮮の軍人たちが拉致被害者を連れて日本に亡命を企てる衝撃の内容を、うまくエンタメに落とし込んでいる秀作です。魚雷やミサイルの飛び交う海上戦あり、「タイタニック」的な手に汗握る展開もあり、政治的な駆け引きもありで、短めながらも多くの要素が詰め込まれています。

数多い登場人物たちをニコイチの関係性として配置して、その関係性の部分に絞って掘り下げていくことでキャラクターに薄さを感じさせず、捌ききっていたのも見事でした。〈物語〉として救いを提示しながら現実にいまなお残り続ける問題を改めて提示しています。

また、山本周五郎賞の候補にもなった一條次郎『チェレンコフの眠り』(新潮社)は、あらすじだけだとまるで意味がわからない小説。マフィアに飼われていたアザラシのヒョーが、アザラシ専用のゴルフカートに乗って街に繰り出します。その先で待ち受けているのは数々の出来事。料理店のオウムガイをヒレで殺したり、商業主義の音楽家に拾われて歌手デビューしたり、コインランドリーの洗濯機に吸い込まれて下水道をさまよったり、巨大オウムガイにボートで突っ込んだり……。その背景にあるのは資本主義社会に対するアイロニーなのですが、それを感じさせないユーモアたっぷりな筆致がくせになります。

話の起伏は小さいかわりに文章もうまく、不思議な作品です。

そして上半期のダークホースとして、安壇美緒『ラブカは静かに弓を持つ』(集英社)も忘れてはいけません。JASRACとヤマハ音楽教室の演奏権をめぐる裁判を題材にした本作は、実際の裁判では焦点をあてられなかった「個人」にフォーカスをあてることで、小説ならではの形式に落とし込んでいます。スパイとして音楽教室に潜入する男がそこにいる人間と交流関係を築き、信頼関係とのあいだで葛藤していくドラマには読みごたえがありました。

「スパイ×音楽」というキャッチコピーもすこぶるよく、手堅くまとまっているので本屋大賞向きの作品かもしれません。

そして乗代雄介『パパイヤ・ママイヤ』(小学館)は、芥川賞に何度も候補入りをしてきた乗代さんがエンタメに舵を切りにきた意欲作。SNSで知り合った二人の女子高生、ママイヤとパパイヤがひと夏を共に過ごすことで成長していきます。お互いがお互いの境遇に微かな憧れを抱いているがゆえ、遠かった距離が少しずつ縮まっていく関係性には爽やかさがあります。

著者らしい会話のセンスと美しい情景描写で物語世界に引き込ませることで、フィクション的な「奇跡」を違和感のないものとして成立させていました。文学的試み(大層な言葉ですが)こそ薄まっているものの、そのぶんストレートに作者の小説の上手さが伝わります。

芥川賞と直木賞、どちらで候補入りしてもおかしくない作品です。

ほかにも、絶望的なあらすじから〈自分は悪くない〉と責任転嫁してしまうズルさを炙り出しながらも優しい物語になっている浅倉秋成『俺ではない炎上』(双葉社)、アセクシャルの女性がありのままの自分を受け入れる過程と、母性信仰に起因する凄惨な殺人事件を描いた櫛木理宇『氷の致死量』(早川書房)、要求される〈女らしさ〉を拒絶しながらも従順に振舞う女の半生を描いた小手鞠るい『女性失格』(文藝春秋)なども注目。

期間までに読めなかった作品だと清志まれ『幸せのままで、死んでくれ』(文藝春秋)、大前粟生『きみだからさびしい』(文藝春秋)、伊岡瞬『奔流の海』(文藝春秋)、葉真中顕『ロング・アフタヌーン』(中央公論新社)、本庄雅人『にごりの月に誘われ』(東京創元社)など。このあたりは挙げていくとキリがないです。

まとめ

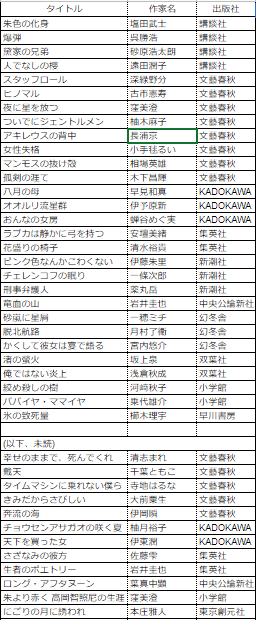

ここまでに取り上げた作品のリストを上に貼っておきます。

そのうえで改めて、私の予想です。

予想

〇呉勝浩『爆弾』(講談社)

〇砂原浩太朗『黛家の兄弟』(講談社)

〇深緑野分『スタッフロール』(文藝春秋)

〇柚木麻子『ついでにジェントルメン』(文藝春秋)

△蝉谷めぐ実『おんなの女房』(KADOKAWA)

△河﨑秋子『絞め殺しの樹』(小学館)

(◎>○>△の順に候補作となる可能性が高いと踏んでいます)

次点

窪美澄『夜に星を放つ』(文藝春秋)

木下昌輝『孤剣の涯て』(文藝春秋)

清水裕貴『花盛りの椅子』(集英社)

早見和真『八月の母』(KADOKAWA)

一穂ミチ『砂嵐に星屑』(幻冬舎)

塩田武士『朱色の化身』(講談社)

抜きん出て大本命となりうる作品はないのですが、かなりレベルの高い今回。

そのなかでも最注目は講談社から出ている二作、呉勝浩『爆弾』と砂原浩太朗『黛家の兄弟』ではないでしょうか。呉さんも砂原さんも昨年直木賞候補になっている方で、リベンジに期待がかかります。

自社枠(文藝春秋)も前期に比べると良作がぐっと増えました。今期は二作品が候補入りしても何ら違和感がありません。深緑野分『スタッフロール』や柚木麻子『ついでにジェントルメン』がその筆頭。

また、個人的上半期ベストの蝉谷めぐ実『おんなの女房』、家族を描いた作品では頭ひとつ抜けていた河﨑秋子『絞め殺しの樹』も予想に加えます。

最後まで入れるか悩んだのが清水裕貴『花盛りの椅子』だったことも付記しておきます。

直木賞の候補発表は6月半ば。楽しみに発表を待ちましょう。

芥川賞の候補予想はこちら

それでは、ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?