グラレコやろうぜ -情報の図化-

仕事柄、チームでのアイデア出しやディスカッションの機会が多く、そんなとき話の内容をササっと絵にして共有すると喜ばれます。

いわゆるグラレコ(グラフィックレコーディング)と呼ばれるものです。

グラレコは描いてて楽しいし、デザイン(情報整理)の練習にもなります。

すでに素晴らしいグラレコのHOW TO記事はたくさんありますので、今回は「グラレコっぽい絵の描き方」ではなく、「情報をどう絵に起こすのか?」について触れたいと思います。

グラレコが注目される理由

まずはグラレコについておさらいしてみましょう。

グラレコとは「イラスト・図・文字を使って、議論をまとめる手法」です。

私の経験として、グラレコで喜ばれるポイントはこの3点。

①文字よりもパッと頭に入ってくる

②概念的なものを扱える

③チームの共通認識つくりの助けになる

グラレコを用いると「議論を交わす」から「グラレコを見ながら話す」に場がスライドしてメンバーが話しやすくなります。

また、議論の記録が絵として残るので、論点がズレにくくなります。あとで振り返るのも楽ちんです。

グラレコの準備

では早速、グラレコの準備をしましょう。

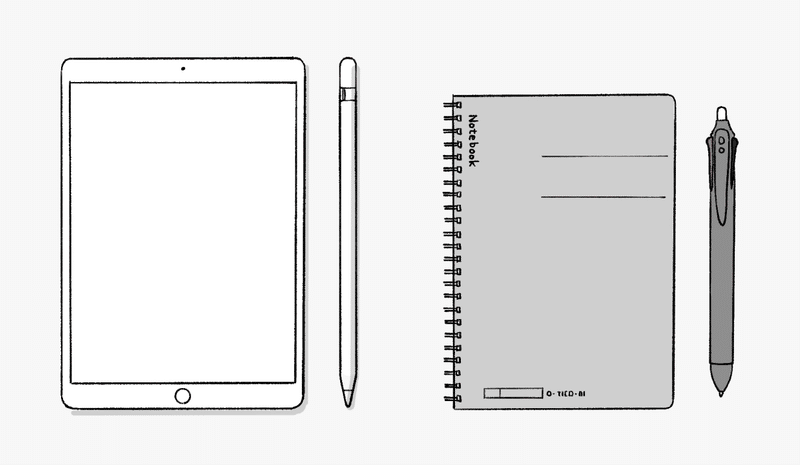

現在の私の環境は、iPadとApple Pencilです。

その前は方眼ノートにフリクションで書いていました。

ワークスタイルがフルリモートになり、データでやりとりできた方が楽なので現在のスタイルに落ち着きました。

iPadに入れているドローツールはProcreate。シンプルな操作UIと充実の編集機能がすばらしいです。

無料ツールのコンセプトからはじめてみるのも良いでしょう。

グラレコで情報を図化してみよう

さて、本題です。

グラレコは普通のお絵かきとは違い、「花」そのものを描くのではなく「花が咲く/散る」といった情報の塊を描写することが求められます。

また、絵に必要な情報を含ませることも大切です。

では例題をみてみましょう。

【例題】

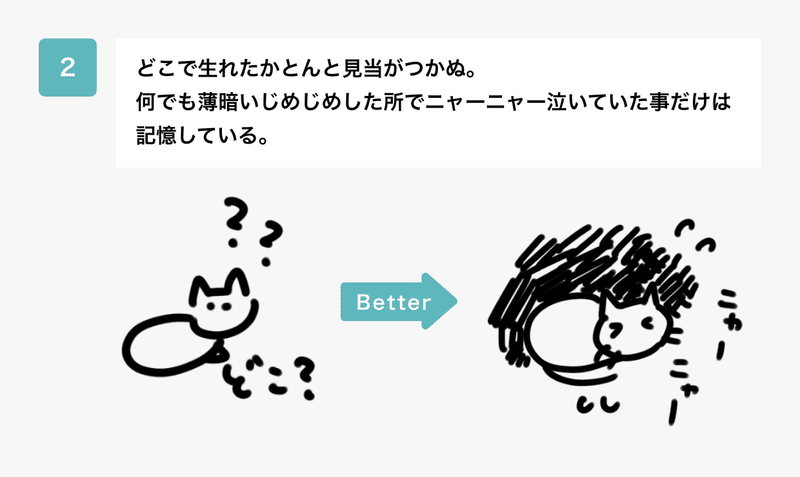

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。

何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

1)内容を把握する

まずは例題文を読んで内容を把握しましょう。

(実際の議論の場でも、流れをざっくりと把握しつつ重要なセンテンスを逃さないようにします。)

2.情報を切り分ける

次に、絵で表現することをイメージしながら情報を切り分けます。

【1】語り手

【2】語っている内容

の2つに切り分けてみました。

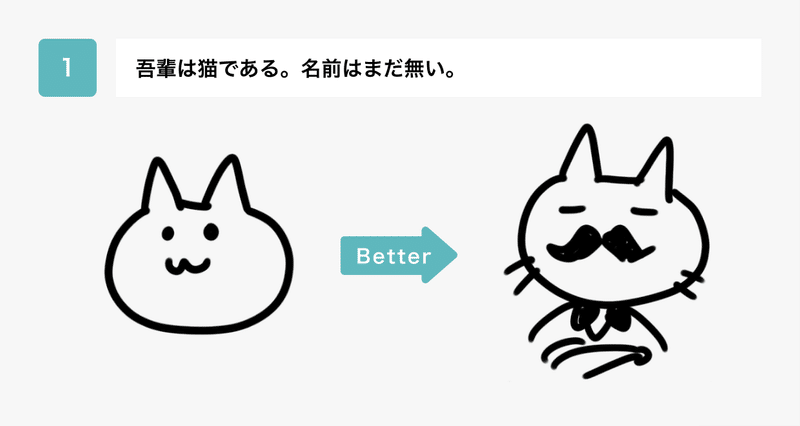

3.描き起こす

切り分けた情報を1つずつ絵にします。

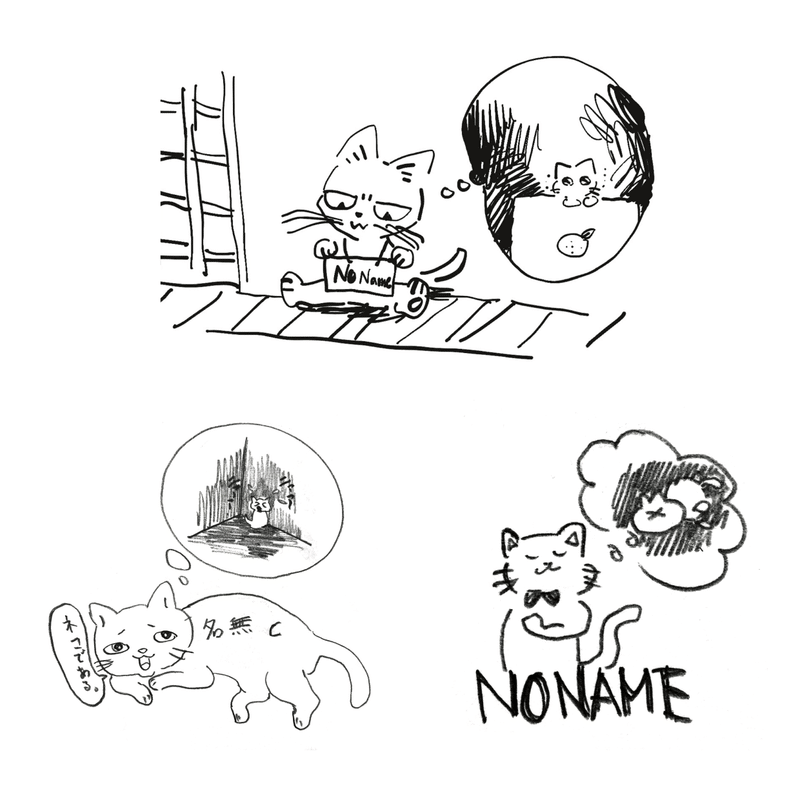

【1】は、シンプルに「猫」を描いても良いですが、"吾輩"と自分を呼ぶことからイメージを膨らませて「偉そうな猫」にすると印象が増します。

【2】は少し長いですが、ざっくりと「子猫は辛い状況にあった」と丸めてしまいましょう。表情で感情を表現するとなお良いです。

【2】は想起(過去)なので、【1】の猫が思い浮かている風にしました。

これで完成です!

グラレコはたのしい!

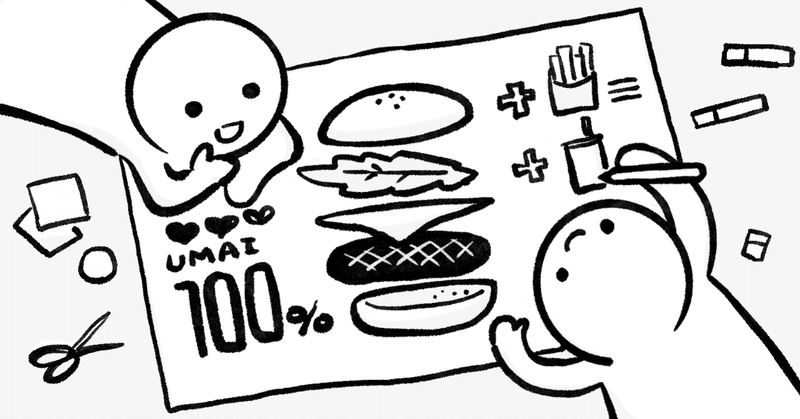

今回は、社内で実施したグラレコワークショップの内容を記事にしてみました。

上の絵は参加してくれたメンバーの作品。描き手の個性が出るのもグラレコの醍醐味ですね!みなさんもぜひグラレコを楽しんでみてください。

ではでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?