介護便利グッズ④女性失禁対策

前回好評でした男性失禁対策に続いて今回は、女性失禁対策です。

今回も、パッドの種類というよりは当て方に注目してご紹介します。とはいえ、どれがいいですか? とよく質問を受けるので、私はライフフリーさんをおススメしています(利害関係一切なしです)。

コスパ良くて肌触りがいいです。尿漏れパッドの比較をしているので今度ご紹介しますね。

では、早速女性が失禁しないためのパッドの付け方についてご紹介します。

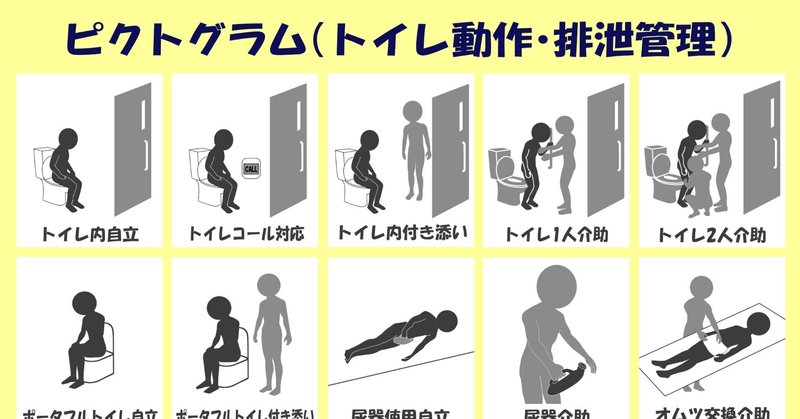

排泄自立から介助までの流れ

とても分かりやすい画像を発見しましたのでシェアします。

自立の頃はいいのですが、だんだんと介助が必要になります。その介助も3種類に分かれます。

1.歩行や立位の介助(ふらつきや転倒防止など)

2.力や認知力の低下による介助(トイレットペーパーで拭けない、排せつが理解できないなど)

3.1と2の両方

付き添いの目安としては

①転倒が増えた、ひざや腰の痛みの訴え、車イスから一人で立ち上がれないなど

②下着が汚れるようになった、失禁が増えた、誤食がはじまった、排せつの自覚がないなど

です。

女性でもパッドの拒否はある

女性の場合は、ほとんどの方がナプキンを経験しているので、パッドの抵抗がないかと思われがちですが、そうでもないのです

昔の方はモノを大切にされていたので、パッドの上にトイレットペーパーやペーパータオルを敷く方が多く、不衛生のために抜こうとすると怒られます。

また、「汚れてないでしょ、もったいない」と汚れたパッドを捨てさせていただけない場合もあります。

都度声掛けで、自尊心を傷つけることなくその方の大切にされていることを理解するように心がけて、信頼関係を築いていくことが大切かなと感じています。

施設などではできませんが、私個人としては、最低限の清潔の確保はしますが、その方のご意志を尊重する方が場合によっては先だろう、と思う場面はたくさんありました。

介護される側がみんな違うように、介護者もみんなそれぞれ「よかれ」と思うことが違います。そこで何が一番いいのかと言えば、私は「介護される人の気持ち」が一番だと感じています。

このキモとなる考えが、施設長やリーダー、その日の上司や家族、当事者とみんなバラバラなので難しいのかな~と感じる日々です。

解決策としていいなと思っているのは、「担当者会議」です。その方に関わる方が、それぞれに見せる顔を共有して落としどころをみなで考える、それが一番すばらしいな~と感じています。

ちょっと長くなりましたが、実際におススメのパッドの付け方です

パッドを持っていただく

正解かどうかはわかりませんが、できるならばこれがダントツ1位でずれることが少ないです。

パッドをご本人に持っていただいて、パンツを上げるやり方です。

これは、上の図で4番目、手すりを持っていただける方の介助です。

パッドというと、パンツに上にパッドをペタッと貼る方がほとんどだと思います。もちろん、こちらが正解でしょう。

しかしこれは、パンツのサイズが合っていれば問題ないのですが前にも少し話しましたが、ほとんどの方はサイズが合っていません。

そこで先に、パットを体に密着させます。その前の部分をご本人様に持っていただいて、後ろを整えて、リハパンを上にあげます。

ご本人さまは、片手は手すり、片手はパッドの上部を持っている、という画になります。

反対に、リハパンにパッドをつけると中でパッドがぐちゃぐちゃになることがあります。位置がうまく合わないせいだと思います。

なので、何ならパッドを付けなくていいじゃない、という状態になっていることもしばしばです。気持ち悪かったろうに~と、申し訳けなるんですよね~。

介護士あるあるの一つですが、排せつ介助が上手な人のあとにパッド交換に入ると、本当に楽なんです。

尿漏れが軽減されたり、そけいぶに赤みができていなかったり。ご本人様も気持ちよさそう(と勝手な解釈ですが)。

テープ止め(オムツ)になるともってわかりやすくてオムツがキレイな人は、衣類を着ても明らかにビシッと整っています。

またまた脱線しましたが、ポイントは、パッドはリハパンに貼るのではなく、先に体に当ててから、リハパンを上げましょう、というお話でした。

6年間で10施設以上、約500名以上のご高齢者を介助し、人生で50名以上の方の旅立ちを経験した現役介護士が、介護や終活、看取りについてのライフハックをご紹介していきます。

【生涯在宅応援!】070-3994-8263

solowell.info☆gmail.com(☆を@に変えてメールをお願いします)

#失禁対策

#女性のパッドの当て方

#介護コーディネーター

#介護整清士

#女性便利屋

#ソロウェる

#青葉区

#フラットな社会を目指して

#生涯在宅応援

#認知症のある方も一緒に暮らせるまちづくり

#当事者と介護者が安心できる基地 (カフェ)を作りたい

#いい一日を積み上げよう

#百事如意

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?