ソナエトロン ep.23 ソナエアカデミック1の1(偶然と必然 1回目)

えー先ほどですね、30分ぐらい録ったんですけれども、無音で録れてたという、まあそういうことは、収録ということはありますけども。

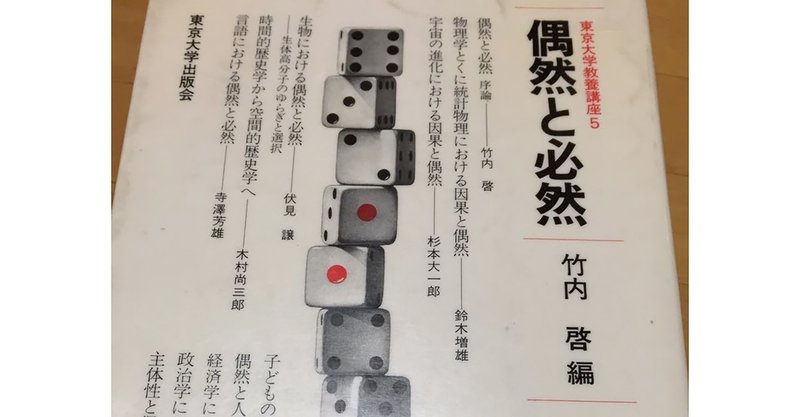

今回から、今回からって言うか、何でもいいんですけど、今、本読んでるものがあって、それはね、あ、今回、エピソード23かな、これエピソードとして保存しますが、本の題名は『偶然と必然』。これはあの初版が、1982年3月25日、東京大学出版会から出版された、東京大学教養講座5番、竹内啓(たけうち けい)編、竹内啓先生が編纂された、本になりますね。

序論としてですね、竹内啓先生が出されてたことを、いろいろ抜粋しながら、自分が考えたことを、含められるかどうか別ですけれども、それをね、ソナエアカデミックの第1回として、これを取り上げます。

【2分8秒】

えーとね、最初の方に書かれてるところで、あの、偶然と必然ということを、あらゆる角度から、考えて行こうっていう本なんですね。本と言うか、講義の抜粋なんですけれども。

まあ、各論は、あの後(のち)の方に、後の方にっていうか、3回4回って、いつかやることになっていきますけども、必然的な因果関係を分析し研究する科学の目的から見ると、偶然は邪魔物であると。

これはね、必然的な因果関係っていうのは、科学的なことってね、必ず大体その因果関係がはっきりしていて、こうなったから次はこうだと、これが確定的に決まっているっていうことを、その仕組みを解明していこうっていうのが、科学の一つの目的であるわけですね。

で、その中で、サイコロの目っていうのは、偶然現象の理想型であると。最も高度の偶然的な現象。あの、サイコロの目、振った時に、これ本当に、大概の人がね、コロっと転がした時に、ここに、偶然以外の何かを見るっていうのは、難しいと思うんですね。コロコロっと転がった時っていうのは。

えーと、それをね、科学的に分析した時に、初期の、手を投げる時の動きが、この初速度がどうだとか、落っこった角度がどうだか、下の角度、下の硬さがどうだ、で、反射的にこうコロコロって転がってると、自分が持っていた時のサイコロの目がどうだということを考えると、必然的にそれは解明できるっていう考え方も、それは当然できますが、まあ普通は、そうはいかない。そういう風に人は思わないっていうことが、ほとんどだとは思うんですよね。

【4分50秒】

だから、それをじゃあ、今、大変、あのコンピューターとか、そういうことの解析技術っていうのが進んでますけども、まあ、理論もね。

方程式なんていうのはもう、古典的な物理とか数学的な方式、あの、方程式っていうのは、もうほぼ当たり前の、知ってる人にとっては、ほぼ当たり前ってことになっていますんで、それがね、どうかっていうことになりますけどね。

で、そこで見られること。で、それを利用して、最新式のコンピューターシステムとか、そういうもので、プログラムとかでも作ったとして、でもそれはね、完全な乱数には、なかなかならないらしいですね。完全性な、完全的な偶然性を、そういうもので作るのも、なかなか難しいと。

だから、でもね、その中で、これは本当に偶然的に起こってくるんだっていうふうに、科学的に信じられているっていうことの例の一つとして、原子核の崩壊っていうことがあるようですね。

半減期みたいなね、原子核をボコボコってぶっ壊れていくっていうのは、偶然的に起こるっていうことだと。まあ僕は、その物理のことはよく分かんないんですけど、そういうことらしいですね。

【6分49秒】

偶然、あの偶然っていうことを考えた場合に、よく考えると、大体その偶然の中に、二つの区別があると。

で、二つの区別というのは、まあ一つとして、結果の不確定性、結果から見た、それは不確定であることが偶然であると。

もう一つが、原因の不確定性や多様性。だから、その、結果が起こる前の段階ですね。そこの偶然性があるっていうことになりますね。

だから、原因の偶然と、結果の偶然っていう、その二通りがあると。これはまあ、ちょっと話し聞いた限り、納得いくところではあると思うんですね。

ですが、大体、その決定論的な意見、えーと、考え方、主流であった時は、世の中の全てのことは、必然でないものは無いと。偶然なんていうのは、無知から、大体あの、世の中のことを完全に理解していないから、偶然っていうものがあるんで、よーく考えれば、全部が必然であるっていう考え方が主流であった時代が、あるわけですね。時代があると言うか、そういう考え方があったわけですね。

だから、その偶然・必然の判断っていうのは、主観的なもので、当然、まあ僕から見て、これが偶然だ、これが必然だっていうことは、個人の主観に委ねられてしまいますね、大体。その、完全に同じ見方っていうのは、なかなかできないと。

【9分32秒】

その中でね、ここで引き合いに出されている、ラプラスっていう、19世紀初頭の、これは数学者の方かな?、『確率の数学的解析的理論』っていう本を記された方がね、ここで引き合いに出される主眼の理論っていうのは、「すべての現象は、ニュートンの運動方程式を解けば、完全に予測可能である」と。

これはだからその、まあ、ニュートンの運動方程式っていうのは、ほぼ今のその物理学とか、なんかそういうことの基本となる方程式ですね、ニュートン方程式っていうのは。

それから見たら、それを完全にあらゆるものに当てはめていけば、次の動きっていうのは、完全に予測ができると。それを知らないことが、偶然を生み出すと。偶然というものは無いんだと。決定論的なことですと。

まあそれ、その時代は、そうその人は、ラプラスさんはそう考えたと。

【11分6秒】

ポアンカレさんの、あの、予測みたいな、ルーレットの、ルーレット、ピンっと投げますよね、ルーレット、あれもディーラーが、玉を出す初速・速度とか、なんか周りの抵抗がどうのこうのとか考えると、必ずダブルゼロに放り込むことが可能だと。

でも、ディーラーの方は、それ、練習しますね。狙って、あれ入れているんですよね。そうじゃないと、カジノ負けますからね。そうならないようにやってるんですけども、それが、どっから、テクニックがどっから来るのかっていうのは、またアーティスティックな理論がありますけどもね。

で、そういうところから、今はその、この当時で考えて、1980年代でも、量子論とかね、そういうこと、集団と遺伝学とか、そういうことがあって、量子論っていうのは、基本的なスタイルとしては、予測っていうものはできるんですが、確率としてしか表現できないと。

だから、これが起こる確率は何パーセントとか、こういう確率ですっていう、必然ということは、量子論的には決定できない。だから、決定論から非決定論へということになりますけれどもね。それを、それの間に違いがあるかって言うと、違いがあるわけじゃないんですよね。どっちから見たかっていう話であって。

ということで、僕は思うんですね。その、哲学的っていうか、主義的っていうか、マルクス主義みたいなね。

その歴史的発展の必然性を考えた場合に、歴史的、歴史的発展というのは、必然性から来るだけというわけではないと。偶然性に基づいて動いていますが、その偶然性の中に、やっぱりその必然的な、これは、こういう風な因果性というんですかね、それがあったのではないかという、これもだから主観的な判断に委ねる、委ねられますけど、なかなか難しいんですね、この辺の考え方というのはね。

【14分28秒】

でまあ、ケトレーって、文献がどんどん引き合いに出されているんですけども、19世紀のケトレーさんっていう方が、社会統計学っていう、何ていうんでしょうかね、考え方を分類した、そこに特化させる、社会統計学っていうものを推奨された方がいまして。

で、ここはね、なかなか何か面白い事を見たんですけど、男女の出生率ですね、この年に、傾向的に、あ、違うね、傾向的じゃない、この年に、男子が何パーセント生まれた、女子が何パーセント生まれた、みたいなのを積み重ねて、このデータが、何年のスパンでやったものかは分からないんですけれども、わりかし最近のもののデータが出ているのかなと思うんだけれども。

うんとね、女子を100として、男子が103から106。だから、やや男子の方が、余計に生まれてんのかな。こういうことって、これ、多分、偶然的にそうなってるんですけれども、この比率の差っていうのが、完全に、完全な偶然であれば、100対100っていうか、1対1ですよね。その差が出てきているっていうのが、偶然性の中から、そこを必然ではないかっていうことを、考えたんですね、そのケトレーさんっていう方がね。

だから、そこに、難しい、えーとね、説明不能の必然性の中に、なんでその比率になってるかっていうことを説明する時に、それはもう、宿命である。それは、だから、最終的には説明できないんで、合理的であるっていうことを、神の意志であるっていうことにする考え方ですね。

それはだから、運命とか宿命とか。だから、自由とは必然の認識であるっていうのは、もうもうね、まあかなりその、突っ込んだ意見になってますね。主観的な、どんどん主観的になっていくわけですね。ならざるを得ないと。

【18分15秒】

僕ね、前に、ショーペンハウアーだったかな、本も、ちょっと読んでた時に考えたんですけど、やっぱりね、うーんと深く考えた人と、パラパラパラと考えた人では、かなり差があると。出した結論にね。

で、傲慢に言うと、そっちの考え方っていうのは、それはショーペンハウアーさんも、そっちは信じていいんだっておっしゃって、本の中でね、おっしゃってましたけど。

あの、うーんと考えた人と、そうでない大衆と、まあ哲学者の違いっていうことになりますけど、その主観性には差があって、客観的な主観っていうのは、なかなか持つことができないけれども、本当に突き詰めて考えようとしている人の主観っていうのは、ある程度は客観的に見ていいんじゃないか、っていうようなことをおっしゃられた文章を、その読んだんですよね。

そこら辺が、まあだから、それが、傲慢であるかどうかっていうのは、ちょっと難しいところですけど。

【19分55秒】

まぁこれで、ちょっと、竹内先生の序論の結びとして、ここは抜粋して読みますけど、1番、1・2・3・4・5番まであって、

偶然とは何か、それは客観的な現象の性質か、主観的な判断または無知に基づくのか、偶然というのは、まあまあ、偶然と客観と主観の違いからくるものなのかっていう問いですね。

2番として、偶然性の理想的確率現象の性質。それはあの、先ほど言ったサイコロみたいなものが、サイコロの振りから出てくるものが、それがいったい何なのかっていうね、システムがどうなっているのかっていうこと。

3番目として、自然と社会現象とか、生物の進化とか、歴史的展開の中に、偶然がどういう役割を果たしてきたのかということですね。偶然とみられることが、どういう風に、まあ偶然ということはありますからね。どういう突発的な、例えば天変地異みたいなことが起きると、やっぱり社会のシステムって変わりますから、そのあり方っていうことですね。

4番目として、社会生活における偶然性。責任や正義と偶然性との関係。これは今、僕すごく、身にひしひしと感じたことですけども、事故とか事件とかね。事件にあったとか、事故にあったっていうのは偶然ですけども、そこに責任とか正義とか、そういうものがどう関わっているのかと。それは、それを偶然として片付けていいのかっていう問題ですね。これはなんかすごく今の時代に添っているんじゃないかなって思いましたね。

で、5番目として、人間の主体的な生き方と偶然性。また、運命と自由意志のような概念と、そこに偶然性との関係。これはまあ本当に難しくて、だから、全部が必然的であるっていう考え方と、逆に全部がそれは偶然なんだっていう考え方の両方があるわけですね。そこに、だから、人間の主体的な意思っていうのが関わっているわけで、それをどう捉えていくかっていうのを、この本では、結論が出るか出ないかとしては誰にも難しいことですけれども、統計学とか、分子生物学とか、科学とか、哲学とか、そういうものでまとめていきましょうっていう本であります。

【24分7秒】

だから、これをまあ連続でやるかどうかは別にして、これちょっとやっていこうかなっていうことを考えていますね。ソナエトロンでね。

あの、お付き合いしていただいた方、どうもありがとうございました。

【24分53秒】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?