暴 支膺懲の萌芽は日清戦争にあった~残忍Chinaの邦人惨殺史

日本の名誉を守った日露戦争

日露戦争は、開国から半世紀もたたぬ日本を世界の一等国として国際社会に認知させるきっかけとなった。よくいわれるように有色人種である日本の勝利は、白人支配の長かったアジア諸国やロシアに苦しめられ続けていたトルコやフィンランドを勇気づけただけではなく、ジャポニズムという美術上のブームを経験済みのヨーロッパの目を再びこの極東の小さな島国に向けさせたのである。キリスト教圏の彼らにとって、巨熊ロシアに対峙する日本の姿はまさに巨人ゴリアテに挑むダビデを連想させたのであろうか、多くの創作者にインスピレーションを与えている。

『一万一千本の鞭』は「ミラボーの橋の下、セーヌは流れ…」の詩人ギョーム・アポリネールが戯れに書いた猥本として知られるが、この小説の後半の舞台はなんと日露戦争時の旅順なのだ。もっともアポリネールが日露戦争を現地に取材した記録はなく、作中描かれている頓珍漢な日本風俗を初め、すべては彼の想像の産物である。日本の兵士はみな春画を携帯しており、春画を用いて自慰を行う、それがすなわち日本軍の強さの秘密である、と大真面目に解説してあるにいたっては正直噴飯を禁じ得ないが、これは言いかえるならば、日本軍の禁欲性を称賛しているともとれなくはないか。古今東西、戦争に略奪と強姦はつきものであり、旧約聖書でもそれを認めている。しかし、こと日露戦争の日本軍には兵士による強姦事例がほとんど見られなかったという(皆無ではあるまいが)評判が、詩人をして、そのような記述をせしめたのであろう。

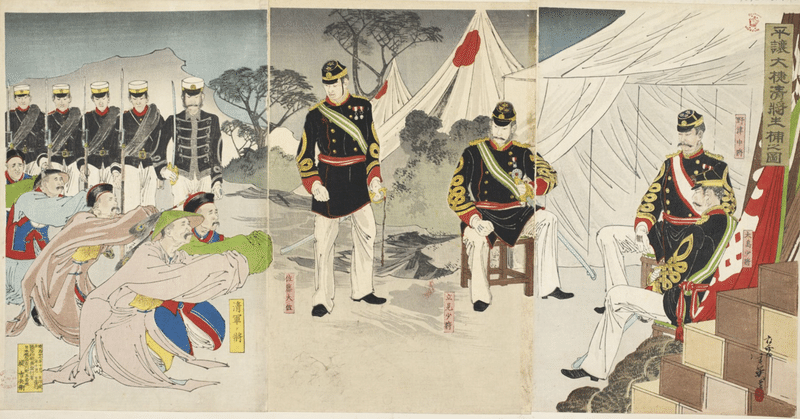

事実、乃木・ステッセルの水師営の会見に象徴されるように、日露戦争では日本軍の軍紀の厳しさと武士道精神が内外から称賛され、日本も積極的に喧伝につとめたが、その背景には、これに先立つ日清戦争での苦い思いがあったからである。

死体の損壊は支那の伝統文化

では(日清戦争での)無辜の住民の殺害はなかったといえば、日本政府が声明の中で認めたように、皆無だったとは言いきれないだろう。また、便衣兵狩りにあたった日本兵が冷静沈着な精神状態にあったかといえば、これも否だ。実はこの便衣兵狩りには多分に報復の意味合いが込められていたのである。

日清戦争では、戦闘中に戦死、負傷し、そのまま前線に残された、あるいは捕虜となった日本兵の遺体が、首や手足を切断され、耳や鼻をそぎ落とされたおぞましい姿で発見されることが少なくなかった。中には内臓を抜かれたり、局部を切断されたり、肉をそがれたりした遺体もあったという。民家の軒先に針金で生首が干されているのを見たという記録もある。

なぜこのような猟奇的な行為が行われたかといえば、当時の支那には、日本の戦国時代のような首級の制度があったためだといわれる。つまり、切断した首や鼻を持ち帰り引き換えに報奨を貰うのである。支那兵といっても、正式な清国の軍人ではなく、実質的には地方軍閥(この場合は李鴻章)に金で雇われた私兵であるから、国のために戦うという意識は薄く、その行動原理はカネにつきた。

一説によると、日本兵の首級一つは50両(テール)だったという。1両は当時のレートで約1円40銭。公務員の初任給が50円、アンパンひとつが1銭の時代である。支那ではその数倍の使いでがあったはずだ。

また、敵の遺体を損壊したり、墓を暴いて辱めるというやり方は復仇に名を借りた支那や朝鮮の伝統文化でもあった。ラストエンペラー溥儀の自伝によれば、西太后は死後、国民党軍によって墓が暴かれた上に遺体は凌辱を受け、副葬品の冠の宝石は蒋介石夫人・宗美齢の靴の飾りにされたという。死者を永遠に踏みつけるという意味であろう。食人の風習も色濃く残っており、遺体からそぎ落とされた人肉は食用にされたものとも考えられる。

戦友の無残な骸を見せつけられた日本軍将兵の心の中に、敵軍に対する激しい憎悪と報復心が沸き起こったとしても不思議ではあるまい。加えて、どこに便衣兵が潜んでいるかわからないという恐怖が暗鬼を生み本来標的ではなかった非戦闘員の殺害につながったものと思われる。

とはいえ、ワールド紙の主張するように、戦闘意志のない女子供まで掃討の対象にしたとは思えず、まして「人肉を切り刻み」にいたっては清国兵の行為をそのまま引き写して日本兵のそれへと転嫁したものではないか。戦火のどさくさにまぎれて支那人による略奪行為も横行していたから(LIFE誌がそれを伝えている)、遅れて現場に入った記者が支那人の所業を日本軍の蛮行と誤認した可能性もあるが、筆者には半ば意図的に上描きされたものだと思えてならない。というのも、日清戦争に勝利した日本が大陸に足場を築くことをもっとも警戒したのがアメリカであり、日本軍の残虐性を強調し脅威を煽るのは彼らの思惑に即したことだからだ。日本と直接相まみえる可能性の少ない欧州、とりわけフランスやベルギーの新聞が比較的冷静に旅順事件を報道し、時に日本に擁護的な記事を掲載したのと対照的である。事件を調査したべルギー公使アルべ-ル・ダネタン男爵も「婦女子殺害の事実はない。日本軍の残虐行為と伝わるものは多分に米紙の誇張である」と結論づけている。

どちらにしても、通州事件の支那人の猟奇行為の数々が「南京大虐殺」というフィクションのモデルとなったことを考えあわせると実に興味深い。

旅順事件はアメリカに対日宣伝戦のヒントを与え、日本には敵国に捕らわることの得体の知れぬ恐怖を植えつけた。これがのちの『戦陣訓』(昭和16年)の有名な一説、「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」に繋がるのである。

6000人が殺された尼港事件

紙面の関係上、先を急ごう。ここでは盧溝橋事件以前の支那人による邦人虐殺事件を順をおって紹介していきたい。

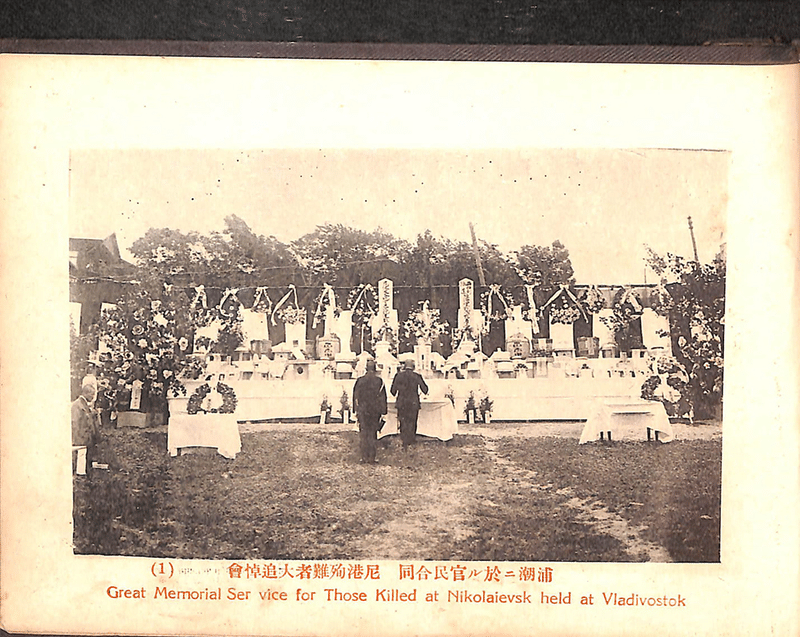

大正9年(1929年)3月から5月にかけて、黒竜江(アムール川)の河口に位置する尼港(ニコラエフスク)で、約4300人の共産主義パルチザンによる大規模な住民大虐殺があった。世にいう尼港事件である。

当時、この地にはシベリア出兵中の2個歩兵中隊260名と軍属およびその家族700人あまりの日本人が暮らしていた。ちなみに白系ロシア、支那人、朝鮮人を加えた総人口は約1万7千人。そのうち3分の1強にあたる6000人の住民が惨殺されたのである。日本人はほぼ全滅であった。

対するパルチザン側の内訳はロシア人3000人、朝鮮人1000人、中国人300人。パルチザンといってもその中心となるのは、シベリアで苦役を強いられていた囚人で、たまたま革命の余波を受けて共匪化した者たちに過ぎず、もとより命はないものと覚悟を決めていただけに解き放たれたあとの暴虐はとどまることを知らなかった。その先兵を買って出た支那人・朝鮮人ゲリラの残忍ぷりはさらに輪をかけたものだった。

奇跡的に生き残った日本軍人の手記を中村粲氏が著書『大東亜戦争への道』(展転社)の中で紹介している。

「公然万衆の面前において暴徒悪漢群がり、同胞婦人を極端に辱めて獣欲を満し、なほ飽く処を知らず指切り、腕を放ち、足を断ち、かくて五体をバラバラに切り刻むなど言外の屈辱を与へ、残酷なる弄り殺しをなせり」。

ここでもまた、強姦や四肢の切断、死体の損壊といった鬼畜の行為が繰り返されている。他にも、生きたまま顔面から顎を切り落とされ金歯を奪われた男性や、強姦のあと乳房や陰部をえぐり取られた女性、生きたまま頭皮を剥された子供もいた。文字通りの地獄絵図が展開さえていたのだ。

日本領事館が襲われる

略奪もまた支那人の専売特許だった。昭和2年(1927年)3月24日朝、南京の日本領事館が支那兵に襲われた。警備の兵隊を銃剣で突き殺し、暴徒はそのまま館内へとなだれ込んだ。当時、領事館には南京市内のほとんどの邦人居留民がいたという。張作霖率いる軍閥(北軍)を追って蒋介石の北伐軍が南京進撃を開始しており、危険を回避して避難していたのである。

北軍が既に退去したことを知ると北伐軍は、急遽盗賊団となって良民を襲撃し始めたのだ。彼らは金目のものとみると金庫はむろん、畳、電球、はては羽目板まで剥して奪っていった。哀れだったのは領事夫人を初めとした女性たちだ。素っ裸に剥かれ、金目のものを隠していないか、くまなく”検査”された。その後、彼女らがどのような目にあったかは想像に難くないだろう。

これが、支那の兵隊なのである。報酬のタネである敵の首級が期待できなければ、一転して略奪で糧を得ようとする。訓練された職業的戦闘員である日本軍の兵士とは根本的に質を異にしているのである。重ねて腹立たしいのは、彼らのこういった悪行の数々がいつの間にか日本軍の蛮行に転嫁され、世界に伝わっていることだ。

外国公館である領事館への破壊行為は、宣戦布告と取られても差しつかえない異常事態である。支那事変のきっかけたる盧溝橋事件(昭和12年7月)の発砲が日支どちらによるものかという議論は絶えないが、その検証を待つまでもなく、10年も前から支那駐留の日本軍は実質的な戦争状態に身を置いていたともいえる。日本はもっと歴史に胸を張るべきではないか。

これは余談だが、事件をきっかけに列強諸国の間に対支非難の声が上がり、苦慮した蒋介石は同年4月、上海クーデターを起こし共産分子の一掃にかかるのである。共産党員およびそれと疑わしき者5000人が銃殺刑に処せられている。この模様を撮影したソ連のフィルムが、1944年(昭和19年)の米の反日プロパガンダ映画『バトル・オブ・チャイナ』(フランク・キャプラ監督)に転用され、”南京大虐殺”で日本軍の支那人処刑の場面として紹介されているのである。

女性の極部に棒

国際的非難を浴びながらも蒋介石軍の軍紀は一向に正されることなく(そもそも軍紀があったかも疑問だが)、外道のふるまいは続いた。翌昭和3年(1928年)5月3日、第二次北伐を開始した蒋介石軍は今度も行きがけの駄賃とばかり、済南の日本人居留地を襲撃している。多くの邦人が惨殺され、婦人は凌辱を受け、財貨を奪われた。これを済南事件という。

邦人の遺体の検分に立ち会った佐々木到一中佐は次のように書き残している。

「手足を縛し、手斧様のもので頭部・面部に斬撃を加へ、あるいは滅多切りとなし、婦女はすべて陰部に棒が挿入されてある。ある者は焼かれて半ば骸骨となつてゐた。焼残りの白足袋で日本婦人たることがわかつたような始末である。わが軍の激昂はその極に達した」。

佐々木は孫文の軍事顧問を務めたこともあり中山服の元デザインを手がけたほどの支那通で、蒋介石とも親交があった。その佐々木をして支那兵の行為のおぞましさの前に、しばし握り締めた怒りの拳を解くことができなかったという。

また、外務省公電にも以下のような報告がある。

「腹部内臓全部露出せるもの、女の陰部に割木を挿込みたるもの、顔面上部を切落したるもの、右耳を切落され左頬より右後頭部に貫通突傷あり、全身腐乱し居るもの各一、陰茎を切落したるもの二」

男女問わず陰部に対する以上な執着が見て取れる。死者に対する最高の辱めだからだろう。女性器に棒などを挿入する行為は通州事件でも行なわれている。

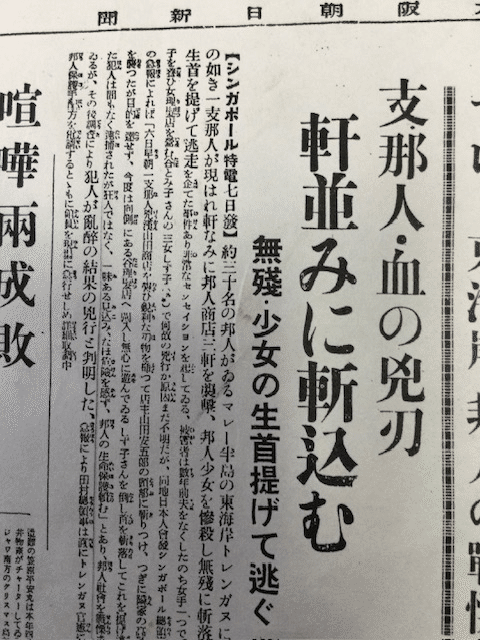

少女生首事件とハリマオ伝説

支那大陸だけではない。南方の島マレーでも狂った支那人によって日本人居留民が惨殺されているのである。

満州事変(昭和6年)勃発後、支那本土はむろんアジア各国の華僑社会でも激しい排日抗日の機運が高まっていた。これに触発された一華人がナタを片手にクアラ・トレンガヌの日本人街を襲ったのである。昭和8年(1933年)11月6日朝のことだ。暴漢はまず山田商店を襲撃、店主の弟の頭部を斬りつけ重傷を負わすと、向いの谷理髪店に侵入、二階で寝ていた9歳の静子の首を斬り落とし、その生首をもって逃走するが、間もなく逮捕されている。静子の首は、哀れに思った隣家の歯医者によって、母の目に触れる前に抜歯用の糸で胴体に縫い付けられたという。

この話には後日談がある。マレーからタイ南部にかけ、盗賊ハリマオ・マラユ(マレーの虎)の名が轟くのは事件から一年後のことだった。多くの部下を従えイギリス人の邸宅や華僑豪商に押し入り金品を強奪したあとはいずこへと消えていく。決して殺生は働かず、盗んだ金品の一部は貧しい人たちに分け与える文字通りの義賊だった。このハリマオの正体は日本人で本名は谷豊といった。殺された静子の兄である。彼が義賊に身をやつしたのは一にも二にも妹の復讐のためだったが、のちにその腕っぷしと人望を認められ藤原岩市少佐率いる日本軍防諜組織F機関に参加、日本のマレー攻略を陰で支えることになる。いうまでもなく、『快傑ハリマオ』のモデルである。

歴史とは点であり線である。暴支膺懲の激情は通州事件で突如沸いたものではなかったのだ。

同胞を無残に殺され続けた日本人の忍辱の果てに弾けた刃傷松の廊下だったのである。

(初出)『日本人が知らなくてはいけない通州事件 80年目の真実』

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。