変態さんよありがとう⑩痴漢マンガ家・小多摩若史

今ではすっかり世界共通語となった感のあるOTAKU(おたく)、そもそもはコミケなどに棲息するその手のマニアたちが相手同士で「おたく」と呼び合ったことから「おたく族」という語が生まれ(命名は中森明夫)、そこから転化していったものだ。

「酒場にいくと、おとく族ならぬ“おぬし族”がいる」と教えてくれたのは映画監督の中野貴雄さんだった。カウンターの隣に座った若いやつをつかまえて、「そこのおぬし」「おぬしはどう思う」などと話しかけてはコミュニケーションを取りたがる赤ら顔のおじさん、確かにいたものである。先日、亡くなった東アジア反日武装戦線の桐島聡(とされる人物)もこの“おぬし族”

だったらしく、いきつけのスナックの常連客相手に「おぬしに何がわかる!」と激昂してみせたことがあったという。

桐島のこのエピソードを読んで、脳裏に浮かんだ顔がふたつあった。ひとつは今いった中野監督であり、もうひとつはこれから紹介する痴漢マンガの第一人者・小多摩若史(おたまじゃくし)氏である。

「おぬしは痴漢したことはないのか?」。

初対面の小多摩氏に、いきなりそう聞かれて絶句してしまった。むろん、主体的に痴漢を働いた経験はないが、痴漢の嫌疑をかけられるかもしれない場面は人生の中で一度だけあった。

高校時代、通学の満員列車でのことである。僕の体は、前に立っている女子高生の背中と押しつぶされるように密着していた。女子高生の柔らかなお尻がちょうど僕の股間に当る形になっている。電車が揺れるたびにその部分が擦れる。僕も10代の元気盛りである。理性では抑えることができない”男の子の現象“が起ったとしても誰が咎められよう。「やばい」。鎮めようとすればするほど、わが息子は熱く固くなり、女子高生のお尻に突き刺ささっていくのだ。女の子の方もそれを感じ取っているらしく、肩のあたりがそわそわしているのがわかる。避けようと下手に動くからよけい物腰が痴漢ぽくなる。僕の全身も固まった。「仕方がねえ。俺のせいじゃないぜ。どうせ次の駅で降りるんだから、ま、いいっか」。そう開き直った。駅につくと、なんとその女の子も下車したのだ。ちらりと顔があった。隣のクラスの美人女子だった。明らかにその子の顔は紅潮していた。「ねえ聞いて、〇組の但馬くんが…」彼女がそんなあらぬことを学年中にふれ回っている場面が目に浮かんできて、その日はまったく授業に集中できなかったものである。

「残念。おぬし、それは痴漢とは呼べないよ」

小多摩氏は笑った。何が「残念」なものかよくわからん。第一、痴漢と呼ばれたいなど一瞬たりとも思ったことはないのだ。

痴漢マンガの第一人者と先に書いたが、小多摩氏の場合、マンガ家が本業なのか痴漢が本業なのか境界線上の人である。痴漢のプロであり、覗きのプロでもあった。

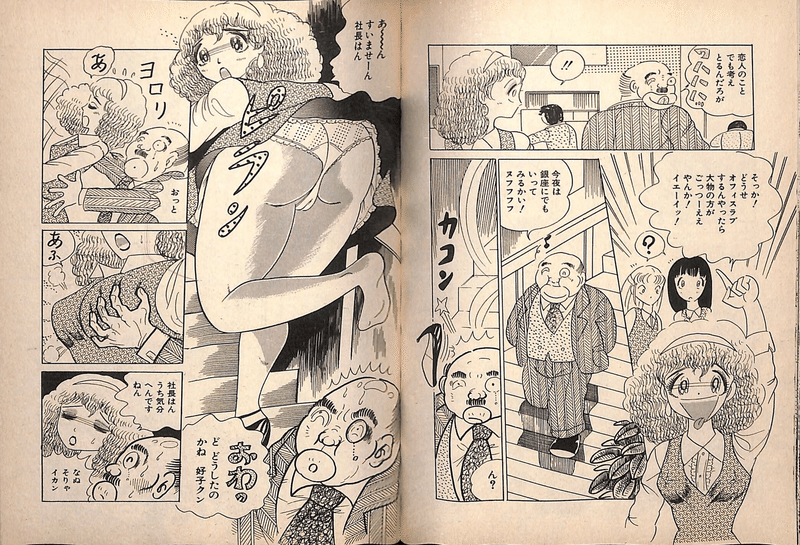

絵は実に下手である。たいしたストーリーもなく作風は下品だ。80年代に流行ったガロ系の下手ウマの系統とも違う、あえていうならば、便所の落書き的妙味というか、スケベがそのままペン先に滲め出たようなそんな絵なのだ。

小多摩氏は担当編集泣かせのところもあって、〆切を落とすことも多かった。そういうときはたいがい痴漢業のほうが多忙のようだった。編集は仕方がなく、以前掲載した小多摩氏の原稿を再録する。どうせ読者にはわかりっこない。小多摩氏のマンガは全部同じだ。

そんな小多摩若史氏、意外にもデビューは、あの「少年ジャンプ」なのであった。それもそのはず、もともとは柳沢みきおのアシスタントだったそうで、柳沢氏の留守中、スタジオに遊びにきていた女子高生をコマしてしまい、それがバレてクビになったという。そういえば、女の子の髪の毛の描き方など初期の柳沢氏のタッチにどこか似ている。

実際にお会いした小多摩氏は、まさに全身小説家ならぬ全身スケベ。切ったら血の代わりにスケベが噴き出る、そんな印象の人だった。インタビューをお願いしたら、指定してきたのが彼の行きつけの飲み屋。昼間から酎ハイを飲みながらのインタビューとあいなった。ま、いいか。俺も嫌いなほうじゃなし。

小多摩氏はセーターを着ていたから季節は冬だったと思う。静かに、だけどねっとりとした声で喋る人だった。ときどきメガネの奥の目が意味ありげに濡れ、口元がムフフと笑う。杯を重ねるほどに、小多摩氏の「おぬし節」も絶好調となり、ムフフの回数が増す。

下町の長屋育ち。幼稚園のとき、隣に住む同級生のお母さんのスカートを覗いたのが彼のスケベ道のはじまりだ。気がつくと痴漢になっていた、そんな感じだな、という。アシスタント時代も電車に乗ればせっせと痴漢に励む。

「捕まったこと? 何度もあるよ。いつかなんか触っている指を女に掴まれて一緒に電車を降りたんだよ。女がぐいぐい腕を引っ張るからさ、てっきり、このままホテルにでも行くのかなと思っていたら駅員に突き出されちゃった。あれは腹立ったね」

かと思えば、驚くことに、痴漢ターゲットの女性と満員電車の中で“結合”したこともあるという。

「男に朝立ちがあるように、女にも朝濡れがあるんだ。それでさ…電車の揺れにまかせて…ムフフ」(以下は自主規制)

あるとき、女性のお尻を撫でまわしていると、他の男の指と接触した。その男も痴漢だったのである。やがて痴漢同士、なんとなく顔見知りになり、それは同好の輪が広がった。痴漢サークルはときどき集まり、情報交換や自慢話に花が咲く。

「正月も5日過ぎると勤め始めだね。仲間で集まってお参りして、それから山の手線一周の初触り」

痴漢サークルの毎年の初詣は、千手観音だというのだから話ができ過ぎている。

奥さんとのなれそめも痴漢行為だったという。

「行きつけの飲み屋に入ったら、今のヨメさんがいてさ、『あ、あなた、この間の痴漢!』。いやあ、ひたすら謝ったよ。ごめんなさい、あなたがとてもきれいな人なので、つい出来心で、とかなんとか。そのときはそれで許してもらって。飲み友達になったんだ」

「不思議なもので、ヨメさんが街で男に声かけられたとか、ナンパされかかったとか聞いても『ああそう』なんだけど、痴漢に逢ったと聞くとすごく嫉妬心が起きるわけ。もう一日中機嫌が悪くなる」。

もうひとつの趣味である覗きのはもっぱら公園。こちらの方もサークルがあるという。

“公園の為五郎”と小多摩氏のグループがバッティングしたことともあった。“公園の為五郎”とは代々木公園を根城にした、超ベテランの覗き男で、雑誌「いんなとりっぷ」で吉行淳之介が対談したこともある、そのスジの有名人である。為五郎と小多摩若史、まさに新旧覗きのプロの対決である。

「ここは俺の縄張りだ、いや、それは関係ないでしょ、と言い合いになってね。まあ、向こうのほうが先輩だから譲ったけど、その代わりに、他のいいスポットを教えるっていうんだ。そこ行ったら、ぜんぜん見えないんだよ(笑)」。

その小多摩氏だが、21世紀を待たず、突如、引退表明。『痴漢日記』『覗き日記』(ともに山本さむ名義)の2冊をその記念として上梓した。僕のインタビューもそれと前後していたものと記憶する。2冊の『日記』は小多摩氏のこれまでの痴漢、覗きの体験記であるとともに懺悔録でもあった。めざといテレビから出演オファーがあった。女性のために、本物の元痴漢に痴漢被害回避のレクチャーをしてもらう、というのが企画の建前だ。これにはご本人が顔出し出演されていて驚いた。番組自体も、男が見てもなるほどためになる(?)ものだった。しかし、視聴率至上主義のテレビ局側に落ち度があったとしたら、小多摩氏が覗きのプロでもあることを忘れていたことだろう。

「長身の女性キャスターのTがアシスタント司会の番組だった。収録が終わったあと、せっかくだから局内の女子トイレに潜んでみたんよ。いつもやるように個室で息をひそめて。そういたら、隣の個室にTが入ってきたんだよ。トイレの個室って下が隙間があるだろ。見えるんだ。間違いなくT、顔は見えなくともハイヒールの色と形を憶えているから」

引退を決めた小多摩若史にとってこれが、生涯最後のトイレの覗きだったという。本当に最後であることを願うが。

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。