追悼・九里一平先生 『世界の子供たちに夢を』外伝 ナンバー2の苦悩

吉田竜夫と九里一平

九里一平先生にはじめてお会いしたのは、お兄さんであるタツノコプロ創始者・吉田竜夫先生の評伝『世界の子供たちに夢を』のためのインタビュー取材だった。奥付を見ると2013年1月初版とあるから、もう10年以上経つことになる。

僕が、当初この評伝の依頼を断ったというのは、あとがきに触れたとおりだ。理由はいろいろあるが、実はあとがきにも書かなかった理由がひとつある。当時、僕は長い鬱からようやく抜けたたばかりで、まだ人と会ってお話を聞く作業に自信がもてなかったのだ。最終的に引き受ける気になったのは、版元であるメディアックスの岩尾社長の説得によるところが大きい、これもあとがきに書いたとおりである。

杉並のアトリエでお会いした九里先生は、ペンネームの由来といわれるクリクリした目が印象的な、ちょっと藤岡琢也に似たおじさんだった。

世に言う吉田三兄弟=竜夫、健二、豊治(九里)は、京都の出身。少年期に両親を亡くした兄弟は、ことのほか仲がよくその結束も固かった。竜夫の絵描きとしてのスタートは、紙芝居である。10代で伯父が経営していた京都画劇研究所という紙芝居製作会社に通い、紙芝居の絵を描きながら才能を開花させていったという。画劇というのは、紙芝居のこと。幸いにもその才を認められ、新聞小説の挿絵の仕事を得ることになる。中学生になったばかりの豊治少年も兄の助手をしながら、一日でも早い画家としての一本立ちを願った。画業はまさに兄弟にとっての生きる術だったのだ。そのせいだろうか、九里先生は「○○さんは絵が巧いね」という言い方をよくする。単に技巧的なものだけではない、一種の九里式の人間評価にもなっている。絵を褒めることは、その人の人格も褒めていることが多い。

戦後、進駐軍によって大量の10セントコミックが持ち込まれ、京都ではそれらの古本が蚤の市などで売られていた。『スーパーマン』『バットマン』、その筋肉隆々たるアメリカンヒーロー、見たこともない大胆な構図、豊富な色彩に、兄弟は衝撃を受ける。

「ジープに乗ったGIもみんな胸板が厚くてカッコよくてね、同じ時期、復員してくる日本の兵隊さんがやけに貧相に見えた。自分が日本人でいることがいやになるくらいに、アメリカに憧れましたね。たとえば、僕なんか絵を描くにしても、方法論としては、日本画的なものを一切捨ててしまったんだ」。

ここが興味深いところである。吉田先生より8歳年少の九里先生は、子供だけに吸収する力も強ければ、捨てきる力も強かった。今言ったように吉田先生もアメコミには大きな影響を受けているが、彼の場合、挿絵画家としては岩田専太郎をお手本にしていただけあって、どこか日本画的技巧が抜けきれず、その和洋混血の画風が、むしろ描く人物、とりわけ少年キャラに――独特の色気を宿すのだ。のちにともに漫画家として活躍する兄弟はお互いの作品を代筆するほどに絵柄もよく似ているが、よく見ると、今言った部分で決定的な違いがわかる。たとえば、同じ宇宙エースでも九里先生が描くと、金太郎さんを思わせる健康優良児的な男の子になるけれど、吉田先生のそれはどこか中性的な艶めかしさをもっていた。ガッチャマンにしてもそうだと思う。

夕日とギターの音色

九里先生は昭和15年の元旦の生まれ。父の出征は母の背で見送ったという。その父は、シベリアに抑留され帰ってきたときは肺を病んでいた。家族が待ちに待った復員の日、軍服姿のその“おじさん”は玄関に迎えに出た豊治を抱きしめ「健二、大きくなったな」と頭を撫でた。次兄と間違われて、そのときの奇妙な気持ちはあとあとまで心に残っているという。夫の帰りを待つことなく、病弱だった兄弟の母は他界している。

京都武徳会の剣道二段、講道館柔道の黒帯をもつ武道家肌の父も病のためかやせ細っていた。シベリア帰還兵には、ふたとおりのタイプがある。酷寒の地で体験したさまざまなことを声に筆に、後世へと必死に残しておこうとする人と、黙して一切を語ろうとしない人と。吉田家の父は後者だった。

吉田家は祖父の代からみな何かしらの武道を心得、絵に親しんだ。父も絵の巧い人だったという。その寡黙な父に手を引かれ、スケッチブック片手に夕日の鴨川の土手を歩いたという話は、直後にお父上が他界されることもあって悲しくも美しい光景だ。九里先生のお話は映像となってこちらに届く。もっとも、これは絵を描く人に共通する特徴だ。

映像だけではない。九里先生の京都時代のお話を聞いていると、微風のようなかすかな調べが聴こえてくるのである。ギターだ。それもクラシックギターのナイロン弦の柔らかな音色である。むろん、テレビもラジオもついているわけではなく、そんなものが聴こえるわけがないのだが、九里先生の口調が静かなアルペジオを奏でて僕の耳朶をかすめるのである。たぶん、抜けかけの鬱が僕の意識のチャンネルを変え、普段は感じることのないものを感知させたのだろうと思う。くしくも、吉田竜夫先生がクラシックギターの名手であるということは、そのときは知らなかった。

この不思議な感覚は、全取材を終え、本の構成を考える上で大きなヒントを与えてくれた。この本は吉田竜夫に捧げる音楽なのだ。各章を楽曲と考え、本全体を一種の組曲としてイメージしていく。九里さんをギターとするなら、タツノコプロの番頭・笹川ひろしさんはヴィオラ、竜夫先生の愛娘すずかさんはシロフォン、誰々はオーヴォエ、ホルンと、証言者の声を楽器の音色として捉え、それぞれの章ごとに楽器が増えたり減ったり、最終章の吉田先生が亡くなる場面ではすべての楽器がそろって一大シンフォニーを奏で、最後は再び九里先生のギターで終わる、そんな構成が自然と頭に浮かんだ。

はたして、そのコンセプトが成功したかどうかは、読者の判断にまかせるとして、『世界の子供たちに夢を』は、僕に鬱という持病があったからこそ書き上げることができたのだと今でも思っている。そしてこのときばかりは、持病に感謝したものだ。

浅草時代を探って

第二楽章にあたる第二章は、昭和29年、吉田先生夫妻が上京、東京浅草で新婚生活をスタートさせたところから始まる。実は一番、苦労したのが、この章だった。わずか1年余の浅草生活だったが、絵物語画家、そして漫画家としてメジャーデビューを果たす吉田竜夫にとっても重要な時期でありながら、よすがを知る資料はむろん、当時の夫妻を語たれる証言者もいない。タツノコプロの正史でも「東京浅草に転居」とあるのみである。幸い、九里先生が中学の夏休みに次兄・健二氏と上京、ひと月、兄夫婦の下宿で過ごしたというので、可能な限り記憶を振り絞ってもらった。それによると、わりと真新しい感じのアパートの2階だったという。真新しいというのは、戦災からの東京の復興が読み取れる。下町一帯は空襲で焼け野原だったからだ。そして、雑談のおりにこんなことを話してくれた。

「そういえば、兄貴が言っていたよ。アパートの窓から、風呂帰りの阿部定をよく見かけるって」。

阿部定とはむろん、阿部定事件の阿部定である。吉田竜夫と阿部定という組み合わせがなんとも意外だったので、この言葉は強烈に脳裏に残っている。そして重要なヒントとなった。昭和29年といえば、お定さんが、10万円のスカウト料を得て下谷の大衆料亭「星菊水」の仲居頭として活躍していた時期とぴったり重なる。

さて、ここから少し私事が入るがお許しいただきたい。僕が評伝のための取材を始めたころ、叔母からひんぱんに電話がかかるようになった。叔母は癌の予後を自宅で過ごしており、病床の無聊をまぎらせるためか、僕相手にいろいろと昔話をしたがる。叔母は九里先生と同年である。僕が小学5年まで過ごしたのは、下谷稲荷町の祖母の家なのだが、叔母によると、昔その稲荷町の家の2階に阿部定の同僚、つまり「星菊水」の女中さん(ミサちゃんと叔母は呼んでいた)がヤクザのヒモと間借りしていたことがあるというのだ。幼かった叔母もお定さんの話をよく聞かさせていたらしい。阿部定という一本の糸を通して、吉田竜夫がずいぶんと身近に感じられるようになった。

また、これも偶然だが、紙芝居関係者の書いた私家本を図書館で手にとることができた。その巻末に、「紙芝居作家画家組合名簿」が掲載されており、なんと「吉田龍夫」(本名)の名を見つけたのだ。吉田竜夫は、上京後もしばらく紙芝居の仕事を続けていたことになる。名簿にある住所は旧町名(松葉町)だが、台東区役所に照会してもらったところ、現町名の正確な番地が判明した。台東区松ケ谷、合羽橋の道具街のあたりである。最寄り駅は地下鉄銀座線の田原町。さらにいうと、但馬家が空襲で焼け出され、稲荷町に引っ越す前に住んでいた家とごく近所ということもあり、ますます吉田先生との不思議な縁を感じた次第。この発見には、九里先生も大変驚かれたようだ。これは評伝が出たあとの話だが、吉田先生の3人の娘さんをお連れして、ご両親思い出の地である松ケ谷界隈を散策したのもよき思い出として残っている。

ということで、第二章は、阿部定に始まり僕の叔母のエピソードを交えて、吉田竜夫幻の浅草時代を訪ねる旅となった。変則的だが、この楽章には但馬家も演奏に加わっていることをご理解いただきたい。

この本は、亡くなった叔母の思い出にもなってしまった。巻末のSPECIAL THANKSに叔母の名を入れてある。

タツノコプロ発進

上京から2年ほど経って吉田竜夫は、浅草から小岩に居を移し、ふたりの弟を呼び寄せ、夫妻と合わせての4人の生活が始まる。この下町時代を経て、国分寺に住居兼仕事場を構え、いよいよタツノコプロのスタートである。当初は、「吉田竜夫と竜の子プロダクション」といい、漫画の制作集団だった。○○プロを名乗る漫画家は既にいたが、株式会社として登記し、分業システムを導入したのは、意外なことにタツノコプロが第1号だという。このときのアシスタントには、吉田兄弟とは幼馴染の辻なおき先生や望月三起也先生がいた。前述の笹川氏もこれに加わった。

この第三章から、奏でられる楽器も増え、だんだんとにぎやかになっていく。望月先生は、当時、九里先生を意識し目標としていたという。

これも意外だったのだが、ストーリー漫画の作家としては、九里先生のほうが吉田先生より若干先輩なのだという。九里先生のデビュー作は昭和34年の赤本単行本の『あばれ天狗』である。このとき九里先生は16歳で、当時としては最年少のプロ漫画家となる。

「兄貴が挿絵や絵物語を描いている横で、僕はコマ割りの漫画を描いているわけですよ。それ見ながら、兄貴がいろいろ質問してくる。これからは、こういった動きのある絵が少年誌の主流になるんだな、と兄貴なりに理解したんだろうと思う」

アメコミのところでも触れたけれど、若年の弟のほうが、新しい時代の流れに順応するのが早い。一方、この兄は兄で、弟だろうと遥か後輩であろうと、部下であろうと、学ぶべきものがあれば積極的に受け入れる、あるいはその才能を重用する人だった。また、人を褒めやる気にさせる名人だったという。これは僕が取材したタツノコ関係者、誰もが証言する。

絵物語とストーリー漫画の違いに関して説明する紙面の余裕がない。ひとつだけいうとすると、ストーリー漫画が映画とすると、絵物語はやはり紙芝居に近い。コマの流れやクローズアップなどの効果で見せるストーリー漫画に比べ、絵物語は一枚の絵の情報量に頼るためおのずと描き込みが多くなる。「漫画の極意は、省略した絵でいかに多くを見せるかだ」と九里先生は言う。名言だと思う。望月先生も同様のことを言っていた。

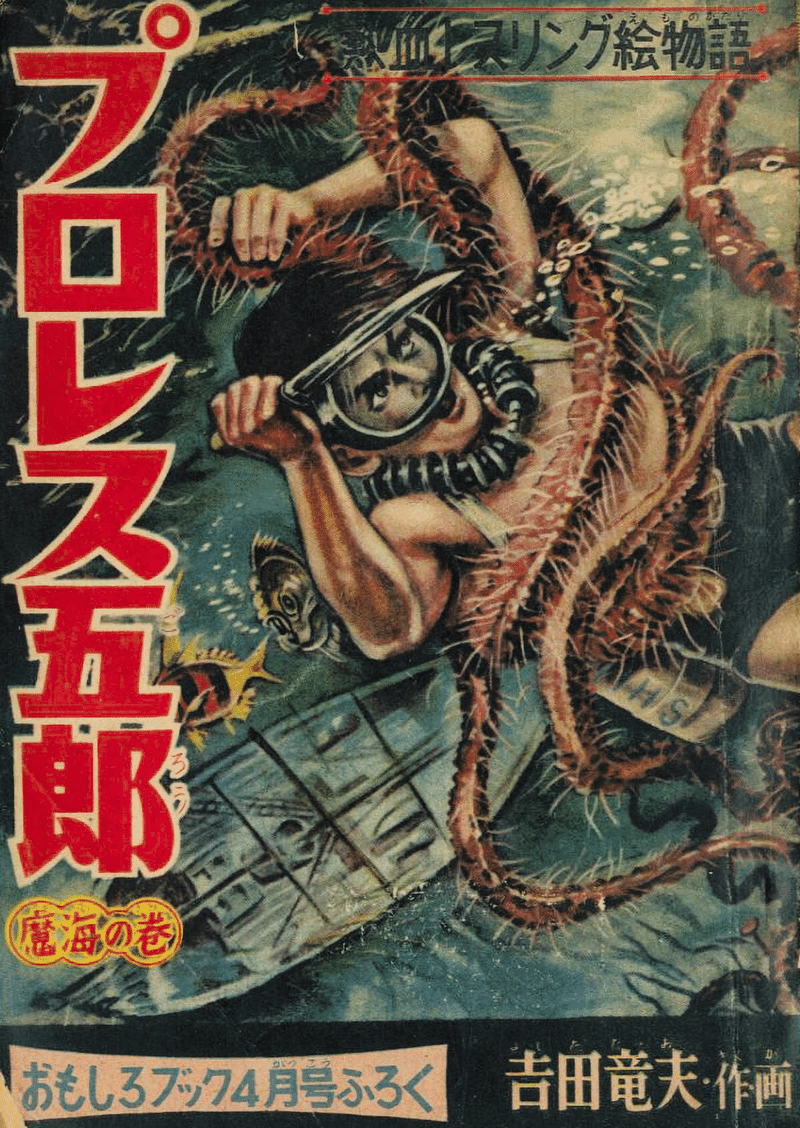

吉田先生も弟を追うようにして、本格的にストーリー漫画に取り組むことになるのだが、あくまで僕の私見とお断りして言わせてもらえば、吉田竜夫はやはり絵物語の人だったと思う。『鉄腕リキヤ』、『プロレス五郎』、『爆弾児』…絵物語時代の吉田先生の描く少年から発せられる凛とした色気と筋肉の躍動美は、今見てもゾクっとくるものがある。

たぶん、『プロレス五郎』だったと思う。国会図書館でカラーコピーした吉田先生の絵物語を持参したところ、九里先生は「やっぱり巧いよ。兄貴は」と何度もつぶやいて、主人公の体の線を指でなぞりながら、「ほら、ちゃんと絵に骨格がある」と言った。武道一家でもあり、アメコミを愛した吉田兄弟にとって、骨格や筋肉の連続性はそれほどまでに重要なのである。「日本には、骨格のないマンガが多すぎる」とも言っていた。

タツノコプロ製作のアニメ作品第1号は昭和40年の『宇宙エース』。これは先行する虫プロの『鉄腕アトム』を多分に意識した企画である。続く、『マッハGOGOGO』(42年)はタツノコプロ初のカラー作品。この作品で同プロはでアニメ界に確固たる足場を築くことになる。以後、『紅三四郎』(44年)、『ハクション大魔王』(同)、『みなしごハッチ』(45年)、『いなかっぺ大将』(同)、『科学忍者隊ガッチャマン』(47年)、そして『タイムボカン』シリーズ(50年~)と、ギャグ、SF、ファミリーものと、さまざまなジャンルの作品を世に送り出してきた。

この中でも、リアルなキャラクター、精密なメカ描写とハードなストーリー、全体に漂う無国籍性、といった点でタツノコアニメの集大成ともいえる作品が『ガッチャマン』である。同作の成功の秘密は、本来サブキャラであるコンドルのジョーの魅力によるところも大きい。ナンバー2が人気のある番組は必ず成功する。九里先生もジョーに対しては大変な思い入れがあったようだが、それにつては後述する。また、サブキャラといえば、科学忍者隊を後方から支援する謎の人物、実はガッチャマン=大鷲のケンの生き別れの父であるレッドインパルス隊の隊長に、早逝した吉田兄弟の父の投影を見るのだがどうだろう。

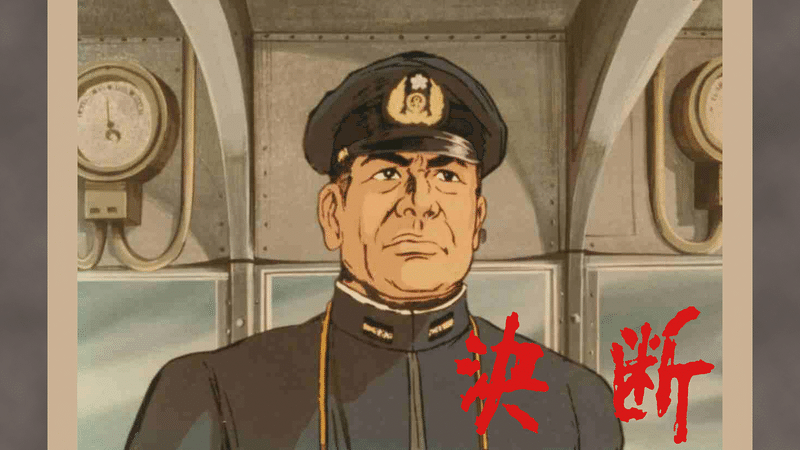

『アニメンタリー・決断』秘話

タツノコきっての異色作が『アニメンタリー・決断』(46年)である。太平洋戦争を題材に、戦史をアニメで描くというもので、当時働き盛りだった戦中派世代をターゲットにしており、アニメ=子供の観るものという認識がまだ根強い時に随分と冒険的な企画だった。総監督は九里先生。九里先生は漫画家時代、『大空のちかい』、『マレー白虎隊』などの戦記アクションを得意としており、適材といえた。また、吉田兄弟の絵の原点は、子供のころ夢中になって模写した梁川剛一の『敵中横断三百里』だったという。

戦艦や軍艦の原画を専門の挿絵画家に依頼するという異例の製作体制にも、九里監督の意欲が伺えた。しかし、結果的にはそれが仇となった。メカの細部に拘る画家たちの仕事では1日に2枚描きあがるのが限度だった、わずか、1、2コマのために、である。また、原作者の児島襄や監修者の陸海軍OBによる容赦ない検閲が入る。彼らはアニメ的な省略を許さなかった。肩章の星が見えないというだけでリテイクがかかったという。1分1秒を争う製作現場との板挟みで、九里総監督は胃の痛む日が続いた。今では当たり前になった、アテレコの“白録り”もこの作品が最初で、声優さんからはクレームが相次いだという。

「もう限界かと思ってね。兄貴に(監督を)降ろしてもらえないかと言ったんですよ。そうしたら、兄貴は一言、『そうか…』。それだけ言うと、涙をこぼしているんです。お前にも苦労かけたなという涙。それを見てしまうと、辞めたいなんてもう言えなくなっちゃうよね。あのときほど、兄弟の情というものを実感したことはなかった」。

しかし、その労苦は決して無駄ではなかった。『決断』で試した新しいテクニックは、すべて『ガッチャマン』に活かされたという。

3代目社長就任と退陣

タツノコプロというのは、吉田竜夫を頂点としたファミリーといってもよかった。社員誰もが、吉田社長を愛していた。社長のためと思えば、どんなしんどいことも耐えられた。その社長を失ったのである。1977年9月のこと。享年45はあまりにも若過ぎる。同年、劇場版『宇宙戦艦ヤマト』が公開させ、それが先鞭となって一大アニメブームが起こりつつあった。この機運を逃すなと、タツノコも劇場版『科学忍者隊ガッチャマン』の公開を決めた直後のことである。

タツノコプロは吉田健二を社長として再出発を誓う。健二氏は87年に会長職につき、九里先生は3代目社長に就任した。その後の苦労も想像にあまりある。九里一平先生は、超一流の絵師であるが、経営者ではなかった。失礼ながら、吉田竜夫のあとを継ぐのは荷が重過ぎた。いや、誰が社長になっても吉田竜夫の代わりは務まらないだろう。吉田竜夫は経営者である前にカリスマであった。社員はむろん、テレビ局、スポンサー、代理店も、吉田竜夫という太陽を周る衛星だった。その社長が亡くなって、多くの古参のスタッフがタツノコプロを去っていったのである。

2005年7月、九里社長は大手玩具メーカー・タカラに会社を売却、吉田家は事実上経営から退いた。そのとき、雑誌のインタビューで九里先生が語った「肩の荷が下りた」という言葉を旧スタッフはどのような気持ちで読んだだろうか。

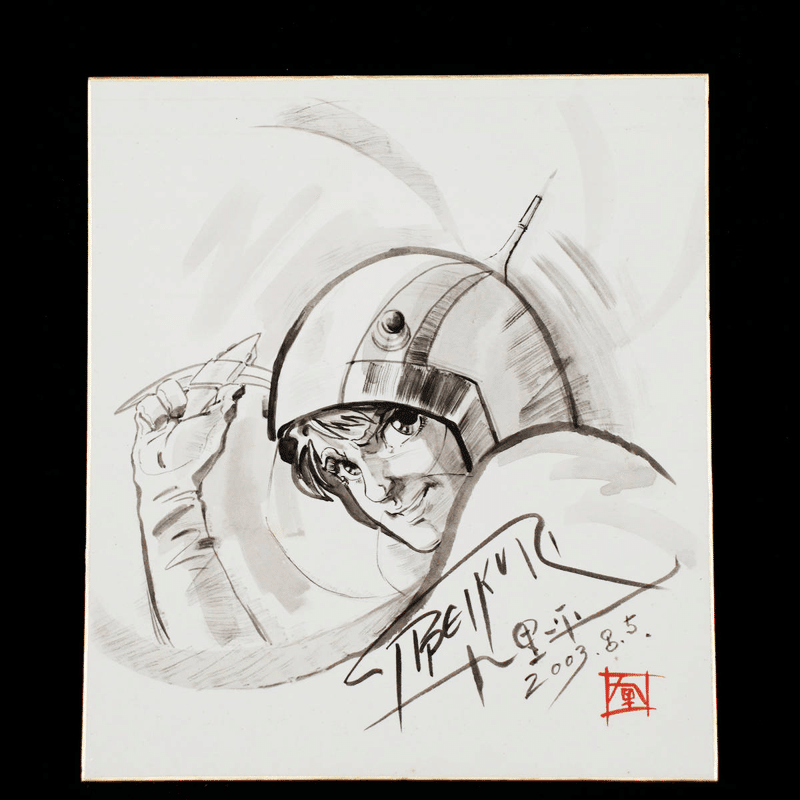

九里画「コンドルのジョー」は何を意味するか

さて、杉並のアトリエに九里先生を最初に訪ねたときの話に戻る。

先生に執筆中の新作『鍔鳴剣屍郎』(つばなり・けんしろう)の原画を見せていただいた。先生の故郷である京都を舞台に、怪僧道鏡の操る悪霊と戦う謎の剣士・剣屍郎の物語である。その剣屍郎のキャラクターがすごい迫力なのだ。妖気と豪気が混じった、ある種、九里一平のマッチョイズムの集大成ともいえた。72歳にして、まるで年齢に抗うように先生の絵は筋肉量を増しているような気がした。

そして壁にかかった絵。先生のアトリエを訪れた者は誰もが、その絵に圧倒されるだろう。白い翼を拡げ天空を睨むガッチャマンの足元で、息絶えようとしているコンドルのジョー。バード・ヘルメットは傍らに転がり、ジョーは素顔を晒している。そしてジョーの背にすがって涙を流す白鳥のジュン。どこか宗教画のような荘厳さをたたえていた。

「兄貴が闘病している姿をイメージして描いたんだよ。頑張れって言いながら」

九里先生は、この3人の構図が大変気に入っているのか、何枚か同様の作品を描いている。連作である。一枚は確か『ガッチャマン・ヴォーカルコレクション』のジャケットに使用されていた記憶がある。

アトリエにお邪魔するたびにこの絵の出迎えを受けて、あるとき僕はハッとなった。ここに描かれているコンドルのジョーは、病に倒れた吉田竜夫先生であると同時に九里一平先生の自己投影ではないのかと。偉大な兄をもった弟の、誇らしさと悩ましさ。ナンバー2の苦悩と叫び。仮面が取れて素顔となったジョーはまさに……。やはり吉田竜夫の魂は、汚れなき白い翼のガッチャマンなのかもしれない。ならば、白鳥のジュンは何を象徴しているだろう。母性なのか、あるいは…。

実は、このジョーの絵については、本誌の「ナンバー2特集」で、コンドルのジョーを取る上げたときに書こうと思いながら、書くのをためらった話だ。九里先生の追悼ということで、今回、初披露させていただく。むろん、あくまで私見だ。それはさておき、あのとき、なぜ絵を見ながら、ジョーに九里先生を見ることができたか、これも持病による意識のチャンネルの変化のなせる技だと思っている。

九里先生との最後のインタビューを終えたとき、雑談混じりにこんなことを聞いてみた。

「お兄さんの竜夫先生は、なぜあんなに沢山の人から慕われたのでしょう」

先生は、ちょっとうれしそうに、それでいながら、さも当たり前のような口調でこういった。

「絵が巧いからだよ」

九里先生らしい言葉だな、と思った。

九里一平先生、本当にお世話になりました。ご冥福をお祈りいたします。

・・・・・

(初出)「昭和39年の俺たち」2023年11月号

・・・・・・・・・・・・

(追記)

元エイケン・プロデューサーの鷺巣政安さんから伺ったところによると、鷺巣さんと吉田竜夫先生と仲がよく、二人でよく阿部定の店に飲みにいったという。これも新証言だ。とまり木だけの小さな店だとのことで、これは定が星菊水から独立して下谷龍泉寺近くに開いた、おにぎり屋「若竹」を指す。となれば、昭和42~44年ごろの話か。もうすでに吉田家は国分寺に移っていたが、吉田先生は古巣浅草界隈が恋しく(阿部定が恋しく?)、多忙をぬぐって通っていたことになる。この「若竹」、但馬の母も何度か訪れ、一度は幼い僕の手を引いて暖簾をくぐったことがあるらしい。ということは、僕はお定さんと対面していたということになるのか。

ちなみに、星菊水、若竹時代の阿部定の動向については堀ノ内雅一著『阿部定正伝』(情報センター出版局)にくわしい。写真多数。

なお、吉田夫妻が松葉町に住んでいた時期、永井荷風は同地にあるどじょう料理屋「飯田屋」を贔屓にしており、ひよっとしたら、吉田先生とすれ違っていたかもしれない。吉田竜夫、阿部定、永井荷風が交差する街、それが昭和27年の浅草合羽橋だったのである。

▲アニメ界、マンガ界、芸能界、についての貴重な証言満載。

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。