スケールの話

まずはこのやり方で大体のコードスケールが出る!って方法を紹介したいと思います。

ただ稀にうまくはまらなくて、ヘンテコな結果になる場合もありますが、その時にはまた別の考え方で求めたりもします。

いずれにしても、コードの意味、スケールの意味を理解するのにも、このオーソドックスな求め方が役立つので、是非試してみてください。

必要なものはキーとコードです。

キーの考え方は表記の調子記号(key signature)に準ずる場合だけでなく、"その時のキー(key of the moment)"を考えなければいけない時もありますが、これについてはまた他の記事で書こうと思います。

スケールは、まずコードトーンを並べて、その間の音をキーの音で埋めるだけでできちゃいます。

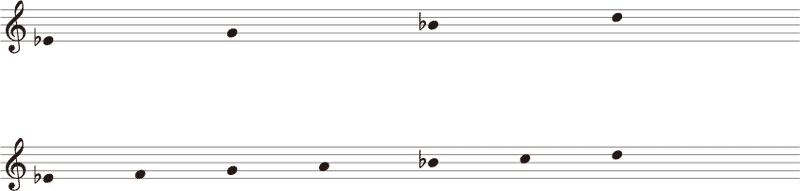

例えばKey=CでE♭Maj7というコードが出てきた場合のスケールはこうなります。

上の段がE♭Maj7のコードトーンで、下がそれにKey=Cの音で間を埋めたものです。

ソロを練習するときのスケールの算出にはもちろんですが、かっこいいコード進行ができたのにメロディーがつけられない、ハモリがわからないなんて時にも一応ひとつの選択肢をくれるので、知っておいて損はないと思います。

スケールの音さえわかれば大丈夫ってときにはこれで十分なんですが、自分でスケールの名前が与えられるようになってくると、各コードに対するスケールの傾向がわかるようになり、毎回上の計算みたいなことをしなくてもスケールが出せるようになると思います。

ちなみにこのスケールはE♭lydian(B♭ダイアトニックスケールの4th degree)です。

また別の記事で各スケールの特徴なども説明しようと思いますが、まずは7つのスケールの名前を覚えるところから始めましょう。

C ionian (アイオニアン/イオニアン)

D dorian (ドリアン)

E phrygian (フィリジアン)

F lydian (リディアン)

G mixolydian (ミクソリディアン)

A aeolian (エオリアン)

B locrian (ロクリアン)

上のルートはキーがCの時のスケールの名前に準じています。

よくモードと混乱してしまっているネットの記述を見かけますが、単に音の並びだけを表すときにはスケールと考える方が妥当なのではないかと思います。

モードと言われると私はスイッチが変化するような。。。例えば"はい"が"No"の意味になるような根本的な何かが変化するイメージがあります。

つまり作曲法とセットでないとモードとは言えない気がするのですがどうでしょうか。

これとて色んな流派というかそれぞれの考え方があるので、名前についてだけの議論にはあまり巻き込まれないようにするのが賢明でしょう(アイオニアン、イオニアンについても同様)。

とにかく、キーがCの7スケールの名前をルート付きで覚えるようにすると、今後キーが変わった時にもイメージしやすいと思います。

そもそも、ドレミファソラシというスケールに、ざっと考えただけでも3つ(ダイアトニックスケール、メジャースケール、アイオニアン)名前が出てくるのは、それぞれの名前のつき方にやはり意味というか、ニュアンスの違いがあるからです。

金属の黒い譜面台があるとします。

プラスティックの譜面台が横にあれば、"金属の方に譜面おいて"というかもしれません。

色違いであれば"黒い方に"と、単体であれば"譜面台に"ということもあるでしょう。

同じものを表していても、何の話かで名前が変わるという感じでしょうか。

ダイアトニックスケールと言われると、1/1なイメージ、根本的な定義を言われている気がしますし、メジャースケールと言われると1/2のイメージ、マイナースケールとの対比、キーに準じた名前という気がします。

アイオニアンと言われると1/7のイメージ、コードスケールの話というニュアンスでしょうか。

とにかくこれから慣れようという時には、まず名前を覚えて、言葉として使ってみるというところから始めるのがいいと思います。

あと最後に、スケールの名前を確定しているのはルート(ベース音)です。

フレーズやなにかの始まりの音ではありません。

スケールを表す時にグランドスタッフでベース音をいちいち書けばいいんですけど。。。まあそれこそ書くのにも読むのにもいちいち鬱陶しいので省略することが多いことからこういう勘違いが起きやすいのかなと。。。誰あろう、昔の私がそれに引っかかったひとりですが。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?