【わたしたちの阿南市】富岡前提の副読本はおかしい【阿南市教委】

「わたしたち」とは誰か?

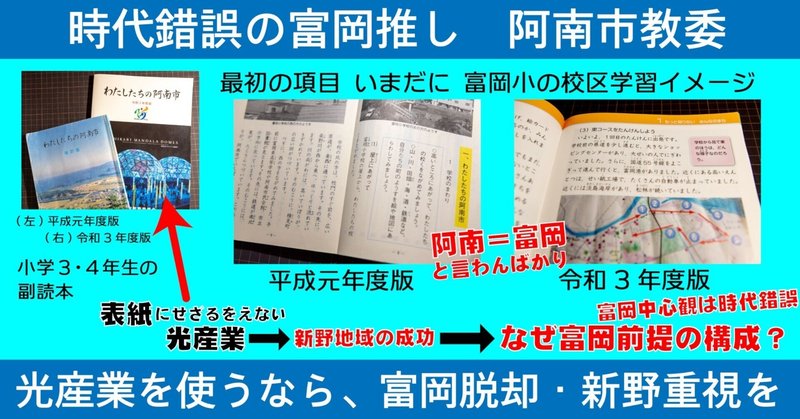

”小学3・4年生用”とされているため、令和4年度の現時点で市内の学校教育に使用されているものとみてよいだろう。

阿南市で小学生時代を過ごした幅広い年代の人は見覚えがあるだろう。『わたしたちの阿南市』という副読本。阿南市教育委員会によって改定を繰り返しながら現在も発行されている。

問題のひとつは、「わたしたちの阿南」のわたしとは、誰を主語としているのか。

冒頭の項目では不特定の阿南市全般目線ではなく、明確に富岡地域の児童の目線に偏った視点で作られている。しかもそれが平成元年度版、令和3年度版ともに、その富岡視点の構成が前例踏襲が如く継承されている。

児童に小学校の周辺を探検することで校区の様子を理解させる校外学習のイメージだが、いずれも富岡小学校の児童が校区の富岡地域を対象として活動する内容になっている。令和3年度版では全138ページのうち、それが冒頭の10ページ分を占め、小さい割合だとは言えないだろう。

令和3年度版の巻末には「活用にあたっては各地域・小学校の実情に合わせてご使用ください」、「教材の地域は阿南市の代表的な地域や産業を紹介してありますが」という注意書きが記載されている。同じ旨の注意書きは平成元年度版、さらに昭和39年版の副読本にも記載されている。

この本が教職員に対して配布した指導要領本であるなら、このことわりのみで理解できる。だがこれは、児童全体に配布されている副読本だろう。児童にこのような大人の都合が通用して、冷静に主観の切り分けができるのか疑問だ。

授業のたびに富岡偏重記事を目にすることによって、刷り込みの効果なども含め、"富岡史観" に影響される危険があるのではないだろうか。

冒頭のこうした項目の意味は大きい。正当な理由もなくそれに選ばれていない地域にとっては、非主流派か、傍流、脇役のような立ち位置を与えられた印象を受けるからだ。それだけで格差感が生じる、子供への影響の大きい編集をしている自覚を、市教委は持つべきだろう。

”中心は富岡” 本当に市全体の共有感覚か

平成元年度版の『わたしたちの阿南市』の表紙には、津峯山から眺めたとみられる大潟町や橘湾の写真が使われている。津峯山から眺めたカットは、かつての阿南市を代表する光景として多用されていたもので馴染みが深い。

津峯山の東側は富岡地域に隣接した地域であって、富岡にとっては日常的に交流の深い土地で、実質的な同一地域であり、いわば富岡の延長の存在とみてよいだろう。

だが、内陸阿南にとっては "津峯山の東側" を仲間といえるかは疑問だ。新野地域や桑野地域、長生地域、加茂谷地域、大野地域、中野島地域、羽ノ浦地域からみたとき、徳島市に行くときも県南部に行くときも、富岡地域や "津峯山の東側" を通過する必要はない。

それらの地域は富岡地域から相当離れており、同じ市町村であるとはいえ、富岡を延長した同一圏地域とみなすことは難しい。阿南市の面積のうち、"津峯山の東側の眺望" を ”われらが原風景ではない” とみる地域の方が多い。

これまで違和感を感じる地域が多いにもかかわらず、"津峯山の東側の眺望" の各所での多用や、『わたしたちの阿南市』での富岡小学校目線の構成といった "富岡側に偏った発信" が、大手を振って阿南の象徴・代表として扱うことを全市から許容される空気が存在したのは、当時は沿岸部の工業が、市内においてひときわ存在感を持っていたからにすぎないからではないだろうか。経済力でモノを言わせていただけではないのか。

"富岡" は、本当に市内全体から愛郷心を掌握した "拠り所" であるとみなすには説得力に欠ける。

阿南市全体を管轄し、富岡で多く活動し、自分の活動地を中心とした目線に陥りやすいであろう行政人は、市内を見たとき、”中心は富岡” という感覚を、市内全体から普遍的に持たれているはず、とみなすのは不適当だ。

LED時代は、内陸の時代だ

令和3年度版の『わたしたちの阿南市』の表紙は、現代の阿南市をリードするLED(光)産業の実質的な象徴となっている「光のドーム」の写真。LED時代の現代では、こちらの方が市を代表する写真として適切であることは間違いないだろう。編集者はここで、中身と矛盾が生じていることに気づかないのだろうか。

光産業は、本当に富岡が大きい顔をしてよい文化なのか。

日亜化学が創業したときの所属する市町村は那賀郡新野村である。日亜化学のお膝元といえば新野地域である。創業時の代表者の出身地も長生地域である。

前述の通り、新野地域や長生地域にとって、さらには日亜化学の現在の本社の地から見ても、通常は富岡地域を通過する必要がなく、富岡地域から相当離れている。同じ市町村であるとはいえ、地理的にも、住民意識的にも、富岡を延長した同一圏地域とみなすことは難しい。

阿南市の行政人や為政者は、LED以後の阿南市をみて、自分たちのマチの成功だと誤解してはならない。

内陸阿南にとっては、中心部、行政官庁、中心市街地、中心商業地なるものが富岡地域でなければならない必要性が存在しない。

現在、「光のドーム」が富岡地域の牛岐城址公園に存在し、市は様々な媒体でそれを阿南の象徴とみなした発信をしているが、それが本当に適切なことであるかは議論の余地がある。

阿南市発足以来、市は沿岸部にばかり注力し、新野地域など内陸の成長を軽視してきた。新野地域はこれだけの大企業をもたらせたにもかかわらず、現在においてすら過疎化がストップしておらず、発展という形での還元・恩恵はもたらされていない。

そうした経緯からも、同じ市内といえどこれだけ縁の薄い地域の文化を、富岡が都合よく "つまみ食い" することは、一層理解が難しい。

令和3年度版では、6ページにわたって辰巳新田(辰巳工業団地)の干拓開発の経緯に誌面を割いている。だが、所詮は当地以外が育てた企業の判断により進出した誘致工場のための分譲地にすぎない。企業の活動実績よりも分譲用地の歴史のほうが本当にそこまで重要だろうか。

新田開拓など、先人の苦労話は当地に限らず各地どこでもあることだろう。それよりも、進出企業のうち特に市内で育った企業である日亜化学の、メインの活動実績地である新野地域や長生地域におけるエピソードを詳説するほうが教育として妥当ではないか。

たとえば、平成27年2月10日の徳島新聞記事『日亜創業者 功績を学ぶ 新野東小 元社員を元に授業』。新野地域の小学校で催された新野町民の同社元社員による、新野町で創業した同社の黎明期の様子を解説した授業だ。こうした企業そのものにスポットライトを当て、記事とするほうが史実として価値があるだろう。

一介の分譲用地の土地の経緯に過大に焦点を当てる『わたしたちの阿南市』と、企業のおひざもとである新野の学校の1コマの授業。どちらが教育として意味があるかは言を待たないだろう。

市教委が表紙に使わざるをえないほど無視できなくなった新野文化の光産業。それに比例して富岡地区を市の中心部とみなす考え方は大義を失っているとみるべきであり、形骸化した富岡をいつまでも中心扱いすることは時代錯誤である。

いまこの市でもっとも顕彰し、注目すべきエリアは新野地域である。市の栄華を魅せる地域が、日亜化学のおひざもと新野町から遠く離れた富岡でなければならない必要性が、今やまったく存在しない。

スポットライトを富岡から外せ

阿南市は、富岡地域への中心視・特別視を捨てよ。もはや市の顔が富岡ではいけない。沿岸部や富岡に市街や人口がすでに幾ら積み重なっていようと、それを否定できる理由にはならない。

現在人口や児童が大勢いるからと、縁の薄い遠くの功労地域が、なぜ身を切って、富岡を維持させてやらないといけないのか。リスペクトの観点から現代の成長の芽を出した新野地域などの内陸阿南地域の児童の教育環境を第一に充実させることが、行政のやるべき本分ではないか。

30年以上前と変わらず、冒頭項目で明確な特定地域である富岡地域の目線を前提とした内容を続けている。それでいて表紙では、ふわっとした抽象的な象徴としての光産業を誇らしげに紹介する。

光産業が富岡の成果であると意図的に混同させようとしているとも受け取ることができ、いわば事実上の文化の横取りをしているとも受け取られかねない構成であり、問題だ。

特定の地域にスポットライトを当てる必要があるのであれば、現代ではそれは新野地域であるべきだろう。新野地域の小学校の児童の目線を、阿南市を代表したものとする構成でなければならない。

令和3年度版の巻頭に書かれているお題目には、「さらにこのまちをよくしていこうとする努力が今も続けられています」、「これからのあり方などをみなさんで考えてください」と大層な言葉が書かれている。

このまちをよくしていくよう教えるのも大事ではあるが、功労をはたらいた正しい地域が報われるのが教育の本質だと筆者は考える。”この市は、これからは富岡ではなく内陸部の出番” ということも併せて教えるべきだろう。

なぜ富岡の駅が基準?

令和3年度版では、昭和11年に阿波富岡駅(現阿南駅)ができる前後の比較に焦点を当てて、駅ができる前の様子と、駅ができた後の違いを解説している。この阿波富岡駅の開業に焦点を当てた構成は、過去の平成元年度版でも同じ項目が存在している。

『わたしたちの阿南市』の前世代の副読本とみなしてよいだろう本がある。昭和39年に当時の「阿南市教育会」によって発行された『阿南市のくらし』だ。

それによると、やはり鉄道は大きく触れられてはいるが、そこでは阿波富岡駅以前の市内の鉄道の歴史についても触れられている。阿南市の副読本の発行者は、古い編集者ほど中立的だ。

令和3年度版では、昭和11年の阿波富岡駅の開業こそが阿南市の鉄道のスタートであるかのような扱いで記述されている。それ以前の阿南市の鉄道には触れられておらず、阿波富岡駅以前には鉄道の歴史がなかったかのような印象を、児童は受けるだろう。

しかし昭和39年版では、大正5年の中田駅~古庄駅間の阿南鉄道の開通に始まり、昭和11年に羽ノ浦から桑野、翌年に桑野から福井、昭和14年に福井から日和佐までと、段階的に市内全体に開通していった事を解説している。こちらの大正5年の羽ノ浦こそが本当の阿南市の鉄道時代のスタートであるとみるべきだろう。

なぜ阿波富岡駅が基準なのか。羽ノ浦の阿南鉄道と、富岡の阿波富岡駅との開業日の差はゆうに20年。これを無視するのはあり得ない。

新しい版になるほど各項目の記載スペースが小さくなっている制約はみられるものの、かつての副読本では記載されていた内容を除去してまでも、後発である阿波富岡駅を基準にし、富岡地区を強調しなければならない合理性が不明だ。鉄道を記述したいのではなく富岡を記述したいのが先にある意識を感じる。

もっと言えば、昭和39年版では、鉄道時代以前の交通についても触れられている。明治初めの渡し船、荷車、人力車、荷馬車についての記載のほか、大正2年には桑野から徳島市まで乗合馬車が開業したこと、大正7年には羽ノ浦、南島のバスの開業までも記述されている。

とりわけ阿南市外と結ばれた桑野~徳島市間の乗合馬車の開業は大きいイベントではないか。記載すべきではなかっただろうか。事実上、桑野の歴史を消しているのだ。

編集者は阿南市の交通を解説するはずが、富岡の交通に矮小化しており、市教委は阿南市の児童に対して、伝えるべき情報を伝えない不作為を行っているのではないか。誤った歴史観を植え付けていることになり問題だ。

前述の通り、阿南市内には富岡地域を通る必要のない地域も多い。これからの高速道路の整備によって、鉄道の地位低下は加速する。そうした地域のこの副読本を読んだ児童にとっては、阿南駅の価値は、下がることはあれど増すことはなく、成長につれ副読本に対する違和感が増えていくだろう。

令和3年度版の歴史の項目ではほかに、「阿南道路が広がる」「阿南道路の渡河区間が4車線化になる」など阿南道路へのオーバーな言及がみられる。

阿南道路は、富岡地域にとっては大きい存在であるのかもしれないが、沿岸部に偏ったルートである阿南道路には、そこまでの期待は感じていない地域の方が市内には多いのではないか。まして阿南道路は橘町~福井町間において計画が見直しされ縮小されている。阿南道路よりも、これからの高速道路の開通のほうがインパクトが大きい地域が多いだろう。

これからの阿南市に触れるとき、やや時代錯誤感のある阿南駅や阿南道路を過剰に記述する一方で、高速道路への期待の文章が一切みられないことに違和感を感じる。

今後の編集者は、歴代の編集者が続けてきた "富岡史観" に対して、いい加減にピリオドを打ち込むべきだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?