インタビュー調査における「生活工学的調査企画」①〜確実にインサイトを得るためには?

「生活工学的観点」についてはすでにご説明していますが、改めて触れておきたいと思います。

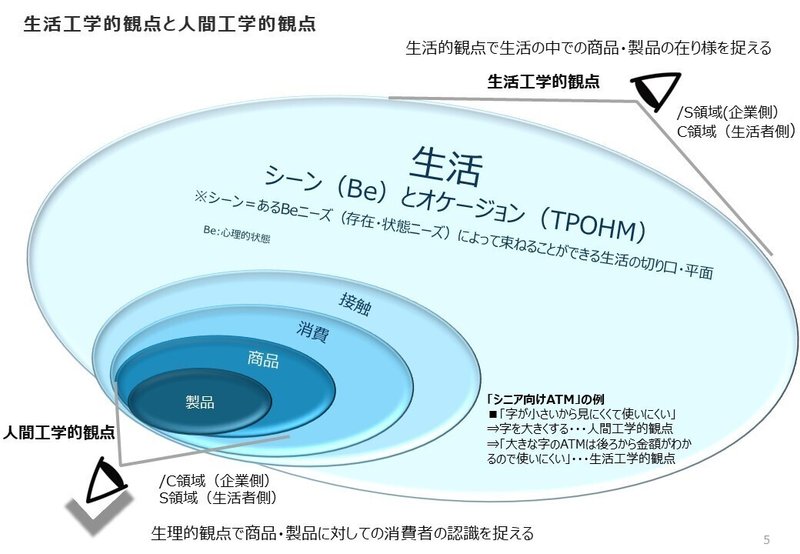

「人間工学的観点」というのが「モノとヒト」の関係に着眼しているのに対して、「生活工学的観点」というのは「商品と生活」の関係に着眼する観点です。例えば、食洗器を例にとると、そのサイズと人間の身長や手の大きさ、食べる量と容量、騒音と聴覚、などの関係に着眼するのが「人間工学的観点」であるのに対し、「食べているメニューやその時に使う皿の種類と洗浄力」、「設置できるキッチンの広さとサイズ」、「水道料金と水の使用量」、「キッチンで使われている様々な蛇口との接続方法」などの関係に着眼するのが「生活工学的観点」です。「人間工学的観点」からは主として改良商品が生まれる傾向があり、「生活工学的」観点からは新カテゴリー商品が生まれる可能性があります。

世界を席巻した時期の日本の製造業は欧米から「先進国の真似・後追い」と揶揄され「イエローモンキー」(猿真似)とまで言われたものですが、実のところ食洗器一つとっても、それが日本で普及に至ったのは、日本人の食生活と食器洗浄の関係を考慮した商品が登場してからであり、それまでは、アメリカの模倣品が洗濯機ラインの片隅で少人数で手作りされる商品でしかなかったのです。その洗濯機や冷蔵庫も同じような歴史でしょう。つまり、製造業が支えた日本の高度成長というのは実は、よく言われているような「アメリカへの追随」がもたらしたものではなかったのです。日本の成長の軌跡を追うと、そんなことは実は戦後の復興期までであったに過ぎなかったのです。自動車しかり、AV製品しかりでした。そして、高度かつ繊細な日本人の生活に合わせた商品が世界の人々の潜在ニーズを顕在化させて輸出産業にもなっていったわけです。その根底に「生活工学的観点」というものがあったわけです。「食洗器」はアメリカ発の商品ですが「集合住宅のシステムキッチンに置ける食洗器」や、「皿だけではなく深い茶碗のような食器まできれいにできる食洗器」は日本が開発したものであったわけです。これらは「生活工学的観点」での商品開発です。

メーカー勤務時代の私自身の体験ですが「テープライター」(テプラなど)というものは、開発期間中は「ファイル整理などこまごまとした仕事が好きな日本人にしか受容されない」という欧米人マーケターの評価であり、それこそ「ガラパゴス」的な言われようだったのですが、勇気を持って発売してみると、世界を席巻する商品となったわけです。

私は逆に今の日本経済が振るわないことの原因は、「ガラパゴス」と呼ばれることを恐れ、IT先進国のサービスやビジネスモデルをコピーするばかりで日本独自のものを生み出していないことにこそあると考えています。昨今IT業界においては「日本発」で世界に普及したサービスというのは探すのが難しいのではないかと思われます。IT産業は売り上げも成長率も高いのですが、しかしその成長率は諸外国に比べると低く、このままでは日本は世界に誇る経済大国の地位を遠からず失うことになるかと懸念します。日本人の多くが愛用しているTikTokもLineも日本を凌駕しつつある中国や韓国発のサービスであるわけです。

「消費者」と「生活者」という言葉は特に区別もされずに使われていることが多いわけですが、「消費者」とは、企業側から見て、ある商品・サービスを「消費」している人たちという観点であるのに対し、「生活者」とは、特定の商品・サービスを消費している人という見方ではなく、その周囲や前後も含めて「生活」をしている人たち、という観点であるわけです。つまり、この呼称、見方の違いは、「人間工学的観点」と「生活工学的観点」の違いから生じるものでもあり、意識マトリクスにおいては「C/C領域」と「C/S領域」の違いと言ってもよいわけです。

それ自体が企業人の潜在ニーズと化していて、そもそものその期待感すら忘れ去られていますが、インタビュー調査、定性調査というのは企業側には潜在している(見えていない)「C/S領域」の「生活者情報」の獲得を期待して実施されるものです。つまり、定性調査には「生活工学的観点」が不可欠であるわけです。それがひいては今までに紹介してきたインタビューフローやリクルートの問題にまで及んでくるわけです。それらの根底にあるのが「調査企画」です。

まず、一つの事例を紹介したいと思います。

数年前にある食品メーカーから「調査では高評価だった商品が売り上げ不調であるのでリニューアルしたいが、どんな調査をすればよいのか?」というご相談を受けたことがありました。聞くところによりますと、「定性調査においても、定量調査においてもその商品は、コンセプト、パフォーマンス共に評価が高かったのに、売り上げ直後に好調であった売り上げがすぐに低迷するようになった」とのことです。

そこで、「どんな調査をされたのか?」ということを尋ねますと、定量、定性共に、会場調査で商品コンセプトを提示してその評価(利用意向、購入意向)を設問すると共に、実食させてさらにその評価を設問したということでした。

つまり、その「高評価」とはもっぱら「会場調査」で得られたものであったということです。一方実売POSデータは発売直後には跳ね上がったものの、すぐに低迷するという「線香花火パターン」(C/Pバランス理論、梅澤)であって、すなわち「商品コンセプトは良いが、商品パフォーマンスに問題あり」ということが考えられるわけです。しかし、調査では実食をしてもらって「おいしい、ぜひ買いたい」という評価を得たからこそ、この商品は発売されているわけです。つまり、このクライアントにおいては調査に対しての信用が暴落状態であるわけですが、この調査は私の会社が行ったということであり、私も立つ瀬がなく困ったわけです(笑)。

こういうことが「調査とはそんなにあてにならないものである」という世評にもつながるわけですが、この時に私が出した仮説は「人間工学的にはコンセプトもパフォーマンスも高評価(調査場面の評価)であっても、生活工学的にはそうではなく、むしろ、パフォーマンスが低かった(生活場面での評価)。故にトライアル購入は伸びたがリピート購入にはつながらず、売り出し直後に跳ね上がった売り上げは維持されずその後低迷することになった。」というものでした。

その仮説に基づいて行ったのは、当該商品を直接評価してもらうこともさることながら、この商品が属するカテゴリー・ジャンルが実際の生活の中でどのような利用のされ方をしているのか?という「生活体験」をあれこれと収集するというグループインタビュー調査でした。言い換えると「当該商品の特徴評価」ではなく、もっと広い範囲で、そのカテゴリー・ジャンルの利用実態を把握しようとしたわけです。

分析の結果わかったのは、実食も含めて行われた調査場面ではこの商品は高評価なことは再現された一方で、実生活ではSKUレベルのこの商品の特徴では実際に利用される場面はないということでした。つまり、パッケージを見て魅力を感じて試し買いをし、実際に食べてみておいしいと感じても、それを再購入する必然性が無いということです。厄介なのは、そこに顕在的な不満は一切なく、むしろ満足しかないということと、その利用場面の無さというのは、顕在意識では認識されていないということだったのです(つまり、発言としては一切出てこない)。

それは、「なぜ買わないのか」と聞かれても「なんとなく」という理由しかないし、そもそも「買わない」、「買っていない」という自覚、認識すら持っていないということなのです。しかし、C/S領域での「近似カテゴリー・ジャンル」の体験談から潜在的な領域(S領域)を推測すると、この商品は「目新しいし魅力的なので試しに買って味わってみる」という「ワンショットニーズ」には応えてはいるものの、リピート購入をする生活の地に足がついたニーズには応えていないし、そのことが自覚すらされていない、という結論になったということなのです。

このような結論は、この商品から一旦離れ、生活の中での関連行動を種々聴取したからこそ出せた結論です。仮に、この商品の各種特徴についてそれらの評価をそれぞれ細々と聴取したとしても、その結論を得るのは困難だったでしょう。実際に前回の調査ではそれがわからなかったわけです。

言い換えると、前回の調査は「人間工学的調査」であったのに対し、この調査は「生活工学的調査」であったが故に、そのことを明らかにできたわけです。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?