飯森範親×角野隼斗2023

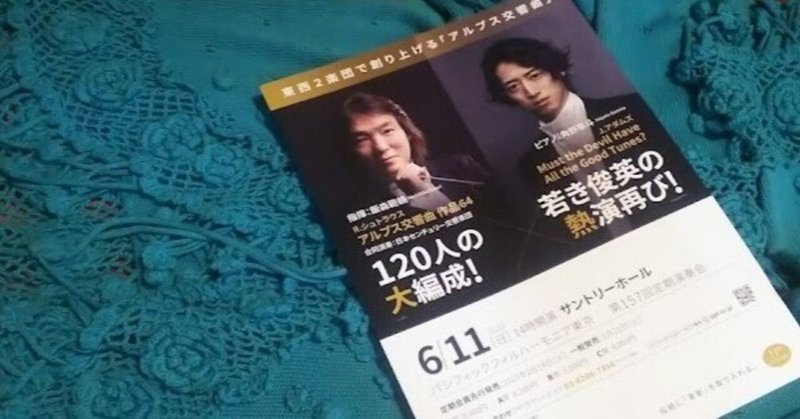

2022年10月のアデス日本初演に続いて、今年の飯森×角野はアダムズ【Must the Devil Have All the Good Tunes?】という難曲に挑んだ。オーケストラは昨年と同じパシフィックフィルハーモニア東京(PPT)と、提携関係にある大阪の日本センチュリー交響楽団が加わった。2オケ合同ということで大阪と東京、2都市2日間の公演が行われたうち、私は2日目の東京公演、サントリーホールへ行くことができた。

※以降、未だに脳の興奮状態が収まらないままで書いていることを諸々承知おきください。

※参考:昨年の公演についてのリンク、感想の他にも飯森Mo.とのインタビュー記事などもあります。 再演熱望!アデス×角野隼斗

予定外のプレトーク

6月11日、日曜の地元は雨で、東京もあいにくの曇り空だった。しかしサントリーホールに着くと来場した観客の華やかな装いに心が晴れた。基本的に女性客の多い角野界隈はいつも明るい色の服装が多いように感じる。夏の気配も手伝って、この日は爽やかな白や青系が多く見え、角野がアンバサダーを務めるCASIO Priviaの色になぞらえたかなと感じるような赤や黄色も彩りを添えていた。私は少しアダムズの退廃的テイストを意識して、ピーコックグリーンに近い青のカーディガンとブラックジーンズというスタイルでステージ背面に位置するP席の下手端に着席した。

開演のアナウンスのあと、拍手に迎えられ出てきたのはオケではなく飯森Mo.ただひとり。あれ? と思っていると、マイクをもったマエストロから「電車が遅れているみたいで、少しお話を」とのこと。

たしかに、完売の客席がまだ埋まりきっていなかった。P席からだと客席が良く見渡せて、それでも定期購入の会員が来られないくらいに思っていたし、目視9割は埋まっていて空席の数も気にならない程度だった。つまりそんなほんの数人のために開演を遅らせるのがPPTであり飯森範親なのだと、上記の対談にあった「誠意」を目の当たりにしたようだった。

飯森Mo.は、この日が偶然リヒャルト・シュトラウスの誕生日ということ、そんな日にアルプス交響曲を演奏でき光栄、と述べ、前半のジョン・アダムズの協奏曲について日本の指揮者、オーケストラ、ピアニストで(昨日)日本で初めて演奏したこと、角野についても「最近NYにも居を構えアメリカでいろんなものを吸収し、昨日も素晴らしい演奏をしてくれました」のように話し、昨年のアデスとの比較も交えて「アダムズはアデスとは違う難しさがあり、ピアノとオーケストラが密接で誤魔化しが利かないスリル満点の曲です(アデスが誤魔化せるってわけじゃないですよ、アデスはファジーさがあって、とジョーク混じりに)」と続け、会場からも和やかな笑い声が。

ここで「鐘で終わる最後について、皆さんの感想をTwitterなどで呟いてください」とリクエストがあった。

アルプス交響曲についても「この曲に出てくる山は一般的なスイスのアルプスではなく、アルプス山脈の中のドイツの山です」と説明があり、作曲者シュトラウス自身の登山や時代背景を含めた様々な思いや体験が描かれていると語り、今日は一緒に3000m級の登山をお楽しみいただければと結んだ。

Must the Devil Have All the Good Tunes?

・ジョン・アダムズについて

※ググるとジョン・アダムズの同姓同名が多いので注意が必要。

公式ウェブサイト(英語)Wikipedia(英語)

・角野隼斗による解説

かてぃんラボ(YouTube、メンバー限定。即入会可)

note(悪魔は全ての名曲を手にしなければならないの?)

悪魔は全ての名曲を手にしなければならないのか?

ロサンゼルスフィルによって委嘱され、2019年に世界初演となった曲で、初演はLAフィル、ソリストはユジャ・ワンによって行われた。そのデュダメル指揮の演奏が音源になっていて、私を含め、おそらく多くの人がこれを聴いて予習をしたことと思う。

なお、初演の同月には日本での公演も行われていて、今回はアデスと違い日本初演ではなかったが、飯森Mo.によれば「日本の指揮、ソリスト、オーケストラによる日本初演」とのこと。その意欲については公演前の対談記事をぜひお読みいただきたい。

オーケストラのメンバーがステージに現れ、セッティングの間に遅れて間に合った観客が着席。遅れも体感では5~10分くらいだったと思う。

拍手が一際大きくなり、角野が登場。私の席からはヴァイオリン列と被るがピアノの鍵盤の低音域が欠ける程度で角野の横顔、背中と手が見えた。

なお今回P席を購入した目的は飯森Mo.の指揮を見るためであったので、Mマエストロがアイコンタクトを取るときに角野に視線が移るくらいの瞬間しか角野を見ていなかった。誓って言うが角野隼斗ファンである。しかしピアノ協奏曲を聴きに行くとほとんど角野を見ていないのが常で、今回は特にそれが極端だった。角野ファンとしては何をしに行ったのか状態。(とはいえソロでもピアノの大蓋しか見ていなかったこともあるので通常運転)よって、ここから先、角野隼斗の動きについて触れることはまずない。角野の動きは私も他のファンの方の感想を頼りにしているので、ぜひ合わせて読んでいただきたい。

角野が着席すると、オーケストラとピアノが同時に入るスタートに向け緊張が高まった。今日の客席は演奏前に急いで咳ばらいをする人もおらず、マエストロと角野が軽く顔を見合わせて曲が始まった。角野がわざと汚してピアノの弦を激しく唸らせると、サントリーホールの上品な空気が一変してグランジに(私はよく治安の良くない音と表現する)。曲に合わせて音色のパレットを持ち替える角野だからこそだ。まるで弦を直接はじいているような、太く強い打鍵。

それでも音が割れて不快になるような力任せの粗暴なものではなく、計算された音がホールの壁にしっかり届きゴージャスに響きわたっていた。

※ちょっとだけど動画がインスタにあるので貼っておきます

絶え間なく弾き続けるピアノに、オーケストラが執拗に絡みつく。P席(下手)なことも手伝って、特に目の前で鳴らされるパーカッションの小道具が冴えわたる。下水管を叩くようなノイジーな金属音、不穏なストリングス、追い立てるような管楽器隊、鞭を打つようなコントラバス……飯森Mo.の大胆かつ緻密な采配によって、目まぐるしく、代わる代わるに現れる音たち。緩徐的な部分では急に甘く美しく艶めくピアノの音色が現れ、その滴るような音の色気に眩暈がしそうになりながら、難解と言われるこの曲の中から抽出したものは「夢」「憧憬」「焦燥」「窮追」「美」「醜」「執着」「恐怖」「死」などだった。それは悪魔が人間の創る音楽に魅入られた感情なのか、それとも音楽に魅入られ悪魔に魂を売った音楽家の感情なのか、それとも。私の脳内では、それらの感情から別の物語が映画のように明確に動いていて、いつの間にか涙していた。

※以降、私が脳内で見た映画のような物語です。勝手な解釈ですし、私と同じ解釈をしてほしいとも思っていません。感覚を共有してみたい方のみにオススメします。ご自身のイマジネーションを大切にされたい方は読み飛ばしを推奨します。

舞台は戦後しばらく経った頃のニューヨーク。主人公はドブネズミ(ラット)。裕福な少年のペットだったファンシーラット(ドブネズミをペット化した大き目の種)が少年家族とはぐれてしまい、カーネギーホールに逃げ込んだところから始まる。先住のドブネズミたちに激しく追い立てられ、地下に住むことが出来ずに舞台裏と周囲の飲食店を命からがら逃げ回って暮らす日々。唯一の救いは音楽だった。少年家族のもとで聴いていた美しい音楽。少年の弾くピアノに合わせて尻尾を振ると皆が賢いと頭を撫でてくれた日々を思い出す。当時ホールを拠点にしていたニューヨークフィルの演奏を舞台袖からこっそり鑑賞するのが唯一の幸せだった。灰茶色の他のドブネズミとは違い、淡いブルーグレーの毛皮は目立つ。度々オーケストラに見つかって殺されそうになるが聴くことをやめることは死よりも辛いことだった。ネズミ退治は指揮者見習い兼雑用係の青年が主に任されることとなった。

青年「くそっ、またお前か! 待ちやがれドブネズミめ、とっ捕まえてひねりつぶしてやる!」

ラット「……(ピアノの脚に隠れて青年を見上げている)」

青年「……なんだよ、今日は逃げないのかよ。……お前、もしかして音楽が好きなのか?」

青年はラット(RAT)をもじってネズミをアート(ART)と名付け、青年とアートの密かな交流がはじまる。雑用ではなく早く一人前になりたい青年と、逃げ隠れながら音楽を愛するアートは音楽への渇望が共通していた。やがて楽団員にも見つかってしまうが、アートが音楽に合わせて尻尾を振ると皆が心を開いた。

アートを歓迎しない者もいた。ある日、楽器がドブネズミたちによって被害を受けてしまう。アートを陥れるために誰かが餌を仕掛けたことによるものだったが、ネズミ被害に腹を立てた運営上層部がホール中に罠を仕掛けて先住もろとも一網打尽に。

身動きが取れない体の力が次第に抜けていく。呼吸もできず、意識が遠のく。暗い舞台袖の陰から最後のステージを聴きながら、アートは願った。

どうか神様、いや悪魔だっていい。

もっと聴きたい、いっそ弾きたい……! 生まれかわってピアニストになって、ニューヨークフィルと一緒にカーネギーホールの舞台に立ちたい……!

ホールに響きわたる鐘の音を最期に、アートは目を閉じた。

瞼の裏には、かつて過ごした少年家族と初めて会ったクリスマスの暖かい部屋と、夜ごと世界中にあふれる音楽を語ってくれた青年が滲んで、やがて何も見えなくなった。

コンサートの鑑賞としては、音楽を理解しようだとか原曲の意図だとか丸無視なのですけど

— 寿すばる✉『Love Letters~100回継ぐこと~』発売中 (@kotobukisubaru) June 11, 2023

予習のときは何度聴いても映像も物語も出てこなかったというのは、それだけ今回の演奏が、生の音が、私を強く刺激したということだと思う

本当にすばらしくて貴重な音楽体験

物語を仕上げる能力がなくてツラ

※音色についての感想ツイートも貼っておきます

BBC Promsのときみたいな音色と書いた音、もしかしたらYouTubeの中だと「千と千尋の神隠し」の部分的なフレーズごとに近いものを感じる(湯婆婆とか割と通して近い感じ、曲の雰囲気も似てるよね、あと6番目の駅の音がもっと進化したみたいな)

— 寿すばる✉『Love Letters~100回継ぐこと~』発売中 (@kotobukisubaru) June 12, 2023

だから余計に映画っぽく感じたのかもなぁ#角野隼斗 https://t.co/HKAbaQ3ZM8

※個人的にBBC Promsの時のエヴァやメモフローラの音色が衝撃で、あの時の音が聴けたという嬉しさが大きかったです! Promsの感想はこちら

飯森Mo.がはじめに話していた最後の鐘の音は、最後の最後まで余韻を味わえるよう、マエストロの左手がチャイムに真っすぐ向けられ、何拍分も延ばされていた。私がチャイムの直線上に座っていたため、まるで私に手を差し伸べているかのような錯覚を起こしそうになった。なんという神席……。

腕を下ろした飯森Mo.と角野が熱く抱き合う。これもまたP席が神席になる瞬間だった。正面からだとピアノの大蓋にさえぎられて欠けが出てしまう場面を欠けナシで視界に収めることができた。

その後、オケのソリストへのコールもあった(と思う、アルプスと記憶が混ざってます…)エレキベースの中田氏が呼ばれていたのが特に印象的だった。

エレキベースかっこよかったです!

— 寿すばる✉『Love Letters~100回継ぐこと~』発売中 (@kotobukisubaru) June 12, 2023

それにしても楽譜見る前にやるの決めて楽譜見て後悔するの最高に音楽してると思う笑

(飯森Mo.も角野さんもアデスのとき言ってましたね😹) https://t.co/8nIjeWnTeZ

※このマエストロの引用にお返事いただけたのも貴重なハイライトでした。初演150回と後悔いろいろて笑

飛び込んで、後悔して、だけど演りきる、マエストロもかてぃんさんもこの行動力と実現力がすごいですね。尊敬……!

ソリストアンコールは、フリードリヒ・グルダの【プレリュードとフーガ】

先の全国ツアーで演奏した曲だったが、ツアーでのスタイリッシュでクリアな演奏と違い、埃っぽくナイフのように鈍くギラついた、アダムズ仕様に汚した角野節が最高だった。ツアーも今回も帰宅してしまえば興奮の彼方のため正確なことは言えないが、後半のアレンジ成分が多めだったような気がするのは気のせいだろうか。今までの角野より、いい意味で自己主張のある派手さもあったように感じた。角野は派手そうなイメージを持たれる割にいつも抑制が効いているので(ゾーン化は例外!)これくらい主張ができるほうが、世界のハヤトスミノにはちょうどよいと思った。

前途の物語のことがあり、私のなかでは人間に生まれ変わったあとの姿のようにも見えて、バッドエンドの先にハッピーエンドが生まれた時間でもあった。

演奏が終わると、男性の声でブラボー、指笛(口笛?)も飛び交い、鳴りやまない拍手、むしろオケのメンバーが角野を呼び込むのをやめない雰囲気があり、アナウンスが入るまで誰も止めないだろうなという気配だった。角野が何度もカーテンコールに現れ、時折P席側にも顔を向けて礼をしていた。

アルプス交響曲(Eine Alpensinfonie)

まずはじめに。私にとってクラシック音楽は長い間「好きなBGM」という感覚で存在しているものだった。角野ファンになる以前も何度か会場に足を運ぶ機会はあったが、予備知識を入れてから聴きに行くような熱心な客ではなかった。

角野ファンになってからは、角野が「クラシックは知らなくても楽しめる、しかし知ればもっと楽しめる」というスタンスでいることもあり、時間の許す限り予備知識を入れて会場に足を運ぶようにしている。

今回はタイミングの良い事に、NHKの『クラシック音楽館』でN響の『アルプス交響曲』が放送されたので、そちらを主に鑑賞し、場面ごとについてはSpotifyを利用して小分けに聴いた。

※なぜか場面の切れ目は聴くアルバムによってかなり違いがありました。

アルプス交響曲は、22曲の小分けされた場面それぞれにタイトルがつけられていて、ひとつの物語のようになっている。それもそのはず、シュトラウスは『サロメ』をはじめとしたオペラも多く作曲していて、今でいえば映画音楽やミュージカルを手掛けるような、物語と密接な作曲家だったようだ。

私は最初そのことをあまり知らないまま聴き、脳内で音楽に勝手な歌詞をつけて『空耳アワー』のような状態を楽しんでいた。至って大真面目ではあったが、もしかしたら曲を冒涜しているのではないかと、少し不安でもあった。なにせ、登山メンバーが合コンのような浮ついた大学の登山サークルだったからだ。当日、登山前のツイートはこれだ。

私の中で▲は三谷劇場と化している

— 寿すばる✉『Love Letters~100回継ぐこと~』発売中 (@kotobukisubaru) June 11, 2023

大学の山サークルの男女メンバーが繰り広げる喜劇

やたら主張する山と太陽

登山メンバー登場回の絶対なんかやらかすフラグ

女子の手前やたらはりきる男子たち、鳥、滝、虹、花畑、牛…映えを求め撮りまくる女子

案の定道に迷って嵐に遭って

お家に帰るまでが登山!

しかし物語る作曲家というなら、このツイートも現代劇版アルプス交響曲の解釈の範疇であるだろうと、帰宅してから知って安堵した。(ので隠さず貼ることにした)

最初の「夜」が始まると、去年のアデス(2楽章)と少し似た感覚になって、光るドローンが浮かぶ動画を思い出し、星空が朝に向かって白くなっていくような場面を思い浮かべた。

たくさんのモチーフが、空耳や明確なイメージを伝えてくれる。

上記の「夜」は特徴的な下降音形。「夜」は最初と最後の場面タイトルにもなっていて、終わりの夜は「太陽」のモチーフが夕陽になって「夜」へ向かうときにも繋がっていて面白い。「太陽」のモチーフも下降系の音なので、綺麗な日没が見えた。

「山」のモチーフは様々な場面で「やまー!やまー!」と歌う。登山中はずっと山だから本当に何度も現れて「やまー!やまー!」と、私の頭では良い声のテノール歌手の声に変換されていた。

「太陽」はスケーターズワルツ(パンにマリーナ、古…)とオーソレミオが混ざったカンツォーネで「いーてーんきーだなー」と、まさに太陽。

「登山」の歌は「アルプス行進曲」といった調子のメロディアスな旋律で、途中に「あるけーあるけ」「やほほほー」のような特徴的な繰り返しがある。

「岸壁」は(おそらく)「やほーやほーやほー」(もしくはセブンセブン)

「森」に至ってはハッキリと「ここはー、森だよー、深~い、森だーよー」などと聴こえる。モチーフとしては基本的に「森だよー」だけ聴こえればOK。

空耳系に抵抗がなければ、ぜひ音源を聴いてこれらのモチーフを探してみてほしい。うちでは小学生の子供たちに歌って大ウケしているので音楽鑑賞教室などでもウケそうな気がする。

フルートなどが鳥の鳴き声を模すのはクラシック音楽の定番としても、小川が「サラサラサラサラサラサラサラサラ」とか、キエフの大門を使う珍百景ばりに主張する滝の場面や、ルンルン増し増しの花畑、牛だからカウベル、山頂は「山(山頂Ver.)」と「太陽」の大パノラマが雄大に広がり、力技のウインドマシン(風)にサンダーシート(雷鳴)と、時代を飛び越えた王道すぎる音使いが満載で、予習と空耳のお陰もあって、サントリーホールでの登山も、ありありと場面が浮かんで来た。

飯森Mo.がまるで森羅万象を操るように指示を出していくのを正面から見えて、本当に楽しかった。マエストロは地図ナシ(暗譜)だったと思う。

大編成なので、弦や木管に遠慮することなく大きな音の楽器が爆音を鳴らしていたのも気持ちが良く、2台のティンパニーの轟音、金管楽器の冴えるファンファーレなど、大技が決まるとスカっとしたし、逆にその対比で繊細な「夜」の夜露に冷える空気感や穏やかさ、もしくは怖さも美しかった。

嵐と下山の場面も「登山」のモチーフが一際目立っていて、嵐の中で懸命に下山する姿がしっかりと見えた。

※私の設定的には、合コン登山サークルの男子が本気を出したなと、やっぱりピンチの時に頼りになる男はかっこいいなと、そんな気持ちでした

どの場面も良かったが、一番好きだったのは最後から二番目の「終末」かもしれない。オルガンも素敵だった。太陽が山頂と溶けあうように沈んで夜になってゆくロマンティックなグラデーションの音の中に、登山を振り返るように様々なモチーフが浮かんでは消えて、嵐などなかったかのような楽しかったり綺麗な景色の回想が、華やいだコンサートそのものを振り返るようにも感じられ、良いコンサートだったなと、また涙。

万雷の拍手の中、マエストロがオーケストラをパートごとに紹介し、幸せな祝祭感がホールと私の中を満たした。

最後に、新幹線の中で書いたほやほやの感想ツイート(雑)を。ツリーで何枚かぶら下がっていますのでご興味あればご覧ください。

あとでnoteに書きたいけどまとまるかわかんない

— 寿すばる✉『Love Letters~100回継ぐこと~』発売中 (@kotobukisubaru) June 11, 2023

今日はアルプス交響曲のリヒャルト・シュトラウスのお誕生日!

アダムズは原曲の解釈とか意味を超えて脳内で映画になったし、アルプスもすごかった(続#飯森範親 #角野隼斗 #パシフィックフィルハーモニア東京 #PPT #日本センチュリー交響楽団

まるでまとまっていないけど、、、明日からはPenthouseWeekなので、これで一旦公開します。読みにくくてごめんなさい、ほんといつも謝ってる気がする。。。

会場に来られなかった方や、このコンサートのあとでファンになった方が読んだときに、少しでも会場の雰囲気を感じることができたらいいなという気持ちでいます。

もちろん同じ時間に音楽を共有できた皆さんと、感動を分かち合えたら嬉しいです!

それから、飯森Mo.やかてぃんさん、オーケストラの皆さまや携わった全ての皆さまに、この日の感動を少しでもお伝えできたらとても幸せです。

読んでくださり、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?