【はかせの書評】光浦靖子・大久保佳代子著 『不細工な友情』(幻冬舎)

「星星狭」 (2006年12月号より)

光浦靖子は女芸人には稀有な“勝ち馬"だ。

テレビ界で、ブスキャラの婚期の遅れた、

負け犬"女として確固たるポジションを築く一方で、

デビュー直後から15年近くも売れ続けている。

大久保佳代子は、

光浦靖子の輝かしい活躍の陰で、

地味ではあるが、まるで光浦のB面、影武者、

"当て馬"の如く芸能界に棲息する。

現在も、芸人と0Lの二足の草鞋を履きながら、

光浦靖子という腐れ縁に

付かず離れず連れ添っている。

二人は、小学一年生以来、

30年にわたる友情を育む

幼馴染みの同級生でもあり、

コンビを組んで15年来の愛憎相半ばする

職業上のパートナーでもある。

この二人が結成したコンビ

「オアシズ」に流れる泉源、地下水脈は

「不細エ」と「お笑い」──。

そもそもの原点は高校時代。

先生ウケも男ウケも悪い

「同じようなブサイク八人で徒党を組み、

いつも下品な笑いに包まれていました」

と語る女子グループ。

それを職業にさえしなければ

永遠に続いていたであろう友情を投げ打ち、

彼女達はコンビを組み、

お笑いの世界へと歩を進めた。

「女芸人は、股を開けば開くほど、

笑いが取れなくなる」

と言うプロの世界の中で、

"不細工"であることで売り、

そして、見返りである"お笑い"によって

救済されていく。

光浦は書く。

「私は、芸能界に入って本当によかったと思います。

ただでは起きない、

これがどんなに私の人生を明るくしたことか。

ブサイクに生まれてきたことを

ずっと悲しんでいたのに、

今ではブサイクでお金をもらっています。

このルックスで、

この時代に生まれたことを感謝しています。

ただ、いかんせん人に見られる商売をしていると

キレイになっていってしまうんですよね。

(ムカつく? でも本当にそう思うのぉ。)

負けず嫌いですから、

テレビでは誰よりもブスに映りたいんです。

でも、女でしょ?

プライベートでは可愛くなりたいんですよね。

だから『最近キレイになりましたね』

と社交辞令的発言をメイクさんに言われると、

複雑な気持ちになるんですよ。

私の商品価値が落ちている?

プロ意識がないってこと?

でも、正直、正直悪い気しない、って」

と、本書ではテレビでは見せない

本音を丸出しにする。

二人の往復書簡である、

この本の各所で自虐的に語られる

“不細工"の役割、

身の不幸が“お笑い"へと昇華される

アンビバレンツな日常は、

おかしくもあり、哀しくもある。

そして、光浦が日常から

小説への逃避を、

「私は、仕事という現実から解放されたら、

夢の世界に住んでいたいのです。

どんなに残虐な事件が起こりビビりまくろうが、

どんなに人の愛に包まれ涙しようが、

どんなに間違った行いに後悔しまくろうが、

全てウソだからいいのです。

ウソだってわかってるから、

己の感情を大放出できるのです。

だって現実は続くんですよ。

いちいち立ち止まって、

左右の確認の連続ですよ。

私は正しかったのかしら?

と悩み、後悔し、の連続ですよ。

小説の世界はウソなんです。

終わるんです。

無責任に、その世界にどっぷり浸かり、

立ち止まることなく、

ふりかかる出来事を受け止めればいいのです。

自由なんです。

ムカつけば、

ムカつきたおしてやればいいのです。

好きなら突っ走ればいいのです。

抱かれたきゃりゃいいのです」

などと綴る告白に……

文系男子の俺はうっとりとグッとくる。

また、大久保佳代子は

ビートたけしへの偏愛を語り、

「ラジオの翌日、たけしが言ったネタを

教室で自分が思いついたかのように話していました。

『おまえの肛門から手突っ込んで、

のどちんこ固結びするぞ、コノャロウ!』

光浦さんを始め女子からは

「佳代ちゃん、面白ーい」と人気者扱いされ、

一方、男子からは憎悪に近い感じで

嫌われていました。

でも全然へっちゃらです。

だって、たけしに比べたら本当つまんない、

ちんかすのような男ばっかでしたから」

のくだりに、思春期にビートたけしに心酔した、

不細工系男子の俺は、

彼女に友情の念を禁じえない。

一章ごとにキーワードで語られる互いの評価も、

阿川佐和子と檀ふみのような、

自嘲的な親近感ではなく、

互いを刺し違え、

心の傷の瘡蓋を剥がし合うような

辛辣さであるが故、

歪(いびつ)な関係性でありながら

互いの必要性を再確認し合う

奇妙な"共依存"を果たしている。

不細工な器量、不器用な私生活、不躾な性欲、

その筆致は見事なほどに赤裸々であり、

時に痛々しいほどに

"モテナイ"彼害妄想の無間地獄が続く

二人の知れれざる胸の裡(うち)は、

まるで負け犬女の乾いた砂漠のような

荒涼たる風景にも見えるだろう。

それでも、二人語らいは、

互いへの抑えきれない愛憎の

湧き水のように止め処ない。

しかも、そこは

男子禁制、恋愛御法度、見目麗しい男が、

その天然の水を汲みに来ることすらない、

女二人きりの『オアシス』──。

時を遡り、

長い人生の共有体験を振り返り、

行き交う手紙のなかの友情、

それは女芸人という男日照りの砂漠に浮かぶ

履気楼のように揺蕩(たゆた)う、

不細工で儚くも美しい、

多情なる言葉の応酬なのだ。

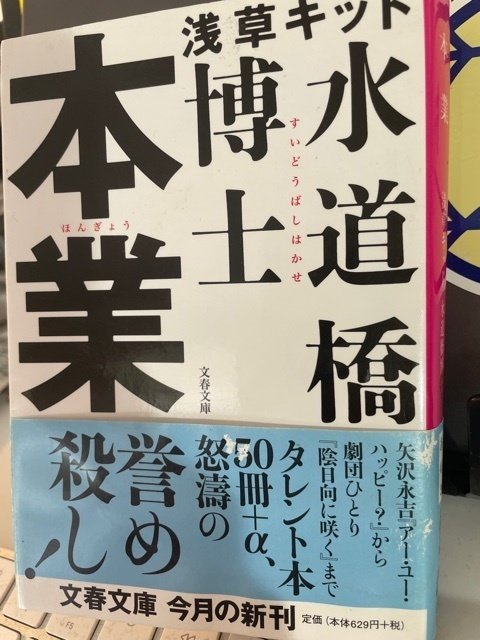

水道橋博士著『本業』掲載。

サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!