「憧れ」

悩み苦しんで書く、一人の狂人オタクによる独白。

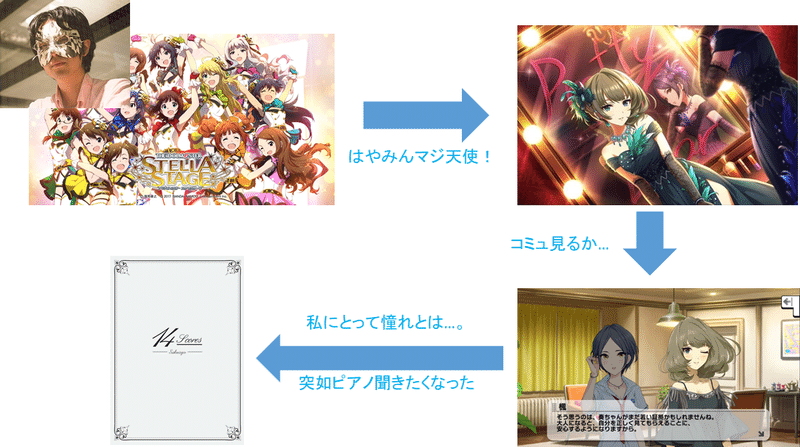

ダ・ヴィンチ・恐山がヌートンでやってるアイマス実況動画を見て、そこからアイマスに興味を持ち、はやみん演じる高垣楓の楽曲を探し始めて"Pretty Liar"に行き着き夢中になってヘビーローテーションし、そのコミュを全編通して見て、そこから「憧れ」について考え始めるという狂人の連想ゲーム。最終的に今は何に行き着いたかというと、とあるピアノ曲をひたすら聞きながら考え続けている。

憧れたものたち

自分自身が何に憧れていたのか、ということをずーっと考えていた。

憧れるに足る人の存在は山ほどあった、というか私は馬鹿みたいに注意力を働かせて相手を観察する癖があるので、相当悪い奴でない限りはどんな人が相手でも少なからず憧れの感情を持った。

私はウンコ垂れの薄ノロで体の弱い小学生であったためガキ大将のような子が大暴れして先生を困らせたり他の子供たちを支配して回っていることに物凄く憧れたし、頭も悪かったため勉強ができる子たちがテストで高得点を取って先生たちに褒められているのにもめちゃくちゃ憧れていた。要は何に対しても憧れを持つことを止めない子供だった。

星々の世界

それが中学進学と同時に幾人かの凄まじい才能たちと出会ったことで私の憧れは収束していった。私の中学は何の変哲もない公立中学だったにもかかわらず、その年だけはいわゆる「当たり年」、ド天才の巣窟みたいな学年だった。

今でも思い出す。

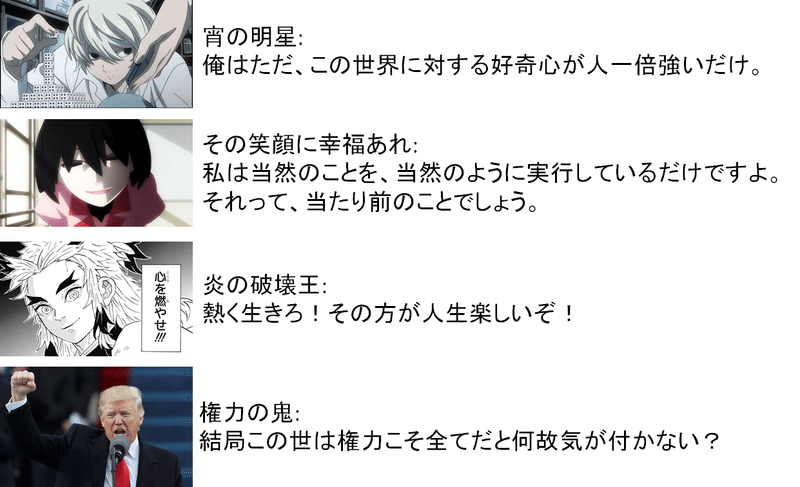

小学校最初の日に出会って友達になった私の親友は中学では学年トップの学力を身に付け大人顔負けの議論の才能を持った大天才として覚醒した(後に東大に現役進学し、今でも二十年来の親友である)。

その大天才にすら牙を立て、いつも不気味な微笑みを浮かべていたド天才少女(後に一橋大に現役進学)が学年二位に君臨し、私ともよくつるんでいた破壊行為大好きで熱い性格の男(後に東工大に現役進学)が学年三位、とにかく権力こそこの世の全てと信じて疑わない狂気じみた人物(後に法政大?に進学したらしい)が学年四位だった。

彼ら四天王の牙城を突き崩すことは殆ど無理だった。

「生き方の流儀」

私は四天王たちに手を伸ばす有象無象どもの最先端、つまり学年五位だった。どうやって手を伸ばしても彼らの立っている場所に手が届かなかった。それは歴然たる才能の差であったし、資質の差であった。

ただしそれは生得的な能力的ギフトというよりは、「努力することを苦と思っていない」という精神的な構造の特殊性によるものだった。

そう、彼らは中学生にしてすでに「努力することを何の苦とも思っていない人たち」だったのだ。

私は四天王たちにあと一歩及ばず、彼らを最も近くでつぶさに観察し続けた人間として、彼らが何を考えてそんな奇妙な精神性を獲得したのかをずっと見つめ続けていた。

私が心底震え上がったのは、中学生にして四天王たちは既に自分の生き方や流儀を殆ど完全に決定していたことだ。

この人たちにはどう足掻いても敵うわけがなかった。何故ならば私は一切の人生の目的や生き方の流儀といったものを決めていなかったからだ。これではどれだけ努力したところで勝てるはずもない。

「天才」とはこういう者たちのことを言うのだと、私は中学生にしてこの世の人の不公平さを理解してしまったのだと思う。「どちらを向いて歩くか」を完全に決めることができた人間のことを「天才」と呼ぶのだ。

"Pretty Liar"のコミュ中で速水と高垣はお互いの演じていた幻想をお互いに自覚し、その上でお互いの理想とする幻想(=嘘)を演じ続けることに価値があると理解した。私にとってこれは彼女たち二人が「天才として覚醒する瞬間」を疑似的に描いているシーンだと思っているのだ。速水と高垣はお互いにお互いの幻想をぶつけ合うことによって初めて「アイドルとして始まった」というシーンであると思う。

迷うものの苦悶

私はさ、何をしていけばいい?

私の憧れは中学の時点で決定的に打ち砕かれていたのだ。どう足掻いたところで「迷う者」である私が彼らと同じ領域にたどり着くことなどないのだ。

私の「憧れ」とは、「辿り着けないと分かっている星々に手を伸ばすこと」でしかなかったのだ。コミュ中における速水の言葉がものすごく私には突き刺さった。

私は二十代後半という年齢に差し掛かっても、まだ迷い続けている。

中学で自分の憧れへの遠さを見せつけられた私は、高校最初の現代文の授業で黒板に「迷」と一文字大書して以来、ずーっと迷い続けてるのだ。

それは音と言葉の境界にある

私が今こうしてピアノの音色を聞きながらずーっと文章を書き続けているのは、ただ迷っているから、そして私にも四天王たちのような「拠り所」が欲しかったからである。

絶対音感なんて変な能力を持ってるのは私だけ(四天王は何故か全員音痴だった)で、馬鹿みたいに大量の文章を書き倒しすなんて事をやってるのも私だけ(四天王はみな簡潔で明瞭な文章のみを書いた)だった。

私はいつの頃からかすさまじい勢いでピアノを始めとする音楽を聴き、またそれを基にして文章を書くという変な癖がついた。

科学的技能や知識、社会に対する理解ではもはや私は四天王にはどう足掻いても勝てっこない。仕事能力だって私では到底歯が立たないだろう。だから私は私だけが持っている感性にこそ救いを求めたのだ。

ピアノの音色が聞かせる美しく広い世界の中に、もう一度私の言葉で憧れを組み立てなおそうとしたのだ。

私にとって憧れとは、星々に伸ばした手すらも折られて、屈折して屈曲して、それでも尚、涙の中に救いを求めた結果として現れた奇妙奇怪な音と言葉の世界なのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?