short story_夢

1ロットしかない香りの印象を文字で描き遺す試み_short story。

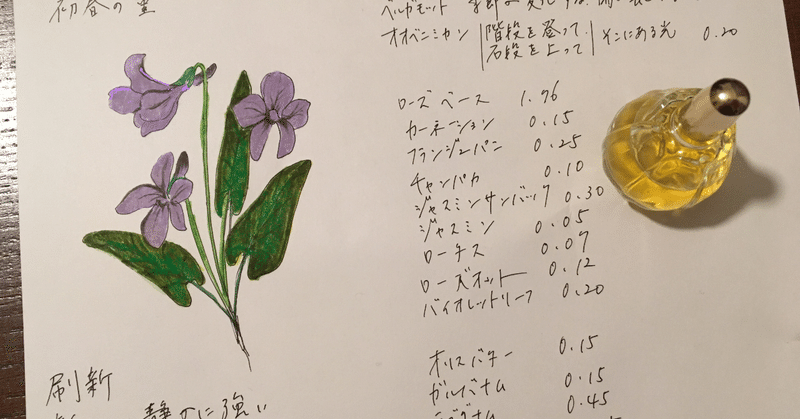

Sumire _composed by Tokyo_Sanjin 2019_Sunyata perufume

舗装されていな道の先に続く石段を上がる。太陽は眩しさを増していくが、鼻先の空気はまだ冷たい。枯野の地面に緑を広げ始めた春草。小さな花をつけた菫を一つ見つけると、自分を取り囲む其処此処の地面に菫が群生していることに突如気が付く。私の普段の世界を創っている意識というものは、なんとお粗末な情報処理であることか。それは常に揺らぎ、世界を変容させながら、空を切る稲妻の作る模様のように、その瞬間に振り出された景色でしかない。予測が出来るものではない。

今、空を切り取るのはなだらかな山の稜線だ。そんなことを意識するのも、まだ私の中に直線と矩形の間から見た黒い電線が無数に走る空の光景が残存するからなのだろう。いずれ、当たり前の光景として私はこの稜線を意識しなくなるだろう。

如何様にもすることができる私の世界。それでいて、如何にもしようとはしていない世界。祈り、念、願い、なんとでも言える「想像をする力」。それは世界を変えてしまう。そのことに期待を抱くよりもむしろ、何かを強く思う時には、用心が必要。心持は世界を色付けていく。

この地に移り住み、人里を遥か離れた山の中で朝霧を吸う生活を始めてみて、莫大な予算を費やしたアカデミックな手続きによる研究が「心」については何ひとつ明らかにできなかったのに対し、ただ静かに自分に向き合うことだけで理解する、そうすることでしか会得できないものが「心」であったことを知る。白衣を脱いで袈裟を着ることになったのは、家業を継ぐ必要性からだったが、図らずも研究室ではなくこの古寺において、私は自分が探求するものへの手掛かりを得た。

夢は誰とも共有することができない事実であり、自分の中だけに出現する世界だ。強すぎる夢の印象は、現実の世界を変えてしまう。私たちは経験を積みながら外界からの光、音、味、香、触の信号を受け取ることをせずに、自らの中の世界の時間を進めている。

私たちが生きている今この瞬間の、生きているという現象が、生命誕生から今までに起こった反応の全てを駆動していることに他ならないことは、生命化学が明らかにしつつあった。

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B_zD3NxSsD8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

40億年前から、一度たりとも止まっていない反応を、この瞬間に駆動させる役目を担っているこの命。そのことを意識することが、つぎの瞬間の一歩の方向を示すこともあるだろう。

夢が見せる光景。意識の下で行動する私の中で、40億年前に動き出したプログラムが働く。意識は自由で、ただ今を感じればいい。座禅を続けている自分の顔がガラスに映る。いつの間にか顔が変わっている。国際学会の壇上で講演をし、分刻みの移動に追われていた頃の自分とはまるで別人だ。技術スタッフに指示を出し、彼らの人間関係の調整に追われ、息の詰まるような電車内に押し込められていた日々。私は意識を消していた。

現実において、個の意識は他の意識に干渉する。波が描く模様は多彩に移ろい続ける。植物、花に在る意識、それはもちろん動物であるヒトの意識とは違うが、花が放つ香りは虫や他の生物を魅きつける。2次代謝物としての分子構造や混合成分を追ってみたところで、花の意識を知ることはできないだろう。意識は意識によってのみ干渉される。

「すみません。すみません、どなたかいませんか。お願いできないでしょうか。」

開け放った本堂から続く8畳間の縁側から声がし、私は読経を中断した。

「先生、ああやっと会えた。」

「どうしてここへ。」

驚きよりも不愉快さが私の顔に露れては居なかっただろうか。

「どうしても何もないですよ。何やってるんですか。夏休みはお仕舞にして研究室に戻ってきて下さいよ。」

この山奥では異質な姿と言う外ないスーツ姿で現れた石田は、私の研究室で働いていた助教だ。一着しかないスーツを山道の泥で汚している。背中には汗の塩が吹いている。

「やっと見つけましたよ。もう、メールは全然返信頂けないし、電話もつながらないじゃないですか。」

「誰からこの場所を聞いた。」

「誰からでもいいでしょう。いや、すみません、羽根田先生のご実家に連絡させてもらいましたよ。他に手がなかったんです。だって夏休みのまま急に大学辞めちゃうなんて、一体これからどうするんですか。ハーバードとの共同研究だって、話が降ってきたばかりだったし、これから計画書とか。」

「石田。」

「はい。なんでしょう、羽根田先生。」

「幽林」

「は。」

「幽林という名前になった。もう羽根田でも先生でもない。ハーバードメディカルスクールからの共同研究の依頼があった件は既に断ったと言ってあったはずだ。」

「ゆうりん?」

「上がってきなさい。」

小学校以来正座をしたことがないという石田に椅子を用意し、一服茶を点てた。

「どうやって、ここまで来た。」

「ここまで大変どころじゃないじゃないですよ。駅からバスで一時間以上、途中のバス停で乗り換えで一時間待ってそれからバスを降りた後にこの石段でしょう、しかもここらへん圏外じゃないじゃないですか。」

「だから電話もメールも不要なんだ。いいから茶を飲め。」

呼吸と嚥下のバランスが取れていない石田はいつものように咽せ、涙目でようやく言った。

「どうしたらいんですか、私は。」

「必要な引き継ぎ事項は全て送ったはずだ。私から何か伝える必要はもうない。」

石田が恐れているのは、実務の断絶ではなく、判断と責任を負っていた私がいなくなったことで、他の研究室からの圧力に自身では耐えきれなくなったことだ。事実、彼は私の下で私に隠しながら他の仕事を多く請け負っていた。

「早く山を下りた方がいい。午後のバスの時間だ。それを逃すと明日は土曜だ。月曜まで駅に向かうバスはないぞ。」

「先生、帰りはタクシー呼んでもらえませんか。」

隣の町からタクシーが来るのを夜まで待ち続け、その間、延々研究室スタッフや他の研究室との関係の悪さを語り続け、石田は去っていった。彼に居場所を知られてしまったが、知られたところで、ここに誰かが訪ねてくる可能性はより低くなったことだろう。ここは廃寺だ。井戸水が使えるため、竈に火をおこし、自給自足で暮らしているが、不都合を感じない。清掃、炊事、写経、座禅、一瞬一瞬が満ち足りている。

その夜、読経を終えた時、燭台の炎が一回り大きく輝いた。

「どうも、こんばんは。」

頭の薄い恰幅のいい御仁が座敷に上がってきた。その後ろに男の子が3人と女の子がひとり続いている。私にはそのように見えている。私は根来の盆に徳利と杯をひとつ。そして、夕飯の残りで4つの小さな握り飯を用意し、漬物とともに皿に並べて親子に出した。子供たちはがつがつと握り飯に食いつき互いに手や口のまわりに付いた飯粒を舐めあっている。目を細めてそれを見る御仁は、握り飯を出しても自分は食べずにいつも必ず子供にやってしまうのだ。

「幽林さん、いつもありがとうございます。この夏はカブトムシが少なくて、このところ蝉ばっかりで全く腹が膨れませんでした。山の向こう側でバイパスが通るとかで工事が始まっちゃってクヌギの林が無くなってしまってから、キノコも虫もとれなくなりましたよ。」

「そうだろうねえ。気の毒に。おかみさんは元気かい。」

「おかげさんで丸々してますよ。ただ、子供らの食べ物が少ないっていうんでねえ。」

「もうすぐ柿が成る。栗が爆ぜるまでの辛抱だ。」

さらに、縁側が軋む音がする。障子を開けて入ってきたのは短髪で小柄な男だ。

「なんだ、先客かい。こんばんは幽林さん。」

子供たちは御仁の身体の後ろに皆隠れてしまった。

「大丈夫だ。大丈夫だからお水を飲みなさい。」

私はそう言って甕から汲んだ水を欠けたどんぶり茶碗に注ぐと子供たちは一斉にそこに顔を突っ込んだ。そして、いつしか御仁の後ろに皆固まってすやすやと寝息を立て始めた。小柄な男と子らの父親は何やら話込んでいるようだが、私には何を話しているのかは聞き取れなかった。

「そういや幽林さん、今日は変なことがあったんだよ。」と短髪の男が言う。「あの下の道のところで、見たことのない人間が泥にまみれて坂を転げ落ちていったよ。カラス達が大声で笑うもんだから皆で見に行ったんだ。イノシシの爺さんが道の脇に突っ立っていたそいつを見つけて、追い払おうと藪から出てそいつの前に出ていったのに、爺さんを見もしないし、逃げもしないから、不思議に思ってそいつの尻にあの鼻を押し当てて直に嗅いだっていうんだ。そうして、そいつはようやく爺さんに気が付いて。」

まん丸の黒い眼を時々きらりと光らせながら、小さな男が言った。

「それでどうしたんだ。」

「見届けたよ。泥まみれでまた道まで這い上がってきたのをさ。爺さんが踏んずけようとしたら、逃げたよ。」

ああ、石田はタクシーに乗れただろうか。

夜が更けても、蝋燭の火が消えても、男二人は何やら話をしていた。時折、キーッと高い声で笑うようだった。私はそれを布団の中で聞いた。

翌朝、水屋の土間の上り口に小さな獣の無数の足跡が付いている。そこに、茶色と灰色の柔らかい毛が綿のように塊となって遺されていた。冬に向けての有難い置き土産だった。布団の綿の間にそれを詰め、おかげで初めての冬を越すことができた。

菫が咲く。季節は冬を見送り、まもなくすべてが動き出す春になる。それは反応を続けていくため。命を繋いでいくため。我々は自己を一つの意識へ統合し、自己を認識している。しかし、命は意識されていない細胞や分子の反応の継続である。計り知れない此の世の真理。私は今晩も夢を見るだろう。命の限り、創世記を想像しつづけるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?