茶道(玉川遠州流)伝書に載っていない細かいとこ~柄杓の持ち方いろいろ~

・お点前の時の柄杓の持ち方、飾り方5変化くらいあるのですが、解る範囲で記載させていただきます。

⭐柄杓と竹の蓋置

#しゃかせん

右手

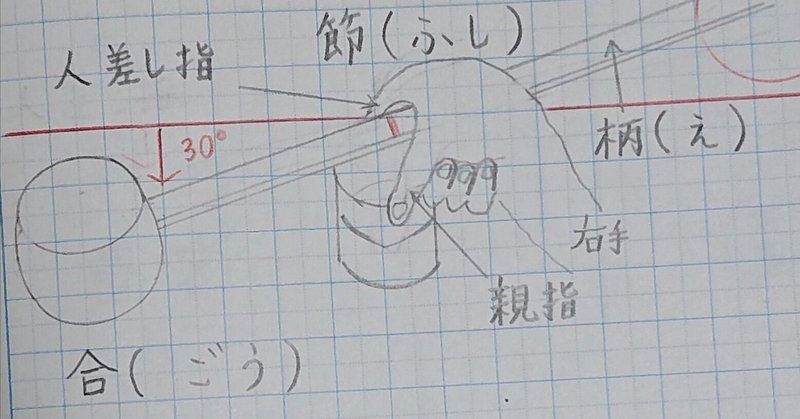

柄杓の節より下側の柄を中指から小指までで握りしめ、空いている人差し指と親指で、蓋置を節の下がった部分を自分側に向け持ちます。(イラスト参照)

この時、柄杓の合(ごう)を30度程下げます。

イラストの赤い線(帯の上側の高さ)に柄杓の高さを合わせて持ち、歩きます。

⭐柄杓と瀬戸物の蓋置

#玉川遠州流

左手

・建水の綴じ目が正面ですので、柄杓を伏せた状態で、合の部分を建水の外側に引っ掛けつつ、人差し指から小指までで柄を握りながら、親指は建水の綴じ目の内側を抑えるように建水ごと柄杓を持ちます。

⭐瓶に入った柄杓

両手

・瓶口のピンクの部分側へ柄杓の柄をくっつけて、支えられてる状態にしながら行います。

・上図のように、"右手"を引き上げます。

・"右手"が[左手]の上の位置に戻ります。

・2回目、また、"右手"を引き上げます。

・[左手]は柄杓の端を、"右手"は節の下を持ちます。

・柄杓を斜めのまま(瓶から柄杓を抜く時、伏せながら取り出し、起こした時、合は自分から遠くにあり、柄は自分から近い)自分の手元近くへ持ってきます。

・[左手]の親指、人差し指で柄杓を挟んだら、"右手"は柄杓の端まで下りて、柄杓の"合"が左側になるように【縦持ちから横持ち】に変えます。

・両手がこの形になったら、右手を静かに離して左手で持つのが可能です。

・"右手"の人差し指が柄をなぞるように節まできて、蓋置の上に置くことも可能です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?