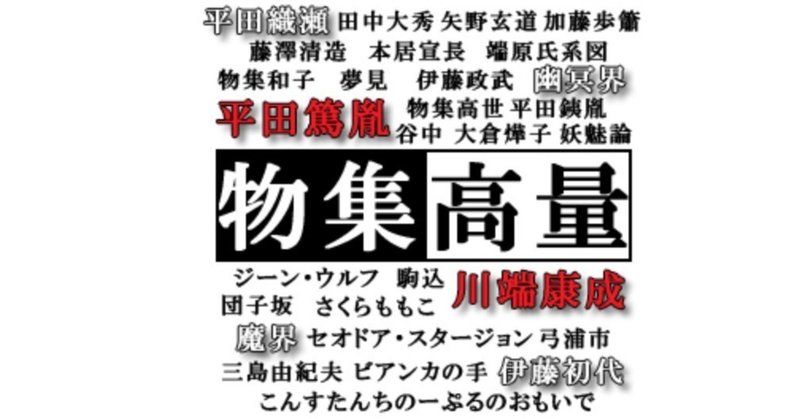

想游連環001『物集高量から広がる世界』

物集高量(もずめ・たかかず)という人物

最近twitterのTLで、とある人物の名前を見かけて驚き、そこからかつて暮らした街を思い出して懐かしい気分になったので、そのある人物の名前から色々なことを連想して、だらだらと好き勝手に書いていこうと思ったので、書く。

何故その人物の名前がTLで見かけて驚いたかといえば、今ではちょっとやそっとでは言及されない、過去の、あるいは限定された界隈の人物だからである。なぜ今の時代に見かけたのかは恐らくNHKのラジオアーカイブスでこんなページが出来たからだろう。

http://www4.nhk.or.jp/P1890/x/2018-09-03/06/75857/3658381/

その人物は「物集高量」(もずめ・たかかず)という名の作家・国文学者だ。彼は父親との共同作業による『広文庫』や『群書索引』の出版があり、晩年に名著普及会による復刊時のエピソードなどで知られるが、なにより人生が破天荒すぎてヤバいほど面白い。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%9B%86%E9%AB%98%E9%87%8F

だいたいは彼のwikiで掴めると思うが、とりあえず気になった人は『百歳は折り返し点』や『百三歳。本日も晴天なり』などの自伝を探して読んでほしい。とにかくエピソードが盛り沢山すぎて、しかも日本の歴史の表裏に遊び惚けるような顔の見せ方を繰り返していた人物でもある。

物集高量は百歳の時に先述した『百歳は折り返し点』を出版して、同年『徹子の部屋』の千回記念時のゲストで出演した。のちに矢崎泰久と冨士真奈美が出演した際、この時の映像と共に矢崎氏がこの破天荒な父方の伯父の思い出を語っている。

つまり矢崎泰久氏の父親で、『モダン日本』の編集者としてスタートし、菊池寛の肝入りで作られた戦線文庫編纂所――のちの日本出版社を率いた矢崎寧之(笠倉寧之)の姉が物集高量の妻であった。

また彼の妹たちも様々な顔を持っていた。物集芳子(三女)は夏目漱石に師事して小説を書き、のちに女流探偵小説家「大倉燁子」として活躍した。物集和子(四女)も姉と同じく漱石に師事して小説を書き、青鞜社の創設メンバーや大正期の不良少女連にも名を残している(『明治大正昭和 不良少女伝』)。

※数年前に論創社で『大倉燁子探偵小説選』が出ていた。先述した平山亜佐子先生の『明治大正昭和 不良少女伝』は河出から出ている。

物集高量も博文館の頃、友人で京橋の演芸画報社へ勤務する藤澤清造(『根津権現裏』)と共に、身請けの吉原女郎を谷中の諏訪神社で襲撃し強奪するエピソードがあり、スリの親分に弟子入り志願したり馬賊の頭目と満州で独立王国を作ろうとする人だから、さして驚かない(笑)。https://twitter.com/legrandsnes/status/694517839898681344

さて、なぜ物集高量という人物を知っていたかといえば、都内在住時に谷中に住んでおり、谷根千地域のことを知りたいと思い、森まゆみ先生の『明治東京畸人傳』を手に取ったからである。その本に「団子坂の先生・物集高量の大往生」として彼についての記述があったのだ。http://www.yanesen.net/books/mayumi/mayumi_04.html

元々は『明治東京畸人傳』にも言及されている、探偵小説の分野で名を遺した画家の村山槐多や、静坐法の岡田虎二郎などに興味があった。例えば岡田虎二郎が静坐法を広めていった最初地は、今のJR日暮里駅北口から出て谷中銀座への御殿坂を上ったすぐの本行寺で、自分の下宿先から気軽に散歩できる距離でもあった。

この本行寺は月見の寺としても有名で、小林一茶などが句会をした場所だ。儒学者の市河寛斎や書で名を成した子・米庵の墓もある。坂をもう少し上ると隣の経王寺が現れ、彰義隊士を匿ったために官軍から銃撃された痕が残る山門が目に映る。

更に歩みを進めて旨い蕎麦屋の『川むら』や、様々な東西の酒が揃う酒店『山内屋』を越えると、どうやら今は閉店した『たいやき たいち』や昔ながらのラーメンを出す『一力』のある初音通りと交差する十字路に出会う。

この十字路を北へ進むと諏訪台通りに入る。この通りには村山槐多や不染鉄が絵を学んだ当時の日本美術院があり、更に進むと特徴的なログハウスが見えてくる。『シャレースイスミニ』というスイス料理やケーキなどを出す店で、それも越えると富士見坂や谷中の諏訪神社がある。この通りの例大祭時の屋台の賑やかさも思い出深い。

逆に南へ向くと初音の道で、しばらく歩けば何度も訪問した朝倉彫塑館が見えてくる。朝倉文夫のアトリエ兼住居を改装した美術館で、内部から屋上まで意匠も良い。「そういえば、故・大塚周夫氏の名づけ親は朝倉文夫だったな」などと思い出しながら、観音寺の築地塀を目指す。

※原田実先生(https://twitter.com/gishigaku)より「朝倉文夫は『上記』研究者としても有名でした」とご教示を受けた。三角寛とも繋がりがあるらしく、新たな知見が広がった。多謝。

この通りは寺院を始め、古民家、ブリキ屋、八百屋に精肉店、レストランや伝統的な道具屋など古い東京の面影と今が交差した時間が静かに流れ、自身の起点となる道でもあった。霊園を抜け眼前に現れる長安寺は馴染みの光景で、狩野芳崖の墓があり初代圓朝はこの寺内で育ち活動初期も寝泊まりしていた。

その長安寺と観音寺を挟む小道に江戸は文政年間からの築地塀があり、東京大震災や戦争の空襲を生き延びた姿は、育った奈良の寺社を想起させた。そうした懐かしさが谷中を自分の住処に選んだ一因であったと今では思う。http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/138831

築地塀に沿って歩み、脇に抜ける小道を曲がって道なりに往くと三崎坂へ出る。西へ下っていくとすぐ山岡鉄舟の全生庵が右手に見えてくる。初代圓朝の墓があり、夏の円朝祭には幽霊画が公開されるので、毎年散歩ついでによく観に行った。http://www.theway.jp/zen/index.html

この全生庵からそう下らないうちに谷中小学校が左手に現れ、その脇に今は休業してしまった『コーヒー乱歩°』がある。探偵小説ファンの来店も多く、サスペンスのロケでもよく使われた店内を、自由に遊ぶ猫が印象的だった。そして谷中小学校は投票所など公的な催しによく使われていたので、そのついでに『コーヒー乱歩°』に寄り、角をまがってすぐの『古今東西雑貨店イリアス』は時折覗くだけの悪客になれば、時には銭湯の朝日湯に寄ったついで、『乃池』のとびきり旨い穴子寿司を食べて至福に浸るだけの男になっていた。

地下鉄千代田線千駄木駅はそれらの店からもうすぐで、三崎坂が不忍通りに突き当たって道路の向こうがようやく団子坂である。しかし、あまり団子坂の記憶が自分にはない。地下鉄近くのミスタードーナツで何かを買い、そのまま根津のほうへ歩いていくのが専らだった。

あるいは不忍通りに沿って北へ、今はない「古本」の赤文字看板を目指して歩き、『古書ほうろう』で物色したあと『神名備』や『つけめんTETSU』で腹を満たす。その後、谷中よみせ通りの『千駄木腰塚(コシヅカハム)』でハムを買って帰るような男一人の散策で終わることが多かった。

それでも団子坂は、そう上らないうちにある森鴎外記念館までは行ったことが何度かある。しかしそれから先が、不思議なほど記憶になく写真も残っていない。逆に『四代目けいすけ』へラーメンを食べに行くため乗り降りした地下鉄南北線本駒込駅の周辺のほうが詳しいほどだ。

ただ駒込大観音(光源寺)へ参拝した記録が日記に残り、境内に甲冑師で有名な明珍家本家の墓があるので参拝した――という記憶は確かに覚えていたし、ここでよく公演をしていた水族館劇場の演劇を一度観た記憶もあるのだ(上演内容は『メランコリア 死の舞踏』と日記に残る)。

微かな記憶をやり繰りしてもしょうがない。とかく団子坂の自分の思い出はこのような残滓に近いもので、その忘却したのかそもそもなかったのか(しかし坂は歩いたはずだ)、記憶の空白部分にある地図のどこかに物集高量たちの生家があったらしい。

物集家の人々と平田銕胤(ひらた・かねたね)

物集高量の妹たちは作家など様々に活動したと書いたが、親に目を向けると彼らの父親である物集高見(もずめ・たかみ)は国学者で、平田銕胤の門下であり出羽三山の宮司を務めたり、國學院大學の創立も関わった人物だった。しかし弟子の上田萬年とその一派とのある種の政争に敗れて、在野に下っていく。

そうした不遇の中で、物集高見は私財を投げ打ちながら五万冊の蔵書を元に『広文庫』や『群書索引』などを刊行していくのだが、息子の物集高量が朝日新聞の懸賞小説で一等を得たときの賞金を全額奪って研究につぎ込むエピソードがあり、あの息子にしてこの父親という印象もまま感じる。

こうした学究の鬼のような物集高見の成果である『広文庫』や『群書索引』は戦後復刊され、最晩年の物集高量を経済的に助けることになるが、この復刊前後のエピソードは紀田順一郎先生の『古書街を歩く』などに記載されている。

ちなみに物集高量はこの懸賞小説で賞を獲った縁で大阪毎日新聞社に入社し、夏目漱石の『虞美人草』の連載を担当していたそうだ。彼の妹たちが師事した人縁の他に、漱石も駒込に縁のある人物であるから、さりげなく不思議な地縁も結びついていた。

このように様々なエピソードを持つ物集高量も、父親の物集高見の業績と共に見れば正しく国学や国文学の流れを汲む人物で、なにより彼の父は平田銕胤の弟子である。更に言えば祖父の物集高世(もずめ・たかよ)は平田篤胤に直接教えを受けており、物集家三代は平田国学の正当な学脈の中にあった。

平田篤胤という巨大な知名度を前にして、婿養子の平田銕胤は日蔭になりがちで「荒俣宏先生の『新帝都物語』でも娘のほうが目立ってたな」と思い出すが、しかしエピソードを調べると、平田銕胤も義父に近しい向こう側の世界に片足を入れていた……いや、その世界は篤胤の門下生の殆どの関心事であった。

銕胤の墓は駒込の染井霊園にあり一度参拝したことがある。JR山手線駒込駅北口を出て、横断歩道を渡ってすぐに見える大國神社の脇を線路沿いに進み、次の高架橋が見えれば右手へ曲がると霊園まで続く染井通りへ出る。

この染井通りは染井霊園から六義園近くの本郷通りまでの道のりを指し、多くの人が春に楽しむソメイヨシノの発祥となったこの通りには、大名たちの下屋敷や江戸を席巻した染井村の植木師たちの盛況ぶりが未だに風景として残っていた。

先述した駒込駅前の大國神社からして、徳川家斉や新門辰五郎が参詣したエピソードが残っており、南の六義園は柳沢吉保の下屋敷であった。個人的にはミュージアムが開設されてからの東洋文庫への道すがらの記憶が幾つか残る。

当時の霊園への道のりはこんな調子だ――まず染井通りを直進して『利久庵』という下町の、しかし侮れない良い味の蕎麦屋で曲がる。そして道なりに進むと二つの古い木造の屋敷門がある公園が右手に現れる。津藩藤堂家の下屋敷裏門と当地を代表する植木師だった丹羽家の総門だ。その公園とは逆に、左手にある路地へ行くと『鶴仙園』本店がある。サボテンや多肉植物の愛好者では知らない者はいないだろう、戦前から続く都内の老舗植物店である。これら二つに挟まれた道――染井坂を進んでいくと、壁に囲まれた卒塔婆や墓石の頭が見えてくるので、そこを左折すると西福寺に着く。

藤林山歓喜院の山号を持つ西福寺は津藩藤堂家の祈願寺として、また当地の植木師たちに篤く崇敬されてきた歴史がある。『新編武蔵風土記』に記載された賑わいは往昔となったものの、いまだに境内隣の染井稲荷神社や伊藤政武の墓など当時を偲ばせる佇まいが残っていた(この西福寺の墓地にはダダイストの辻潤の墓もある。そういえば書いていて辻潤は青鞜社の頃の伊藤野枝の夫だったな、と思い出す)。

なぜ霊園の前に西福寺に参拝したかといえば、当時いとうせいこう氏の『ボタニカル・ライフ』を読んで園芸方面に興味が出て、様々な資料を読み進むうちに、江戸で大成した徳川吉宗の御用植木師で日本最初の園芸書『地錦抄』シリーズを書いた伊藤政武という人物に興味を持ったからだ。また、西福寺の山号にある歓喜院は文字通り聖天を祀っていたためで、ライフワークとして歓喜天研究をしている人間としては、豊島区唯一の歓喜天の寺院として参拝したかったのだ(『新編武蔵風土記』によれば染井稲荷の中に咜枳尼天像と共に石像の歓喜天が相殿されていた)。

西福寺と染井稲荷神社の前を過ぎて、公園の角を左折して進むと再び染井通りに帰ってくる。駐在所のある十字路の右手をみれば信号機があり、それに向かって直進していくと染井霊園へ辿り着く。その道中で天理教東京教務支庁の敷地内に移築された、近衛文麿の荻外荘の一部が見えてくる。

ここには荻外荘の玄関や応接間などが移築されていて、伊東忠太が設計した建築を是非外からでも眺めたいと思っていた(内部非公開)。近衛文麿を始め、山本五十六や吉田茂もいたし、あの井上日召も住人として存在したのだから興味深く、後年住んだ吉田茂は「近衛が出るんじゃないか」とうそぶいたそうだ。

※どうやらこの荻外荘の一部は、今後の元々邸宅のあった荻外荘公園へ移築する計画があり、今年の秋から工事が始まるようだ。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%BB%E5%A4%96%E8%8D%98%E5%85%AC%E5%9C%92#%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B4%BB%E5%8B%95

印象深い記憶を少しずつ掘り返している一方で、染井霊園の肝心の平田銕胤の墓はどうだったかと言えば、あまり主張しない慎ましい大きさの墓石であったな、という事以外あまり思い出せず、他の政治家や有名文士たちの墓のほうが印象的だった。その後、染井霊園を抜け白山通りに出て巣鴨地蔵通りを歩き、荒川線庚申塚駅近くの『ファイト餃子』を食べた――という行程だったが、現在その店は巣鴨駅寄りに移転した。池袋で通った『麺屋ごとう』も今では駒込駅前に移転して、それらの報せを聞くと懐かしさの反面、時間も土地も離れると新旧の記憶が重層化し、混濁して戸惑う。

幽顕一如・平田篤胤たちの世界観

「昔日や 幽事の如く 過ぎぬなり 我が夢かや 誰彼の時」とでも詠めばいいのか、不確かな物、あるいは不確かになっていく物へ不安は常に付きまとう。そんな不安の極限が死の先についてであり、我々は他者の骨灰や墓石は知るけれど、実際自身がどうなるか、誰も彼も死の向こう側から語らず不明である。

この不明に答え、不安を祓う――平田篤胤の初期の幽顕一如の思想が、妻子との死別やキリスト教論などを経て、救済の色を増した末に独自の幽冥論として成立していくように、不確かな物の究極であった死後の世界や不確かな妖魅の世界などについて、跡を継いだ平田鐵胤も義父と同じく関心を深めていく(鐵胤は『仙境異聞』で有名な仙童寅吉にも会っていた)。

先に少し触れたが、跡を継いだ鐵胤に限らず、平田篤胤の門下生の有名どころは皆あちら側の世界――幽冥界に関して興味を持っていた。物集高量の祖父であり、篤胤から直接教えを受けた物集高世も例外ではなく、妖怪や幽冥界について記した『妖魅論』を残していて、これがすこぶる興味深い。

※物集高世の『妖魅論』は『國學院大学日本文化研究所紀要96』(P249-340)に「資料翻刻物集高世著『妖魅論』」として掲載されている。

先日、廣田龍平先生(https://twitter.com/ryhrt)が「平田派から柳田國男までの国学に見えたる妖怪論」という記事を掲載されていて、この興味深い物集高量の『妖魅論』を始め、篤胤と平田学派の門人たちの言説から、柳田國男までの妖怪論について概要的にまとめた素晴らしい内容だった。特に最近の記事は「国学者は西洋の「天使」(エンゲル)をどう見たか」、「近世国学の妖怪論(宣長・守部・隆正)」など国学者たちの妖怪論についての記事が続いてアツい。興味あるかたは是非読んでおくべきだと思われる。http://youkai.hatenablog.jp/archive/2018

また平田篤胤のエピソードとして夢見が時折出てくるが、こうした身近な神秘体験も幽冥界への興味を濃く深くさせる一因だったと思われる。この夢見のエピソードは彼の門人でも存在して、篤胤の死後、平田鐵胤が『古史伝』完成のため、同じ門下の矢野玄道に依頼する時も夢見が関わっていた。

それは、矢野玄道――老荘思想を土台にする、まるでプリ南方熊楠とも言うべき博覧強記の国学者(どこかで創作に扱われる機会もあろう)――が鐵胤の依頼を受けるとき、篤胤が夢枕に立ったため師恩の縁深くを感じて引き受けたというエピソードで、真偽はともかく師弟に相応しい内容ではある。

一方で、平田篤胤の夢見エピソードでは、本居宣長と夢見で師弟関係になった、と中々の強引な設定作りがある。自分が宣長の継承者であるという「思い込み」にも似た自負があったのだろう。後年、本居大平の師弟になるが、彼にとっては自身を認めてくれた年長の服部中庸との実際の出会いが大きな財産になったのでないか。

本居宣長の架空都市から現実の改変まで

篤胤の『霊能真柱』における世界の成立や、死後の考え方は本居派として異端であり、本居宣長自体が「死ねば黄泉へ行くだけ、それで終わり」と現在の我々であってもリアリストのような印象を受けるが、篤胤とは別に想像の翼を広げており、個人的にとても大好きなものがある――『端原氏系図』である。

この宣長の『端原氏系図』に関しては、『江戸知識人と地図』や『地図から読む江戸時代』の著作がある上杉和央先生の論文「想像された都市 本居宣長作「端原氏城下絵図」」がある。https://www.jstage.jst.go.jp/article/hgeog/2002/0/2002_0_000012/_article/-char/ja/

先述の『江戸知識人と地図』にも収録された論考に重なる内容だと思うのだが、これは本居宣長が十九歳の時に作った架空都市図で、端原氏という当然架空氏族の系譜と部下の略系図も作成している(地図に加え系図も好きなのだ)。今でもWEBサイトやtwitterなどで架空地図などを発表する方々がいるが、この本居宣長の『端原氏系図』は学究的側面とは別に、現実に限りなく寄せていく虚構の創作とそれを楽しむという表現行為において、史上の記録に残った先例の一つだったといえよう。

※参考。

「あらゆる空想地図の紹介」。http://imgmap.chirijin.com/2018/01/22/every_imaginarymaps/

「日本架空鉄道協会」。

https://iraonline.jimdo.com/

架空の都市=個人の知識の集積や願望が成立させる、情報と情念の編み細工のようなものだとすると、我々は大別して二つのケースに遭遇していると思われる。一つは架空都市もそうだが、王道を往くフィクションとして架空の土地と街を作り上げていくもの。もう一つは、現実の世界を架空の情報で侵食していくものである。前者は馴染みではあるが、先に後者について進めていきたい。

川上稔先生(https://twitter.com/kawakamiminoru)のライトノベル作品における神州世界対応論や歴史再現の設定ネタ元であろう出口王仁三郎の日本雛形論(外八洲内八洲史)などは、世間で出揃う情報を、あるやなしやの不確かで曖昧な情報部分(例・心霊など)を創作的に定義付けて、新しく尤もらしい理路を立たせるようにしている。

日ユ同祖論などの構築も、似たようなスタイルを採用したと個人的に受け止めている。一応世間に情報は出揃うものの、考古学的資料が出にくく実証出来ぬほど極端な過去は、想像を糊にして仮説を羽ばたかせるしかない――確証を誰しも即座に獲得出来ない部分を弱みとして握るわけだ。未知の情報部分の定義付けや根拠は、主張する個人しか説明できない創作要素なので、眉唾と指摘されても「So What?」で返せる強さがある(強弁とも)。その創作された未知の部分、尤もらしく語られる理路を信用してくれる読者が生まれればよい。

要は大言壮語や諸子百家の詭弁家のようなもので、例えば田中舘秀三の「各地域の移民丸ごととっかえる政策で大東亜完成」のような山師的主張や戦中の行動も、その尤もらしく見せる理路が読み手にとって面白く映り、琴線に引っかかってくれればよかった類である。ただ、創作側の「江戸なら文化醸成され、数百年単位の長い時間があり尤もらしく見せられる」と近世研究の豊穣さを知らない侮りが見え透く『江戸しぐさ』は瓦解した一方で、青森戸来村や新郷村の『キリストの墓』における竹内巨麿らの極端な創作が、限定地域の一情報として根付いたのは興味深い。

さて、出口王仁三郎が採用した篤胤や本田親徳からのネタ、あるいは美濃の山本秀道から大石凝真素美ラインのネタなど、関係する人物や土地は色々と示唆的だ。そういえば中津川宿で平田派国学を学んだ『夜明け前』の主人公・青山半蔵を我々は知っている。

島崎藤村の出身地である中津川宿(馬籠)は、平田学派にとって門下生同士の交流と、美濃路から木曽路へ進む江戸~京都間の重要な拠点であった。青山半蔵のモデルだった父・島崎正樹は、中津川宿本陣の当主かつ平田派国学者で、飛騨一宮の水無神社宮司も務めていた。個人的に、こうした関連人物や土地の中である人物のケースに注目している。それは本居宣長の門下生で、浦上玉堂とも親交があった田中大秀の業績の中にあるもので、彼は橘曙覧の師であり当地の本居派国学において中心的な存在だった。

彼の業績は国学以外にも、飛騨総社の再建運動や荏名神社を同定して再建するなど、故郷における神事や故地の再興の先導を担っており、俗説として高山祭りすら彼を創始とする内容も存在しているほどだ。http://www.genbu.net/data/hida/soujya_title.htm

しかし、そうした田中大秀の運動の中で一つの問題が生じた。それは荏名神社の同定についてだ。実はこの同定の根拠は有力なものではなく、彼の地名の解釈だけによるもの。生涯本居宣長を敬愛した弟子らしい、そして師匠譲りの――上田秋成が嫌った宣長の要素の一つ――「思い込み」だけが拠り所だった。

飛騨で俳諧結社の雲橋社を創立し、赤田臥牛の師であった俳人・国学者の加藤歩簫(蘭亭)は、田中大秀のこの行為について以下のように批判している(二人とも、初めは伴蒿蹊門下として国学を共に学んだ関係にある)。

「古來より社地の詮議分明ならざるを、いかなる証拠を見出したるや、若はおしはかりにて荏奈の社地なりといふにやしられず、御検地帳にもなければ、宮地とは難仕所也」(『蘭亭遺稿 百年忌記念』後編P231-232)。※『蘭亭遺稿 百年忌記念』後編 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1020603

荏名神社に残る文章に「~社傍に家を建て、高山より引移り荏野翁と自號て、朝夕に神に斎仕てまつられしが、後其住れし家を高山へ引拂ひぬ」とある。深読みするか、単に街へ戻っていっただけなのか、どれも憶測に終わるが一考する価値は求められる。http://www.genbu.net/data/hida/ena_title.htm

実際、争乱や衰亡など諸要因で情報の維持が出来ず断絶し、後に属人性の濃い情報と情念によって上書きされ、正史のように成立してしまうケースは多数ある(捏造と評すは過言か)。国内の神社だけみても、三社も生まれた奈良県の丹生川上神社などは最たる例だろう。

宣長の架空都市や系譜好み、篤胤の神仙幽冥の興味、田中大秀の神社再興など如何なる側面でも捉えられるが、現実に対してどのようなアプローチが採られたかは常に念頭に置きたい。人はおのおの現実に折り合いをつけるが、時として創造的過ぎる、もしくは全体を感化し巻き込み改変させる強大さを持つ。

この話題に関してあるエピソードにも触れておきたい――篤胤門下だった参澤宗哲が、あえて不思議な町医者として紀州に現れた嶋田幸安に弟子入りし、師と同じく仙界や幽冥の世界を口述筆記して『神界物語』なる内容を世に出すが、これが師の記した世界と違うとして平田鐵胤が彼を破門にしたそうだ。大本教在籍時の友清歓真によって持ち込まれた『神界物語』だが、その経緯や真偽はともかく、もし平田鐵胤が参澤宗哲や『神界物語』を否定したエピソード一点だけ真と仮定すると、篤胤が創作した「架空世界」を改変から守ろうとしているのが、とても興味深い。

また、篤胤の娘である千枝(千枝子)は、「おてう(お長)」に改名し、最終的に「織瀬」と改名するのだが、これ生母の名前を受け継いでいる。それを言うと婿養子の平田鐵胤もまた篤胤の別号である「大角」と名乗るのだが、娘のほうは不気味とまでは言わないものの、どこか引っかかりがある。

そもそも論でいえば、平田篤胤は先妻の名前「織瀬」を再婚した後妻にも改名させている。このあたりで引っかかりが始まるが、むしろ「織瀬」が篤胤のアニマというべき存在だった――と思考を進めるべきだろう。

この引っかかりが、個人的な――控えめではあるものの、まず第一の――平田篤胤の、彼が作り上げた情報や情念による理路が現実世界を侵食するように感じる部分だ。転生では教義に合わないので、むしろ記録再生して篤胤夫妻を現世に再構築するようなSF的感覚がそこにある。

川端康成の『魔界』

このような現実世界を侵食する感覚の初体験は、歴史や人物のエピソードよりも小説など創作物で表現されたものから学ばせてもらった。それこそリン・カーター氏の魔道書目録を読んで「クトゥルー神話は……あるっ!」と信じ込む勢いだった(青心社の文庫に侵食された例)。

ラブクラフトのプロヴィデンスから創作されたアーカムや彼の夢の国、キングのメイン州ダラムやリスボンから立ち現れるセイラムズ・ロットやキャッスルロック、デリー、そして暗黒の塔などの構築のほうが、受け手にある種のリアリティを感じさせる――もう一つの現実へ誘わせる場合もあるのだ。ただ物語はやがて終わりを迎え、あるいは創作的技法によって読み手は催眠から目覚め、客観的に評していくわけだが、それでもなお読み解く努力が必要な、不思議な感覚に陥る作品が東西多数ある。例えば川端康成の『弓浦市』は架空の都市での来歴が語られる虚実が混ざる代表的なものだ。

『弓浦市』で思い出したのだが、先日訃報が流れたさくらももこの『神のちから』という短編集のなかに「なんでそうなったのかわからないひとの巻」があり、主人公が流されやすくて知人宅に荷物を届けるだけなのに関西各地まで行ってしまって……という内容がある。

川端康成『弓浦市』は、ある女性が語る街や彼女と主人公にまつろう話が実は妄想だった――とは言い切れない信用できない語り手(主人公)との組み合わせの妙があり、一方でさくらももこの「なんでそうなったのか~」は明晰なのに理由が全く判然としないところに妙がある。

この明晰なのに理由が全く判然としないテクニカルな面白さは、『神のちから』の書き下ろしエッセイ「こんすたんちのーぷるのおもいで」にも存在していて、今度は川端康成の『弓浦市』に登場する村野夫人が語る街のように、一度も訪れた事のないコンスタンティノープルの思い出を書こうとするのだ。

川端康成『弓浦市』の人物構築――信用できない語り手たちを始めとする作劇は、SF作家のジーン・ウルフの諸作品とも共振しうるテクニカルなものだ。そしてその技巧が支えるホラー的幻想的な要素は、1958年発表という時間を易々と越える力を持っている。逆にさくらももこの「こんすたんちのーぷるのおもいで」は全てが虚構であり、その虚構を生み出すための四苦八苦さを楽しむ内容で、最後の一文が真実の吐露であり一切の虚構に一滴で彩るようなもの――に思わせて、ラスト手前でさらりとある名称に触れて全てを逆転させる。つまり一見肩の力を抜いた虚構のやり繰りを見せて、実は完全な情報を読者に提示して物語を繰り広げていた……という性質を「こんすたんちのーぷるのおもいで」は持っており、ジーン・ウルフの『新しい太陽の書』シリーズの設定描写や作劇技術にも似た驚きがある。

ただ、ジーン・ウルフの徹底的に作り上げた精緻な人工楽園に似た諸作品や、さくらももこの『神のちから』の作者のセンスのみで一切を勝負した作品とは違い、川端康成の『弓浦市』は少し毛色の違う、作者自身の体験が濃厚に沁みこんだような要素が多々見受けられる。

作者自身の体験した要素が多々見受けられる――とは少し語弊があり、そもそも川端康成の諸作品には属人性の要素が至る所に存在する。『弓浦市』もその例に漏れない真に川端康成の名品で、例えば主人公の信用できない語り手の状況は、作者自身の状況をまさに反映していた。

「ロンドンの執行委員会から帰へてのち、私の中には私が消えてゐたらしい。いや、私の中に、別の私が生きてゐたと言つてもいい」(『雨のち晴――国際ペン大会を終つて』)。これは『弓浦市』の前年、第二十九回国際ペンクラブ東京大会開催(1957年9月)の大役を果たしたあとの川端自身の文章だ。『弓浦市』はこうした述懐の四か月後に発表された。欧州旅行からペンクラブ大会の準備と開催まで二年間を「この期間は私の生涯で、きはだつて不思議な時間であつた」と述べた川端康成にとって、作劇設定以前に自身の多忙による疲労困憊な状況の経験を少なからず作品へ投影していたことが理解できる。

一方、弓浦市の思い出を話すキーキャラの女性(五十代の村野夫人)の設定の源泉を探すとき、弓浦市すらも架空であり女性が滔々と話す過去や想いも幻だったかもしれない、と物語の運びが「かつて十年ぶりに再会した四十代の伊藤初代ではないか?」と自然と想起させてしまう(1932年再会)。

※この村野夫人=四十代の伊藤初代という推測は、(調べきれてないが)過去の研究者の方々が確実に指摘していると思われる。

伊藤初代――川端康成にとっての美神であり大きな喪失そのものとなる女性は、彼の諸作品においてアニマの中核となる存在であり、彼女の死(1951年)も知ってから十年以上経て『水郷』で明らかにするという、非常に持続的な関心の持ち方をしていた。川端康成の諸作品で有名な『伊豆の踊子』や『抒情歌』から、晩年の『眠れる美女』や『片腕』まで、至る所に伊藤初代は創作上のアニマとして散在し、特に少女の裸体描写や処女性の設定は『篝火』の頃の、十四歳前後の初代の裸体の影が確実に存在にしているのではないかと強く思う。

そして、存命時最後の出会いとなった「アニマではない現実の四十代の伊藤初代」の姿もまたイメージの源泉として、川端康成にとって影の国からの使者のように脳髄に焼き付いたのではないか? 彼が美醜の全てを余さず取り入れてきたことを思い出せば、かつての再会は必ず題材になる可能性が高い。つまり伊藤整が指摘する「残忍な直視の眼が、醜の最後まで見落とさず」(『川端康成の芸術』)という作家の志向――『みづうみ』のような作品で広く知られた――を考慮すれば「氏にのみ特有なあの無類の真と美との交錯した地点」(同上)における『弓浦市』の真として、村野夫人に仮託された可能性がある。

しかしながら、簡単に弓浦市の描写と村野夫人の語る過去が作品内の美だと捉えるだけでは、あまりにも不気味さを抱いたまま結末を迎える。むしろ村野夫人と弓浦市は切っても切れずの同一存在に近しく、主人公は得体の知れない世界そのものと対峙して、飲み込まれていったような内容だ。

例えば村野夫人は主人公に、彼女の娘の――かつての若い頃の自分とそっくりだと言葉を添えて――写真を見せてくる。そして、いま腹の中に宿した子供は、弓浦の地で逢瀬を重ねた主人公の子だとも話すのだ。主人公は全く彼女との過去の記憶がないが、しかし自身のあやふやさもあって完全否定できない。体験したことのない記憶、得体の知れない、あるいは経験したものの全く忘却してしまった主人公の過去が、まるで黄泉の淵から生き返って彼の目の前に座る――村野夫人の肉体と弓浦市の美しい情景の描写は、熟み爛れた相似形を描いている。

作家に寄せた設定の主人公に対して、ここまで対峙させたケースは川端康成の諸作品の中でも少ないのではないか? 川嶋至が指摘する「交流を拒絶された存在」(『川端康成の世界』)だったはずの女性人物でも例外的に主人公へ肉薄するような村野夫人は、いわばファム・ファタールの如き存在ではないか?

『禽獣』の千花子は主人公の虚無によって心の内に過去と共に殺され、『母の初恋』の民子は病死の電報と化した――目の前の現実=大人の女性人物は物語の流れの中でことごとくあしらわれてきたにも関わらず、『弓浦市』の村野夫人は最後まで、いや永遠につきまとう可能性すら残されている。主人公は「他人に記憶されている香住の過去はどれほどあるか知れない」(『弓浦市』)と結末近くで独白する。主人公の現実と、村野夫人の現実である弓浦市が、両方とも実であったかのように余地が残され、IFの世界――SF作品における並行世界的な感覚すら、ここでは生まれているかのようだ。過去の美を結晶化させ、鋭利な冷徹さで客観して創作へ吐き出してきたはずが、かつて再会で見た四十代の伊藤初代の肉体を「銀の鍵」にして、川端康成は多くの識者が指摘してきた「魔界」の扉を完全に開けてしまったのではないか? まるで『たんぽぽ』の西山老人のように知らずのうちに望んで……。

そう考えると、『弓浦市』は川端康成が完全に扉が開き切った「魔界」へ、作家が明確に足を踏み込む瞬間を描く、決定的な作品ではないかと強く思うのである。この作品の次はあの『眠れる美女』だ(厳密には『弓浦市』と同月に『並木』を発表)。現実では睡眠薬ハイミナールの中毒が進行しつつあった。また、「魔界」後の『片腕』とスタージョンの『ビアンカの手(Bianca's Hands)』を比較した時、両作ともフェティシズムを共通とするが、前者は作品世界の理の園で自由意志のまま結末を迎え、後者は得体の知れない世界の美に囚われ死を得る。前者は入界の契機がなく後者には契機があり、決定的な差異がある。

机上の世尊院にて

川端康成の戦後の言説や「魔界」の扉を開け切ったあとを追うと、否応なしに三島由紀夫が想起され、扉の先に三島が川端を待っているように、どうしても思えてしまう。三島の自決以後、川端夫妻が幾たびか彼の幽霊を見る、あるいは感じるエピソードがあるが、真偽はともかく興味深い。川端自身その活動初期から心霊話などに身近で、川端秀子も聖天(歓喜天)信者だったせいか、その方面には慣れ親しんでいただろう。数年前の本になるが、三島由紀夫の霊に関して工藤美代子先生の『もしもノンフィクション作家がお化けに出会ったら』が話題になったのをよくおぼえている。

また「気味が悪いやうなめぐりあはせだ~(略)~玉堂の霊が僕にこの奇遇をさせたやうなものだ」と妻への手紙に綴った浦上玉堂『凍雲篩雪図』との奇遇な出会いの他、鎌倉霊園での彼の納骨式の日時が伊藤初代の納骨日と重なるなど、川端は死後にも不思議なエピソードを残した。

そういえば、川端康成は大学生の頃に幾度となく下宿先を変えるが、浅草から根津神社前へ移り、最終的に団子坂を挟む本郷の駒込林町・千駄木町周辺に落ち着くことになる。そして『文藝年間』に記載された初の公式な住所が、徳川綱吉の側室でただ一人彼の子を産んだ瑞春院が開基した世尊院の付近だった。

ちょうど自分の記憶が抜け落ちた地域だ――そう思いつつ調べると、世尊院から出て北へ少し歩けば団子坂で、車道を挟む先のマンションが青鞜社発祥の地――かつて物集高見の屋敷があり、物集高量たちが生の記録を刻んだ場所だったのだ。この発見も今回の連想が結んだ不思議な地縁の一つだろうか?(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?