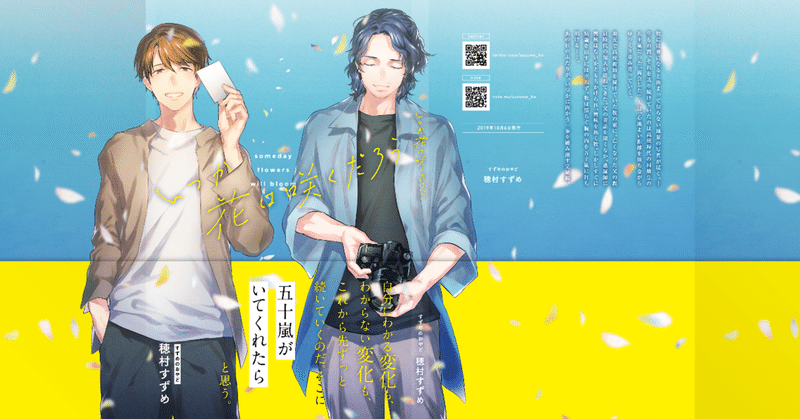

【小説】いつか花は咲くだろう

牧には春になると決まって知らない風景の写真が届く。十年もの間、それを送り続けていたのは高校時代の同級生の五十嵐だった。再会した二人は、心地よい距離を保ちながらゆっくり歩み寄っていく。

地元で高校教師を続けていた牧の家に、亡くなった父の教員時代の知人が訪ねてきた。父の昔話を聞くなか、塾講師に興味はないかともちかけられ、興味を抱く牧。しかしすぐに結論を出すには至らず、牧は揺らぐ胸の内を五十嵐に打ち明ける……。

あの日のふたりが、いつかに向かう一歩を踏み出す完結編。

表紙デザイン:MOBYさま(https://moby221.tumblr.com/)

表紙イラスト:しまだめりこさん(https://www.pixiv.net/member.php?id=42630)

ようやく咲き始めた桜と日陰に残る灰色の雪を見て、何となくシャッターを切った。

足元では愛犬のごま次郎が足を止め、しきりに草の匂いを嗅いでいる。

家族として迎えたばかりの頃は何がしたいかわからないことも多かったが、今では何をしたいと思っているかが何となくわかるようになってきた。例えば、まだ匂いを嗅いでいたいとか、散歩から帰りたくないとか、道路の金網が怖いとか、そういう具合だ。

今も、ごま次郎なりの理由があって足を止めている。実際にどう思っているかはわからないから僕の想像でしかないけれど、ごま次郎を待つ間は何を見ているのか、何を考えているのか、想像するのが少し楽しい。

「ごま、もうちょっと?」

名前を呼び、リードを軽く引いてみる。顔を上げもせず、一心不乱に小さな鼻を動かしている。どうやらまだ動くつもりはないらしい。こうなると、ごま次郎が満足するまで待つほかなく、時間つぶしにポケットに突っ込んでいたケータイを開いた。

ケータイの画面には、つい最近五十嵐(いがらし)から送られた桜の写真がある。もうすぐ花開くであろうつぼみと、すでに花弁の欠けた花を写したそれは花の変化を収めたものだ。彼らしいというか、よく満開の桜の中から見つけられるなと感心してしまう。同時に、新幹線で一時間半の場所にはもう満開の桜が咲く春がきたというのに、目の前には冬が忘れ物をしたみたいな雪がまだ残っている。

つい三日前に降った雪は、もう日陰くらいにしか残っていない。桜が咲いていたら雪と満開の桜が見られただろうけれど、残念ながら早足の桜がいくつか開いているだけだったから叶わなかった。庭の雪にはしゃぐごま次郎の写真を撮ったくらいで、今も桜は蕾のままで春を待っている。

灰色の雪を蹴飛ばすごま次郎と歩きながら、五十嵐の撮った桜の写真を思う。

新幹線で一時間半、車なら五時間、徒歩ならおおよそ二十日程度。その距離を感じて、少し不思議な気持ちになる。改めて、離れた場所にいるのだという実感があった。

同じ場所にいなければ、五十嵐が見た瞬間のものを僕が見ることは難しい。写真はその瞬間を切り取って残してくれるけれど、何となく、僕もその場に居て、見ていたかったと思うものが増えてきた気がする。

メッセージアプリを立ち上げ、自分の撮った写真を送る。ついさっき撮った桜と雪だ。ついでに足元で匂いを嗅ぐのに夢中になっているごま次郎の写真も送り、まだちょっと肌寒いと添える。少しだけ、五十嵐に見せたいと思ったからだ。

すぐに返事は来るだろうか。少し待ってみたけれど、メッセージを読み終えたという印は付かない。仕事中かもしれない。邪魔をしただろうか。いや、読まれていないのだから邪魔ではないか。

ぐい、と手元のリードが動く。満足したらしいごま次郎が、もう帰るとばかりに家へと向かう道へずんずん歩き出していた。リードを引くごま次郎の力は思いのほか強い。ケータイをポケットにねじ込み、早足で追いかけた。

ごま次郎と競うように歩いているうち、いつのまにか家に着いてしまった。ついでに玄関ポストを開ければ、見慣れた厚みの封筒が届いている。

牧清一(まきせいいち)様、と宛名にある僕の名前は今年も少し左下がりの癖字だ。封筒を裏返した面には五十嵐千晴(いがらしちはる)という差出人の名前がある。今まで頑なに差出人の名前を書かなかったというのに、ようやく名前を書く気になったらしい。小さく書かれた名前に、つい笑みが漏れた。

ごま次郎は早々に玄関に飛び込み、濡れタオルを持つ母と一定の距離をとって見つめ合っている。泥だらけの足では家を歩かせないという母の誓いは固く、ごま次郎が濡れタオルから逃れられたことはない。散歩から帰るたびに悲壮な鳴き声を上げるので何ともかわいそうなのだが、こればかりは代わってやることもできないのだ。

「ただいま。ごま、お兄ちゃん先にいくね」

「あ、清一! 母さん、この後ごまと出かけてくるからお留守番よろしくね」

封筒を片手に玄関に上がれば、うなぎみたいに体を捩らせるごま次郎の前足を拭きながら母が言う。

「モフちゃんの家?」

「そうなの。今日はユキちゃんも来るんだって」

「お友達いっぱい居ていいねえ、いってらっしゃい」

このところ、母はごま次郎と一緒に出掛けることが増えた。

ごま次郎は、よく母と散歩に行く。散歩に行けば他の犬に会うこともある。毎日顔を合わせていくうちに会話が増え、今ではお互いの家を行き来する仲の友人になったらしい。

僕も母の友人には何度か会ったことがあるし、ごまと散歩をしているときに声をかけられることもある。僕より友だちが多いんじゃないか、とごま次郎に言ってみたのだが、ごま次郎は何も聞こえていないみたいにいつもと同じ顔をしていた。

玄関でごまが小さく吠える声がする。リードの金具がかちゃかちゃと鳴り、はしゃぐ声が遠くなる。しばらくしてから庭の車が出て行く音が続いて、ゆっくり楽しんできてと言えばよかったなと今更思った。

友人との時間が楽しいことは、僕もよくわかる。それだけに、時間を気にせず楽しんでほしいと思っている。何となく言葉にするのに気恥ずかしさがあって伝えたことはないが、母が楽しそうであること、ごま次郎が遊び疲れてぐっすり眠っていることは、僕にとっても快いことだ。

さて、家には僕ひとりで、手元には五十嵐から届いた分厚い封筒がある。別に五十嵐から届いた写真を隠す理由もないのだが、友人から贈られたこれは僕にとっては宝物のようなもので、だからこそ、ひとりで見たいと思っている。

タイミングが良かった、とついにんまりしてしまう。テーブルの上にあったチラシの束を端に寄せ、封筒を切る。封から分厚い写真の束を取り出して広げれば、見知らぬ景色を切り取った写真たちが広がった。

「あ、ごま次郎」

知らない景色を写した写真の中に、秋に公園で撮った走るごま次郎や、スカイツリーの内部見学ツアーで撮った延々続く鉄骨が交ざっている。

五十嵐と一緒に見た景色だ、と思うとつい口元が緩む。これは一緒に見た。僕も知っている場所だ。思わず自分のケータイに保存してある写真を引っ張り出してきて見比べてみる。同じ場所にいても違うものを見ているというのは何だか不思議で、面白い。

――ピンポーン、とドアベルが鳴った。

慌てて立ち上がり、テレビホンを取る。宅配が届く予定があっただろうか、それとも回覧板だろうか。

「はい、お待たせしました」

「こんにちは。明夫さんはご在宅ですか?」

テレビホンに映ったのは、父より幾分か年上に見える初老の男性だった。白いシャツにベージュのダウンベスト、ゆったりとしたラインのデニムは膝丈で、思わず寒くないのだろうかと気になってしまった。

明夫、というのは父の名である。在宅も何も、父はこの世を去って五年が経っている。時折顔を見せてくれる父の友人の来訪はあったが、どうやらテレビホンの向こうにいるこの人は父の死を知らないらしい。

かしこまった服装ではないあたり、何かの営業で訪れた人ではない。存命であると思っている人に突然死を知らせるのは少し迷ったけれど、言わずに誤魔化すのもおかしな話だ。

「……父は四年前に亡くなりまして」

えっ、とテレビホンの向こうで驚きの声がした。母がいれば父の知り合いかどうかくらいはわかったかもしれないが、生憎僕にはわからない。

「……そう。お線香をあげさせていただいても?」

「父も喜びます」

少々お待ちください、と言ってからテレビホンを切る。五十嵐の写真をまとめ、チラシの上においた。ごま次郎のおもちゃを拾っておもちゃ箱にしまい、部屋をぐるりと見渡しておもちゃの取りこぼしがないか確かめてから玄関へ向かった。

線香の香りがしている。

手土産のつもりだったのだけれど、といただいた最中は父が好んでいたものだった。少なからず父と親交のあった人であるのは確かだろう。弔問の挨拶だけでお見送りするのもどうかと迷って、良ければ父の話を聞かせてほしいと切り出した。

父と同じ教師になり、今になって聞いておけばよかったと思うことばかりある。直接聞くことはもはや叶わないけれど、父を知る人から話を聞くというのは今からでもできる。彼は、にっこりと笑って快諾してくれた。

「すみません、粗茶ですけど……」

いただいた最中のうちいくつかは仏間の父にも供えた。残りをお盆に乗せて、客間のテーブルに乗せる。

「いやいや、突然お邪魔したのは私の方だからね。たまたまこの辺に寄る用事があったから来てみたんだけど、四年前か……ちょうど教職から離れて引っ越した頃だな」

何しろ突然のことであったから、父の知人まで連絡が届いたかどうかわからなかった記憶がある。父のケータイにあった電話帳は網羅したし、年賀状のやりとりがある人に連絡もした。逆にいえば、そこに名前がなかったのなら、伝えられることは出来なかったかもしれない。

「父とは同僚、のような……?」

「ああ、随分昔に明夫くんと同じ学校で教鞭を取っていてね。いつだったか、冗談で退職しても教職からは離れたくないから塾でも作ろうか……なんて話をしていたんだ」

「塾、ですか?」

彼は小さく頷いて、デニムのポケットから薄いカードケースを取り出し、名刺を渡してくれた。慌てて両手で受け取る。石神彬(いしがみあきら)という名前の横に、経営している塾の名前が並んでいた。このあたりでは、見ない塾の名前だ。

「たまたま縁が合って定年退職を機に塾を開いたという具合だけどね。明夫くんもそろそろ定年だろうから約束を覚えていたらと思ったんだが……」

遅かったね、と言う口調は柔らかい。しんみりとした空気に耐えかねて、最中に手を伸ばした。荒めの粒あんと一緒に有塩バターが入っていて、甘じょっぱくて美味しい。父も、同じ部分を好んでいたのを思い出した。

「そういえば、清一くんも教師だっけ」

「あ、はい。今は高校で……」

「興味あるかい、塾講師」

言われた意味を理解するまでに三度瞬きをした。

「僕が、ですか?」

石神さんはにやりと笑ってから一度頷いた。ポケットから四つに折りたたんだチラシが出てくる。学習塾、個別指導も対応、小学生から高校生までといった言葉が並んでいる。チラシと石神さんの顔を交互に見て小さく首を傾げれば、再び石神さんが笑った。

「ちょっとツテがあってね、埼玉で新しく塾を開く準備をしてるんだ。教えるということは変わらないけど、教師と塾講師だと何を目指して教えるかが変わってくるから面白いよ」

私個人の考えだけどね、と一言添えて、石神さんはチラシを僕にくれた。

「そういえば、明夫くんの話をするんだったね。悪いね、私の話から始めてしまった」

「あっ、いえ……何か、ええと、あんまり……考えたことがなかったので」

「そうか、それなら考えてみてもいいと思うよ。新しいことを始めるのは悪くないから」

悩んだらいい、といつか五十嵐にも言われたことを思い出して、どきりとした。

「そう、ですね」

考えることを今までしてこなかったのなら、これから考えてみてもいい。そうだ、大人でも悩んで、迷って、考えてもいいのだ。僕はもうそれを知っている。

石神さんの話に出てくる若いころの父は教職に熱心で、同時に母と僕のことを常に考えていた。母との生活のことであったり、僕の成長についてだったり、家の外で家族のことを思う父が居たのだ。生徒を思う気持ちもあり、家族を思う気持ちもあり、もしかしたらあまりにたくさんのことをしすぎて早く逝ってしまったのかもしれないと思うほどに。

父の話を聞く傍ら、少し考えてみた。

僕はこの先どうしたいのだろう。教師という職は好きだが、このところは疲労が残る日々で、何かを変えようなんて思いつきもしなかった。そういえば、五十嵐にも無理をしないよう言われたこともある。無理をしているとは思わないが、疲れているとは思う。

「長居をしてすまなかったね、私はそろそろお暇させてもらおうかな」

石神さんは僕の知らない父の話をたくさん聞かせてくれた。ふと時計を見上げれば彼を招いてから一時間ほど経っている。話を聞くのと考えるので頭がいっぱいで、時間のことをすっかり忘れていたらしい。

「引き留めてしまってすみません。父の話が聞けて、とても嬉しかったです」

「いやいや、これくらいならいつでも……あ、それと、清一くん」

石神さんは悪戯っぽく笑って、小さくチラシを指さした。

「気になったらいつでも連絡待ってるよ」

機会があれば、と応える僕はちゃんと応対できていただろうか。

石神さんを見送り、客間の最中とお茶を片付けてリビングのソファーに背を預ける。

父の話を聞くと、いつも不思議な気持ちになる。話に聞く父は、僕の知っている父の姿と違う。僕から見た父と、同僚として見た父の姿が異なるのは当然なのだろうけれど、こんなに近くにいたのに知らないことがたくさんあったのだと思う。

父も、僕と同じように悩んだことがあったのだろうか。

ふうとため息を一つ、ポケットに入れたままのケータイを取り出す。

桜と雪の写真がある。スカイツリーの複雑な鉄骨の写真がある。ごまと一緒に走る五十嵐の写真がある。

五十嵐と話がしたい、と思った。僕は、自分のことばかりを考えている。

帰宅した母に石神さんの来訪と父の話を聞いたことを話し、塾講師はどうかと誘われた話は言わないでおいた。チラシと名刺は部屋に持ち帰って、五十嵐から届いた写真の横に小さく折りたたんである。

写真を一枚ずつアルバムに綴じる。雨上がりの水たまり、風に膨らんだカーテン、誰もいなくなった部屋。薄暗い中に一筋光が差すような、その光が引き立つような写真ばかりが目につくのは、僕の中にひとつの可能性があることに気が付いてしまったからだろうか。

ぶる、と机の上にあるケータイが震えた。画面を覗きこみ、五十嵐からのメッセージであることを確認して急いでロックを解除した。

――こっちは結構春だよ。今日もロケ撮で花見てきた。

どうやら、今日は外で撮影の仕事だったらしい。日中の庭園と、薄暗い中でライトアップ器具を片付けるスタッフらしい人の移りこんだ写真が添付されていた。満開の桜の花はやはり、こことは違う場所なのだとまた考えてしまって、小さく頭を振った。

不意に、五十嵐と話がしたかったのだと思い出した。

ケータイをタップする。お疲れさまと共に、これから電話してもいいか尋ねる。外での仕事であるなら、まだ家には着いていないのかもしれないと思ったのだ。

返信はすぐあった。あと三十分で家に着くから俺からかけるよ、という五十嵐からのメッセージを見て、机に突っ伏す。ほっとしているような、けれど何と切り出せばいいかわからないような、こういう風に悩むのが嫌で考えることをしなかったのかもしれないとため息が漏れた。

考える。石神さんの言葉にどきりとしたのは、塾講師という職と場所であれば僕のやりたいことが出来るのではないかと気が付いてしまったからだ。

教師として、生徒を支えるのは好きだ。それ以外の雑事も、生徒たち巣立って行くのを見ると浮かばれるような気もする。けれど、教師というのは教えるだけが仕事ではない。生徒の進路、父兄の応対、学校運営への協力、生徒たちの部活動のサポートが平行して発生する。理解はしている。納得もある。

ただ、その積み重ねた時間で、生徒が本当にやりたいと思っていることを、できるようになりたいと思っていることを、助けることができるのではないかと思うと歯がゆかった。もっと力になってやれることもあったのではないか。教えるということだけを考えるのなら、教師ではないほうが――例えば塾講師のほうが、より親身に、生徒の成長に寄り添ってやれるのではないか。それなら職を変えるのは、別段特別なことではないように思う。けれど、それが本当に正しいのだろうか。

これは、だめだ。自分で自分の考えをまとめることが出来ない。

一度考えるのをやめよう、と身体を起こしたところで五十嵐から電話がかかってきた。どうやって切り出そうかというのはまだ考えていなかったけれど、反射的に電話に出ていた。

『もしもし、牧?』

低い声がしている。遠くでビニール袋ががさりと揺れる音がした。買い物をして帰ってきたのだな、と思うと五十嵐の生活の気配に触れるようで、少しほっとする。

「もしもし、突然ごめん。写真届いたから、言っておこうとおもって……今年も見せてくれて、ありがとう」

五十嵐が撮った写真が送られてくるというのは僕にとっても特別なことだ。自分がケータイで写真を撮るようになってから改めて思ったが、撮った写真をわざわざ手に取れるような形で見せてくれるという手間をかけてくれているのだとわかって、余計に照れくさいような、嬉しさがあった。

『届いてよかった』

「ごま次郎の写真、やっぱり五十嵐が撮ったほうが上手いよ。躍動感があるもの」

『でも俺が撮るとごま次郎の表情が堅いから。牧が撮るのが一番いいよ』

話題が、本題から遠い。いや、僕の都合で聞きたいだけの本題だから、本当なら五十嵐に話さなくてもいいのだ。ただ、五十嵐ならどう考えるだろうと知りたいのも僕なのだ。

「えーと、あと……」

不自然に、言葉が途切れてしまった。電話の向こうにも沈黙がある。黙り込んだまま、空白の時間が何秒か過ぎて、ふっと五十嵐が笑う声がした。

『次はいつ遊ぶ?』

「あ……そうだね、冬から遊んでない」

前に会ったのは、年始の頃だった。実家に帰ってきた五十嵐と出かけたくらいで、しばらく顔を見ていない。どうやら、五十嵐は僕が遊びの誘いを切り出しかねていると思ったらしい。

実際、次はいつと決めないとお互い時間を合わせるのは難しいから、ついでに聞こうとは思っていた。それに、電話で話を聞くより、顔を合わせて話を聞く方が良いかもしれない。それまでこのことを考えるのは一度止めておこうと、チラシを引き出しにしまった。

「……ゴールデンウィークが明けたら運動会があって、そのあと中間テストだから……六月の半ばくらいはどうだろう?」

有休は、と一瞬考えたがその頃なら土日を使って十分行けるだろうとも思う。近頃、忙しいときには土曜も日曜も学校に居ることがあるから、どうにかどちらも出ないで済むように調節しなければならないだろうけれど、それくらいは僕が頑張ればどうにでもできることだ。

『わかった。なんかいい場所、探しておくよ』

何度か五十嵐と遊ぶうちに、僕が上京する目的が特になければ五十嵐が僕に見せたいものを決めてくれるようになった。遊びに行ける時期だけを伝えたから、見たいものは特にないというのが五十嵐には伝わっていて何となく胸をなでおろした。

「五十嵐」

『ん?』

「……楽しみにしてる。また連絡するね」

『わかった。じゃあ、おやすみ』

「おやすみー」

電話を切る。通話時間は三分ほどで、何となく、次に会う約束をしただけで気持ちが落ち着いた気がする。会った時に話そうと決めたからかもしれない。単純な自分に少し笑ってしまう。けれど、それで気持ちが晴れるのなら、五十嵐への手土産は奮発しなくては。

カレンダーを見る。四月の日付はまだ始まったばかりで、六月は遠い。五十嵐に会って話すまで、もう少し、自分のことを考えてみても良いのかもしれないと思った。

*

化学実験室から見える花壇の紫陽花が咲いた頃、ようやく遊びの時間が取れた。

全国的に梅雨入りが報じられた週末、天気予報曰く降水率は八十パーセントあるらしい。新幹線が東京へ近づくにつれ空が暗くなっていく。せっかくの遠出なのに雨かと思えば気が滅入るけれど、わざわざ雨の日に遊びに行くことはないからこれも貴重かもしれない、なんて考えてしまっている。久しぶりの遠出に大人げなくはしゃいでいるな、と苦笑が漏れた。

間もなく終着駅への到着を予告するアナウンスが鳴り、乗客たちがざわざわと動き出す。

一泊分の荷物が入ったボストンを膝に乗せ、いつものようにそろそろ着くと五十嵐にメッセージを送った。返事はすぐに来て、今日は新幹線乗り場の改札近くにいる、とある。駅を出ずに合流するということは、このまま電車でどこかへ行くのだろう。そういえば、まだどこに行くかを聞いていなかった。どこに行くのか尋ねようか迷ったが、新幹線のスピードが緩む。もうすぐホームにつくのであれば、直接会って聞いた方が早い。了解の返事をした後、ゆっくりと新幹線が止まった。

動き出す人たちに続いて東京駅のホームに降りた瞬間、湿った匂いとむっとした空気に迎えられた。六月下旬ともなれば、梅雨と同時に初夏でもある。じっとりとした空気が纏わりつくようで、何となく不快さがある。気温の高さに由来しない暑さ、気の晴れなさもあまり得意ではない。ただ、こればかりは人の力でどうにかできるものでもなく、早々に諦めて歩き出した。

いつもと同じようにエスカレーターを降り、新幹線の切符だけを通して改札を抜け、人混みの中に見覚えのある顔を見つけて小走りに近寄った。

「久しぶり」

声をかける。ケータイの画面を見つめていた五十嵐は顔を上げ、ほっとしたように表情を緩ませた。一度目に東京に来た時だったか二度目に来た時だったかはっきり覚えていないのだが、大きな駅に不慣れな僕との合流に小一時間使ったことがある。それだけに、スムーズな合流のたびに五十嵐が安堵の顔を見せるようになった。

「久しぶり。午後から雨強くなるんだって、牧、傘は?」

「折り畳み持ってきたよ」

再会を手短に済ませ、そのまま駅の中を行く五十嵐に続く。東京駅は今までも何度か来ているというのに、いまだに駅のどこを歩いているかがさっぱりわからない。上を見ながら歩けば大体なんとかなると五十嵐はよく言うけれど、僕としては五十嵐の背中を追いかけて歩くのが一番安全だ。いつもより割合きっちりと結ばれた五十嵐の髪を見ながら、山手線のホームに上がった。

「そういえば、今日どこ行くの?」

「庭園。俺の仕事の下見も兼ねてて、昼間の雰囲気が知りたいからいくつか撮ってみてって頼まれてる」

庭園、と言われた言葉をそのまま繰り返してしまった。庭園と聞いて思い浮かぶのは、地元の遊園地に昔あった緑を使った小さな迷路くらいだ。それは迷路であって庭園ではないのだけれど、僕の頭の中では庭園という言葉と結びついている。迷路庭園、みたいな名前の施設だったのかもしれない。

ホームに電車が入ってきた。降りる人を見送って乗り込み、空いた座席に腰を落ち着ける。座った瞬間から五十嵐は眠たそうに瞬きを二度した。僕は普段とそう変わらない時間に目覚めたけれど、五十嵐は早起きだったのかもしれない。

「何駅? 五十嵐、寝てていいよ」

「駒込……じゃあちょっと、目瞑ってる」

そのうち寝るだろうな、とつい口元が緩む。こういうときに隙あらば寝るという五十嵐の姿勢は昔からずっと変わらない。斜め後ろの席から見ていた横顔と、今横で眠っている横顔はあまり変わっていないように見えて、高校生であったころの僕たちはまだ案外近くにいるような気がして少し不思議な気持ちになった。

庭園は僕の記憶にある庭園とは全く違っていた。

小高い丘と池、それと生い茂る緑のどれもに手入れが行き届いているのがわかる。手をかけられた緑というのは、それだけで価値のあるものだ。どこを見てもきれいで、このきれいさは高校生の頃の僕ではきっとわからなかっただろうと思う。

「空いてるから見やすいね」

「そうだね、それはある」

庭園は人気がなく、雨音だけが在る。東京なのに人気が少ない場所なんてあるのだなあ、なんて思う。ここは人より緑が多く、しっとりと濡れる緑の空気が満ちているような気すらしてくる。

入場料の支払いと共に手渡された園内マップを見る。まともに歩き回ったら日頃の運動不足も一気に解消できそうな広さだ。写真付きのパンフレットにはしだれ桜とつつじ、秋の紅葉の写真が使われていて、なるほど今はこの庭園の閑散期であるらしいと知る。

「じゃあ歩きながら撮っていく?」

「うん、練習も兼ねて」

パンフレットを片手に足が止まる。練習、という言葉なんて大人の口からは久しぶりに聞いた気がする。生徒たちはよく口にする言葉だけれど、周囲ではあまり聞かない言葉だ。

「五十嵐も練習するんだ……」

「するよ。高校のときもずっと見てたでしょ……また付き合わせて悪いけど」

あれ練習だったんだ、と小さく呟くと五十嵐は肩を震わせた。どうやら笑っているようだった。

誰しも、最初から思ったようにできるわけじゃない。だから下調べなり練習なりが必要だということは僕も知っているし、わかっている。けれど、今でも練習が必要だなんて、五十嵐は自分の技術に熱心なのだなと思う。僕はどうだろうかと、少し考えてしまった。

そういえば、ただ遊びに来たわけではなかったのだと思い出した。いや、思い出さないようにしていたのかもしれない。この土日のうちにきっかけを作って話そうと決め、マップとケータイを手にビニール傘を射して歩く五十嵐に続いて歩く。

ふと紫陽花が目に留まって立ち止まった。ガクアジサイだ。中央にある小さな蕾のような部分が花本体で、蕾を囲うようについている花びらのような部分が、花を支える額なのだと聞いたことがある。同時に、手毬のような、よく見かける形のホンアジサイの原種なのだとも教えてもらった。学校の庭に生えているのも、手毬のような紫陽花である。

誰かとの雑談で、ガクアジサイにはホンアジサイと違った魅力があるとか、そういう理由で新規の品種が増えているのだと聞いた。この紫陽花は新しいものだろうか、それとも原種に近いものなのだろうか。考えてみて、そもそも紫陽花の品種なんて全く知らないことに気が付いた。ガクアジサイとホンアジサイの違いは覚えていても、品種のことまで調べる意欲はなかったらしい。

――練習も兼ねて。

ついさっき聞いた五十嵐の声が耳に残っていて、知らないことを知らないままにしていた自分に気が付いた。こうなると、調べないではいられなくなって、ケータイで紫陽花の写真を撮って五十嵐を追いかけた。

知らないとわかったのなら、知りたいと思う。新しいことを知ると知らないことが増えていくのもまた楽しい。少なくとも、僕にとってはそうだ。後で調べよう、と記憶の端に留めておく。

五十嵐は、時折立ち止まっては手のひらほどの小さなカメラを構えてシャッターを切っている。確かに、こうやって写真を撮る五十嵐の姿を僕はずっと見ていた。練習、と言うのは今まで気が付いていなかったけれど。

「何か気になるものあった?」

追いかけてきた僕を見つけた五十嵐が言う。

「うん、紫陽花がね。後で調べようかなと思って」

五十嵐はふうん、と言ってまたゆっくりと歩き始める。五十嵐のビニール傘と僕の折り畳み傘がぶつかると、雨のしずくが弾けて落ちる。距離を置いて歩くのが、少しだけもどかしくなった。今なら話せるな、とも思った。

「五十嵐に、ちょっと聞いてほしいことがあって」

「……何?」

五十嵐は歩みを止めない。僕もそのまま、歩き続ける。

「転職しようか悩んでる」

「えっ」

五十嵐が止まった。振り返る。傘の骨が当たって、また雨のしずくが弾けて落ちた。驚いたけれど、五十嵐の表情のほうが驚いていたので僕の方は落ち着いてしまった。

「父の知人から、塾講師に興味はないかって話があって。……決める、というところまで気持ちが出来てないっていうか」

胸のあたりで指先をぐるぐると回す。 決められないから他人に意見を求める僕は、父ほどちゃんとした大人ではないのかもしれない。ただ、相談できる友人がいるのは幸いだった。五十嵐がじっと僕を見た。

「牧が決めることだから、俺の言うことは……まあ、話半分で聞いてほしいんだけど」

眠たそうな目。いつもより波打った髪。しっとりと濡れた肩。前置きで責任を持てないといいつつ、五十嵐が真剣に考えてくれていることは僕にも伝わっている。

「興味があるなら、とりあえずやってみるのもいいと思う」

「……とりあえずやってみる、かあ」

「やってみて合わなかったらその時にまた考えるし。何より、悩むってことはやってみたいんじゃないかな、と思う……」

五十嵐に言われてみて、ようやくやってみたいと思っていることに今更気が付いた。僕自身が自ら変化をしていくタイプではないからこそ変化の機会は貴重で、悩んで、迷って、考えているとも言える。父に変わるチャンスを与えてもらったような、そんな気すらしている。

「五十嵐は……こういうの、全然迷わない?」

「転職とか?」

そう、と頷けば五十嵐は傘を反対の手に持ち替えて、少し首を傾げる。どうやら何を言うか考えてくれているらしい。僕からすれば、住む場所を変え、仕事を変えていく五十嵐は、少し眩しく映る。それくらい思い切りが良ければ僕もこうやって悩まないのだろうか、とも思う。

「迷うし悩むけど……やってみてからじゃないとわからないし、案外やり直せるからいいかな、と思ってやってみることにしてる」

「やり直せる……」

目から鱗が落ちる感覚というか、今まで考えたこともない部分を指摘されたような気分だった。同じところに戻らなくても、場所を変えて同じことを続けることは出来るだろう。そのために身につけた技術なのだからと思えば、五十嵐の言う言葉は深く沁みた。

「それに、どこでもやることは同じだよ」

仕事だからね、と言う五十嵐の横顔は僕よりずっと大人に見える。

少しだけ、今と何が変わるだろうと考えてみた。学校ではなく、別の場所で生徒を持つこと。教えるということは変わらないだろう。コミュニケーションを取ることも同じだ。それなら何が大きく変わるかといえば、僕の環境だけで、やるべきことは何も変わらない。

父にもこんな悩みがあったのだろうか、と一瞬考えた。冗談でも石神さんと塾の講師になろうかなんて話をしていたくらいだから、その頃の父も僕と同じように迷ったり悩んだりしたのかもしれない。僕の想像でしかないけれど。

「まあ、俺の考えだから参考にならないかもしれないけど……」

「いや。全然、参考にする。ほら、転職に関しては五十嵐のほうが経験多いし」

それもそうか、と五十嵐が笑う。環境を変える、なんて僕からしたらとても大きな変化を、五十嵐はもう何度も繰り返している。何事もない、というように。迷うとか、変わるとか、そういうことを繰り返していく中で、人を頼ったり支えたりする。五十嵐にその自覚があるかわからないけれど、僕は五十嵐に支えられてばかりだな、と思う。ただ、悩みをひとりで溜め込んでいたときよりずっと、大人になった気がしている。案外、悩んで、迷って、それでも選んでいくというのが大人になるということなのかもしれない。

「あー、びっくりした。何の話されるのかと思った」

「ごめん、突然こんな話で……あ、休憩しようか。この先にお茶屋さんがあるらしいよ」

庭園の中に、抹茶と練り菓子を出してくれる休憩所があるのを園内地図を見て知っていた。もう少し歩けばあるから、と五十嵐の前に立って歩き出す。

「何か、答え出そう?」

「……うん、ちょっと。やってみようかなって気持ちになってきたところ」

「そう、……なんか、助けになれることがあったら何でも言って」

「ありがと」

五十嵐の声が僅かに弾んでいるのがわかる。僕の声もまた、迷いから開放されて明るい声が出た。ついさっきまで沈んでいたとは思わないが、胸がすっと晴れたような快さがあった。

雨が降っている。空は曇っているし暑いような寒いような、妙な天気だ。なのに、妙に足が軽い。一つ、答えが出せたことが嬉しいのだ。これからも迷って悩むたびに、今日のことを思い出すだろう。視界の端に、紫陽花が見えた。

*

紅葉がまだ色づかない。日が落ちるのは随分早くなって、時折吹く風にも冷たさが交ざるようになってきた。雁が来るまでまだしばらくあるだろうが、秋は目前だ。

金曜の夕暮れ、家路を急ぐ人たちの足は早く、どこか解放されたような空気で満ちている。いつも通り家に帰るつもりだったのだけれど、何となく落ち着かなくて足が止まった。そろそろ鮭が美味い頃だし、ご飯でも食べて帰ろうか。それとも本屋にでもいって棚を一つずつ見て歩こうか。そんなことを考えていたら、五十嵐の顔が浮かんだ。今日のことを聞いてほしいな、と思うのと同時に、止まっていた足は駅に向かって動き出していた。

新幹線の時間を調べて、ターミナル駅へ向かう。自由席のチケットを買って、ホームでぼんやりと新幹線が来るのを待っていた。

僕はと言えば、薄紫の空を見ながら、すっかり暗くなった駅のホームに立っている。鞄が重い。持ち帰りの書類が詰まっているのだ。疲労もあって、少し眠いのに妙に意識は覚めていて、そわそわと落ち着かない。

気持ちを落ち着けるためにケータイを開く。次いでメッセージアプリを立ち上げ、五十嵐に向けてメッセージを打つ。

――退職届け、出してきた。

指先が一瞬迷ったけれど、送信を押す。一言送ると、続けて指が動いた。片手では入力し辛くて、鞄を足元に降ろす。鞄が重いのは退職に伴う手続きやら今後の引継ぎの手引なんかをまとめたファイルが一式と、塾講師になるにあたって石神さんが手配してくれた条件面をまとめた契約書なんかが入っているからでもあった。

――急でごめん。今日、これから会える? そっち向かってる。

夕方のホームには僕が思っていたよりずっと人がいる。皆、どんな理由があってここにいるのだろうと考えてしまう。家に帰るのかもしれない、仕事に向かうのかもしれない、誰かに会いにいくのかもしれない。僕はどれだろう、と考えているうちにホームに新幹線が滑り込んでくる。

五十嵐からの返事はない。一瞬足が止まりかけたけれど、周囲の空気に押されるように車両に乗り込み、空席に腰を落ち着けた。ざわざわとした空気は発車と共に静かになって、あとは窓の外を流れていく夜景だけが残った。

返事が来なかったらどうしよう、ということに今更気が付いた。考える順番が逆だ、と思わず苦笑する。もし返事が来なくても、五十嵐に会えなくても、それは突然連絡した僕が悪いだけの話だ。何もせずにただ行って帰るだけでもいいのだし、とりあえず行ってしまえば何とでもなると考えて流れていく夜景を見ていた。明かりは徐々に少なくなり、夜が深くなっていく。

メッセージを送った後、ずっと握っていたケータイがぶるりと震えた。画面を見れば、五十嵐からの返信が届いている。返事が来なかったら、と考えていたから、表示される名前に少しほっとした。

――大丈夫。大宮?

そう、と返事を打つより先に、五十嵐からさらにメッセージが届いた。

――泊まっていく?

宿を強請るみたいなメッセージになってしまった、とまた苦笑する。大宮で降りる予定であることと、泊まらせてくれると大変助かると返事をする。到着予定時間も添えれば、わかったと返事があった。安堵とともに、よろしくと頭を下げる犬のスタンプを送る。

五十嵐の優しさに甘えている自覚はあった。それでも、真っ先に浮かんだのが五十嵐で、話したいと思うのも彼なのだ。

ふと思い出して母に宛てたメッセージを書く。今日は外泊するからと送れば、了解の返事と共にすやすやと眠るごま次郎の写真が送られてきた。つい頰が緩んでしまう。これで安心して行ける、と思えば体の力も抜けた。

新幹線は真っ直ぐに東京へ走っていく。あと二時間もすれば、五十嵐に会える。東京はもう秋なのだろうかと少し考えて、それから目を閉じた。

大宮駅に降り立つ。終電の時間が近いのもあって改札付近は人が多い。ざわざわとした賑やかさと、僅かに酒の匂いがする。こういう風景は場所が変わっても似ているなと少し不思議な気持ちになる。金曜の夜、というのはそういう力があるのだなとも思う。

改札から出ると、五十嵐が見えた。目が合う。あ、と声が漏れた。鞄が重い。それでも、小走りに五十嵐の元に向かう。

「五十嵐」

人の流れの中、立ち尽くす。何も言葉が思いつかなくて声が詰まってしまった。

あの秋の日の小さな逃亡と、それから何度となく重ねた時間とを思い出している。逃げてもよくて、迷ってもよくて、自分で選んでもいい。一度選んだものを変えてもいい。それから僕はひとつを選んで、少しだけ変わることができたのだ。それは五十嵐のおかげなのだと、僕はもうわかっている。

「牧、お疲れ様」

五十嵐が僕の肩をぽんと叩く。言葉が出ない僕を見て、先に声をかけてくれたのだ。声のやわらかさに、労う微笑みに、なんだか泣いてしまいそうになった。本当に突然の来訪で悪いなと思う気持ちと同時に、僕を待っていてくれたことに、五十嵐に会えたことにほっとしている。今まで胸のうちを占めていたそわそわとした気持ちが、薄まっていく。

「……ありがとう」

「いいよ、飯買って帰ろう。俺もさっき帰ってきたところだから」

言われて初めて、五十嵐も重たそうなリュックを背負っていることに気がついた。たまたま時間が合ったのか、仕事終わりから待っていてくれたのかはわからないが、じんわりと胸が温かくなった。手土産くらい持ってくればよかった、と思うのだが今更考えても仕方がない。それどころか、泊まる用意もなくここに来てしまったから何の支度もない、と気がついた。

「あ、僕もまだ……ついでに着替え買っていい? どこか開いてるかな」

「んー……あと三十分くらい早かったらあったけど……下着くらいならコンビニで買えるし、服なら貸すよ」

「都会なら遅くまでやってるんだと思ってた……」

「まあ、ここ埼玉県だからね」

五十嵐がふっと笑うのに釣られて、僕も笑った。それから、思い出したように腹の虫が鳴く。空腹も忘れていたらしい自分に、苦笑が漏れた。

何を食べたいかというより、開いている店に飛び込んで目についたものをとりあえず買う、という何とも無計画な買い物をした。ついでに下着と歯ブラシも買って、それからようやく五十嵐の家へ向かった。

夜風は冷たく、秋を感じる。夏が終わると思うと、あのむせかえるような熱帯夜が恋しくなるような気がするのが不思議だ。終わる、となるとやはり名残惜しいものなのかもしれない。

五十嵐の家に着く。鍵を開けて、玄関に入った瞬間五十嵐がぴたりと足を止めた。

「ごめん。五分貰っていい? 朝出てきたままだから足の踏み場がない」

「全然、突然来たのは僕だし……そういえば、いきなりで本当にごめん。ありがとう」

「え? それはいいよ、じゃあ終わったら呼ぶから」

五十嵐は何でもないという風に言って緩く微笑む。そう言ってくれると僕もほっとした。

買い物袋を預かって、しばらく玄関で待った。ばさばさと紙をまとめる音と、小さく掃除機の音もする。そこまでしなくてもいいのにとは思うが、突然来た身としては何も言うべきではないことくらい僕もわかっている。そういう部屋を見られたくないのだろうという五十嵐の気持ちもわからないではないとしばらく待って、五十嵐に呼ばれてから部屋に上がった。

「あれ」

部屋を見た瞬間、違和感があった。何となく部屋が広くなったように見えたのだ。部屋を見渡したままぼんやりとしている僕を見て、五十嵐が首を傾げる。座る場所ならここ、とテーブルの端を叩かれて座ったとき、ようやく大型のラックが無くなったことに気が付いた。

「あの棚、なくしちゃったんだね」

「うん? ああ、そろそろ引っ越すつもりだから……大きい家具は持っていくの大変だし、処分した」

そうなんだ、と相槌を打ってふと一つ思い出したことがある。座って、自分の鞄を開ける。ぎっしりと詰まった紙の束を見ると、紙は重いのだなと改めて思う。いや、今は紙の重さではなかった。石神さんから貰ったファイルを探し、テーブルの上に乗せる。五十嵐はファイルを手に取るでもなく、じっと僕の顔を見た。

「これがお世話になるところで、春から僕もこっち住むんだけど……今の今まで、引っ越しの荷物作るのとか、部屋を探すのとか考えてなかった」

教師を辞める、新しく仕事を始める、ということに頭がいっぱいで環境が変わるということが頭から抜け落ちていた。今までずっと実家で世話になっていただけに、自分の住む部屋を探すのも引っ越しをするのも初めてだと言えば、五十嵐はちょっと見てみようか、とケータイを取り出した。テーブルに買ってきたものを並べつつ、石神さんから貰ったファイルの中からチラシを抜き出して五十嵐に見せる。五十嵐はチラシにある住所をケータイに打ち込んで、賃貸情報サイトを開いた。僕はビニール袋に入った箸を取り出して、値引きシールの貼られたから揚げをひとつ摘まみながら、隣で画面を覗き込んでいる。

「……俺が聞いていいのかわかんないけど。仕事のこと、家には話した?」

五十嵐は顔を上げずに言う。心配してくれているのだろう、聞いていいかどうかと前置きをしてくれるところが優しい。この数年で随分距離が近くなったから、互いにどこまで踏み込んでいいものか探りながらも言葉を探している。

「母さんには夏から話してたんだ。家にはごま次郎がいるし、仕事もまだ続けるつもりだし、僕がやりたいなら全然いいと思うって言ってくれて……逆に僕がごまシックになりそうな気がするくらい」

「ああ、ホームシックみたいな感じ」

お母さんにインスタ教えてみたらいいんじゃない、と言いながら五十嵐もから揚げに手を伸ばした。テーブルの上は全体的に茶色く、油とカロリーが一杯だ。同じく値引きシールのあった枝豆に手を伸ばす。塩気が薄いけれど、油ものでない分、カロリーへの罪悪感は少しましだ。さやをどこに置くか、と手を迷わせると五十嵐がビニール袋を手繰り寄せた。ありがたくそこに捨て、また画面を覗き込む。

「……場所は……このあたりかなあ。一人暮らしの部屋だとこういうの……」

一室だけの間取りと家賃がずらりと並ぶ画面を見ると、なるほどそういうものなのかと思う。平均値はよくわからないけれど、一人で住むのだとしたら家の持つ機能は最小限になるというのは、何となくわかった。ただ、今住んでいる実家の部屋に台所がついただけに見えて、住むというイメージからは遠いような気がする。

「五十嵐は部屋を探すときどういう風に探してる?」

「俺? 俺は……そうだな……風呂が広い部屋とか……」

五十嵐はそのまま画面を切り替え、検討をつけていたらしい部屋の情報を見せてくれた。これは先程見た部屋より、余程住むイメージが湧く。ただ、一覧に並ぶ家賃の額に比べると少し値が上がるようだ。家賃は部屋の広さや設備、立地によって変わるらしいというのが段々とわかってきた。

「本当はもうひと回り広い部屋がいいんだけど、中々ね」

「広い部屋……」

これくらいかな、と五十嵐が画面の中にある物件を一つ指さす。一人暮らしを想定された部屋に比べると、家賃は大きく変わる。その代わり、設備面が充実するようだ。ペット相談、楽器相談なんて条件も出てきて、興味深い。

「冬の間にいい物件が出ればいいんだけど、まあ春までに見つかればいいかなって」

春までに、と口の中で繰り返す。僕が新しい生活を始めるのも、次の春だ。

ふと、画面にある情報の中にルームシェア相談、という文字を見つけた。何となく気になって、五十嵐の手からケータイを借り受ける。情報を見ながら、二人で住めばいいのではないか、という考えが頭を過っていた。家賃にあたる額を二人で持ち寄れば広い部屋を借りられるし、光熱費も折半できるし、生活の色々をお互いに助け合えるし、と便利なことが増えるように思う。

言おうかどうか、少し悩んだ。悩んだけれど、そのまま伝えてみることにした。

「あのさ、五十嵐がよかったら一緒に住まない?」

五十嵐が目を丸くして僕を見る。二人で部屋を借りられれば、お互い助かることもあるんじゃないかと僕が考えた理由を並べてみる。

それに、ずっと、覚えている言葉がある。再会した年の秋、まだ悩むことも下手だった僕を連れ出してくれた五十嵐と泊った宿で、眠りに落ちる前の冗談かもしれない言葉がずっと、僕の中に残っているのだ。

「五十嵐が、どこかに行くんなら俺のところでもいいって言ってくれたの、まだ覚えてて……五十嵐が忘れてたらいいんだ。とりあえず、言ってみようと思って」

僕としては、五十嵐といつでも会える、というのが一番大きな理由だ。踏み込みすぎただろうか、と今になって少しだけ焦る。けれど、言わないことには伝わらない。それに、もし実現したのならきっと僕は嬉しいと思うからこそ、伝えることを選んだのだ。

「……わかった。考えるから、ちょっと時間貰っていい?」

じっと五十嵐を見つめれば、覚えていないとか、冗談だったとか、そういう言葉で濁さずに僕の目を見てそう言った。いつもは眠たげな瞳があまりに真っすぐ僕を見ていて、勢いでうんと頷く僕の返事と給湯器のメロディが重なる。

「遅くについたから疲れたでしょ。風呂先いいよ、牧」

寝巻置いておいたから、と言われてようやく体がぐったりと重たいことに気が付く。今日は随分、体のことを考えるのが下手だ。五十嵐が風呂の用意をしてくれていたことにも気がつかなかった。言葉に甘えて風呂を借りることにして、一度席を立つ。五十嵐はじっとケータイの画面を見つめていた。

湯船に浸かった瞬間、低く声が漏れた。退職に伴う面談での疲労と、新幹線での移動の疲労と、思いつきのまま五十嵐のところまで来てしまったという少しの後ろめたさがお湯でほどけていくのがわかる。

小さな湯船に背を預けて体を沈め、目を瞑る。

長い一日だった、と今更のように思った。

あの春の日、父をきっかけに小さな変化の種をもらったように思っている。今までの僕であれば、きっと職を変えるだなんて思いつきもしなかっただろう。少しの違和感を持っていても、このまま続けていけば何とかなるのだと変化を選ばなかったはずだ。それがこうも気持ちが動いたのは、五十嵐がいてくれたからという一点に尽きる。

梅雨の頃、五十嵐に会って話した。やってから考えてみてもいい、という言葉に目から鱗が落ちたような気がした。迷ってもいいし、考えてもいいし、変わってもいい。その結果、元の道に戻るのもおかしなことじゃないと言われた気がして、それなら一度やってみてもいいのかもしれないと思ったのだ。

だから、変わってみることを選んだ。

湯船からはみ出る膝を湯につけようとすると、どうにも背筋を伸ばさないといけなくなる。それだと肩が寒い、と体を捻るように湯船に沈めた。温かい、というだけでほっとするのは不思議だ。

逃げるならもっと本気で、と連れ出された秋の夕焼けを、まだ覚えている。同じ季節が巡ると思い出す記憶だ。いつでもどこかにいける、という言葉に救われている。

五十嵐に貸してもらった寝巻はすんなり馴染んだ。下着だけがぱりっと新しいというのが逆に落ち着かないれど、湯船で体がほぐれてすっかり疲れが取れた。

「五十嵐、お風呂あがったよ。ありがと……」

「牧」

名前を呼ばれて、ふと立ち止まる。五十嵐がさっきと変わらない視線を真っすぐ向けてくれていた。真面目な話だ、と慌てて正座をする。何となく、畏まったほうがいい気がした。

「さっきの話なんだけど、俺は牧と一緒でも構わない」

えっ、と驚くのは僕の番だった。まさかそんなにすぐ答えが返ってくると思っていなかったし、半ば口をついて出た言葉であったのにいいと言われるとも思っていなかった。そうであればいいなと思っていたから、もちろん嬉しくもある。ただ、五十嵐が何をもって良しとしたのかを知りたくなった。

「……本当に? 無理してない? ダメならダメで、僕は全然構わないから」

「本当だし、無理もしてない。大丈夫、俺がそうしたいって思ってるから」

念を押すように言われ、全身の緊張が解けたついでに正座も崩れてしまった。五十嵐がくすりと笑う声が聞こえて、僕も笑った。今日は五十嵐に甘えっぱなしだ。そして多分、これからもそうだろうと思う。

「……じゃあ、その。今後ともよろしく」

「よろしく。……牧、すごく変わったね」

言われた意味がわかるまで、思わず二度瞬きをしてしまった。すごく、というほど変わってはいない気がする。五十嵐の手を借りてようやく一歩、二歩、と踏み出せたくらいだろう。首を傾げて見せれば、五十嵐は柔らかく笑った。

「これからも多分、変わっていくと思う」

自分のことは自分ではわからないとよく言われているけれど、全くその通りだと思う。だから、この変化に関して言えば、誰か――僕ではない人の目から、僕を見ていてもらえばいいのだとも思う。

「うん……そうかもしれない。だから、見ていてくれると嬉しいよ」

わかった、という五十嵐は笑ってくれている。ずっとじゃなくてもいい。ただ、見ていてくれる存在が近くにいるということが、僕にとっては嬉しいことなのだ。それがわかるようになったのは確かに変化だろうと思う。自分にわかる変化も、わからない変化も、これから先ずっと続いていくのだ。そこに五十嵐がいてくれたら、と思う。思っている。

「もう寝る?」

「ん……うん、そうだね」

じゃあ布団敷こう、と家の話から一転、生活に戻る。テーブルの上のものを片付けて冷蔵庫にしまい、テーブルを片付けてふとんを敷き、シーツだの毛布だの枕が並んで僕の寝床が出来上がる。

「俺風呂入るけど、電気消して先に寝てていいから」

「……五十嵐、あのさ」

「うん?」

「ありがとう。本当に」

「……こっちの台詞だよ。牧、おやすみ」

リビングの電気が落ちる。廊下に風呂場から漏れる明りが薄く見え、水音が聞こえてきた。

布団に転がり、毛布を被る。枕元にあるケータイで時間を見れば、深夜一時を過ぎていた。長い一日に付き合わせてしまった、と思う。けれど、来てよかったとも思っている。

目を閉じると一気に眠気が押し寄せてきた。眠りに落ちる一瞬、瞼の裏にあの秋の紅葉が目に浮かんだ。

あの日の僕と、今日の僕は確かに変わったと思う。そしてこれからもと考えているうちに紅葉は霞んで消え、ぼんやりと思考は解けていって、すっかり眠ってしまった。

*

真っ青な空に、桜の花が映える。関東では本当に三月に桜が咲くのだと、桜の木を見上げて呆然と立ち尽くしていた。

引っ越しで出た段ボールをまとめてゴミ捨て場まで運び、これから大型家具の設置が待っている。戻らなければ、というのはわかっているのにあまりに不思議な光景の気がして、足が動かない。

離任式の後の校庭では桜の蕾が膨らんでいるだけでまだ開花まで時間が必要そうだったし、家を出るまでに母に教え込んだインスタでもごま次郎は灰色の雪を蹴っていた。今、僕がいるのと違う場所の景色に、昨日までそこにいたのにと思ってしまう。

「あ」

こういうのを撮っておけばいいのか、と気が付いて思わず声が漏れた。ポケットに突っ込んでいたケータイを取り出して、空と桜が入るように写真を撮る。それを母に送れば、いい天気ねえと返事があった。ごま次郎が日向で眠る写真が添付されていて、くすりと笑った。

ようやく足が動き出す。部屋に戻れば、早々に持ち込んだ家具を組み立て終えた五十嵐が休憩をしているところだった。僕はと言えば、これからベッドの組み立てが残っている。これが終わらないと今日は床で寝ることになるので、明るいうちにやっておかなくてはいけない。

「五十嵐、もう桜が咲いてたよ。本当に今咲くんだね、こっちは」

「俺もこっちに来たとき結構びっくりしたよ」

驚きのままに言えば、五十嵐は肩を揺らして笑っている。当然なのだろうが、僕としては初めてのことであるから新鮮に見えたのだ。もう結構前だけどという五十嵐の声は弾んでいて、同じ気持ちを持っていたというだけで少し嬉しくなってしまう。同じ気持ちを持っていた、というのが嬉しいのかもしれない。

「牧。後で、見せたいものがあるんだけど」

五十嵐の手には分厚い封筒がある。見慣れた封筒だ。十数年、受け取り続けたものなのだから当然なのだけれど、本人に手渡されるとは思っていなくて驚いてしまった。

「そういえば同じ家に届くなと思って……手渡しでいいかな、と」

受け取って、封筒をしげしげと眺める。見慣れた癖字と、僕の名前。裏に小さくある、五十嵐の名前。

「……ありがとう。一緒に見ようよ、僕ずっと五十嵐の話を聞きながら見たいと思ってたんだ」

そういえば言ったことがなかった、と今更気付く。

今までに送られた写真もすべて、連れてきている。五十嵐が僕にかけてくれた思いと時間を置いていくのは考えられなかったのだ。アルバムを抱えたときに紙が集まると重いのだと、それが十年を超えると結構な量になったのだと驚いたけれど、同時に僕がどんな風に五十嵐の写真を見ていたか、伝えたことがないことにも気が付いたのだ。

変わるものもあるが、変わらないものもある。それに、五十嵐がずっと続けてくれていたから、僕もこうして五十嵐と一緒にいられるのかもしれない。そう思うと封筒が突然愛おしくなって、ぎゅっと握った。

五十嵐は、今まで送った写真を前にするのは少し怖い、と言ってどこか遠い目をしている。今までどんな写真を送ったのかを思い出しているのかもしれなかった。十数年も経てば、記憶もあいまいになるだろう。けれど、それでも、五十嵐の口から聞きたいのだ。

いつかこの景色を見られたらと見ていたものも、きっと忘れてしまっているものもあるだろう。それでも、五十嵐が僕に見せたいと選んで送ってくれたものだから、ずっと大切にしてきたし、これからもそうするだろうと思う。

「来年も、そのまた次も、五十嵐の話が聞けたら嬉しい」

「……牧、気が早いよ」

そう言いつつ、五十嵐の口元は緩く微笑んでいる。うれしいときにそういう顔をするのだと、僕はもう知っている。これは高校の時からずっと変わらない表情だ。これから先も、同じ表情が見れたらいいと思う。僕だけじゃなく、五十嵐もそう思っていてくれたらいいと、思う。

「でも、……ありがとう」

五十嵐の眠たげな瞼から覗く瞳が、僕を見ていた。

「僕も同じだよ」

これから先、こうして楽しいことを――嬉しいことを、一緒に分かち合えたらいい。それはあの日の僕たちからずっと続いていて、また同じものを見られることが嬉しいのだ。

開け放った窓から、柔らかな風が部屋を通り抜けていく。青い、春の匂いがしていた。