組織のグレーゾーンを叩き潰せ。|カルチャーデザイン

中長期での圧倒的な競争優位性を実現するため、自社に真にフィットした企業文化をデザインするにはどうしたら良いのか。

一連の問いに対する日々の模索の中で、点と点が線として繋がり、面として広がっていく一つのトピックを目の当たりにしている。それは、次のような一文に集約される。

" 組織のグレーゾーンに白黒はっきりつけること。"

優れた企業文化は、曖昧さを許さない。

優れた企業文化は、必要な人を際立たせると同時に、不必要な人を明らかにする。

優れた企業文化は...

優れた企業文化は、一般的には不合理な意思決定を、その組織特有の強みに寄り添ったホームランへと導く。

これらが意味することの本質が、優れた企業文化デザインへ至るプロセスをクリアにしていきたいと思う。

陰陽が意味するもの。

みなさんはこの陰陽を意味する太極図を一度は見たことがあるのではないだろうか。陰陽は「いんよう・おんみょう」などいくつか読み方が存在するが、陰陽師など馴染みが深い方もいるかもしれない。

この陰陽の意味をwikiで調べてみると以下のように記述されている。

陰陽とは、中国の思想に端を発し、森羅万象、宇宙のありとあらゆる事物をさまざまな観点から陰(いん)と陽(よう)の二つのカテゴリに分類する思想。陰と陽とは互いに対立する属性を持った二つの気であり、万物の生成消滅と言った変化はこの二気によって起こるとされる

陰陽に関する深い洞察はここでは割愛するが、優れた企業文化という観点で理解しておくべき思想は以下の2点だ。

・あらゆる万物は陰と陽に二分され、万物の生成消滅はこの二気によって起こる

・陰陽二元論は善悪二元論とは異なる、陽は善ではなく、陰は悪ではない

光があれば影がある。朝が来れば次に夜が来る。生まれながらに陽気な性格の人もいれば、内気な性格の人もいる。

そしてそれらは良い悪いではない。究極言ってしまえば好き嫌いはあるかもしれないが、陰陽で説明される現世界においてはその両極において対立する構造があるからこそ世界が存在し、バランスがとれているのだ。

そして、現実世界においてはその陰陽二元間には広大なグレーのグラデーションが存在している。この陰陽とグレーゾーンの空間把握がまずは重要に思える。それを理解した上で、いかにこのエッセンスを取り入れた優れた企業文化デザインが合理的でレバレッジが効くかを考察していきたい。

稀代の政治家、田中角栄は次のような名言を残している。

世の中は、白と黒ばかりでは無い。敵と味方ばかりでもない。その真ん中にグレーゾーンがあり、これが一番広い。そこを取り込めなくてどうする。天下というものは、このグレーゾーンを味方につけなければ、決して取れない。真理は常に中間にありだ。

世の常として、そう簡単に白黒割り切れるものではないのだ。そしてその結果とした残ったグレーゾーンが圧倒的表面積を携えて広大な野原のように世の中には広がっている。

陰陽の際立った対立におけるリアルな人間の心というものは、両極の間で重力によって縛られたグレーゾーンの塊なのである。

それが一般的な人間であり、圧倒的マジョリティの企業の実際だ。

カルトのような文化とは

対極の白と黒。その間に無限に広がるグレーゾーン。

その空間的認知を、長い年月に渡って力強く存在し続ける数少ない優れた企業と、そうでない大多数の一般的な企業との相似形とに捉えることは、やや強引な所作だろうか。

卓越した企業とそうでない企業を、長年大規模に調査した結果をまとめた名著、原題 "BUILD TO LAST"という名で世界中で大ヒットした「ビジョナリーカンパニー」は一般のビジネスマンで知らない人は少ないだろう。

同書では、キービジュアルとして太極図が登場する。

ビジョナリーカンパニーで太極図を用いて示される陰陽二元は次のコントラストだ。

・Preserve The Core:基本理念を維持する

・Stimulate Progress:進歩を促す

この「基本理念を維持しつつ、進歩を促す」を実現している企業が真に卓越した企業である、というのが彼らが6年間に渡った調査の結果「ビジョナリーカンパニー」を築く鍵として提示している。つまり守りと攻めのトレードオフを打ち破っている会社、と言えるかもしれない。

ただし、優れた企業デザインというコンテキストで参照したいのはこの陰陽ではない。コア(基本理念)を掲げ、それを維持しつつ高い目標やイノベーションにチャレンジするというエグゼキューション(実行)における大切さを全体にわたって説いた本書の力強さには当然同意しつつも、本論で参照したいのは第6章「カルトのような文化(Cult-Like Cultures)」に代表される陰陽論だ。

ビジョナリー・カンパニーは、少なくとも誰にとってもいい職場であるとは言えない。彼らは自分たちの性格、存在意義、達成すべきことを極めてはっきりさせているので、自社の価値観に合わない社員や合わせようとしない社員が働ける余地が無くなる。そういったカルチャーは、もはやカルト主義というより強い言葉で表現せざるを得なくなった。

つまり、極めてグレーゾーンが少ないのだ。

白か黒か、右か左かがハッキリしているから合う人、合わない人が鮮明になる。母数はグッと少なくなるが、その際立ったエッジラインにぴったりフィットしてしまった人は、ある種の「回心」を通じてその会社で働くことに強烈なエネルギーを発し続ける。いくつかのCaseを通じて、これらをよりリアルに消化していきたいと思う。

Case1. Amazon

カンザス大学が行った調査によると、993社の調査でAmazonは「ワークライフバランス」の項目が極めて低かった。AmazonはCEOのジェフ・ベゾスの強烈なリーダーシップも合間ってハードワーク、成果主義で有名だ。対極にあるのがワークライフバランスと言える。一方で、従業員満足度は極めて高い結果となった。これが一体何を意味するのか、もうお分かりだろう。

ハードワークも、ワークライフバランスも、ダイバーシティも透明性も、究極全て良い悪いではない。その会社としてそれぞれのトピックにどういうスタンスなのかを白黒ハッキリさせることが大切なのだ。Amazonは従業員に対する期待値を驚くほどはっきりさせている。それはJob Description(採用募集要項)が明快であるという類のレベルではなく、これからジョインを検討しているパーティーが、参加者の属性だけでなく集団としての立ち居振る舞い含めてその性格やある種の癖みたいなものまで極めてクリアなのだ。

ベゾスは全社集会におけるワークライフバランス観点での厳しい質問に次のように返している。

" 我々がここにいるのは成果をあげるためだ、最優先事項はそれだ。それがAmazonのDNAだと言ってもいい。自分の全力を投入して素晴らしい成果をあげるのが無理だというのなら、君は職場を間違えたのだろう[参照] "

こちらもベゾスが正しいのか、その指摘をした社員が正しいのかは論点ではない。ただ一つ言えることは、Amazonとはそういう文化の会社であり、それが合わないのであればその社員は選ぶ職場を間違えてしまったというだけである。それだけベゾスは注意深く文化のグレーゾーンの排除に注力している。お分かりの通り、Amazonはその白黒が極端に明確な会社ではあるが、何よりも彼らの実績が物語っている。時価総額が1兆ドルを超え世界一位を掴んだAmazonの創業は1994年、AppleやMicrosoftは1970年代だ。ベゾスは創業から企業文化デザインを強く意識し続けてきた。

" 企業文化の30%は起業家が心に描いた通りの姿、30%が初期の社員の質、残り40%は偶然の作用の混合物だ[参照] "

Case2. Netflix

白黒ハッキリつけまくるNetflixのCulture Deckで好きなのは例えばこれ。

— Kenji Tomita (@tommygfx90) April 5, 2019

「どんだけ働いてオフィスにいるかなんて知しらん。大切なのはどんたけ素晴らしい仕事をしたか。Bレベルのパフォーマーには尊敬を持って退職勧奨するし、最小限の努力なのにAレベルなあいつにはより高い給与と責任をやる」(意訳) pic.twitter.com/CQn8ncwXOI

たびたび参照するNetflixのCulture Deckは今でこそ対外的にその際立ったカルチャーをアピールする絶好のプレゼン資料となったが、元々は10年以上社内向けにコツコツと更新し続けられた内部資料だった。

つまり彼らは組織内の放置すべきではない新たなグレーゾーンに出くわすたびに、「我々の組織はこういう時にこういう判断をする組織ですよ」というグレーゾーンのしらみ潰しをし続けてきたのだ。

彼らから学べる企業文化を強める唯一の近道は、毎日組織グレーゾーンのモグラ叩きをすること。どんな人を採用し評価するのか、正規と非正規、どんな働き方を許容するのか、リモートワークに長時間労働...etc

日本文化には馴染みにくいかもしれないが、時にドラスティックに大胆に、日々我々は何であって何で無いのかの解像度を可能な限り高め続けて行くことに他ならない。

また、こういった白黒を明文化することの効能は上から下、中心から横への一方通行の文化の浸透プロセスでは決してない。Netflixの元チーフタレントオフィサーのPatty McCordは自身の著書で次のように説明した。

カルチャーデックは経営陣が従業員に求める行動であるとともに、従業員が経営陣に求めるべき行動でもある。

また、彼らもAmazonと同様にどんな人が欲しいのか、そしてどんな人が欲しくないのかを可能な限りクリアにして伝えている。採用プロセスにおいて、"ただ優秀なだけ" の人材に次のように言い切れるのか、それがグレーゾーンの蓄積を可能な限り排除していく。

もしあなたが精神を解き放って、実現するかどうかもわからない革新的なことを考えるのが好きなら、グーグルが向いていますよ。うちでは一つのことしかやりません。そして一つのプロダクトで顧客を楽しませることに全身全霊を傾けています。だからそれに情熱がかけられないのなら、ぜひグーグルへどうぞ。すばらしい会社ですよ、うちとは全く違うだけですからね。[参照]

Case3. FCバルセロナ

世界で最もファンの数が多いと言われる(類推35億人)King of Sports、サッカーの世界においてNo.1の実力と輝きを放ち続けるFCバルセロナ。彼らも明示的にカルチャーをデザインし、それを組織づくりの中核に据えてきた。筆舌に値する取り組みや視座の中でも、最も際立っているのが「Cultual Archtect(文化の設計者)」という概念だ。

FCバルセロナに限らず、一部の上位ヨーロッパのサッカークラブには「カンテラ」と呼ばれる下部育成組織が存在する。21世紀生まれの初のサッカーA代表選出選手として話題になり、先日レアル・マドリードへの移籍が決まった久保選手などはまさにこのバルセロナの下部組織「ラ・マシア」の出身だ。カンテラの目的は単に将来有望なスタープレーヤーを自ら育てるだけでなく、多くの企業が新卒採用として"カルチャーフィット"させた生え抜きを純正培養させるの如く、そのクラブが大切にしている歴史、文化を若いうちから徹底的に叩き込む。その上で、FCバルセロナやレアル・マドリードはカルチャーにまだ馴染みがない移籍組、つまり中途入社のスター社員と生え抜きのカルチャーマインドを持ったメンバーとコラボレーションさせることにより、文化の維持と強化を図っているのだ。

その中でもFCバルセロナのそれは際立っている。彼らの強さは実績が物語っているのでこちらで多くを語る必要は無いが、移籍スタープレーヤーとカンテラ出身メンバーとの比率が平均して7:3のレアル・マドリードに比べ、FCバルセロナは時に9割を超えるカルチャードリブンの生え抜き選抜メンバーでそんなスター軍団に打ち勝つ。サッカーに詳しく無い人でもメッシやJリーグに移籍したイニエスタといった名前は聞いたことがあるだろう。彼らも何を隠そうカンテラ出身だ。

FCバルセロナはそういったカンテラ出身のスタープレーヤーに限らず、バルセロナがバルセロナであるために「Cultual Archtect(文化の設計者)」としてピッチ内外で文化のグレーゾーンを埋める人材を重用する。ゴールの背後で献身的にプレーする選手はもちろん、控えのベンチやロッカールームでの振る舞いも彼らは最終的な成果に重要な文化のワンピースだと信じて各所に「Cultual Archtect(文化の設計者)」戦略的に配備しているのだ。そうやって対極にいる「文化の暗殺者」の台頭も水際で防いでいる。

企業文化のデザイン要件

以上の事例でもわかる通り、文化の強い企業、文化を戦略の中心に据える組織はブランディング、明文化、戦略的人材の配備によって日々グレーゾーンのしらみつぶしを行なっている。これは以下に示した企業文化のデザイン要件を大上段で満たした上での、ボトムでの白兵戦であり文化的に健全な組織の基礎体力作りに他ならない。

1. WHYからはじめよ

2. 常識を疑い、信念に忠実に

3. 独自の価値にフォーカス

4. コア事業との関連性

繰り返しになるが、「企業文化」は「つくる」ものではない。

「企業文化」は「既にそこにあるもの」だ。

「企業文化」は法人が生まれた瞬間から、創業者によって信念が埋め込まれ、価値観が刻み込まれ、組織の成功と失敗を繰り返す過程で集団的学習を通じ深められ、その法人という大集団の行く末を、良くも悪くも都度規定する羅針盤となる。

「企業文化」に着目した経営戦略上のアプローチというものは、既にあるものを可視化し、深く理解し、より組織に対して強め、自社のおかれている外部環境や時代に合わせて微調整したりトレードオフのバランスをとったり、必要に応じて外科手術をする。

つまり、「デザイン」なのだ。

また、企業が成長する限り、外部環境が変化し続ける限り、強い「企業文化」を維持するためにはそれらを常に注意深く観察し「デザイン」し続けなければならない。世に言う「浸透」というプロセスには終わりが無く、必要に応じてリデザインが求められる。

その 企業文化デザインの終わりなきプロセスの中で常に持ち続けるべき視座が「グレーゾーン」に着目した愚直な改善活動であると考える。社内外で日夜発生する「右か?左か?」の文化の分岐点において、それら大小のグレーゾーンを放置せずに白黒ハッキリさせ続けることが、結果的に強く正しい文化への軌跡となって刻まれていく。

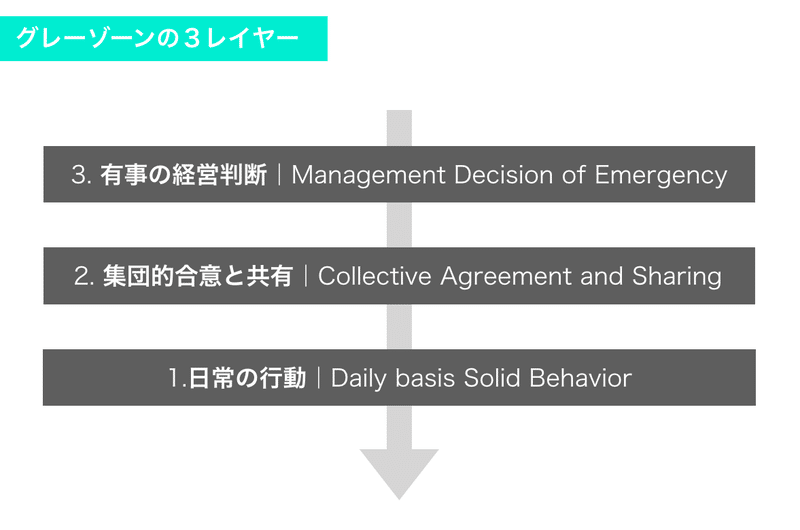

グレーゾーンの3レイヤー

では「グレーゾーン」に着目したデザインプロセスには、あらゆる企業/組織活動においてどのようなものが起こりうるだろうか。

ここではそれらのアクションを粒度と実行主体の観点から3つのレイヤーに分類して整理する。

1. 日常の行動|Daily basis Solid Behavior

52歳で起業し、今日のマクドナルドの成功を生み出したレイ・クロックは彼らが提供すべきサービスにおいて商品そのものだけではなく、店舗での体験がいかに大切かを背中を通じて伝え続けた。店長が出社する前にスーツ姿で必死に店舗や周辺の清掃をするレイの姿は日常となり、それはマクドナルドが提供するサービスの中で疑いようの無い一つの満たすべき価値となって今日の成功と企業文化を作る礎となっている。

あらゆるプロスポーツにおいて、直接的な試合への貢献だけではなく日々の行動が最終的なチームのパフォーマンスに繋がるという信念や価値観は珍しいものではない。元日本サッカー代表岡田監督は2010年のW杯、ゴールキーパーの川口能活を選抜した理由を次のように語っている。

" 川口を第3ゴールキーパーとして起用した。第3キーパーといったら、よっぽどのことがない限り試合に出ない。でもその能活が、1試合も試合に出ないのに残り組の練習を必死になってやってる。後片付けからいろんなことを全部率先してやってる。若いやつらもふてくされられない。みんなが「能活さんがあそこまでやってるのに」と、ぐっとまとまる。それで僕は入れた。そこをどうやって選ぶか。[参照] "

日々の一貫した行動が文化に対する疑問の余地を限りなく小さくしていく。そして、それらの行動を当事者以外が明示的に承認することによって、それらは相互作用を持って力強く文化のグレーゾーンを消し去っていく。

「我々はこういう時、どうする組織なのか?」

文化のグレーゾーンに直面した時、逃げずにこの問いに真正面から日々向き合い続ける事以外に、どんな近道があるのだろうか。

2. 集団的合意と共有|Collective Agreement and Sharing

グレーゾーンのしらみつぶしは、基本的に(1)日常の行動という広大なボトムアップによる白兵戦と、後述する(3)有事の経営判断という一撃必殺の空爆とのサンドイッチだ。ただし、一貫した日々の行動をより強めるアクションや仕組みがあれば、そのサンドイッチに挟まれた文化の浸透圧はさらに高まり、臨界点を超えて組織全体へと広がっていく。

繰り返しになるが

日々の一貫した行動が文化に対する疑問の余地を限りなく小さくしていく。そして、それらの行動を当事者以外が明示的に承認することによって、それらは相互作用を持って力強く文化のグレーゾーンを消し去っていく。

賞賛されるべき行動はストーリーとして、時に語り継がれる伝説となって組織文化に深く刻まれていく。それは時に自然発生的に伝播していくが、企業文化を戦略上位概念として据えるのであれば、それは可能な限り人工的にデザインされるべきである。

つまり、トップマネジメントはもちろん、ミドルレイヤーはそれら文化のグレーゾーンをクリアにする行動を体現するだけでなく、スタッフレイヤーを含めたあらゆる賞賛されるべき行動をストーリー化し、明文化することによって伝播可能な手触りを持たせた上で、それらを承認し、拡散に努めなければならない。特にそれをサステイナブルなレベルに昇華させるのであれば、何らかの仕組み化を必要とする。規模の大きな会社であればインターナルコミュニケーション(社内広報)が役割として規定されているかもしれないが、そういったミッションを明示的に持ったポジションが無くとも、文化のグレーゾーンに着目した視座で積極的に賞賛されるべき行動を切り取っていくべきである。

例えば半期や通期における表彰制度、社員総会などを行う会社は少なくない。高いパフォーマンスを上げた個人やチームを承認し、賞賛する上において重要なのが「なぜ我々は彼らを賞賛するのか?」という真の理由にある。そこには必ず目に見える成果だけでなく、その過程に存在する文化を体現する行動原理をセットで共有することにより、組織に広く横たわるグレーゾーンを一網打尽にしていくのだ。

繰り返すが特定の手段が大切だと言いたいわけではない。それぞれの組織やフェーズにあったHOWをいかにこの視座でインストールしてアップデートし続けるかが大切なのである。

3. 有事の経営判断|Management Decision of Emergency

前項の2つが基礎体力だとしたら、こちらは火事場の必殺技と言っていい。文化のグレーゾーンを一蹴するインパクトを考えると、やはり組織の文化が試されるような突発的、反意図的な事象に対する、会社としてのアクション、経営判断が最後に挙げられる。

「事業の撤退判断」「突然の競合出現」「社内の内紛」...

組織力学構造的に理解すればこういった有事には必然的に全社員のアテンションが集まる。スキャンダルが世間の注目を一気に集めるのと基本的には同じ構造だ。そういったヘビーな事象に対し、会社として、組織として、なぜどのような判断やアクションを下すのか。これが組織のグレーゾーンに白黒つける。

故に、そういった有事にこそ文化という観点ではポジティブ「機会」と捉え、丁寧に、大胆にあらゆる文化のグレーゾーンを俯瞰した上で戦略的にアクションすべきである。

当然こういった有事はアンコントローラブルなものが多いが、必死でビジネスを進めれば進めるほど、良くも悪くも日々襲いかかってくるものだ。つまり前進し続ければ、そのチャンスは必ずやってくる。

「文化の設計者(Culture Architect)」という主人公

3つのレイヤーで文化のグレーゾーンを排除していく。その多くが人工的に、時に自然発生的に物語性を持って組織の四隅まで広く深く浸透していく。そんな企業文化デザインプロセスにおける個々のストーリーの主役は、いったい誰だろうか?むしろそれらのストーリーにおけるキャストを戦略的に仕掛けていくことこそグレーゾーンに着目した企業文化デザインの醍醐味と言える。

名は体を表すとはよく言ったもので、今まで暗黙的に存在していたこの物語の主人公に、そろそろ明示的な役割を規定すべきである。それは生命を宿した組織という生き物の中で、当然「職種」や「肩書」を超えて、良くも悪くもポータブルなスキルとして規定されるものではない。その組織固有の、特定の文脈の上で替えの効かない圧倒的な影響力を発揮する「文化の設計者 = Cluture Architect」という配役だ。FCバルセロナの事例でも触れたが、既存の物理的・精神的領域を飛び越えてこういった視座を持たせた配役を中心に文化デザインすることが圧倒的なリアリティへと繋がる。文化の強い組織ほど、こういったストーリーや配役の話が経営陣において意識的か無意識的かに関わらず日常的に行われている。

1点の曇りもなく「文化の設計者」と呼べるような人材は一般的なスキルというモノサシでは決して測ることができない、その組織における至宝と言える。最大公約的に「文化の設計者 = Cluture Architect」の属性を列挙してみよう、程度の差こそあれ、組織という生き物の中に必ず一人は存在しているその生命の「核(コア)」と言える人材だ。

✔︎ 誰よりもその会社/組織を愛し、その想いを口にすることに抵抗が無い

✔︎ 言動より行動で周りにポジティブな影響を与えている

✔︎ 主語は「 I 」ではなく「We」である

✔︎ 自分が話すより、聞くことの方が多い

✔︎ 自己犠牲を厭わず会社/組織に対して「べき論」で行動できる

✔︎ 個としてのパフォーマンスが必ずしも高いわけではないが、所属するチームは高いパフォーマンスを発揮する傾向にある

こういった属性を持った「コア」は日々その組織の文化を体現する。

企業文化デザインにおいて大切なのは、そういった「コア」に明示的な配役を与えることだ。本当にその人材がその文化における「コア」であれば、彼ら彼女らはその配役に対して決して見返りは求めない。社内的に明示するか否かはそれぞれの組織における価値観に依存しても良いが、職種や職位、肩書とは別の「Cluture Architect」という配役を明示することはそれ自体が組織の様々なグレーゾーンを1発でクリアにする一撃に相当すると考えている。

「カルチャー」と名のつく職位、チームを持つ企業は日本においても既に多く存在する。ただしそれは「なぜ企業文化が大切なのか」「企業文化を競争戦略における最上位概念として据える」といった前提の上に定義した覚悟の結晶である事例は数少ないのではないだろうか。それは福利厚生や社内イベントを中心とした人事総務の延長線上にあるものかもしれない。担当者はより文化的に本質的な取り組みをしたいと本気で願っているが、十分な経営戦略上のプライオリティや実行権限を与えられていないのかもしれない。

今一度、人に投資する意義を考えて欲しい。人が文化を創り、文化がプロダクトを創り、文化がビジョンを実現する。

(了

著者:冨田 憲二|Kenji Tomita

東京農工大学修士ビークルダイナミクス専攻

> USEN > VOYAGE GROUP > genesix創業/取締役

> SmartNews創業期メンバーから人事責任者/現Adviser & Runtrip, Inc. 取締役

Twitter:@tommygfx90|企業文化デザインについて、いつでもお気軽にDMにて相談にのります。

応援が励みになります。頂いたサポートは、同僚にCoffeeとして還元します :)