ひとりぼっちの宇宙人─ウルトラセブン視聴記─ 超兵器R1号

ひとりぼっちの宇宙人 2021

─シューチョの『ウルトラセブン』視聴記─

第26話「超兵器R1号」[A]

ペガッサ星人、マゼラン星雲人マヤ、地球原人ノンマルト、本話のギエロン星獣、そしてダン=セブン自身…。《悲劇のエトランゼ》と私が呼ぶ存在です。

『ウルトラセブン』に表れる活性フィクションの代表的な2つの型に「モロボシダンのモノローグ」「ダンとのダイアローグ」があります。本話ではこれらの両方ともが表れ、しかもどちらも『ウルトラセブン』を語るには外せないものです。

ダンがフルハシとのダイアローグの中で発する、超兵器の開発競争のことを「それは……血を吐きながら続ける、悲しいマラソンですよ…」と嘆いた台詞は、『ウルトラセブン』の中の名言として最も有名なものの一つでしょう。この言葉は、2人の対話の場に居合わせたアンヌの回想シーンと、終わり近くにキリヤマがダンのうわごととして聞いたと参謀たちに要約を伝えるシーンに表れ、合計3回も出てきます。

確かに、「米ソ冷戦を時代背景にし、それに対する批判的な内容となっている」ということは間違いなく、『ウルトラセブン』鑑賞において押さえておくべき基本でしょう。そこに異論の余地はありません。

けれども、その事実のみをもって「大人の鑑賞にも堪える」と肯定的に評するだけのような仕方は、実は十分でなく、かえって作品世界への「見くびり」にさえなりかねないと言えます(→注1)。そもそも、『セブン』に限らず言えることですが、作品にその時代が反映するなんていうのは、何も特別でなくごく自然なことではないでしょうか。

『ウルトラセブン』に特化してそのフィクションの出色ぶりを論じる本稿としては、本話について「何が表れているのか」だけではなく「どう表れているのか」にも目を向けたいと思います。

ダイアローグでの「血を吐きながら続ける悲しいマラソン」という表現は、人をぐっと惹きつけ、本話のテーマを主人公に託す台詞として、今日まで語り継がれるに相応しい“刺さる”名台詞であることは確かです。でも、この言葉は、本話が『ウルトラセブン』の一挿話であるか否かに拘らず、同様の題材で他の作品のどこかで出てきても同じように“刺さる”でしょう。『ウルトラマン』でハヤタが言っても『仮面ライダー』で本郷猛が言っても、あるいは『記憶にございません!』で主人公の総理大臣・黒田啓介(中井貴一)が言えばなおさら?(笑)、感動的です。

そのように見ていくとき、「活性フィクション論」の観点からは、ギエロン星獣飛来後の次のモノローグの方がより重要なのです。

======

僕は、ぜったいにR1号の実験を妨害すべきだった。ほんとうに地球を愛していたのなら、地球防衛という目的のために。それができたのは僕だけだったのに…。

======

先述のダイアローグに対し、こちらのモノローグ(心中語)の方は、『ウルトラセブン』の主人公モロボシダンであるからこそ発せられるもので、これが仮に不同型のハヤタや包含型の本郷(→注2)だったら真実味や意味は薄れ、「普通」になってしまう。もとより、彼らにはもっと別の適切な台詞が与えられるはずです。

非地球人でありながら地球を愛する宇宙人、しかも事態を何とかできたはずの力を持つ超人、そしてそのことに十分自覚的なダン=セブン、だからこその苦悩、しかもそれを他の誰にも知られず明かせず一人心の中に収め沈めるしかない。

同一型主人公ならではの強い後悔と孤独の念が、この1つのモノローグに凝縮しているのです。

また、『ウルトラセブン』においては、モロボシダンが「ダンがセブンであることの秘匿」の下に存在するからこそ、彼の台詞が特にモノローグという形態をとったときにそれがそのまま優れた活性フィクションとなる、ということがこのようにしばしば起きるわけです(→注3)。

そして、この重いテーマが提示される本話「超兵器R1号」には、上記モノローグとダイアローグだけに留まらず、他の場面にも活性フィクションの充実があるのです。

「天に唾吐いた」R1号自体による放射能汚染、終始「生物」と呼ばれたギエロン星獣の強さ─再生力、その不死身のはずの生物の最期、セブンは自分の武器の何をどう使ったか、参謀はマナベでなくタケナカ、…等々、みごとに活性フィクションが連動しています。

まず、マナベとタケナカについて。マナベは、他の挿話での発言からもいわゆるタカ派を担っているのがわかります。対するタケナカはハト派でしょう。本話における姿勢・発言がそのことを示しています。

「天に唾」については、次の「ダンとのダイアローグ」に表れます。

======

針が振り切るホーク1号のガイガーカウンター。

キリヤマ「放射能だ」

ダン「ええ。ギエロン星を爆破した、R1号の放射能です」

キリヤマ「たいへんなことになるぞ、今に…」

======

次に、星獣を、セブンはどうやって倒したのでしょうか。アイスラッガーを手に持ち、星獣の喉元の動脈?を斬り付けたのでした。黄色い血しぶき?がセブンの顔面にかかり、瞼を閉じ絶命する星獣。ギエロン星獣は、作戦室では博士や参謀などから常に「生物」と呼ばれていました。ギエロン星獣は最も生物らしい死に方の一つ、つまりは最も残酷な殺され方の一つによって、最期を迎えたのです。生物の死としての悲しくも秀逸なこの表現を以て、R1号の爆破で変異し新型ミサイルで粉砕された後も再生した驚きの生命力を持つ星獣がそれでも絶命したことを、われわれは納得し受容できるのです。

さらに、そのセブンvsギエロン星獣の格闘シーンの、昼間の花畑という場所、主題歌を行進曲風にアレンジしたいつもの明るい音楽、太陽光を胸板に受け筋肉隆々となるセブンの両腕…、物語の悲劇性からすれば一見唐突にも思えるこうした演出について。それはまず、作品世界の外側の事情からは、ジュブナイルにはあまりにリアルで正視に耐え難い殺傷シーンを緩和するために設けられたと想像できます。が、それだけではなく、作品世界の内側からも、セブンが太陽エネルギーでパワーを強化し星獣に逆襲するにはどれも必須の描写だったのです。そして、それらの表出の要として、アイ・スラッガーという武器が優れた活性フィクションとなって活きているのがわかります。

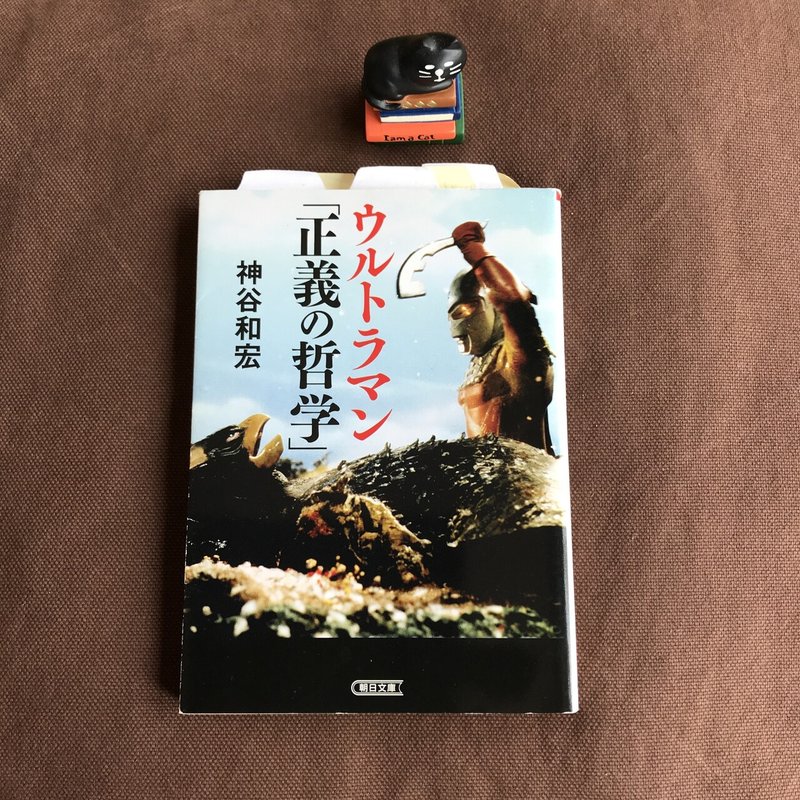

さて、本話のギエロン星獣最期のシーンが表紙になっている本がありますね。『ウルトラマン「正義の哲学」』(神谷和宏、朝日文庫、2015年)─『ウルトラマンと「正義」の話をしよう』(朝日新聞出版社、2011年)の改題増補版─です。続編『ウルトラマンは現代日本を救えるか』(朝日新聞出版社、2012年)とも合わせて、敬服すべきウルトラ本質論(→注1)であり、偉大な仕事です。

私のこの拙稿では、『ウルトラセブン』全話の作品世界を見渡し、その“横軸”の中の一挿話としての本話について書いています。それに対して神谷さんの『ウルトラマン「正義の哲学」』では、「ウルトラマンシリーズ」という長大な“縦軸”を射程に捉えた上で、その中の一作品の一挿話として本話が採り上げられその意義が述べられています。その神谷さんのいわばマクロな視座からの分析と、本稿のささやかでミクロな分析。これらを両方お読み頂くことで、本話「超兵器R1号」がその“両軸の一交点”として重要な位置を占めることが十分にご理解頂けるはずです。そう私からは申し上げておきます。

注1…これとは対極的?に、「ウルトラマンと人類の関係は安保条約下のアメリカと日本の関係を表している」という粗雑な論も未だに見かけるようです。そうした、“故なきことでもないが非本質的で必然性も薄い一説に過ぎない”ことを、“故なきことでもない”ために反論反証もされにくいというのをいいことに、あたかも鋭い指摘であるかのように自ら飾り、上から作品を斬ってみせようとするのであれば、本文の例よりもこちらの方がよりひどい「見くびり」と言えます。対象本位でなく自分本位なのでしょう。論じ方や内容の詳細にもよるという譲歩はもちろん必要ではあれ、大抵は、ウルトラを、丁寧に見て論じていこうというのではなく、ただ自分の批評の腕力?を示したいために俎上に上げる,単なるネタの一つとして扱っているに過ぎないものがほとんどであるように私には見えます。マクロな視点に立ったものというのは、『ウルトラマン「正義の哲学」』のような“ほんもの”は別として、えてして強引で粗雑になりやすい。逆に、本稿のようなミクロな視点のものは、(わるい意味で)マニア的な、単なる好き語りになりやすい。それでも、作品世界を被覆する何某かとしては、腕力系批評よりは好き語りの方がずっといいと思います。拙稿としては、“単なる”好き語りにはならないよう気をつけているつもりです。が、これについてはお読み頂いた方々の激励/ご批判を待つしかなく…。あるいは一方で、拙稿については、好き語りも何らか“突き詰める”ことで“単なる”という次元をわずかでも超え、“できる限りの精緻な計算”によって収束に至る“好き語りの極限値”の一つを目指して綴っているとも言えます。それもまた、作品世界の被覆の一種として意義あることの一つとなりえれば…と願って書いています。

注2…本郷猛は(改造)人間で、仮面ライダーは彼がそれに変身した姿です。仮面ライダーは「超能力モードの本郷猛」といえます。仮面ライダーの典型は広くは同一型に類別できるものの、ダン=セブン、ゲン=レオ等、「本来は宇宙人で、人間の姿の方が変身した仮の姿である」というウルトラマンの同一型とは必然的に一線を画しています。この意味で私は仮面ライダー(およびほとんどの等身大ヒーローの典型)を「包含型」と呼び「本郷>ライダー」と不等号で示すようにしています。

注3…「秘匿されればこそ」と書きましたが、「同一型のウルトラマンたるもの、正体は秘匿されなければならない」とは私は考えていません。例えば『ウルトラマンメビウス』は、この「同一型ヒーローの正体の秘匿性」を早期に破るという画期性を持ち、そこではまたそれゆえの活性フィクションが充実して表れていくことになります。当時は隔世の感がありましたが、そこからも既に15年、最新作『ウルトラマントリガー』(など?頭掻)では──トリガーは同一型ではなく広義の不同型ですが──初回から秘匿性などどこ吹く風、何の屈託もなく内輪のノリのユーモアの材料にさえなっていて、まったく異質な相を呈しています。もはや隔世というより大膨張とでもいうべきスケールの変化ですね。それだけをもって×ということにはなりませんし、手放しで何でもありウェルカムということにもならないでしょう。まさにウルトラ作品世界の宇宙が現在もまさに膨張し続ける只中にあるということでしょうし、そのこと自体はどちらかといえば幸福なこと/肯定できることなのだろうと今のところ考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?