「タチバ」 と 「コトバ」 と 「シュラバ」

「人間はことばを話すことによって行動を組織していく生きものである。」

右脳左脳ともに著しい思考停止状態に陥った時、僕は脳ミソを再起動するための思考のヒントを見つけるために、とある元大学教授のブログを拝読している。

この「コトバ」には、数年前に読んだ彼のブログの中で出会った。

学問的教養に縁遠い僕が、この「コトバ」の示す本意を正確に理解できているかどうか? それは甚だ怪しいところではあるが、僕なりに咀嚼し読解するならば、僕たちの生きる世界は、ヒトも、モノも、コトも、感情も、情緒も、主観も、客観も、敵も、味方も、サンガリア(?)も、すべての事象は「コトバ」によって構成され成り立っている、ということなのではないだろうか。

そして、そこで規定された「コトバ」を共有することで、僕たちは意思疎通をはかり、つまりはそこにコミュニケーションが形成され、共感や批判、議論や主張、告白や罵倒、はたまた嘘や騙りなど、いわゆるヒトがヒトであるが故の「社会活動」が紡がれていくのだ、と。

・・・ん、うまい解説になっていないな。。。

要するに、僕たちは原則的に「同じ対象物」を「同じコトバ」で示し、解り合う能力(習慣かな?)、を持ち備えている。

東京は「トウキョウ」だし、お金は「オカネ」、好意を持つ感情を示す時に使うコトバは「スキ」や「アイシテル」であって、「キライ」や「ウザイ」ではない。

※思春期の男女では、「スキ」過ぎる感情を誤魔化すため、ついつい反対の意味を持つ「キライ」というコトバを反射的に用いてしまう傾向があるが、これはまた別のオハナシなのでご理解を。

ヒトはこの世に生を受けると、両親など身近にいる人々が発したコトバをオウム返しで模倣する作業を起源として、「コトバ」との共生活動に取りかかる。

やがて「コトバ」は知識として蓄積され、判断や感情表現という機能の発達と共に仕分けられ、終には自己表現するためのもっとも実践的な道具として機能していくことになる。

「コトバ」は、「個性」を創りあげる上で最も重要な要素の一つなのだ。

そんな常識的なオハナシをもっともらしく記した上で、

先に紹介した先生のブログからの引用。

コトバはわれわれの自由にはならない。

コトバは自分ではつくれない。

コトバは生まれたときから聞こえてくるものであって,

そのコトバを身につけるということは,

コトバがからだに刻まれることであり,

コトバの回路にからだを合わせていくことなのだ。

つまり,

コトバというものは「圧倒的受身のもとにある」ものなのだ。

御意。

「コトバ」は生み出すものではない。

「コトバ」は身につけるのも。

いやまてよ、僕には日常的に発している「コトバ」の中に、少なからず2つはマイオリジナルと言える「コトバ」があるぞ!

と思ったが、言ったところで誰にもわからない「コトバ」なのでここでは割愛。

さて。

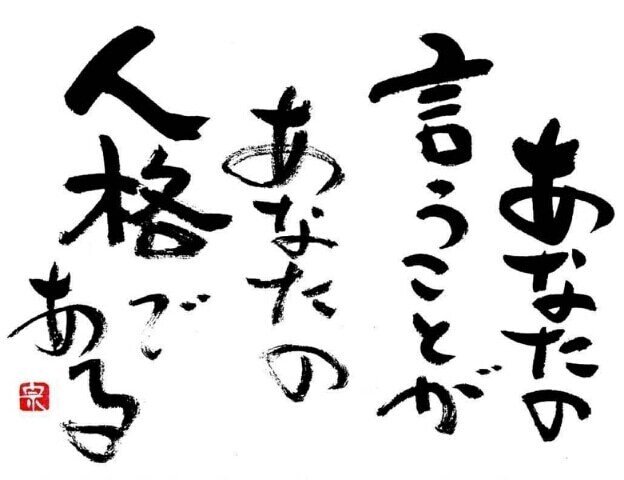

「コトバ」を真摯に身につけ、それを情緒的に組み合わせ、そしてそれを叙情的に語る。

文学やアート、或いは歴史や記憶に残る著名人の銘スピーチなどは、そうした「コトバ」たちと「ココロ」の共生によって描かれる。

かつて僕には、身の程を顧みず(誰にも言ってないけど)、密かに「作詞家」を夢見たていた頃があった。その頃の僕にとって「コトバ」とは(今になって思えば)大好きだけどお子ちゃまの僕にはまったく手に負えない、緑の中を走り抜けてく真っ赤なポルシェに乗った、トーキョーの年上の女性、のような存在だった。

魅力的なのは百も承知だが、いざとなると接し方がさっぱり判らない。。。

そんなわけで作詞家への夢は約3日で露と消えた。

しかし、そんな僕は今でも、常に「コトバ」との共生を意識した生活をしていきたいと願っている。「コトバ」との共生は、僕が社会と折り合いを付け前向きに生きていくために、欠かす事のできない重要なミッションなのだ。ホントに。

「コトバ」の優秀な使い手は、「タチバ」によってその「コトバ」の持つ意味がどう変化するのかをよく理解している。

自分の発する「コトバ」が、社会や組織に何を形成し、どんな化学変化を繰り返し、何時・誰に・どのような作用を施す可能性(危険性)があるのか、などをイメージしながら「コトバ」を仕分け、組み合わせているのだ、と。

「タチバ」の種類にもよるが、少なからず何かしらの社会的責任を担う「タチバ」の人間には、「コトバ」に曖昧な感情や同情、先入観や憶測、上から目線のゴーマニズム的勘違いなど、無責任な刺激物を混入させないように管理するリスクマネジメント能力が求められる。

貧相な例であるが、妻と一緒に仕事をしている僕にとっても、「タチバ」を顧みず発言した些細な「コトバ」が、オドロオドロしい「シュラバ」へと僕を誘った経験は少なくない。

〈妻〉

ねぇ、それって社長として言ってんの? それともプライベート?

回答次第ではグーで殴るよ。

そんな時、僕は僕なりに潔く反省をし、改善を試み、「シュラバ」の二人が元の仲良し二人組「ラバー(LOVER. ゴムじゃないよ)」に戻れるよう、真心がきちんと伝わる最良の「コトバ」を探しまくる。

適切な「コトバ」が上手く見つかり、ましてや上手く伝えることができるかどうかは時の運にも左右されるが、少なくとも僕は自分の発した反省すべき「コトバ」を、都合よく解釈したり、取り消したり、ましてや無かった事になど絶対しない。

.. たぶんしないと思う。

.. しないんじゃないかな。

‥ ま、ちょっとはしちゃうかも。。。

いや、決してしないことを今ここに誓おう。

時に「コトバ」は、所謂プロパガンダ的な武装をし、受け手の意志に反して作為的に我々の耳や目、ココロに降り注がれてしまう事もある。

「タチバ」と「コトバ」に纏わるリスクマネジメント。

それは大衆に対し「コトバ」の伝道師となるべきメディアの方々(「コトバ」の下手くそな翻訳をジャーナリズムと勘違いしている輩)に対しても同じことがいえる。その点を追記しておくことも忘れてはいけない。

コトバの存在しない世界(発声の有無に関わらず)を一文字でイメージするならば、それは恐らく「無」だと思う。

ダイアローグ(対話)どころか、モノローグ(独り言)も成立しないのだから、やはり「無」なのだ。

皇居を右手に、日比谷から三宅坂〜青山通りへと続く内堀通りの景色が好きだ。

複数車線の大きな道が、ゆっくりと大きなS字を描き続く道。

桜田門の警視庁本部を過ぎ、警察総合庁舎前に差し掛かる時、僕はいつも車線を左にとり、国会議事堂に向かって真っ直ぐ進むルートを選ぶ。

悠然と佇む左右対称の建造物。

小学校の修学旅行で見学した時から、今でも変わらず大好きな建物の一つだ。

そういえば修学旅行の見学時、アテンド(?)をしてくれた(恐らく地元選出の)代議士先生を前にして、引率の教頭先生が僕たちにこう言った。

「国会では、ここにいらっしゃる○○先生が、みんなの将来の幸せのために、

一生懸命お仕事をしてくださっています。みんなでお礼を言いましょう。」

僕らの「ありがとうございました」の合唱を受け、○○先生はこう締めくくった。

「みなさんが偉くなり、将来ここ(国会議事堂)に帰ってきてくれることを期待します。」

政治とか、まだよくわからなかった僕だけど、ここは間違いなく『日本の偉い人達』が集まる崇高な場所なのだ! と感激し、東京タワーでも後楽園ゆうえんちでもなく、ここ「国会議事堂」を修学旅行の思い出として感想文を書き提出したことを、いまでもぼんやりと覚えている。

大人になって、思う。

あの時のあの感動を糧にして「政治」の道を目指すという選択は、

お前の中に 1mm も無かったのか? と。

国会正門前の信号待ちでアイドリングがとまる度、

そんなことを思い出し、そんな風に思う57歳の僕。

というわけで、ニッポンのお偉い皆さんに一言。

伝えたい事は山ほどありますが、残念ながら皆さん方と共有できるであろう「コトバ」が、僕の辞書には見当たりません。

でも何か伝えなければこのエントリーを締められないので、wikipediaから「シュラバ」の解説を転記し、お開きといたします。

ニッポン人にとって、かつて「コトバ」は『言霊』であったという事実が、忘れ去られてしまわない事を祈って。

修羅場(しゅらじょう、しゅらば)とは、インド神話、仏教関係の伝承などで、阿修羅と帝釈天との争いが行われたとされる場所である。

転じて、激しい闘争の行われている場所、あるいはそのような場所を連想させる戦場または事件・事故現場といった状況を指す。芝居や講談の題材となった。日本においては、とくに争いの原因が痴情のもつれである場合を指して用いられることが多い。また、漫画家や同人作家の締め切り直前の忙しい状態のこと指す場合も一般的である。事件・事故などによってパニック状態になっていることを指す場合もある。

おそまつ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?