絵で見る「秋の土用と冬の養生」

二十四節気の寒露を過ぎ、季節は晩秋です。

そして、10月20日からは季節の変わり目である秋の土用。

土用があけたら11月7日立冬から冬です。

あっという間ですね。

・・・

今、ホメオパスであり元看護師でもあるこぢまりえさんと、オンライン講座をやっています。

今公開をしている講座のテーマは「秋の土用と冬の養生」です。

今回は、この動画の内容に沿ったお話を、ブログで展開してみたいと思います。

動画を見られる方には、予習復習のための参考資料になれば嬉しいです。

・・・「秋の土用と冬の養生1 ー 土用のこと」・・・

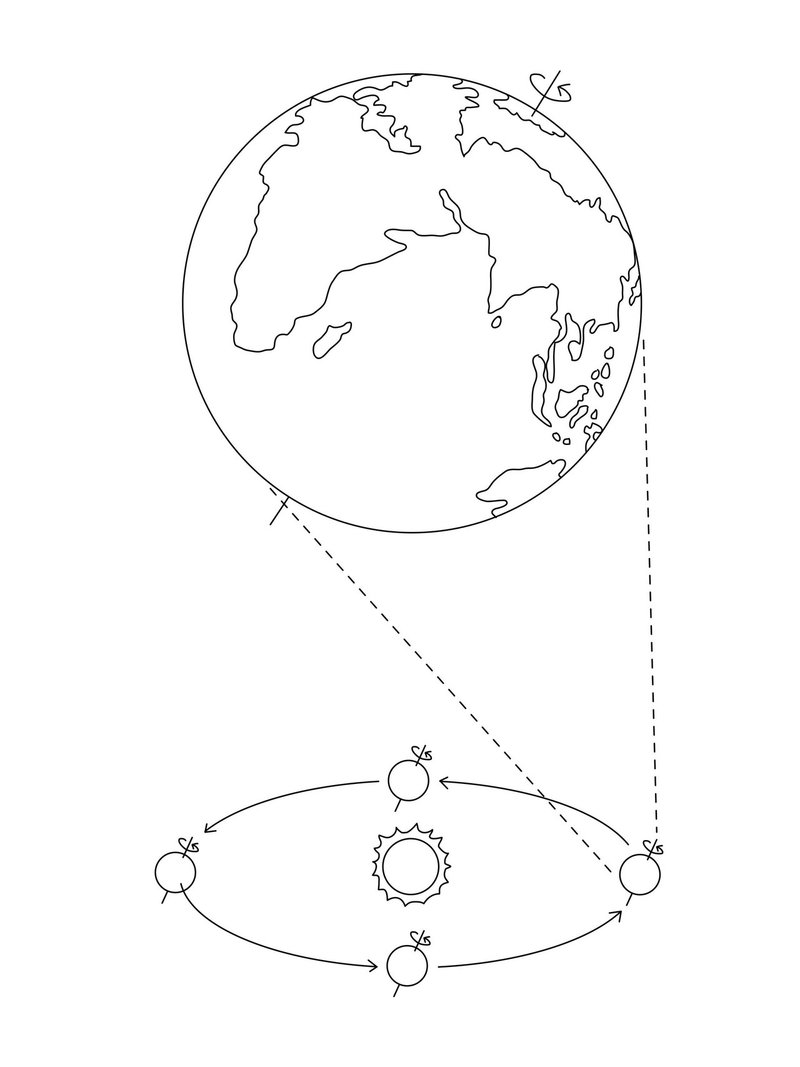

地球が1回自転する時間を1日、

地球が太陽のまわりを1周する時間を1年(1太陽年)と言います。

1年の間に、地球は約365回自転するので1年は約365日です。

そして

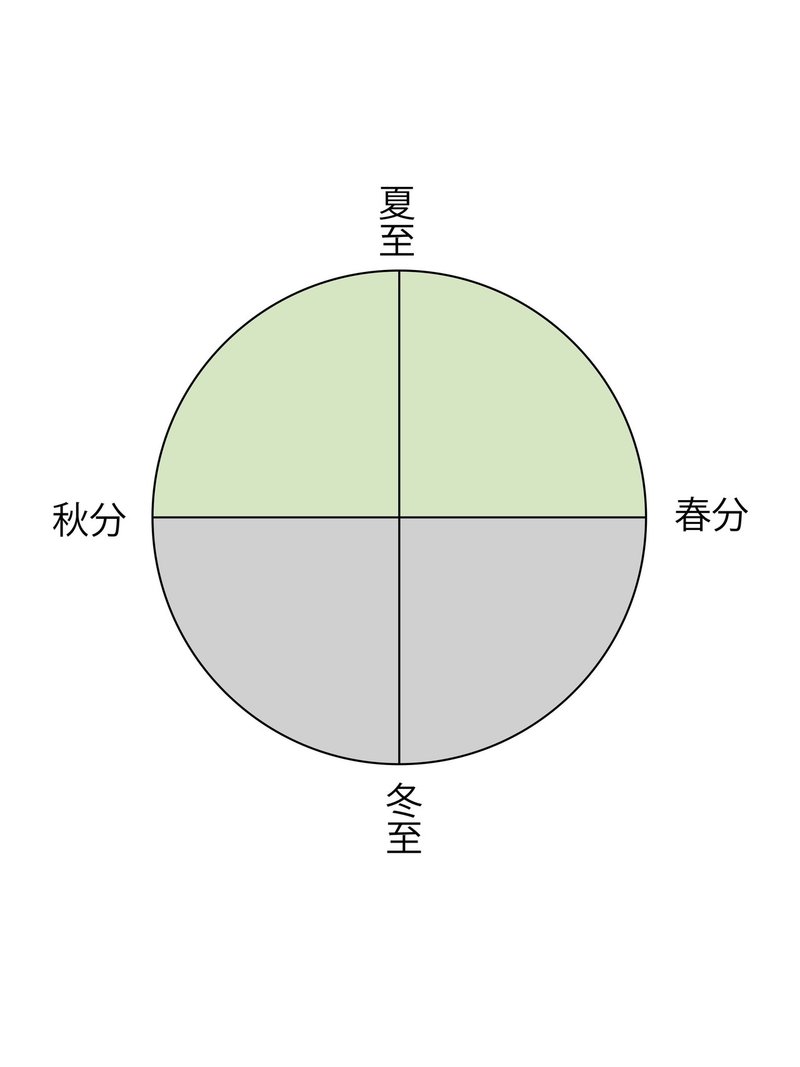

(北半球にいる私達が)太陽の光を浴びる昼が最も長いのが夏至。

(北半球にいる私達が)太陽の光を浴びない夜が最も長いのが冬至。

冬至と夏至の間が間にあるのが春分と秋分。

です。

春分と秋分の頃は、昼と夜が同じ長さですね。

日本の暦では、

春分は春の真ん中。

夏至は夏の真ん中。

秋分は秋の真ん中。

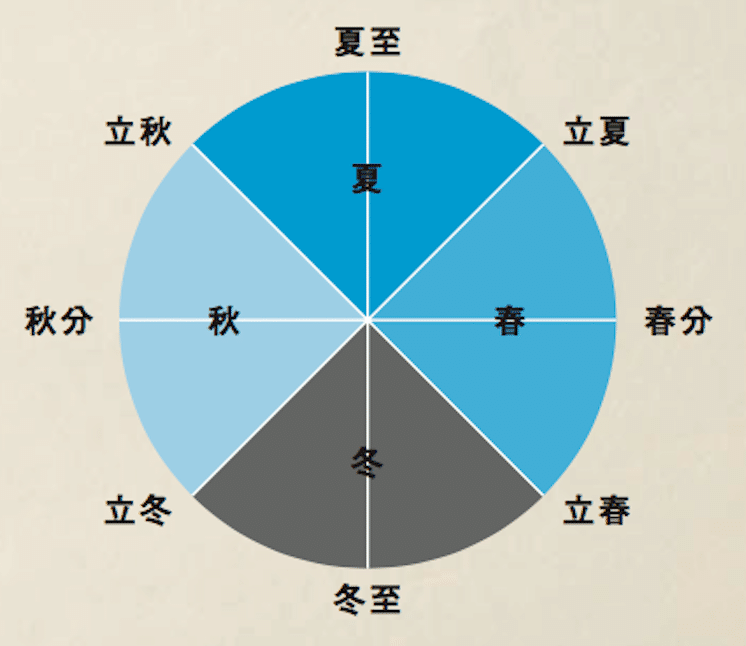

季節の始まりは、立春、立夏、立秋、立冬。

立春は、冬至と春分のまんなか。

立夏は、春分と夏至のまんなか。

立秋は、夏至と秋分のまんなか。

立冬は、秋分と冬至のまんなか。

です。

そして、立春から始まるのが春。

立夏から始まるのが夏。

立秋から始まるのが秋。

立冬から始まるのが冬。

です。

今日(10/10)は秋です。

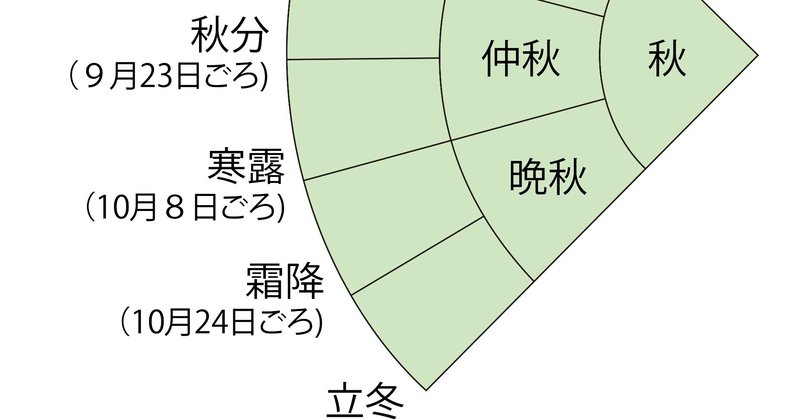

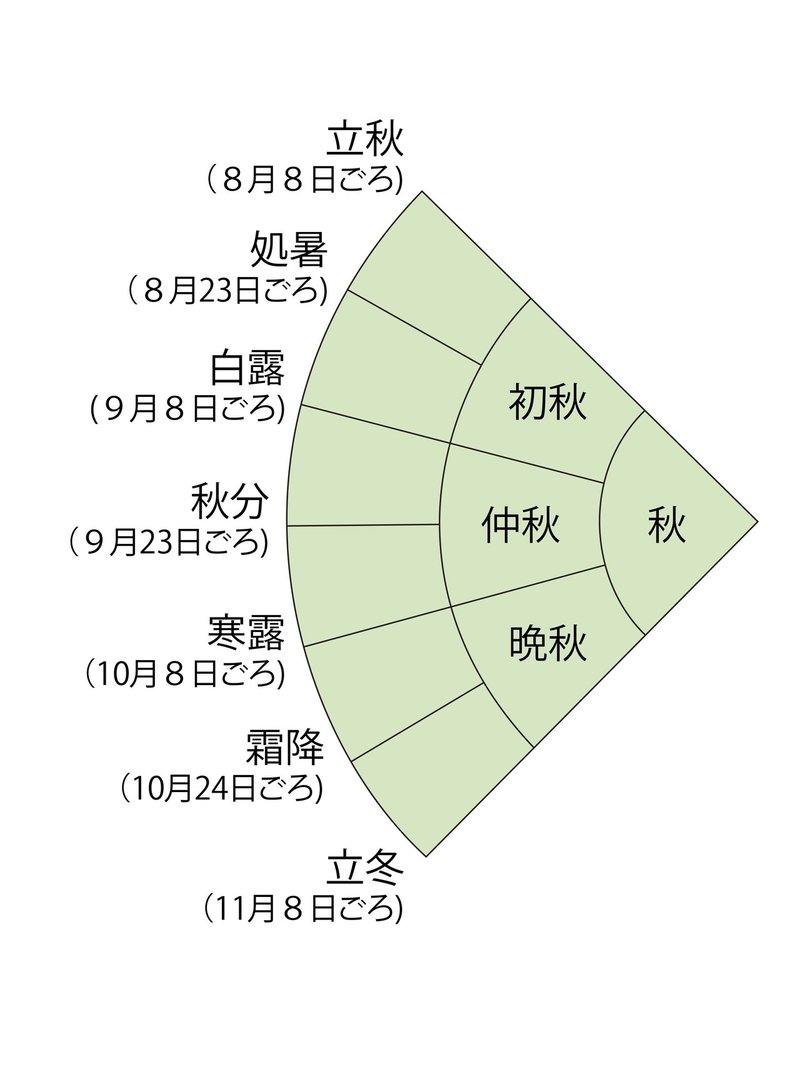

秋を細かく見るとこんな感じです。

今は、晩秋です。

・・・

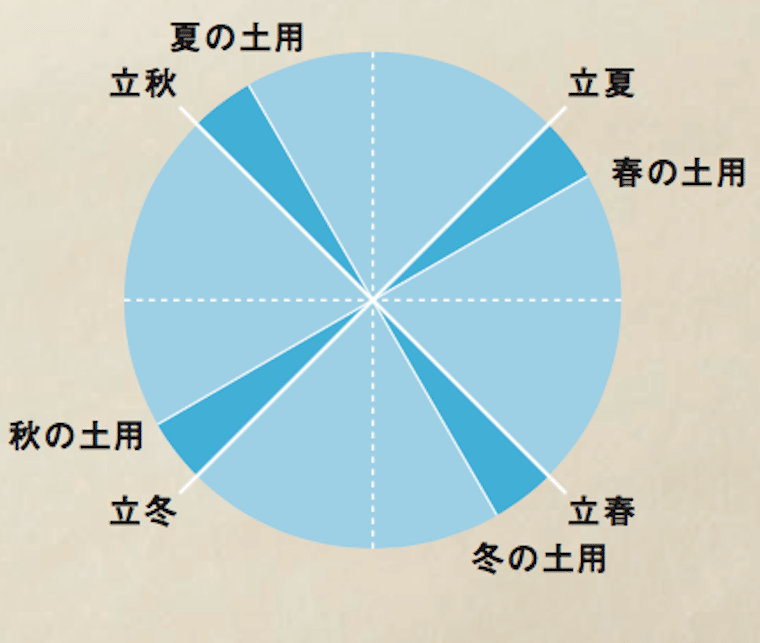

せっかくですから、1年全体も細かく見てみましょう。

(クラクラする人は、飛ばしてくださいね)

※地球が太陽の周りを回る一周を24分割した節目が、二十四節気です。

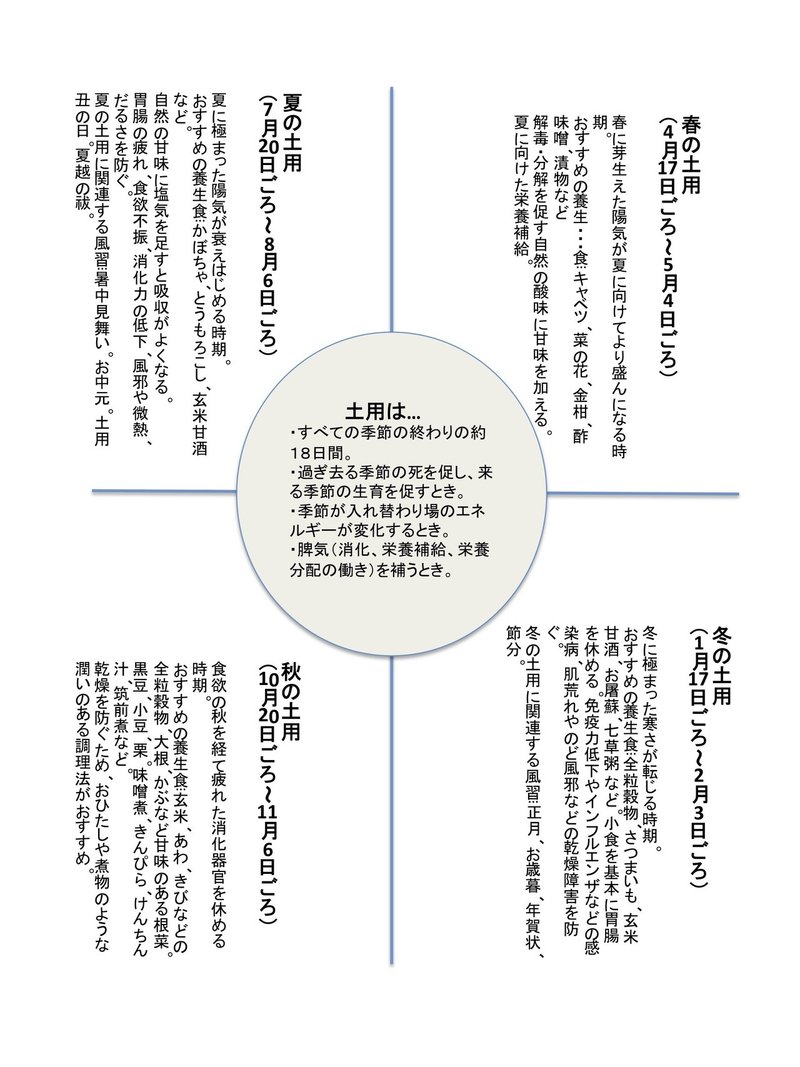

◎そして秋の土用入り。

10/20から立秋の前日(11/6)までの18日間は、

季節の変わり目の「秋の土用」です。

日本の季節は、春、夏、秋、冬、土用の5つでできています。

これを五季といいます。

五季は五行という思想から生まれたもので、

五行は木火土金水という5つの要素でできています。

木は春、

火は夏、

金は秋、

冬は水

土用は土

に対応しています。

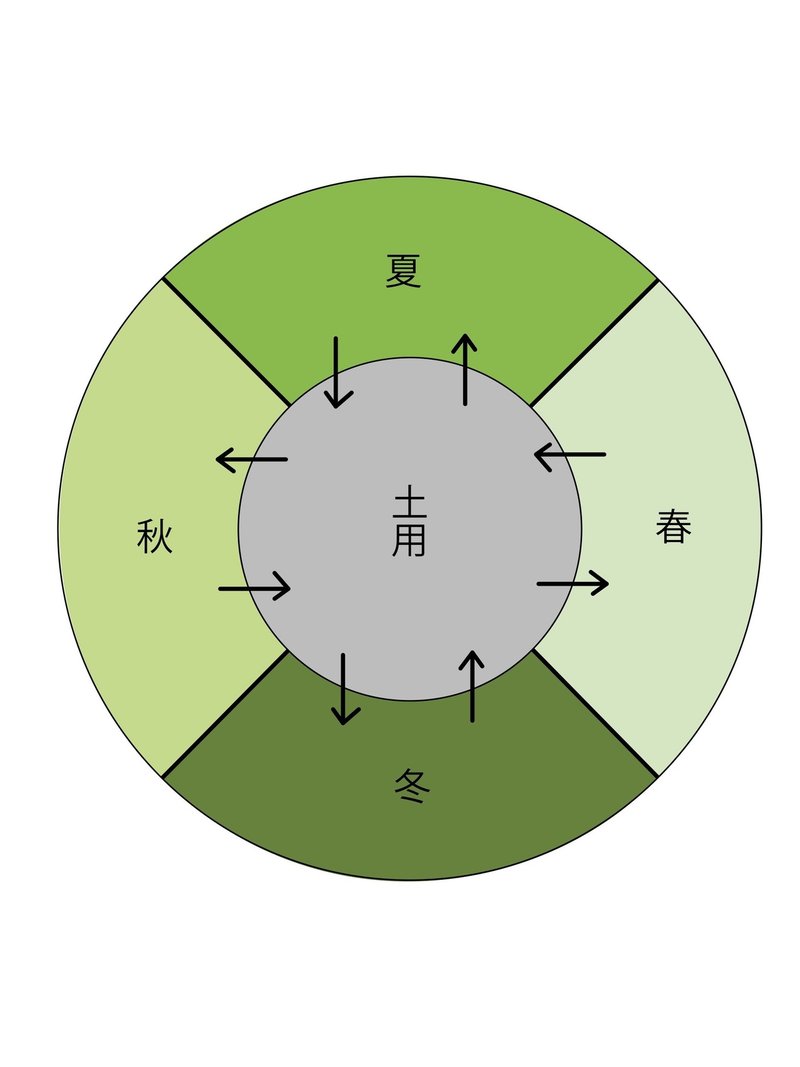

この五行の中で、土は中央に位置します。

図にすると、こんな感じです↓

火

金 土 木

水

五季のめぐりは、以下の図のようにイメージするとわかりやすいと思います。

春→夏→秋→冬→春ではなく、

春→春の土用→夏→夏の土用→秋→秋の土用→冬→冬の土用→春といったかたちで、季節の変わり目に中央で過ごす期間があるイメージです。

土用という季節は、土の働きが盛んになるし、土のケアが大事になる季節でもあります。

今風に言えば、グラウンディング、センタリングのキャンペーン期間が土用です。

◎土が、季節のうつりかわりをうながします

バナナの皮を縁側に置いておいたら、

何者かが持ち去らないかぎり、ひからびて、カピカピになります。

でも、そのバナナの皮を土に埋めておいたら、

結構すぐに、分解されて土になります。

分解されて生み出された栄養は、

土の中の微生物の餌になったり、

根っこを通じて植物に取り入れられていきます。

ある命を分解し、死滅させ、ある生命を生み、育てる力。

それが土の力です。

土があるから、生態系の循環が保たれる。

土が死滅を促進し、生育を促進する。

死滅と生育の促進によって、循環を司る力が土です。

◎土は消化して、分配する

土が、植物を分解して、栄養を作る。

その栄養を、土の中の根が吸収して植物全体に配られていく。

消化と、分配。

それが土の力。

体でいうと肚(はら/はらわた)の働きです。

肚は、からだの土です。

肚は、消化の働きをする内臓という意味の言葉。

胃腸で食べたものは分解され、栄養に変えられ、腸壁にある栄養吸収細胞から体内に取り入れられて、血液などを通じて全身に配られます。

この土の働きがあってこそ、そのほかの色々な内臓がいい感じで働けます。

◎胃や膵臓に優しい甘みを

この土の働きを司る内臓の代表は、膵臓や胃など。

土に対応する味は甘みです。

優しい甘みは土の内臓によく働きますし、

強すぎる甘み(人工甘味料)などは膵臓の働きを刺激しすぎるなどして、

消化器官に負担をかけたりします。

甘藷(さつまいも)

かぼちゃ

ぬか

みそ

糀(甘酒)

お米やひえやあわなどの、噛むと甘くなる穀類

などは、土の働きに対応する食薬と言われています。

噛むと甘くなるということは、唾液酵素が消化をしているということ。

(デンプンを糖にかえうかえう

よく噛むということは、唾液の分泌を促進して、消化を助ける行為ですので、土用の養生の要のひとつは、しっかりよく噛むことだとも言えますね。

センタリング

グラウンディング

体の中央にある「土」の働きを大事にする

消化を助ける

よく噛む

など

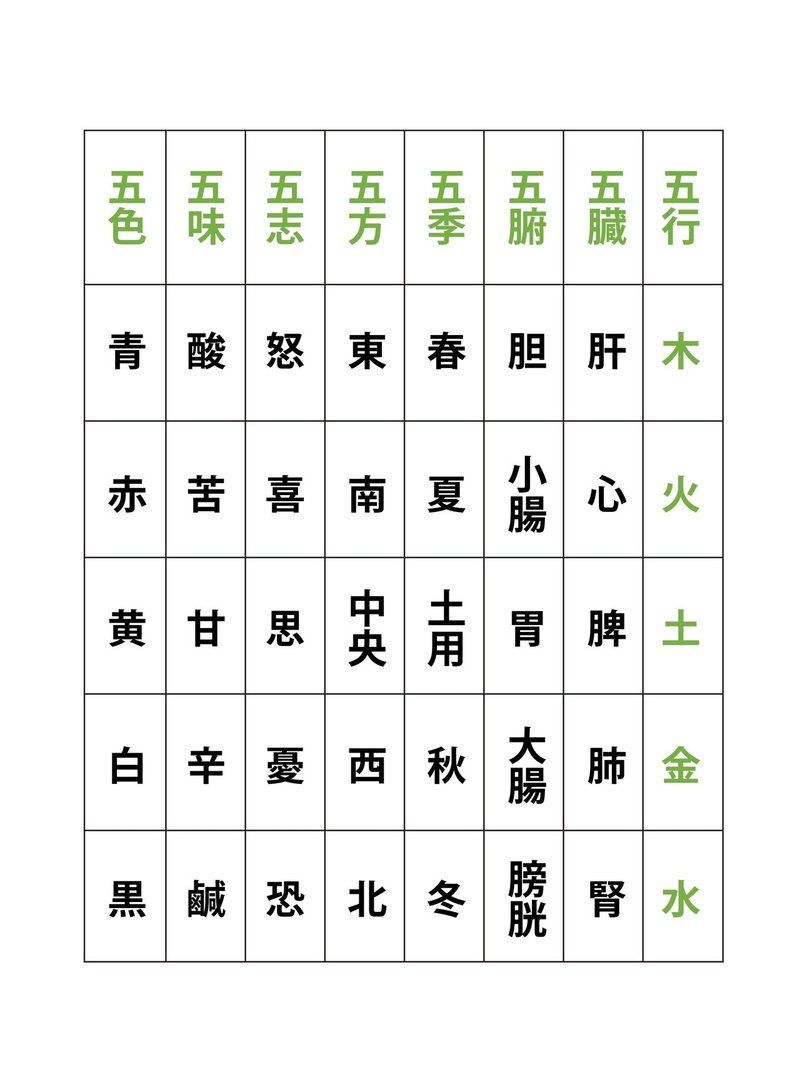

※参考資料として、五行色体表というものも貼っておきます。

ということで、今回は秋の土用について、お伝えしました。

次回は、秋の名残り(フィナーレ)に関する養生のお話

(肺、大腸、皮膚、潤いなど)

その次は、冬到来への備えのお話

(横になること、足湯と腰湯、根菜類や煮込みのことなど)

について、書いていこうと思います。

動画もぜひみてくださいね!

そして、会える方はキューアンドエーセッションで会いましょう!

では、よい秋冬を!

(つづく)

最後に以下のとおり、こぢまりえさんのお店から、動画配信に関する情報を転載します。

・・・

コラボオンライン講座『暦の嗜み方~秋の土用と冬の養生~ 』

******

今月の冨田貴史さんとのコラボ講座は、秋の土用と冬の養生についてです。

やっと涼しくなってきて、秋が来たな~と体感が伴ってきたころかと思いますが、10/20~は土用の期間に入ります。

冬への準備期間の土用と寒さに縮こまる冬の過ごし方のコツを

こじまりえが冨田貴史さんにお聞きしました。

※今までは別々の動画でしたが、二人でやりとりしながらの対談形式の動画になります。

【冨田貴史さん ご紹介】

著書『春夏秋冬 土用で暮らす』『いのちとみそ』の著者、

大阪中津で暮らしと支える衣食住との向き合い方、

これからの暮らしを見つめる提案やワークショップやマルシェを行う

『冨貴工房』を運営。

《講座内容》

◎土用とは何?

◎秋の土用はどう過ごす?

◎冬とはどんな季節?

◎冬の過ごし方について

後日、質疑応答の回があります。

11/6(金)10:00~ zoomにて

******

《お申込期間》 ~ 10月15日(木)18:00

《配信 (視聴可能) 日時》 10月16日(金)23:59

《所要時間》 約80分

《資料の有無》なし

******

お読みいただきどうもありがとうございます。